フェルディナント・リース

| フェルディナント・リース Ferdinand Ries | |

|---|---|

| |

| 基本情報 | |

| 生誕 | (1784-11-29) 1784年11月29日受洗 |

| 出身地 | |

| 死没 | (1838-01-13) 1838年1月13日(53歳没) |

| ジャンル | 古典派音楽、ロマン派音楽 |

| 職業 | 作曲家、ピアニスト、指揮者 |

| 担当楽器 | ピアノ |

フェルディナント・リース(Ferdinand Ries, 1784年11月29日受洗[1] - 1838年1月13日)は、ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。ベートーヴェンのピアノの弟子であり、晩年に師の回想録「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する覚書」を執筆したことで知られる。

ピアニストとしてキャリアをスタートし、終生にわたり作曲家として活動。交響曲、ピアノ協奏曲、ピアノ曲、室内楽曲、オペラ、オラトリオなど、未出版作品を含め約300曲の作品を残した。作品の多くは死後に忘れ去られていたが、近年、急速に録音が進み、研究活動も活発化している。ベートーヴェン作品に強く影響を受けた古典派様式から出発し、初期ロマン派からロマン派に至る作風を呈している。

目次

1 生涯

1.1 出自、出生およびボンでの少年期(1784年-1801年)[0歳-16歳]

1.2 ウィーンでの修行時代(1801年-1805年)[16歳-21歳]

1.3 ボン、パリ、再度のウィーン(1805年-1809年)[21歳-24歳]

1.4 北欧・ロシアへの大コンサートツアー(1809年-1813年)[24歳-28歳]

1.5 ロンドン時代(1813年-1824年)[28歳-39歳]

1.6 ボンへの帰郷(1824-1827年)[39歳-42歳]

1.7 フランクフルトでの最後の10年(1827年-1838年)[42歳-53歳]

2 後世の評価

3 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する覚書

4 人物像と関連人物

5 主要作品

5.1 オーケストラ作品

5.1.1 交響曲

5.1.2 序曲

5.2 器楽とオーケストラの作品

5.2.1 ピアノとオーケストラの作品

5.2.2 その他の楽器とオーケストラの作品

5.3 室内楽作品

5.3.1 ピアノと独奏楽器の作品

5.3.2 弦楽四重奏曲、五重奏曲

5.3.3 その他の重奏曲

5.4 ピアノ作品(独奏および4手)

5.4.1 ピアノソナタ

5.4.2 その他のピアノ作品

5.5 声楽作品

5.5.1 オペラ

5.5.2 オラトリオ

5.5.3 その他の声楽作品

6 脚注

7 主要参考文献

8 外部リンク

生涯

出自、出生およびボンでの少年期(1784年-1801年)[0歳-16歳]

リースの生家があったボン小路。ベートーヴェンも同じ小路で生まれた。

神聖ローマ帝国ケルン大司教領(現ドイツ領)のボンにおいて、父フランツ・アントン、母アンナ・ゲルハルディーナ・ホルスト(旧姓)の長子として生まれ、1784年11月29日、聖レミギウス教会で洗礼を受けた。

リース家は、祖父ヨハネスの代から、ケルン選帝侯に仕える宮廷音楽家一族であった。同じく宮廷音楽家の血筋であるベートーヴェン家とは、代々、同じ職業集団に属し、同じ界隈に居を構え、同じ境遇の中で数世代を共に歩んできた関係である。

ベートーヴェンとリースの生育環境に関して、大きく異なる点があるとすれば、1点目は父親である。リースの父のフランツ・アントンは、宮廷楽団のコンサートマスターを任されたほどの優秀なヴァイオリニストであり、また「イルミナティ」「読書会」および後年のフリーメイソンなど、ボンの街のリベラルな文芸・思想グループの中心メンバーであった。アルコールに溺れて宮廷テノール歌手の職を解雇されたベートーヴェンの父とは対照的な人物であった彼は、少年期のベートーヴェンにヴァイオリンを教え、ベートーヴェン家の金銭管理を代行するなどの支援を行った[2]。

フランツ・アントン・リースの肖像画

2点目は、14歳という年齢差がもたらした歴史的事件の影響関係である。長男であるリースは、宮廷音楽家一族の後継者として、音楽の初期教育を受ける。父からヴァイオリンとピアノ、ベルンハルト・ロンベルクからチェロを習い、11歳の時には、父の誕生日のために「弦楽四重奏曲」を作曲した[3]。

ところが、1789年のフランス革命に続き、1794年にフランス革命軍がボンを占拠すると、宮廷は解体。これにより、父は宮廷音楽家の職を失い、リース自身も将来のキャリアを断たれてしまう。父は教師の仕事や収税吏、農業の仕事などで家計を維持しながら、息子に音楽の勉強を続けさせ、1797年にはアルンスベルク在住のオルガニストに師事させた。これはリースの後の旅行人生の礎となる経験ではあったが、教師は能力に欠けており、最後にはリースの方が彼にヴァイオリンを教えるという不毛な結果に終わった[4]。

一方、すでに成人していたベートーヴェンは、フランス軍の占拠直前の1792年にウィーンに旅立ち、ピアニストとして成功を収めていた。「ボンは戦争によって非常に荒廃したので、これからは他の場所で勉強を続けさせるべきである」[5]と判断した父は、かつての弟子である彼を頼る形で、息子をウィーンに送り出すことを決意した。

ウィーンでの修行時代(1801年-1805年)[16歳-21歳]

リースがコンサート・デビューしたアウガルテン・ホール(現在は陶磁器工房)

ベートーヴェンのウィーンへの旅が、少額であれど選帝侯からの支援に基づいていたのに対し、リースの旅は経済的に苦しいものであった。彼は途中のミュンヘンで出来高制の写譜の仕事をして、不足した旅費を自力で工面し、通説では1801年秋[6]にウィーンに辿り着いた。

「ウィーンよりパリの方がよいのではないか」[7]というベートーヴェン自身の当初の助言もあったものの、結果的に、リースはピアノの弟子として受け入れられた。彼は単にピアノのレッスンを受けるだけではなく、演奏会の補助や出版の交渉などのマネージャーのような仕事を与えられ、リヒノフスキー侯爵やブロウネ伯爵といったベートーヴェンのパトロンの貴族の前での演奏も任された。これらの一連の活動は、リースのフリーランス音楽家としてのキャリアの土台を作ると共に、顕在化しつつあったベートーヴェンの難聴をフォローする役目も担っていた。

1804年7月19日には、アウガルテンのホールにて、ベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第3番」を再演し、コンサート・ピアニストとしてのデビューを果たす。リースは、師に禁じられた難度の高い自作カデンツァを土壇場で弾きこなし、彼を喜ばせた。

この時期のエピソードは、彼が晩年に執筆した「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する覚書」に詳しい。(詳細は後述項目「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する覚書」を参照)

ボン、パリ、再度のウィーン(1805年-1809年)[21歳-24歳]

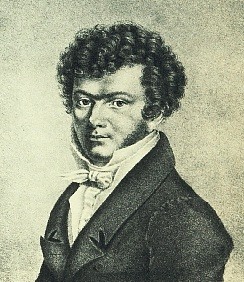

青年期のリースの肖像画

1805年11月頃、ボンの占領を続けていたフランス軍から徴兵されたため、師弟生活は突如終わりを告げる。リースは不本意ながらラインラントに舞い戻り、コブレンツで徴兵検査を受けるが、「幼少期の天然痘の影響により片目の視力を失っていたため」[8]、結果として兵役を免除され、故郷のボンで約1年を過ごす。

同郷の音楽出版者であるジムロックにより、初出版作品「2つのピアノソナタ Op.1」が世に出されたのがこの頃である。リースは、短期間ではあるがウィーンでアルブレヒツベルガーに師事しており、すでに作曲の基礎は学んでいた。

ベートーヴェンへのフランス語の献辞が付けられた同作は、一般音楽新聞で大きく紹介される[9]。これ以降、リースの作曲活動は盛んになり、初期の完成作の多くはジムロック社より出版された。

この時期には他に「6つのドイツ語歌曲 Op.7」「カンタータ「朝」Op.27」、初のピアノ協奏曲である「ピアノ協奏曲第6番 Op.123」などが作曲された。また、父もメンバーの一員であるボンのフリーメイソンに入会し、「「メーソンの祝典」ボンのロッジのための歌曲 Op.44-2」などの作品も手がけた。

1807年初頭、さらなるキャリアアップを目論み、リースはパリに旅立った。当時のフランスは戦勝により活気づいていたが、演奏活動はおろか教師の仕事さえ見つけることができず、苦境に陥ってしまう。しかしそれでも「2つのヴァイオリンソナタ Op.8」や「幻想的ソナタ「不運」Op.26」など初期の代表作を含む約25作が書かれた。また、現地の知己からロシアでの音楽活動を提案され、これが数年後に実現されることになる[10]。

1808年8月27日[11]、リースは3年ぶりにウィーンに戻り、ベートーヴェンと再会する。彼が再度ウィーンを訪れた理由は明らかではないが、職を求めていた形跡がある一方、作品の多くを東欧やロシアにルーツを持つベートーヴェンのパトロンに献呈しており[12]、すでに東方への演奏旅行の準備を行っていた可能性も考えられる。

北欧・ロシアへの大コンサートツアー(1809年-1813年)[24歳-28歳]

ウィーンでの再度の滞在は長くは続かなかった。1809年5月13日にはナポレオンがウィーンに無血入城。今度はオーストリア軍からの徴兵という危機に瀕し[13]、またもウィーンから離れざるを得なくなる。これがベートーヴェンとの今生の別れであった。

一旦ボンに戻ったのち、父フランツ・アントンと共に「ボンの冬のコンサート」[14]を開催。彼の唯一のヴァイオリン協奏曲「Op.24」が父によって演奏された。「交響曲第1番 Op.23」「ピアノ協奏曲第4番 Op.115」といった大作が書かれたのもこの時期である。

1812年の「モスクワのフランス軍」

その後、カッセル、ハンブルクを経て、北欧からロシアの大演奏旅行に出発する。ロシアへの遠征は、当時の音楽家にとって定番のコースであり、戦時にあっては、安全圏への脱出という意味合いも強かった。ところが、戦局の急激な変化により、リースの旅行は波乱万丈のものとなる。乗っていたストックホルムからトゥルク行きの船が私掠船に拉致されるという被害に遭った[15]ほか、リガ、ヴィーツェプスク、キエフを巡り、モスクワに向かおうとした折しもその時、ナポレオンのモスクワ遠征と遭遇し、すんでのところでペテルブルクに逃れる。のちにハルモニコン紙に「少なくとも4度(フランス軍に)襲われた男」[16]と書き立てられることになる「4度目」が、まさに、このモスクワでの鉢合わせであった。

それでもなお、リースは音楽活動のための新天地を求め、「ストックホルムを経由して、ロンドンへ、そして多分アメリカへ行くだろう」[17]と手紙に書き残している。最後の「アメリカ」という言葉がどこまで真意であったかは不明であるが、「ストックホルム」「ロンドン」への訪問については、早くも翌年に叶えられることになる。リースは、1813年初頭に再びストックホルムに戻る。2月にはスウェーデン王立音楽アカデミーのメンバーに選出され、3月14日には、リースの最大の出世作といえる「ピアノ協奏曲第3番 Op.55」を演奏。数々の大きな成果を手中にしていった。

この大コンサートツアーの行程の一部には、旧師であるチェリストのベルンハルト・ロンベルクが同行していた。「3つのロシア歌曲の変奏曲 Op.72」「スウェーデンの国民歌による変奏曲 Op.52」ほか、旅中での演奏機会を企図した作品が非常に多く見られる。

ロンドン時代(1813年-1824年)[28歳-39歳]

ロンドン・フィルハーモニック協会の本拠地があったアーガイル・ルームズ

1813年4月末、ナポレオン戦争の終結が半年後に迫る頃、リースはロンドンに辿り着いた。ロンドンは戦争への投資で経済的に疲弊していたが、一方で、すでに戦後の産業文化の躍進を予感させる動きが起き始めていた。音楽業界でいえば、出版社やピアノメーカーの成長、新たな音楽協会の創設などが挙げられる。リースは11年間の滞在のなかで、これらと密接な関わりを持った。

彼のロンドンでの音楽活動の基盤を作ったのは、同郷の出身で父の師であるザーロモンである。かつてハイドンを招聘した有名プロデューサーである彼の助力により、リースは、1814年3月14日にロンドン・デビューを飾り、翌年には、彼が創設者の一員であるロンドン・フィルハーモニック協会(現:ロイヤル・フィルハーモニック協会)のディレクターに就任した。これを契機に、リースは計6曲の交響曲を作曲し、定期演奏会では主に「アット・ザ・ピアノフォルテ(ピアノの前での補助指揮)」のポジションに就いて演奏を導いた[18]。また、ピアノ曲や室内楽なども数多く手がけ、1820年代前半には、その人気は国内外で頂点に達した[19]。

「第九」のロンドン初演(1825年)を示すプレート

協会の同僚には、先のザーロモンをはじめとして、クレメンティやクラーマーのように、音楽ビジネスマンとして成功を収める者たちが数多くいた。こうした気風のなかで、リースもまた、作曲、演奏活動のみならず、同郷の音楽家のロンドン招聘事業に携わった。1820年にはシュポーアを招聘[20]することに成功。旧師ベートーヴェンを招聘する計画[21]は頓挫するが、それは結果として「交響曲第9番」誕生の契機を生むこととなった。また、「ハンマークラヴィーアソナタ」[22]をはじめとした、ベートーヴェンの数多くの作品の出版と普及に貢献した。

このような一連の活動および、上流階級のコミュニティや王立音楽アカデミー(1822年創立)でのピアノ教師の仕事に加え、彼のロンドンでの社交・経済生活を支えたのが、ゴルトシュミット(ゴールドスミス)家をはじめとする複数の銀行家や商人の一族であった。私生活においては、1814年7月25日に、イギリス人女性のハリエット・マンジンと結婚。同地で2女1男をもうけた。

だが、イギリスの音楽業界は、資金は潤沢であるが後進的かつ保守的であり、またイギリス人と外国人の対立が絶えない環境であった。リースも、1820年には協会内部の争いに巻き込まれ、1821年にディレクターを辞任[23]。経済的な蓄えはすでに十分であったため、ボンへの帰郷を決意。1824年5月3日のお別れコンサート[24]にて「ピアノ協奏曲第7番 Op.132」を演奏したのち、妻子と共にロンドンを離れる。

ボンへの帰郷(1824-1827年)[39歳-42歳]

バート・ゴーデスベルクのリースの家。現在はプレートが飾られている。

リースの帰郷は故郷で歓迎され、地元紙の「ケルン新聞」にその報が書き立てられた[25]。ボン郊外のバート・ゴーデスベルクの父の家を購入し、家族と移り住む。この地はいわゆるイギリス人子弟のグランドツアーの訪問地のひとつに数えられ、ロンドン生活を終えたばかりのリース家にとっては相応しい土地柄であった。

しばらく引退生活を送るかたわら、リースは「ニーダーライン音楽祭」の音楽監督に就任。1825年5月22日には旧師ベートーヴェンの「交響曲第9番」を自身の指揮により再演した[26]。ニーダーラインの都市(アーヘン、デュッセルドルフ、ケルン他)に大きな経済的・文化的効果をもたらしたこの音楽祭は、メンデルスゾーンとの持ち回りにより開催されるようになり、彼は死の前年まで音楽監督を務めた。

この時期に書かれた大作としては「ピアノ協奏曲 第8番 「ラインへの挨拶」 Op.177」がある。しかし、未婚の弟妹や父と後妻一家への経済的援助、また多額の債券を取引していたゴルトシュミット銀行の破産[27]により、生活は当初の予想ほど安泰なものではなくなっていた。

わずか3年で、リースは故郷をあとにし、妻子と共に、大商業都市であるフランクフルト・アム・マインへ移住した。1827年4月初頭、師ベートーヴェンがウィーンで亡くなった直後であった。

フランクフルトでの最後の10年(1827年-1838年)[42歳-53歳]

フランクフルトでの最初かつ最大の収穫は、オペラの成功である。バート・ゴーデスベルク在住時より構想されていた処女作オペラ「盗賊の花嫁」は、台本作家との意見の不一致で制作が難航したものの、1828年10月15日にフランクフルトで初演され、大成功を収めた[28]。師の「フィデリオ」と同じく救出オペラの筋を持つこの作品は、ドイツの諸都市で再演を重ね、早くも1829年7月15日にはロンドンで英語版が上演された[29]。

このオペラの成功、およびニーダーライン音楽祭での「第九」やヘンデルやハイドンのオラトリオの指揮の経験が、リースを声楽ジャンルの開拓に導いた。オペラ3作、オラトリオ2作が、この最後の10年間で作曲されている。

ニーダーライン音楽祭が開催されていたアーヘン劇場(1826年)

国外への活動も精力的に行われた。1831年にはダブリン音楽祭に招聘されたほか、1832年から翌年にかけて、妻とスイス・イタリアに長期旅行。ここでは最後のピアノ協奏曲「第9番 Op.177」、最後のピアノソナタ「Op.176」、最後の弦楽四重奏曲「WoO 48」などを作曲した。1836年から1837年5月にかけては、パリ(コンセルヴァトワールでの演奏会)、ロンドン(フィルハーモニック協会での演奏会)、アーヘン(ニーダーライン音楽祭)を巡るハードな旅程をこなした[30]。

しかし、一方で、全盛期には非常に多作であった筆は、晩年に至るにつれやや陰りを見せていった。1829年に末娘を失った強い精神的打撃[31]

は1年近く彼をさいなませ、1832年の手紙には、音楽出版社との関係が芳しくないという言葉もみられる[32]。ピアニストの世代交代や出版作品の大衆化という、1830年代以降の新たな潮流のなかで、彼の作風はシューマンなど一部の若い世代から支持される一方、芸術的にも商業的にも、最前線からは徐々に退いていったといえるだろう。40代より患ったリウマチによりピアニストとしての活動も減少し、妻の持病も不安の種であった。

それでも、リースの名声は1838年1月13日の死に至るまで持ちこたえた。死の前年には、ヨハン・ネーポムク・シェルブレの後を継いで、フランクフルトの合唱団体である「チェチーリア協会」の音楽監督の地位を得ている。

また、「ベートーヴェンの弟子」という肩書は、青年期から人生の最後まで彼に大きな役目を与え続け、彼自身もそれに積極的に応え続けた。ボンのベートーヴェン像建立計画(1845年に完成)にも協力し、チャリティー演奏会を企画[33]。晩年には、友人のヴェーゲラーと共に「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する覚書」を執筆した。残存するヴェーゲラー宛の最後の手紙[34]には、死の病に苦しむ様子に続き、「覚書」に関する膨大な補足が書かれている。

後世の評価

リースはフランクフルトの羊毛商人一家であったクロッツ家の納骨堂に眠っている(フランクフルト中央墓地)

前年まで精力的に活動していたリースの死は、人々を驚かせた。1838年1月13日の死以降、ケルン、ボン、アーヘンなどの各地で追悼演奏会が催された。また、メンデルスゾーンが指揮を執ったその年のニーダーライン音楽祭では、初日の1番目のプログラムとして、リースの交響曲第2番が演奏された[35]。

だが、それ以降、彼の作品は急速に世の中から忘れ去られた。一見するとベートーヴェンの模倣と取られかねない作風や、生前すでに時代の流行から遅れ始めていた作品傾向、また教育に熱心ではなく後継者を持つに至らなかったことなど、複数の要因が考えられる。フェルディナント・リースの名は、重要な音楽家の1人としてではなく、ベートーヴェンの伝記資料の執筆者、およびその伝記内の登場人物としてのみ、音楽史にとどまることになった。

彼の作品が再び陽の目を見るのは、1990年代以降である。CPOレーベルで交響曲全集、NAXOSレーベルでピアノ協奏曲全集およびピアノソナタ全集の録音が完結したほか、ピアノ曲、室内楽、オペラ、オラトリオなどの多くのジャンルの録音が行われるようになった。

研究は、セシル・ヒルによる1980年代の一連の成果が今日でも最も重要であるが、2008年には新たに「フェルディナント・リース協会」[36]が創設され、ウェブサイトでの情報提供や紀要の出版を行っている。また、末弟フーベルトの息子が創設したリース&エルラー社[37]では、近年、リースやリース家一族の多数の楽譜や、紀要の出版を行っている。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する覚書

「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する覚書」は、フランツ・ゲルハルト・ヴェーゲラーとリースの共著による回想録である。主に1837年に執筆され、1838年に出版された。リースの父のフランツ・アントンに献呈されている。

ヴェーゲラーが出自および幼少期から青年期までのベートーヴェンのエピソード、リースがウィーンでの師弟生活のエピソードを綴っている。前者がおおむね編年体であるのに対し、後者はリース自身の「記憶に現れた順序」[38]で書かれており、スタイルには大きな相違がみられる。

両者とも、年代や細部の記憶違い、ないし誇張と推測される部分が散見されるが、それらの問題は後年の研究により多くが訂正されており、今日に至るまで貴重な資料と見なされている。ベートーヴェンに関するエピソードとして非常に有名な「散歩中に笛の音を聞き取ることができなかった」「「英雄交響曲」のナポレオンへの献辞を破り捨てた」などは、この覚書のリースの執筆箇所を出典としたものである。

リースが1838年1月13日に急逝したため、ヴェーゲラーによる序文はリースへの追悼の意が強くこめられた内容となっている。また、リースの執筆部分にはヴェーゲラーによる注釈が添えられている。

人物像と関連人物

リースは故郷のラインラント、ウィーン、ロンドンなどで多くの同時代の人物と交友関係を持った。手紙から伺える印象について、編纂者のセシル・ヒルは「温厚で、人間味があり、高い教養があり、注意深く、世才に長け、すべてにおいて分別のある男」[39]と述べている。またヴェーゲラーは、覚書の序文にて、彼のことを「嘘いつわりのない、きわめて気立ての良い人間」[40]と描写している。

●親族

- ヨハネス・リース(1723-1784) 祖父。宮廷ヴァイオリニスト、トランペット奏者。

- アンナ・マリア・リース(1751-?) 伯母。宮廷ソプラノ歌手。

- フランツ・アントン・リース(1755-1846) 父。宮廷ヴァイオリニスト、作曲家。

- アンナ・ゲルハルディーナ・リース(旧姓ホルスト)(1761-1805)母。

リースは11人兄弟の長子であり、弟妹のうち9人が成人している。以下は主な3人である。

- (ペーター・)ヨーゼフ・リース(1791-1882) 2番目の弟。リースに招かれてロンドンに渡る。ブロードウッド社に勤め、後年はリースの作品のロンドンでの出版交渉を行った。

- フランツ・ヨーゼフ・リース(1792-1860) 3番目の弟。ウィーンでピアノ製作者として活動する。

- フーベルト・リース(1802-1886) 末の弟。ヴァイオリニスト、作曲家。シュポアの弟子。ベルリン王都劇場のコンサートマスターとして活躍する。

- ハリエット・リース(旧姓マンジン)(1796-1863) 妻。イギリス人。

リースと妻の間には4人の子供が生まれた。唯一の男子であるフェルデンナント・ジェームスが24歳で夭折したため、リース姓の直系の子孫は途絶えている。

●音楽関係者

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827) ピアノの師。

ベルンハルト・ロンベルク(1767-1841) 少年期のチェロの師。のちに北欧・ロシアを共に巡演する。

ヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガー(1736-1809) 作曲の師。

ニコラウス・ジムロック(1751-1832) 幼少期から家族ぐるみの付き合いがあり、のちにリースの初期作品の多くを出版した。

ヨハン・ペーター・ザーロモン(1745-1815) リースのロンドンでの音楽活動を支援する。

ルイ・シュポーア(1784-1859) リースの招聘により、1820年にロンドンに渡る。その後、家族ぐるみで親しく交流。1826年のニーダーライン音楽祭で共に音楽監督を務める。

カール・ツェルニー(1791-1857) リースと同時期にベートーヴェンに師事。

ジャコモ・マイアベーア(1791-1864) 1837年のパリ滞在の折に親しく交友する。

フェリックス・メンデルスゾーン(1809-1847) ニーダーライン音楽祭を持ち回りで開催する。

主要作品

リースは典礼音楽を除く多くのジャンルにわたって約300曲の作品を残した。ここでは主要作品およびすでに録音がある作品をジャンル別に記す。括弧内は作曲年である。なお、リースの作品に関しては、以下の2点に関して注意が必要である。

・作品番号(Op.)の順序が作曲年代順と大きく異なる点

・協奏曲やソナタに関して複数ジャンルにまたがって番号を付けている点(例:協奏曲第1番はヴァイオリン協奏曲、協奏曲第2番はピアノ協奏曲)。なお、ソナタの番号は今日用いられることが少ないため、本項では省略した。

オーケストラ作品

リースのオーケストラ作品は、そのほとんどが、ロンドン・フィルハーモニック協会やニーダーライン音楽祭などでの演奏を念頭に書かれており、初演に際しては本人が補助指揮ないし指揮を行っている。交響曲が全8曲ある。CPOレーベルに交響曲、序曲の録音がある。

交響曲

- 第1番 ニ長調 Op.23 (1809)

- 第2番 ハ短調 Op.80 (1814)

- 第3番 変ホ長調 Op.90 (1815)

- 第4番 ヘ長調 Op.110 (1818)

- 第5番 ニ短調 Op.112 (1812-13)

- 第6番 ニ長調 Op.146 (1822)

- 第7番 イ短調 Op.181 (1835)

- 第8番 変ホ長調 WoO.30 (1822)

序曲

- シラーの悲劇に基づく序曲「ドン・カルロス」Op.94 (1815)

- 鳥の序曲 WoO 24 (1815)

- シラーの悲劇に基づく序曲「メッシーナの花嫁」Op.162(1829)

- 大祝典序曲と勝利の行進曲 Op.172 (1831-32)

- 劇的序曲「出現」WoO 61(1836)

器楽とオーケストラの作品

ピアノ協奏曲は8曲あり、リースの代表作かつ初期ロマン派の典型的作品として取り上げられることが多い。とりわけ第3番は、1810年代~20年代において非常によく知られた作品であり、ショパンの青年期の手紙にも言及がある[41]。NAXOSレーベルに録音がある。

ピアノとオーケストラの作品

- ピアノ協奏曲(協奏曲第2番)変ホ長調 Op.42 (1811)

- ピアノ協奏曲(協奏曲第3番)嬰ハ短調 Op.55 (1812)

- ピアノ協奏曲(協奏曲第4番)ハ短調 Op.115 (1809)

- ピアノ協奏曲(協奏曲第5番)ニ長調 「田園風」Op.120 (1814)

- ピアノ協奏曲(協奏曲第6番)ハ長調 Op.123 (1806)

- ピアノ協奏曲(協奏曲第7番)イ長調 「イングランドからのお別れコンサート」 Op.132 (1823)

- ピアノ協奏曲(協奏曲第8番)変イ長調 「ラインへの挨拶」 Op.177 (1826)

- ピアノ協奏曲(協奏曲第9番)ト短調 Op.177 (1832-33)

- スウェーデンの国民歌による変奏曲 ハ長調 Op.52 (1813)

- 「ルール・ブリタニア」による変奏曲 変ホ長調 Op.116 (1825)

- 序奏と華麗なるロンド ハ長調 Op.144 (1825)

- 序奏と華麗なる変奏曲 ヘ長調 Op.170 (1833年以前)

- 序奏とポロネーズ 変ホ長調 Op.174 (1833)

- 序奏と華麗なるロンド 変ホ長調 WoO 54 (1835)

その他の楽器とオーケストラの作品

- ヴァイオリン協奏曲(協奏曲第1番)ホ短調 Op.24 (1810)

- 2台のホルンのための協奏曲 変ホ長調 WoO.19 (1811)

室内楽作品

室内楽作品はリースの全生涯にわたって書かれた。ピアノと独奏楽器のソナタ約50曲、弦楽四重奏曲26曲、弦楽五重奏曲6曲、フルート四重奏曲6曲、ピアノ五重奏曲5曲など多数の作品がある。この分野の録音は比較的多く、「チェロソナタ Op.20」「クラリネット三重奏曲 Op.28」は特に人気が高い。

ピアノと独奏楽器の作品

- クラリネットソナタ ト短調 Op.29 (1809)

- クラリネットソナタ 変ホ長調 Op.169 (1814)

- フルートソナタ 変ホ長調 「感傷的なソナタ」 Op.169 (1814)

- フルートソナタ ト長調 Op.87 (1819)

- 序奏とポロネーズ(ピアノとフルートによる)ヘ長調 Op.119 (1822)

- ポルトガルの讃歌による変奏曲(ピアノとフルートによる)Op.152-1 (1826)

- ホルン(もしくはチェロ)ソナタ ヘ長調 Op.34 (出版年1811)

- 3つのヴァイオリンソナタ ハ長調&変ロ長調&ニ長調 Op.16 (1806)

- 2つのヴァイオリンソナタ ヘ長調&ハ短調 Op.8 (1807)

- ヴァイオリンソナタ ヘ短調 Op.19 (1810)

- 3つのヴァイオリンソナタ ホ短調&イ短調&ト短調 Op.38 (1811)

- ヴァイオリンソナタ 嬰ハ短調 Op.71(1812)

- チェロソナタ ト短調 Op.125 (1823)

- チェロソナタ イ長調 Op.21 (1807-08)

- チェロソナタ ハ長調 Op.20 (1808)

- 3つのロシア歌曲の変奏曲(ピアノとチェロもしくはヴァイオリンのための) Op.72 (1812)

- 序奏とロシアの踊り(ピアノとチェロのための) 変ホ長調 Op.113 (1823)

弦楽四重奏曲、五重奏曲

- 弦楽四重奏曲 変ニ長調 WoO.10 (1805)

- 3つの弦楽四重奏曲 イ短調&ホ短調&ト短調 Op.150 (1823-26)

- 弦楽四重奏曲 ヘ短調 WoO 48 (1833)

- 3つの弦楽四重奏曲 ヘ長調&ト長調&嬰ハ短調 Op.70 (年代不明)

- 弦楽五重奏曲 ハ長調 WoO.37 (1827)

その他の重奏曲

- ピアノ三重奏曲第1番 変ホ長調 Op.2 (1807)

- ピアノ三重奏曲第2番(クラリネット三重奏曲) ト短調&変ロ長調 Op.28 (1810)

- ピアノ三重奏曲第3番 変ホ長調 Op.63 (1815)

- ピアノ三重奏曲第4番 ハ短調 Op.143 (1826)

- ピアノ四重奏曲 ヘ短調 Op.13 (1808)

- ピアノ四重奏曲 変ホ長調 Op.17 (1809)

- ピアノ四重奏曲 ホ短調 Op.129 (1820もしくは1822)

- フルート四重奏曲 ニ短調&ト長調&イ短調 WoO 35 (1826-30)

- フルート四重奏曲 ハ長調&ホ短調&イ長調 Op.145 (1814-15)

- 五重奏曲(ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスのための) ロ短調 Op.74 (1815)

- 六重奏曲(ピアノ、2つのヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスのための) ハ長調 Op.100 (1817/20)

- 六重奏曲(ハープ、ピアノ、クラリネット、ファゴット、ホルンとコントラバスのための) Op.142 (1814)

- 七重奏曲(ピアノ、クラリネット、2台のホルン、ヴァイオリン、チェロとコントラバスのための)変ホ長調 Op.25

- 八重奏曲(ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、クラリネット、ホルン、ファゴット、チェロおよびコントラバスのための)ハ長調 Op.128 (1816)

- ノットゥルノ第1番(フルート、2本のクラリネット、ホルンと2台のファゴットのための) 変ロ長調 WoO 50 (1834)

- ノットゥルノ第2番(フルート、2本のクラリネット、ホルンと2台のファゴットのための) 変ホ長調 WoO 60 (1836)

ピアノ作品(独奏および4手)

ピアノ作品はリースの作品群の中核といえるジャンルである。2手のピアノソナタ&ソナチネ作品は15曲、4手のピアノソナタ&ソナチネ作品は3曲あり、NAXOSレーベルで全曲が録音されている。その他、多数の舞曲、行進曲、幻想曲、ディヴェルティメント、変奏曲、ロンドなどがあるが、これらの録音は少ない。

ピアノソナタ

- ピアノソナタ ロ短調 WoO 11 (1803)

- 2つのピアノソナタ ハ長調&イ短調 Op.1 (1804-1806)

- 2つのピアノソナタ 変ホ長調&ヘ短調 Op.11 (1807-1808)

- 2つのピアノソナタ ニ長調&ハ短調 Op.9 (1808)

- 幻想的ソナタ 嬰ヘ短調「不運」Op.26 (1808)

- 夢 Op.49 (1813)

- ピアノソナタ イ短調 Op.45 (1816)

- ピアノソナタ イ長調 Op.114 (1823)

- ピアノソナタ 変イ長調 Op.141 (1825-26)

- ピアノソナタ 変イ長調 Op.176 (1832)

- 2つのピアノソナチネ 変ロ長調&ヘ長調 Op.5 (1821)

- 4手ピアノのためのソナタ 変ロ長調 Op.47(1816)

- 4手ピアノのためのソナタ イ短調 Op.160 (1831)

- 4手ピアノのためのソナチネ ハ長調 Op.6 (1825)

その他のピアノ作品

- 12の小品 Op.58 (1812)

- 幻想曲「ア・ラ・モード」 Op.97 (1820)

- モーツァルト「フィガロの結婚」の「貞節な恋人たち」の主題による7つの変奏曲 Op.66-1 (1815)

- シラーの詩「あきらめ」による幻想曲 変イ長調 Op.109 (1821)

声楽作品

オペラ、オラトリオといった大規模な声楽作品は、リースの晩年10年間に書かれ、その多くが自身の指揮により初演されている。「盗賊の花嫁」全幕、「リスカ、またはギレンシュテーンの魔女」序曲、および2つのオラトリオ作品は、CPOレーベルに録音がある。

オペラ

- 盗賊の花嫁 Op.156(1827-28, 1830-31)

- リスカ、またはギレンシュテーンの魔女 Op.164(1831)

- レバノンの夜 WoO 51(1834-38)

オラトリオ

- 信仰の勝利 Op.157 (1829)

- イスラエルの王 Op.186(1836-37)

その他の声楽作品

- ボンのフリーメイソンのための機会カンタータ WoO 9(1805)

- カンタータ「朝」Op.27 (1806)

- 「メーソンの祝典」ボンのロッジのための歌曲 Op.44-2(1806)

- 6つのドイツ語歌曲 Op.7 (1806)

- 6つのドイツ語歌曲 Op.154(1827-29)

- 6つの男性四部合唱のための歌曲 Op. 173(1833年以降)

- 4つのバイロンの詩による歌曲 Op.179 (1835年以降)

- 3つの合唱曲 Op.180 (1835)

脚注

^ Cecil Hill(Bonn 1982), S.16. なお、本項におけるリース家の人物の洗礼日および生年月日に関しては左記研究に従う。

^ セイヤー(上巻)、146頁。

^ “Biografie - Bonn”. Ferdinand Ries Gesellschaft. 2016年5月2日閲覧。

^ Harmonicon, p.33.

^ Wegeler&Ries(1838), S.75

^ van der Zanden, S.191-212. 左記研究では、リースのウィーン来訪を1803年とする説が主張されている。

^ “Ludwig van Beethoven, Brief an Franz Gerhard Wegeler in Bonn, Wien, 29. Juni 1801”. Beethoven-Haus Bonn Digital Archives. 2016年5月2日閲覧。

^ Harmonicon, p.34.

^ Allgemeine Musikalische Zeitung, März 1807, S.362-365.

^ Ries-Journal, Ausgabe 1, S.23-24. リースのパリ時代に関しては左記研究が最も詳しい。

^ Vaterlandische Blatter, Wien, Jg. 1, Nr. 34 vom 2. September 1808, S.278

^ 「2つのピアノソナタ Op.9」はモーリツ・リヒノフスキー伯爵、「ピアノ四重奏曲 Op.13」はロプコヴィッツ侯爵、「ピアノ四重奏曲 Op.17」はキンスキー侯爵、「七重奏曲 Op.25」はラズモフスキー伯爵への献呈作品である。

^ Harmonicon, p.35.

^ “Biografie - Wien”. Ferdinand Ries Gesellschaft. 2016年5月2日閲覧。

^ Cecil Hill(Bonn 1982), Nr.32, S.78. 1811年8月20日トゥルク付、音楽商Ulrik Emanuel Mannerhjertaへの手紙

^ Harmonicon, p.33.

^ Cecil Hill(Bonn 1982), Nr.33, S.80. 1812年9月22日ペテルブルク付、音楽商Ulrik Emanuel Mannerhjertaへの手紙

^ Myles Birket Foster: History of the Philharmonic Society of London 1813-1912, London 1911. p. 34. 1818年4月13日のロンドン・フィルハーモニック協会第1回演奏会ほか。

^ 西原稔:「ピアノ大陸ヨーロッパ」アルテスパブリッシング、2010年 p.126 西原稔は、1823年(第25巻)の一般音楽新聞上の新譜案内の分析において、「この年、人気のあった作曲家はフェルディナント・リース」であり「一八二〇年代から三〇年代にかけてのドイツ語圏のピアノ界を風靡していたことは明らか」と分析している。

^ Cecil Hill(Bonn 1982), Nr.58, S.111. 1816年12月10日ロンドン付、シュポーアへの手紙

^ Cecil Hill(Bonn 1982), Nr.60, S.114. 1817年7月9日ロンドン付、ベートーヴェンへの手紙

^ Cecil Hill(Bonn 1982), Nr.68, S.125. 1818年3月30日ウィーン付、ベートーヴェンからリースへの手紙

^ Cecil Hill(Bonn 1982), S.30-31.

^ Harmonicon, p.35.

^ Cecil Hill(Bonn 1982), Nr.120, S.196. 1824年7月20日付。

^ Hauchecorne, Verzeichnisse S.9.

^ “Adolphus Goldsmith”. Parliament Of Victoria. 2016年5月3日閲覧。 B. A. Goldschmidt & Co.は1826年2月に破産している。

^ Cecil Hill(Bonn 1982), Nr.242, S.383. 1828年10月18日フランクフルト付、ヨーゼフ・リースへの手紙

^ Cecil Hill(Bonn 1982), S.447.

^ Über/About Ries Vol. 2, S.49-52. リースの1836-1837年の旅行に関しては左記研究が最も詳しい。

^ Hill(1982), Nr.292, S.451. 1829年9月21日フランクフルト付、ヨーゼフ・リースへの手紙

^ Cecil Hill(Bonn 1982), Nr.363, S.573. 1832年12月20日ローマ付、トラウゴット・トラウトヴァインへの手紙

^ Cecil Hill(Bonn 1982), Nr.453, S.717. 1836年5月4日フランクフルト付、アントン・シンドラーへの手紙

^ Cecil Hill(Bonn 1982), Nr.507, S.786. 1837年12月28日フランクフルト付、フランツ・ゲルハルト・ヴェーゲラーへの手紙

^ Hauchecorne, Verzeichnisse S.21.

^ “Ferdinand Ries Gesellschaft”. Ferdinand Ries Gesellschaft. 2016年5月2日閲覧。

^ “Musikverlag Ries & Erler Berlin”. Musikverlag Ries & Erler Berlin. 2016年5月2日閲覧。

^ Wegeler&Ries(1838), S.74

^ Cecil Hill(Bonn 1982), S.45.

^ Wegeler&Ries(1838), S.VI.

^ ゾフィア・ヘルマン他編:「ショパン全書簡 1816-1831年 ポーランド時代」岩波書店、2012年 p.300 1829年10月20日ワルシャワ付、ティトゥス・ヴォイチェホフスキへの手紙

主要参考文献

- [Anonym:] Memoir of Ferdinand Ries. In: The Harmonicon, Jg. 2, Nr. 15 vom März 1824, S. 33–35

- Franz Gerhard Wegeler und Ferdinand Ries: Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven. Koblenz 1838; reprographischer Nachdruck: Hildesheim 2000

- Cecil Hill: Ferdinand Ries. A Thematic Catalogue. Armidale 1977 (= University of New England Monographs 1)

- Ferdinand Ries: Briefe und Dokumente. Bearbeitet von Cecil Hill, Bonn 1982 (= Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bonn 27)

- Cecil Hill: Ferdinand Ries. A Study and Addenda. University of New England 1982

- Gisela Schewe: Untersuchungen zu den Streichquartetten von Ferdinand Ries. Phil. Diss. Bonn 1992, Kassel 1993 (= Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte 147)

- Jos van der Zanden: Ferdinand Ries in Wien. Neue Perspektiven zu den Notizen. In: Bonner Beethoven-Studien 4 (2005), S. 191–212

- Wilhelm Hauchecorne: Blätter der Erinnerung an die fünfzigjährige Dauer der Niederrheinischen Musikfeste. Köln 1868.

Ries-Journal Ausgabe 1, eine Publikation der Ferdinand Ries Gesellschaft, Bonn 2011

Ries-Journal Ausgabe 2, eine Publikation der Ferdinand Ries Gesellschaft, Bonn 2012

Ries-Journal Ausgabe 3, eine Publikation der Ferdinand Ries Gesellschaft, Bonn 2014

Über/About Ries [dt./engl.], Vol. 1, hrsg. von Jin-Ah Kim und Bert Hagels, Berlin 2012

Über/About Ries [dt./engl.], Vol. 2, hrsg. von Jin-Ah Kim und Bert Hagels, Berlin 2013- アレクサンダー・ウィーロック・セイヤー(フォーブス校訂版)[大築邦雄訳]:「ベートーヴェンの生涯(上・下)」音楽之友社、1974年

外部リンク

- フェルディナント・リース協会

フェルディナント・リースの楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト。PDFとして無料で入手可能。