遷都

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2012年12月) |

遷都(せんと)は、都[1](みやこ)を他所へうつす(遷す)こと[2]、都を替えること[2]を意味する漢字文化圏の語。日本語では古くは都遷り[3]/都移り[3](みやこうつり)とも言った[2]。反対に、かつて都であった場所に都を戻す(還す)ことは還都(かんと)と言い[3](cf. #還都の一覧)、日本語では古くは都還り(みやこがえり)とも言った。ただし、日本語に限っては、還都は遷都と同義で用いられる[3]こともある。現代では、首都機能の全部もしくは重要な一部を他に遷すことを指して首都機能移転という語も用いられる(後述)。

目次

1 関連語

2 遷都の類型

3 還都の一覧

3.1 紀元前11世紀以前

3.2 紀元前10世紀〜紀元

3.3 1〜4世紀

3.4 5世紀

3.5 6〜10世紀

3.6 11〜15世紀

3.7 16〜20世紀

4 日本における遷都

5 頓挫した遷都

6 脚注

7 関連項目

8 外部リンク

関連語

新しい都は新都(しんと)[3][4]、過去の都(一代前の都やそれ以前の都)は旧都(きゅうと)と言う[3][4]。旧都は「古い都」を意味する古都/故都(こと)と類義ではあるが[3][4]、強調点はそれぞれに異なり、前者は「過去」を、後者は「時の積み重ね」を含意する。廃された都(廃される都も同じく)、および、廃墟と化した都は、廃都(はいと)と言う[5]。

都をさだめる(奠める、定める)こと[3][4]、都を建設すること[3]は、初であるか以前がどうであったかとは別義に、奠都(てんと)と言う[3][4]。都を定めることは定都(ていと)とも言う[6](用例:北京定都[5])が、鴨長明が『方丈記』のなかで「嵯峨の御時 都定まりける(解釈:〈平安京に遷都した桓武天皇より2代後の〉嵯峨天皇治世下のこの時〈すなわち、平城還都派最後の抵抗を制圧した薬子の変の事後〉になって都は定まった。cf. #平城還都の詔)」と述べているように、法的に都が決められたり遷されたりした後も都づくりは続けられ、都として政治的に安定を見たときにようやく「都が定まる」という概念でもってこの語が用いられることもある[6]。都を建設する、そのこと自体は建都(けんと)と言う[3][5]が、「時と人が都を育んでゆく」などといった抽象的な意味を含めて「都を形づくってゆくこと」を指す場合もある(用例:平安建都1200年)[6]。

遷都の類型

この節の加筆が望まれています。 |

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2015年9月) |

遷都や首都移転の例としては、主として以下のパターンがある。

政権の交代に伴い、新政権が最適地と判じる他所へ移転する。

宮廷・wikt:宮城の移転に伴う、事実上の首都移転。

- 実例 :歴代の皇居所在地が都と見なされる日本の遷都史(cf. 歴代の皇宮)。フランク王国において、自らの生誕地であるエクス・ラ・シャペル(アーヘン)を本拠としたカール大帝による、パリからの遷都。

- 旧来の都にあっては影響を受けざるを得ない抵抗勢力や敵性勢力から遠ざかり、権勢的白紙状態にある新都の運営を図る。

- 実例 :エジプト新王国において、アメンホテプ4世によるアマルナ改革の一環として断行された旧都ネウト(テーベ)の廃棄と新都アケトアテン(アマルナ)への遷都。日本において、既存仏教勢力や貴族勢力と距離を置きたい桓武天皇による平城京から長岡京への遷都。

- 実権を持つ政権が傀儡政権の都を廃して他所へ移転させる。

- 実例 :後漢末における、董卓による洛陽から長安への強制的遷都。

- 政治情勢や経済状況の変化によって最適地が他所に移った場合、移転する、あるいは、移転を余儀なくされる。

領土の拡大に伴う遷都はその典型例と言える。

- 実例 :ローマ帝国における、軍事上第一の要衝であるコンスタンティノポリス(現・イスタンブール)への揺籃地ローマからの遷都。

- 領土の縮小や移動に伴う遷都もその典型例と言える。戦線の移動による占領地域の変化によって移転する場合、その多くは敗戦によって強いられたものである。

- 実例 :金王朝にいったん滅ぼされた後、翌年に再興した宋王朝における、占領されてしまった旧都・東京開封府(開封)から臨安への遷都(南遷)。中華民国(現在の台湾)の遷都史。

- 国家の分裂による、他所での奠都。

- 実例 :395年にローマ帝国が東西分裂することで興った西ローマ帝国(ローマ帝国西方領土)における、旧都コンスタンティノポリスからメディオラヌム(現・ミラノ)への遷都。

計画都市を造成して遷都する。

- 実例 :アッバース朝における、クーファから計画都市バグダードへの遷都。日本における、平城京や平安京等への遷都。アメリカ合衆国における、フィラデルフィアから計画都市ワシントンD.C.への遷都。ブラジル(ブラジル連邦共和国)における、リオデジャネイロから計画都市ブラジリアへの遷都。

- 諸事情によって都の機能が低下したことによる遷都もある。

- 実例 :日本における、長岡京から平安京への遷都(cf. #怨霊に潰された都)。

- 前政権の業績を、廃都という形で強く否定する、あるいは、歴史から抹消しようと図る。

- 実例 :アメンホテプ4世没後のエジプト新王国における、アケトアテン(アマルナ)の廃都とメン・ネフェル(メンフィスへの遷都。董卓没後の後漢における、長安から洛陽への還都。

- 戦局の変化が著しい場合や、亡命政権が内戦の敗北を認めようとしない場合、臨時首都あるいは軍都のような体裁をとり、正式な首都移転を行わない場合がある。

- 実例 :中華民国(現在の台湾)における、臨時首都である台北と、現在も正式な首都とされる南京。

複都制の採用や廃止に伴う部分的首都機能移転。

- 実例 :1153年のセルジューク朝における複都制の廃止と、それに伴うハマダーンへの首都機能の集約。

還都の一覧

- 本節における記載上の規則

- ※各国の記載位置は建国年を基準にしている[7]。ただし例外として、日本は記紀に著された神話的な紀元前660年ではなく、実在が確かめられている雄略天皇の即位年(456年)とする。

- ※ローマ帝国のように、国によっては前身となった国家の首都も記載するが、その場合は、隅付き括弧【 】と矢印→、および、直前もしくは直後の1角空けによって明示する。

- ※現存する国家は現在使われている国旗を表示する。

- ※20世紀以降に行われた遷都や首都機能移転は、移転先の都市名を太字で強調する。

- ※時期を示す表現として「(人物名)即位期」などとあるが、これは「その人物の即位時、もしくは、さほど間を空けないその後のいつか」という含意がある。

- ※首都は常に途切れなく存在するわけではなく、いったん滅亡した国家や首都を失った国家が数カ月後・数年後に復興するなど、首都の存在が中断している場合もある(実例:5年間滅亡状態にあった漢王朝。年が変わるまで滅亡していた晋王朝。翌年の6月まで滅亡状態にあった宋王朝)。つまり、「A市(1000-1100年)→B市(1101-1200年)」などというケースもあるので、遷都された時期に途切れがなくても「A市(1000-1100年)→B市( -1200年)」などと省略はせず、「A市(1000-1100年)→B市(1100-1200年)」と表記している。

- ※同等の首都が同時に複数存在する時代がある場合、その状態にあった期間を「A市・B市両都(1000–1100年)」という形で表す(実例:セルジューク朝、ポーランド・リトアニア共和国)。

エジプト新王国 :時期不詳ながら、メン・ネフェル(メンフィス)からネウト(テーベ)へ還都。

アッシリア :紀元前1365年、中アッシリア王国初代国王アッシュール・ウバリト1世がシュバト・エンリル(現・テル・レイラン)からアッシュールへ還都する。

漢王朝 :22年10月、新を倒した更始帝による長安から洛陽への還都。

24年2月、更始帝による洛陽から長安への還都。25年6月、争覇戦を勝ち抜いた光武帝による長安から洛陽への還都。

189年もしくは190年、董卓による洛陽から長安への還都。

孫呉王朝 :265年、建業から武昌へ還都。

266年には武昌から建業へ還都。

日本 (#5世紀から):斉明天皇元年(665年)冬、難波京(難波長柄豊碕宮)から飛鳥京(飛鳥川原宮)へ還都。

- 斉明天皇7年(661年)、飛鳥京(後飛鳥岡本宮)から難波京(難波長柄豊碕宮)へ還都。

天武天皇元年(672年)、近江宮から飛鳥京(飛鳥浄御原宮)へ還都。

天平17年5月(745年5月か6月)、紫香楽宮から平城京へ還都。

治承4年11月(1180年11月)、福原京から平安京へ還都。

クメール王朝 :944年、チョック・ガルギャーからヤショダラプラへ還都。

東ローマ帝国 :1261年、亡命政権の一つであったニカイア帝国が旧都コンスタンティノポリス(現・イスタンブール)を奪還し、首都ニカイアから還都する。

ムガル帝国 :アクバルの即位からそう遠くない時期(1556年)にシャージャハナバード(現・オールドデリー〈en〉)からアーグラへ還都。

1598年にラホールからアーグラへ還都。

1648年にはアーグラからシャージャハナバードへ還都。

スペイン帝国 :1606年、バリャドリードからマドリードへ還都。

ロシア帝国 :1730年、皇帝アンナがモスクワからサンクトペテルブルクへ還都する。

ハンガリー王国 :1784年、亡命政権があったポジョニ(現・ブラチスラヴァ)からブダへ還都。

ポルトガル王国 :1821年、亡命政権があったブラジルのリオデジャネイロからリスボンへ還都。

ハワイ王国 :1845年、ラハイナからホノルルへ還都。

イタリア王国 :1944年、サレルノからローマへ還都。

この節の加筆が望まれています。 |

長距離の首都移転としては、ポルトガル王国が行政首都(宮廷)をリスボンから大西洋を渡ったブラジルのリオデジャネイロへ移転させた1808年の例と、その後、リオデジャネイロからリスボンに帰還した1821年の例がある(cf. #ポルトガル王国)。

紀元前11世紀以前

紀元前11世紀以前に興った著名な国家における首都の変遷。

- 紀元前31世紀

エジプト初期王朝(第1・第2王朝) :イネブ・ヘジ(メンフィス。紀元前3100年頃か- 紀元前2890年頃か)→ティエヌ(ティニス。紀元前2890年頃か- 紀元前2686年か)

- 紀元前21世紀

エジプト中王国(第11・第12王朝) :ネウト(テーベ、現・ルクソール。紀元前2040年頃-紀元前1991年頃)→イチ・タウィ(紀元前1991年頃-紀元前1650年頃)

- 紀元前20世紀

アッシリア(古アッシリア時代〜新アッシリア時代) :アッシュール(紀元前1950年頃-紀元前1813年頃)→シュバト・エンリル(現・テル・レイラン。紀元前1813年頃-紀元前1365年)→アッシュール(紀元前1365年-紀元前883年)→カルフ(ニムルド。紀元前883年-紀元前707年)→ドゥル・シャルキン(紀元前707年-紀元前705年)→ニネヴェ(紀元前705年-紀元前632年)→ハラン(ハッラーン。紀元前632年-紀元前609年)

- 紀元前16世紀

エジプト新王国(第18〜第20王朝) :ネウト(テーベ。紀元前1570年頃-紀元前1343年)→アケトアテン(アマルナ。紀元前1343年-紀元前1333年頃)→メン・ネフェル(メンフィス。紀元前1333年頃- ?)→ネウト(テーベ。? -紀元前1070年頃)

- 紀元前11世紀

中国・周王朝 :鄷(鄷邑、鄷京。後世の長安。紀元前1046年頃- ?)→鎬(鎬京。? -紀元前771年)→洛(洛邑。後世の洛陽。紀元前771年-紀元前256年)

イスラエル王国 :エルサレム(紀元前1021年頃-紀元前930年頃)→シェケム(紀元前930年頃)→ペヌエル(紀元前930年頃-紀元前909年)→ティルツァ(紀元前909年-紀元前880年)→サマリア(紀元前880年-紀元前722年)

@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}

ローマの遺跡

コンスタンティノポリス/東ローマ帝国時代の繫栄を描いた想像画。

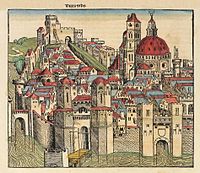

ニカイア/ニカイア帝国の都であった頃より2世紀半後に編まれた『ニュルンベルク年代記』の木版画挿絵。

ラヴェンナ/ただし、写真の建物は15世紀頃に建造された旧ヴェネツィアーノ宮殿。

紀元前10世紀〜紀元

紀元前10世紀からキリスト紀元までに興った著名な国家における首都の変遷。

- 紀元前8世紀

中国・秦王朝 :秦邑(現・張家川回族自治県。紀元前900年頃-紀元前762年)→犬丘(現・礼県。紀元前762年- ?)→西垂(現・眉県。? -紀元前714年)→平陽(現・宝鶏市陳倉区。紀元前714年-紀元前677年)→雍城(現・鳳翔県南東。紀元前677年- ?)→涇陽(? -紀元前383年)→櫟陽(紀元前383年-紀元前350年)→咸陽(紀元前350年-紀元前207年)

- 紀元前3世紀

中国・漢王朝(前漢・後漢) :長安(紀元前206年- 8年)→(新によって中断されている間、都長安は常安に改称)→雒陽(22年10月〈更始帝による〉-24年2月)→長安(24年2月〈更始帝による〉- 25年6月)→雒陽(25年6月〈光武帝による〉-189年か190年)→長安(189年か190年〈董卓による〉- 196年9月)→許(後世の許昌。196年9月〈曹操による〉- 220年)

- 紀元前1世紀

高句麗 :卒本扶余(紀元前37年- 3年)→国内城(現・集安市内。3-427年)→平壌城(427-668年)

ローマ帝国 :【王政ローマ首都ローマ(伝・紀元前753年4月21日-紀元前509年)→共和政ローマ首都ローマ(紀元前509年-紀元前27年)】→ ローマ(紀元前27年-330年)→コンスタンティノポリス(現・イスタンブール。330年。その後、帝国は395年に東西分裂)

東ローマ帝国(ローマ帝国東方領土) :(※分裂前の帝国から継承)→ コンスタンティノポリス(395-1204年)→ニカイア帝国首都ニカイア(現・イズニク。1204-1261年)→コンスタンティノポリス(1261年- 1453年5月29日)

西ローマ帝国(ローマ帝国西方領土) :(※分裂前の帝国から継承)→ メディオラヌム(現・ミラノ。395-402年)→ラヴェンナ(402-476年)

百済 :慰礼城(紀元前18年- 475年)→熊津(475-538年)→泗沘(538-660年)

1〜4世紀

キリスト紀元から5世紀の終わりまでに興った著名な国家における首都の変遷。以下同様。

- 3世紀

中国・孫呉王朝 :武昌(222-229年)→建業(229-265年)→武昌(265-266年)→建業(266-280年)

ガリア帝国 :コロニア・アグリッピナ(現・ケルン。260-273年)→アウグスタ・トレウェロルム(現・トリーア。273-274年)

中国・晋王朝 :洛陽(265年12月- 316年)→長安(316年)→建康(317-420年)

- 4世紀

北魏 :【盛楽(386-398年)】→ 平城(現・大同市。398-494年)→洛陽(494年。その後、534年に東西分裂)

東魏 :(※分裂前の政権から継承)→ 洛陽(494-534年)→鄴(534-550年)

西魏 :(※分裂前の政権から継承)→ 洛陽(494-535年)→長安(535-556年)

5世紀

- 5世紀

日本 :【畝傍橿原宮(伝承地は橿原神宮。伝・辛酉年〈神武天皇元年〉1月1日〈紀元前660年2月18日〉- 伝・綏靖天皇元年1月8日〈紀元前581年2月23日〉の前日)→[中略。※「皇宮#歴代の皇宮」を参照]】→ 泊瀬朝倉宮(安康天皇3年11月13日〈456年12月25日〉- 清寧天皇元年1月15日〈480年2月11日〉の前日)→[解説を参照]

日本 :【畝傍橿原宮(伝承地は橿原神宮。伝・辛酉年〈神武天皇元年〉1月1日〈紀元前660年2月18日〉- 伝・綏靖天皇元年1月8日〈紀元前581年2月23日〉の前日)→[中略。※「皇宮#歴代の皇宮」を参照]】→ 泊瀬朝倉宮(安康天皇3年11月13日〈456年12月25日〉- 清寧天皇元年1月15日〈480年2月11日〉の前日)→[解説を参照]

- [解説] 安康天皇3年(456年)に即位した雄略天皇の宮城である泊瀬朝倉宮を最初の首都と見なし、その後の宮城の変遷史については「日本の首都#宮城の変遷」で示す。

- 歴代の宮城の中で歴史的にとりわけ重要なものは飛鳥京(表にある板蓋宮・川原宮・飛鳥浄御原宮等を含むこの時代の首都圏区域を指す)・平城京・平安京・東京であり、係る変遷史は以下のとおりである。本項の「#日本における遷都」も併せて参照のこと。

持統天皇8年12月6日(ユリウス暦694年12月27日) :飛鳥京から藤原京へ遷都。

和銅3年3月10日(ユリウス暦710年4月13日) :藤原京から平城京へ遷都。

延暦3年5月(ユリウス暦784年の5月か6月) :平城京から長岡京へ遷都。- 延暦13年11月8日(ユリウス暦794年12月4日) :長岡京から平安京へ遷都。

慶応4年10月13日(グレゴリオ暦1868年11月26日) :天皇(天皇居住地)と政府が京都(平安京)から東京へ移転し、奠都(もしくは遷都)が成される(cf. 東京奠都)。

西ゴート王国 :トロザ(後世のトゥールーズ。415-549年)→エメリタ・アウグスタ(後世のメリダ。549-560年)→トレトゥム(後世のトレド。560-711年)

6〜10世紀

- 6世紀

フランク王国 :パリ(508年- カール大帝即位期)→エクス・ラ・シャペル(アーヘン。カール大帝即位期 -887年)

- 7世紀

ノーサンブリア王国 :Bebbanburg (後世のバンボロー。653年- エドウィン時代)→エボラクム(866年以降のヨルヴィーク、後世のヨーク。エドウィン時代 -954年)

第一次ブルガリア帝国 :プリスカ(681-893年)→プレスラフ(893–968年か972年)→スコピエ(972–992年)→オフリド(992–1018年)

- 8世紀

アッバース朝イスラム帝国 :クーファ(750-762年)→バグダード(762-836年)→サーマッラー(836-1258年)

- 9世紀

クメール朝カンボジア :ハリハララヤ(802-889年)→ヤショダラプラ(889-928年)→チョック・ガルギャー(928-944年)→ヤショダラプラ(944-1190年)→アンコール・トム(1190-1431年)

カラ・ハン国 :カシュガル(840-1041年。1041年に東西分裂)

- 東カラ・ハン国 : → カシュガル(1041-1211年)

- 西カラ・ハン国 : → サマルカンド(1041-1212年)

スコットランド王国 :スターリング(843- ?)→パース(? -1492年)→エディンバラ(1492-1707年)

プロヴァンス王国 :ヴィエンヌ(855-911年)→アルル(911年-933年)

- 10世紀

ファーティマ朝 :マフディーヤ(921-969年)→カーヒラ(カイロ。969-1169年)

中国・南唐 :江都府(揚州。937-961年)→南昌府(961-975年)

中国・宋王朝 :東京開封府(開封。960-1126年)→臨安(1127-1276年)

ポーランド王国 :【グニェズノ(963年- ?)】→ ポズナン(966年- ?)→クラクフ(? -1795年)

ガズナ朝 :ガズナ(現・ガズニー。963–1163年)→ラホール(1163–1186年)

11〜15世紀

- 11世紀

セルジューク朝 :ニーシャプール(1037–1043年)→レイ(1043–1051年)→エスファハーン(1051–1118年)→ハマダーン・メルブ両都(1118–1153年)→ハマダーン(1153–1194年)

中国・金王朝 :会寧州(のち、会寧府、上京会寧府、会寧府、上京会寧府と改名が繰り返される。現在の黒竜江省内。1122–1153年4月21日)→中都(中都大興府、燕京。現在の北京内。1153年4月21日-1214年6月27日)→南京開封府(開封。1214年6月27日–1233年)→臨時首都・蔡州(現在の汝南県内。1233年〈開封陥落後〉–1234年)

ハールィチ・ヴォルィーニ大公国 :ヴォロディームィル(1199-1238年)→ハールィチ(1238-1272年)→リヴィウ(1272-1349年)

ハンガリー王国 :ペシュト(? - 1361年)→ブダ(1361-1541年)→ポジョニ(現・ブラチスラヴァ。1541–1784年)→ブダ(1784-1873年)→ブダペシュト(1873年- )→《未編集》

- 1541年から1784年までは、バルカン半島に侵入してきたオスマン帝国の圧力から逃れた亡命政権がポジョニ(現在のスロヴァキアの首都ブラチスラヴァ)に都を置いた。

ムラービト朝 :アグマ(1040–1062年)→マラケシュ(1062–1147年)

- 12世紀

ムワッヒド朝 :ティンメル(1130-1147年)→マラケシュ(1147–1269年))

ポルトガル王国 :コインブラ(1139-1255年)→リスボン(1255年- 1807年11月)→リオデジャネイロ(1808年3月〈cf. 〉-1821年)→リスボン(1821年- 1910年10月5日〈cf. 〉)

1808年 :ジャン=アンドシュ・ジュノー率いるフランス革命軍のポルトガル侵攻(ナポレオン戦争の局地戦)を受けて、この年、ポルトガル王国宮廷がリスボンから植民地ブラジルへ脱出し、翌年になってリオデジャネイロへの遷都を宣言する。

1821年 :ポルトガル王国(ポルトガル・ブラジル及びアルガルヴェ連合王国)宮廷がリオデジャネイロからリスボンに帰還し、還都を果たす。ただし、リオデジャネイロへの宮廷の移転を遷都とは見なさず、首都はあくまでリスボンにあったと捉える見解もある。

エチオピア帝国 :【ザグウェ朝首都ラリベラ(1137-1270年)】→ ラリベラ?(1270-1632年)→ゴンダール(1632-1769年)→アディスアベバ(1886年- 1975年3月12日)

- 13世紀

オスマン帝国 :【ソウト〈1231-1299年〉】→ イェニシェヒル(1299-1326年)→プロウサ(現・ブルサ。1326-1365年)→エディルネ(1365-1453年)→イスタンブール(1453年- 1922年11月17日)

リトアニア大公国 :ヴォルタ(13世紀)→ケルナヴェ(1279年初出- 1321年)→セニエイェ・トラカイ(1321-1323年)→ヴィリニュス(1323-1569年)

- 14世紀

ドイツ騎士団国 :マリーエンブルク(現・マルボルク。1308–1454年)→ケーニヒスベルク(1454–1525年)

中国・明王朝 :応天府(南京。1368年正月- 1421年)→北京(旧・大都。当初の名は「北平府」で、1403年に「北京」へ改称。1421年- 1644年2月12日)

- 15世紀

サヴォイア公国 :シャンベリ(1416-1562年)→トリノ(1562-1714年) →【サルデーニャ王国が継承】

ブハラ・ハン国(シャイバーニー朝、ジャーン朝、マンギト朝〈en〉) :サマルカンド(1428-1557年)→ブハラ(1557-1599年)

シビル・ハン国 :チムギ=トゥラ(現・チュメニ。1490-1493年)→シビル(現・カシリク。1493-1598年)

スペイン帝国 :トレド(1492-1561年)→マドリード(1561-1601年)→バリャドリード(1601-1606年)→マドリード(1606-1898年)

16〜20世紀

- 16世紀

サファヴィー朝 :タブリーズ(1501–1555年)→カズヴィーン(1555–1598年)→イスファハーン(1598–1722年)

ムガル帝国 :【カーブル(? -1526年)】→ アーグラ(1526年- フマーユーン即位期)→シャージャハナバード(現・オールドデリー〈en〉。フマーユーン即位期- アクバル即位期)→アーグラ(アクバル即位期- 1574年)→ファテープル・シークリー(1574-1585年)→ラホール(1585-1598年)→アーグラ(1598-1648年)→シャージャハナバード(1648-1857年)

ポーランド・リトアニア共和国 :クラクフ・ヴィリニュス両都(1569–1596年)→ワルシャワ(1596–1673年)→ワルシャワ・フロドナ両都(1673-1795年)

- 17世紀

後金王朝(アイシン国) :ヘトゥアラ(赫図阿拉、興京。1616-1620年)→界藩(1620-1621年)→東京(1621-1625年)→遼陽(1625-1634年)→瀋陽(遷都と同時に「盛京」へ改称。1634年- 1636年5月15日)→【中国・清王朝に変わる】

中国・清王朝 :【アイシン国を前身とする】→ 金陵応天府(盛京。1636年5月15日- 1644年)→北京(初期は「順天府」。1644年- 1912年2月12日)

マラーター王国 :ラーイガル(1674年4月21日- ?)→プネー(? -1818年9月21日)

- 18世紀

ロシア帝国 :サンクトペテルブルク(1713-1728年)→モスクワ(1728-1730年)→サンクトペテルブルク(1730年- 1917年9月14日。※1914年、ペトログラードに改称)

アメリカ合衆国 :ニューヨーク(1776年7月4日-1790年)→フィラデルフィア(1790-1801年)→ワシントンD.C.(1801年- 現在)

アメリカ合衆国 :ニューヨーク(1776年7月4日-1790年)→フィラデルフィア(1790-1801年)→ワシントンD.C.(1801年- 現在)

ハワイ王国 :ワイキキ(1795–1796年)→ヒロ(1796–1803年)→ホノルル(1803–1812年)→カイルア・コナ(1812–1820年)→ラハイナ(1820–1845年)→ホノルル(1845年– 1893年1月17日〈王政の廃止とハワイ臨時政府の成立〉)

- 19世紀

中央アメリカ連邦共和国 :グアテマラシティ(1823-1834年)→サンサルバドル(1834-1840年)

ギリシャ王国 :ナフプリオ(1832年8月30日- 1834年)→アテネ(1834年- 現在)

テキサス共和国 :暫定首都ワシントン・オン・ザ・ブラゾス(1836年3月2日- 1836年)→暫定首都ハリスバーグ(1836-1836年)→暫定首都ガルベストン(1836年- 1836年4月〈サンジャシントの戦いの後〉)→暫定首都ヴェラスコ(1836年4月- 同年)→首都ウエストコロンビア(1836-1837年)→首都ヒューストン(1837-1839年)→首都オースティン(1839年- 1846年2月19日〈アメリカ合衆国へ政権転移〉)

イギリス領インド帝国 :カルカッタ(現・コルカタ。1858-1912年)→ニューデリー(1912年- 1947年8月13日)

アメリカ連合国 :モンゴメリー(1861年2月4日-1861年5月29日)→リッチモンド(1861年5月29日-1865年4月3日)→ダンビル(1865年4月3日-同年4月10日)

サルデーニャ王国(1861年3月17日以降はイタリア王国) :【サヴォイア公国】→ トリノ(1861年3月17日- 1865年)→フィレンツェ(1865年- 1870年10月6日)→ローマ(1870年10月6日- 1943年)→ブリンディジ(1943-1944年)→サレルノ(1944年)→ローマ(1944年- 1946年6月2日)

1865年 :サルデーニャ王国が、トリノからフィレンツェへ遷都。

1871年 :教皇領からフランス軍が撤退した1871年、これを受けてイタリア王国が教皇領を占領し、翌年、フィレンツェからローマへ遷都した。

ブラジル(ブラジル連邦共和国) :【ポルトガル王国首都リオデジャネイロ〈1808年3月[cf. ]-1809年〉→ポルトガル・ブラジル及びアルガルヴェ連合王国首都リオデジャネイロ〈1809年- 1822年10月12日〉→ブラジル帝国首都リオデジャネイロ〈1822年10月12日-1889年11月15日〉】→ リオデジャネイロ(1889年11月15日-1960年4月12日)→ブラジリア(1960年4月12日- 現在)

ブラジル(ブラジル連邦共和国) :【ポルトガル王国首都リオデジャネイロ〈1808年3月[cf. ]-1809年〉→ポルトガル・ブラジル及びアルガルヴェ連合王国首都リオデジャネイロ〈1809年- 1822年10月12日〉→ブラジル帝国首都リオデジャネイロ〈1822年10月12日-1889年11月15日〉】→ リオデジャネイロ(1889年11月15日-1960年4月12日)→ブラジリア(1960年4月12日- 現在)

cf. 東京奠都もあり(⇒#日本)。

- 20世紀

オーストラリア :暫定首都メルボルン(1901年1月1日-1927年5月9日)→首都キャンベラ(1927年5月9日- 現在)

オーストラリア :暫定首都メルボルン(1901年1月1日-1927年5月9日)→首都キャンベラ(1927年5月9日- 現在)

中華民国 :北京政府首都・北京(1912年1月1日-1925年7月1日)→国民政府首都・広東(広州。1925年7月1日-1926年12月)→武漢(1926年12月-1927年9月)→南京(1927年9月-1937年7月7日)→重慶(1937年7月7日- 1949年)→成都(1949年 -同年10月1日)→台湾国民政府首都・南京、臨時首都・台北(1949年12月7日- 現在〈※正式な首都は現在でも南京とされている〉)

中華民国 :北京政府首都・北京(1912年1月1日-1925年7月1日)→国民政府首都・広東(広州。1925年7月1日-1926年12月)→武漢(1926年12月-1927年9月)→南京(1927年9月-1937年7月7日)→重慶(1937年7月7日- 1949年)→成都(1949年 -同年10月1日)→台湾国民政府首都・南京、臨時首都・台北(1949年12月7日- 現在〈※正式な首都は現在でも南京とされている〉)

インド :【イギリス領インド帝国(※参照)】→ デリー(オールドデリー。1947年8月14日- 1960年)→ニューデリー(1960年- 現在)

インド :【イギリス領インド帝国(※参照)】→ デリー(オールドデリー。1947年8月14日- 1960年)→ニューデリー(1960年- 現在)

パキスタン :カラチ(1947年8月14日- 1960年)→ラーワルピンディー(1960-1969年)→イスラマバード(1969年- 現在)

パキスタン :カラチ(1947年8月14日- 1960年)→ラーワルピンディー(1960-1969年)→イスラマバード(1969年- 現在)

ミャンマー :ヤンゴン(1948年1月4日-2006年10月)→ネピドー(2006年10月〈2005年11月に行政首都の機能移転が開始され、遷都は2006年10月に完了〉- 現在)

ミャンマー :ヤンゴン(1948年1月4日-2006年10月)→ネピドー(2006年10月〈2005年11月に行政首都の機能移転が開始され、遷都は2006年10月に完了〉- 現在)

セイロン(現・ スリランカ) :コロンボ(1948年2月4日- 1985年)→スリジャヤワルダナプラコッテ(1985年- 現在。※ただし、首都機能の大半は今も旧都にある)

スリランカ) :コロンボ(1948年2月4日- 1985年)→スリジャヤワルダナプラコッテ(1985年- 現在。※ただし、首都機能の大半は今も旧都にある)

ドイツ連邦共和国(ドイツ) :ベルリン(1949年5月23日-1949年5月23日)→暫定首都ボン(1949年5月23日〈首都機能移転〉-1990年〈首都機能移転〉)→ベルリン(1990年〈完了するのは2001年〉- 現在)

ドイツ連邦共和国(ドイツ) :ベルリン(1949年5月23日-1949年5月23日)→暫定首都ボン(1949年5月23日〈首都機能移転〉-1990年〈首都機能移転〉)→ベルリン(1990年〈完了するのは2001年〉- 現在)

1949年5月23日 :2つのドイツの誕生により、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)がベルリンからボンへ首都機能を移転し、暫定首都とする。

1990年、再統一後のドイツにおいて、ボンからベルリンへの首都機能移転が実現する。ただし、完了するのは2001年。

コートジボワール :アビジャン(1960年8月7日- 1983年)→ヤムスクロ(1983年- 現在)

コートジボワール :アビジャン(1960年8月7日- 1983年)→ヤムスクロ(1983年- 現在)

ナイジェリア :ラゴス(1960年10月1日- 1976年)→アブジャ(1976年に名目上の遷都。1991年に実質的遷都〈首都機能移転〉)

ナイジェリア :ラゴス(1960年10月1日- 1976年)→アブジャ(1976年に名目上の遷都。1991年に実質的遷都〈首都機能移転〉)

タンザニア :ダルエスサラーム(1961年12月9日-1996年3月)→ドドマ(1996年3月〈1973年に法改正し、1996年3月に立法府を移転〉- 現在)

タンザニア :ダルエスサラーム(1961年12月9日-1996年3月)→ドドマ(1996年3月〈1973年に法改正し、1996年3月に立法府を移転〉- 現在)

マラウイ :ゾンバ(1964年7月6日- 1975年)→リロングウェ(1975- 現在)

マラウイ :ゾンバ(1964年7月6日- 1975年)→リロングウェ(1975- 現在)

ベリーズ :ベリーズシティ(1981年9月21日- 1972年)→ベルモパン(1972年- 現在)

ベリーズ :ベリーズシティ(1981年9月21日- 1972年)→ベルモパン(1972年- 現在)

パラオ :コロール(1994年10月1日-2006年10月1日)→マルキョク(2006年10月1日〈独立記念日に遷都を宣言し、同月7日に完了〉- 現在)

パラオ :コロール(1994年10月1日-2006年10月1日)→マルキョク(2006年10月1日〈独立記念日に遷都を宣言し、同月7日に完了〉- 現在)

カザフスタン :アルマトイ(1991年12月16日- 1998年)→アスタナ(1998年- 現在)

カザフスタン :アルマトイ(1991年12月16日- 1998年)→アスタナ(1998年- 現在)

日本における遷都

現代の日本では、「遷都」は、「首都の移転」や「政府の場所をうつす」や「国会が開催される場所を移す」などの意味で使われることがある。ただし、日本の歴史上の「都」がそのまま、現代の「首都」と同義であるかについては議論もある。

以下、比較的重要な遷都等を列記する。

天武天皇は683年(天武天皇12年)に「凡そ都城宮室は一処にあらず、必ず両参を造らん。故に先ず難波を都とせんと欲す。」と詔し、難波を飛鳥とともに都とし、以後難波京は遷都が複数回行われる中で唯一例外継続されることとなる。

和銅3年(710年) :藤原京(現在の奈良県橿原市あたりの場所)から平城京(現在の奈良県奈良市および大和郡山市あたり)へと都を遷した。

延暦3年(784年) :奈良盆地に設けられた平城京から40キロメートルほど離れた長岡盆地へ都を遷した(cf. 長岡京、長岡遷都)。- 延暦13年(794年) :長岡遷都からわずか9年後、長岡京から京都盆地へと都を遷した(cf. 平安京、平安遷都)。

治承4年(1180年) :平清盛によって平安京から福原京への遷都が強行され時の安徳帝の内裏が神戸市須磨区に存在したがた、計画は道半ばで頓挫と揶揄されることも多い。詳しくは「#頓挫した遷都」を参照のこと。

鎌倉時代初頭 :源頼朝が東国支配権を樹立して鎌倉幕府を開いたことにより、実権ある日本の政治的中心地は平安京と鎌倉の2都市となった。

室町時代初頭(建武の新政初頭) :鎌倉幕府の滅亡によって後醍醐天皇が統べる朝廷に実権が戻ると、実権ある日本の政治的中心地は鎌倉から平安京へ戻った。- 建武政権から離反した足利尊氏が室町幕府を開いたことにより、朝廷は実権を失った。ただし、名目上の都が平安京から動くことは無く、幕府も当地に置かれた。

天正4年(1576年) :織田信長が琵琶湖東部の湖畔に安土城を築き始める。城下町が形成され、安土城天主から見下ろせるような場所に天皇を住まわせるための建物も建造し、そこへ天皇の居所も移動させることでその地から日本全体を支配しようと構想した。しかし、それを実現させる前に明智光秀が起こした謀反(本能寺の変)によって信長は命を奪われ、織田政権は有名無実化した。- 織田政権の後を受けた豊臣政権は、伏見城と城下町を築いて政治的中心地としたが、名目上の都は平安京であり、これを動かそうという構想は見られなかった。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、日本全国に対する支配力を得たが、自身の領国があった関東平野に政権の中心地を置く選択をした。家康は江戸城を拡張し、さらにその周囲に有力武士の居宅および城下町を構築して、江戸城に政治機能(江戸幕府)の場を遷した。その体制はおよそ260年間続くことになった。ただし、ここでもやはり名目上の都が平安京(京都)から動かされることは無かった。

慶応4年10月13日(1868年11月26日) :明治維新を行った人々は、天皇居住地を京都御所から東京城(直前の江戸城、直後の皇居)へ、時の政府を京都から東京へ移した。これを東京奠都と言う。遷都の検討段階では、大久保利通によって大阪遷都案も出されたものの、これは東京に奠都することを決定したために却下された。しかし、これにより正式な遷都が行われず京の名も定められることがなかったため、厳密な定義では東京行宮となる。明治以後憲法および法においても首府を定めず、戦後の新語首都においてもこれを定めなかったため、現在はあくまでも戦後の慣習と東京都の主張する首都という認識のみが根拠となっている。- 日清戦争中の1894年に大本営が広島市に設置され(広島大本営)、これを指揮するために明治天皇が移り、帝国議会(第7回帝国議会)も広島臨時仮議事堂で開催され、この期間広島が事実上、中央政府であった。

- その他

第二次世界大戦後の首都機能移転の議論については「首都機能移転」を参照

頓挫した遷都

日本

日本

怨霊に潰された都

奈良時代末にあたる延暦3年(784年)、桓武天皇の勅に従って平城京より遷都された長岡京は、全うに準備・造営された都であったが、政変に加えて氾濫や疫病等の変事までもが相次いだことにより、当時の世界観では重大な政治懸案の一つであった「怨霊」から逃れるため、より実務的には「祟りの原因は天皇に徳が無く天子の資格が無いことにある」との評価が民衆に広まって世の乱れる元となることを怖れて、わずか9年で廃都を余儀なくされ、平安京への遷都の運びとなった。9年という期間は十分に長いとも言えるが、政治的意図は頓挫しており、変事と悪霊への怖れによって挫折に追い込まれた都市計画の代表的一例である。もっとも、天武天皇系の政権を支えてきた貴族や寺院の勢力が集まる大和国から脱して未開同然の山城国に自らが属する天智天皇系の都を造るという意図は、長岡京が平安京に置き換わろうとも問題ではなく、易学的および政治的の意図から外れたとも言えないため、桓武天皇の志という意味では頓挫していない。

平城還都の詔

平安時代前期に当たる大同4年(810年)、時の為政者・嵯峨天皇は、藤原薬子らの介入によって平城宮に移った平城上皇と対立し、二所朝廷という憂いべき事態(最高国家権威が並立する政治情勢)に陥ったが、上皇が平城還都を勅令するに及んで、その動きをいち早く押さえ込んだ。これが薬子の変の始まりであり、「平安京より遷都すべからず」との桓武天皇の勅を破って平城京への還都を画策する勢力にとっては最後の抵抗となった。

受け容れられなかった都

- 平安時代末期に当たる治承4年(1180年)、日宋貿易に重きを置く平氏政権が権勢を振るうなか、内陸に位置して海運を活かせない平安京から瀬戸内海に開けた福原京への遷都が平清盛によって断行されたが、院政を敷いていた高倉上皇は平安京の放棄ばかりは頑なに認めようとせず、行幸の拒絶等をもって在京の貴族と共に抵抗した。そうこうしているうちに間もなくして源氏の挙兵(反乱)があると、これを鎮めることの重要性に鑑みて清盛自らが旧都に立ち戻る。時の安徳帝内裏は須磨離宮のある神戸市須磨区に、神戸市教育委員会調べで存在するものの、強引な断行を押し進めていた清盛が病死した事によって一年を迎えず平安京へ還都。半ば頓挫という結果に終わった。

大韓民国(韓国)

大韓民国(韓国)

ソウルは軍事境界線に近すぎるため、過去に何度か首都移転構想があったが、いずれも頓挫している。2000年代には盧武鉉大統領が忠清南道燕岐郡への移転を目指したものの、2004年10月21日に憲法裁判所が「憲法には首都に関する規定はないが、ソウルが600年以上にわたって首都であり、移転は改憲同様の手続きを要する」との見解を出したため、これを断念している。首都移転を当て込んだ不動産会社による土地買い占めも失敗に終わった。しかし2004年7月5日、忠清南道の燕岐郡と公州市に跨る地域に一部の行政機関のみ移転することが内定した。紆余曲折を経て、最終的にはいくつかの周辺自治体を集約して、ニュータウンである世宗特別自治市が2012年7月1日に発足した。また、1970年代には、朴正煕大統領が大田への首都移転を計画していた。

- 詳細は「世宗特別自治市」を参照

中華民国(現在の台湾)

中華民国(現在の台湾)

この節の加筆が望まれています。 |

脚注

^ 字義としての「都」は天子の宮城のある首府をあらわす。周代の行政上の区画では君主の宗廟のある場所を都(ト・ツ)といい、無い場所を邑(イウ)と呼んだ。「都」は寄せ合わせ残らず集める意。曹丕文「頃撰二遺文、一都爲二一集」。

- ^ abc広辞苑 第五版。

- ^ abcdefghijk大辞林 第三版。

- ^ abcde大辞泉。

- ^ abc 山形大学歴史・地理・人類学研究会編: “山形大学歴史・地理・人類学論集 第12号 抜刷 (PDF)”. (公式ウェブサイト). 山形大学 (2011年3月). 2012年12月19日閲覧。

- ^ abc上田正昭 (1997年). “都市の記憶と宗際のこだま - 会報62 (平成9年)”. (公式ウェブサイト). 京都仏教会. 2012年12月29日閲覧。

^ 同時期の場合は、早く遷都したほうを先に記載する。

関連項目

- 都の種類

京 / 都 / 首都 - 首都の一覧

- かつての首都の一覧

複都制 - 陪都

東京 / 西京 / 南京 / 北京

東都 / 西都 / 南都 / 北都

- 臨時首都

- 都と歴史

遷都 / 還都 / 奠都

- 古都

外部リンク

大石慎三郎 (1999年10月). “日本の遷都の系譜 - 『学習院大学 経済論集』 第28巻 (PDF)”. 学習院大学 経済論集(公式ウェブサイト). 学習院大学. 2012年12月19日閲覧。

戸沼幸市 (2010年7月23日). “21世紀の日本のかたち (31) 随想 ― 平城京遷都1300年 ― (PDF)”. (公式ウェブサイト). 一般財団法人 日本開発構想研究所. 2012年12月19日閲覧。

“大津市における歴史的事象について (PDF)”. (公式ウェブサイト). 国土交通省. 2012年12月19日閲覧。

- “首都機能移転を考える会 ホームページ”. (公式ウェブサイト). 首都機能移転を考える会. 2012年12月19日閲覧。

- “国会等の移転ホームページ”. (公式ウェブサイト). 国土交通省. 2012年12月19日閲覧。

奈良市 平城遷都千三百周年記念事業協会[リンク切れ]