肥後国

| 肥後国 | |

|---|---|

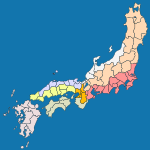

■-肥後国 ■-西海道 | |

| 別称 | 肥州(ひしゅう)[1] |

| 所属 | 西海道 |

| 相当領域 | 熊本県 |

| 諸元 | |

| 国力 | 大国 |

| 距離 | 遠国 |

郡・郷数 |

14郡99郷 |

| 国内主要施設 | |

| 肥後国府 | 1.(推定)熊本県熊本市南区 2.熊本県熊本市中央区 3.(推定)熊本県熊本市西区 |

| 肥後国分寺 | 熊本県熊本市 |

| 肥後国分尼寺 | 熊本県熊本市 |

| 一宮 | 阿蘇神社(熊本県阿蘇市) |

肥後国(ひごのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。西海道に属する。

目次

1 沿革

1.1 近世以降の沿革

2 国内の施設

2.1 国府

2.2 国分寺・国分尼寺

2.3 神社

2.4 安国寺利生塔

3 地域

3.1 郡

3.2 江戸時代の藩

4 人物

4.1 国司

4.1.1 肥後守

4.1.2 肥後介

4.2 守護

4.2.1 鎌倉幕府

4.2.2 室町幕府

4.3 戦国時代

4.3.1 戦国大名

4.3.2 豊臣政権の大名

4.4 武家官位としての肥後守

4.4.1 江戸時代以前

4.4.2 江戸時代

5 肥後国の合戦

6 脚注

7 参考文献

8 関連項目

沿革

元来は肥前国と合わせて火国(肥国、ひのくに)であった。「肥後国」として初めて文献に現れるのは持統天皇10年(696年)頃であり、7世紀中に肥国を分割して肥前国と肥後国が成立したと推定される。

近世以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(1,908村・851,099石7斗5升)。太字は当該郡内に藩庁が所在。幕府領は長崎奉行が管轄。下記のほか天草郡に寺社領が所在。

飽田郡(177村・72,420石余) - 熊本藩

託麻郡(59村・32,141石余) - 熊本藩

上益城郡(201村・98,284石余) - 熊本藩

下益城郡(191村・95,568石余) - 熊本藩

宇土郡(64村・35,794石余) - 熊本藩

八代郡(96村・62,985石余) - 幕府領、熊本藩

葦北郡(204村・21,023石余) - 熊本藩

玉名郡(257村・125,441石余) - 熊本藩

山本郡(62村・26,654石余) - 熊本藩

菊池郡(81村・29,572石余) - 熊本藩

合志郡(104村・51,839石余) - 熊本藩

山鹿郡(67村・36,150石余) - 熊本藩

阿蘇郡(214村・72,800石余) - 熊本藩

球磨郡(40村・64,760石余) - 人吉藩

天草郡(91村・25,661石余) - 幕府領

慶応4年

閏4月25日(1868年6月15日) - 幕府領が富岡県の管轄となる。

6月10日(1868年7月29日) - 富岡県の管轄区域が天草県の管轄となる。

8月29日(1868年10月14日) - 天草県の管轄区域が長崎府の管轄となる。

- 明治2年6月20日(1869年7月28日) - 長崎府の管轄区域が長崎県の管轄となる。

- 明治3年(1870年) - 長崎県の管轄区域のうち八代郡が熊本藩領となる。

- 明治4年

7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により、熊本県(第1次)、人吉県の管轄となる。

11月14日(1871年12月25日) - 第1次府県統合により、下益城郡・宇土郡・球磨郡・葦北郡・八代郡・天草郡が八代県の管轄となる。

- 明治6年(1873年)1月15日 - 全域が白川県の管轄となる。

- 明治8年(1875年)12月10日 - 熊本県(第2次)の管轄となる。

国内の施設

国府

国府所在地を記した文献は次の通り。

- 『和名抄』(平安時代中期成立)では「益城郡」[2]

- 『拾芥抄』(鎌倉時代中期から南北朝時代成立)では「益城郡」「飽田郡」(両方に府と記載)[3]

- 『節用集』(室町時代中期成立)では「飽田郡」[4]

国府は託麻郡、益城郡、飽田郡と変遷したとされる[5]。それぞれ託麻国府は熊本市国府(位置)、益城国府は未詳(諸説)、熊本市二本木の二本木遺跡と推定されている[5]。

国分寺・国分尼寺

国分寺七重塔心礎

- 肥後国分寺跡 (熊本市出水一丁目・神水本町、位置)

- 寺域は2町四方で、託麻国府に近接。法起寺式伽藍配置と推定される。法燈を伝承する医王山国分寺の本堂が講堂西南隅に当たる。講堂の北側には僧坊と小房子、南側には塔・回廊と南大門が検出されており、塔心礎は原位置から東方30m程の熊野神社境内に現存する。塔の東側にあったと推定される金堂は未調査。出土した瓦は北東約8kmの楳谷寺瓦窯跡(同市小山町)で焼かれたもので、その様式から平安時代末期まで存続していたことが分かる。文字瓦や墨書土器も出土した。

- 肥後国分尼寺跡(熊本市水前寺公園、位置)

水前寺公園南東にある陣山廃寺が国分尼寺跡と推定されている。南北170m、東西115mの規模で、講堂・金堂・中門・回廊・南門などの遺構が確認されている。瓦は国分寺と同笵である。廃絶は国分寺より早く、10世紀頃に焼亡したらしい。

神社

延喜式内社

- 『延喜式神名帳』には、次に示す大社1座1社・小社3座3社の計4座4社が記載されている(肥後国の式内社一覧参照)。大社1社は次に示すもので、名神大社である。

阿蘇郡 健磐竜命神社

- 比定社:阿蘇神社(阿蘇市一の宮町宮地)

総社・一宮以下

- 『中世諸国一宮制の基礎的研究』に基づく総社・一宮以下の一覧[6]。

- 総社:総社神社 (位置) - 北岡神社(熊本市春日)境内社。

- 一宮:阿蘇神社 (阿蘇市一の宮町宮地、位置)

- 二宮:甲佐神社 (上益城郡甲佐町上揚、位置) - 保延3年(1137年)までには阿蘇神社の末社化[7]。

- 三宮:藤崎八旛宮 (熊本市中央区井川淵町、位置) - 嘉禎4年(1238年)の文書に「当州第三之宗廟」[7]。

以上のほか、郡浦神社(宇城市三角町郡浦)が三宮を称する[8]。

安国寺利生塔

- 安国寺 - 熊本県熊本市横手。

- 安國寺 - 熊本県宇土市花園町佐野。

- 安国寺 - 熊本県菊池市豊永。

- 利生塔 - 如来寺(熊本県宇土市岩古曽町)内に設置。

地域

郡

- 玉名郡

- 山鹿郡

- 菊池郡

- 阿蘇郡

- 合志郡

- 山本郡

- 飽田郡

- 託麻郡

下益城郡…江戸時代に益城郡を分割

上益城郡…江戸時代に益城郡を分割- 宇土郡

- 八代郡

- 天草郡

- 葦北郡

- 球麻郡

江戸時代の藩

熊本藩(肥後藩)、加藤家(52万石)→細川家(54万石)

高瀬藩(熊本藩支藩、3.5万石)

宇土藩(熊本藩支藩、3万石)

人吉藩、相良家(2.2万石)

富岡藩(天草藩)、山崎家(4.2万石)→天領(4.2万石→2.1万石)→戸田家(2.1万石)→天領

人物

国司

この節の加筆が望まれています。 |

※日付=旧暦

肥後守

道君首名(712年(和銅5年) - 718年(養老2年))

高倉殿継(806年(大同元年)1月28日 - )従五位上

大枝永山(812年(弘仁3年)1月12日 -9月27日 )従五位上

紀咋麻呂(812年(弘仁3年)9月27日 - 813年(弘仁4年)2月21日)従五位上- 大枝永山(813年(弘仁4年)2月21日 - )従五位上

藤原村田(827年(天長4年)3月9日 - )従五位上

粟田飽田麻呂(834年(承和元年)頃)従五位下

藤原高総(836年(承和3年)以前)

大和吉直(846年(承和13年)1月13日 - 847年(承和14年)2月11日)従五位下

藤原正世(849年(嘉祥2年)1月13日 - 2月27日)従五位下

有雄王(849年(嘉祥2年)2月27日 - )従四位下

清原有雄(854年(斉衡元年)11月27日 - )従四位上 ※850年(嘉祥3年)に有雄王が清原真人姓を賜わり臣籍降下

高階峯緒(855年(斉衡2年)1月15日 - 855年(斉衡2年)8月23日)正五位下

藤原冬緒(855年(斉衡2年)8月23日 - 859年(貞観元年)12月21日)従五位上- (権守)紀有常(858年(天安2年)2月5日 - )従五位上

小野貞樹(860年(貞観2年)1月16日 - )従五位上

藤原真数(860年(貞観2年)11月27日 - 864年(貞観6年))従五位上

紀夏井(865年(貞観7年)1月27日 - 866年(貞観8年)9月22日)従五位上

在原安貞(866年(貞観8年)11月29日 - )従五位上- (権守)藤原山蔭(879年(元慶3年)8月17日 - 880年(元慶4年)1月)従四位上

藤原房雄(880年(元慶4年)5月13日 - )従五位上

源直(881年(元慶5年)2月15日 - 882年(元慶6年)2月15日)正四位下

藤原時長(885年(仁和元年)1月16日 - )従五位上- (権守)藤原有実(885年(仁和元年)2月20日 - 886年(仁和2年)1月16日)正四位下

- (権守)藤原門宗(886年(仁和2年)1月16日 - )従四位上

藤原是行(886年(仁和2年)6月19日 - )従五位上- (権守)平惟範(886年(寛平5年)3月15日 - )従四位下

- (権守)藤原忠平(890年(寛平9年)2月 - )正五位下

多治是則(909年(延喜9年)1月 - )

藤原行直(926年(延長4年)頃)

藤原時佐(943年(天慶6年)3月7日 - )- (権守)藤原佐忠(946年(天暦元年)頃)

清原元輔(986年(寛和2年) - 990年(正暦元年)6月)従五位上

源為親(990年(正暦元年)8月30日 - )

藤原保昌(1005年(寛弘2年))

大江忠孝(1010年(寛弘7年)頃)

藤原致光(1023年(治安3年) - 1027年(万寿4年)頃)正五位下

高階成章(1028年(長元元年) - )

藤原定任(長元・長暦頃?)

高階章行(1053年(永承3年)頃)

藤原義綱(延久頃)

源時綱(承暦頃)

中原師平(1091年(寛治5年))

藤原盛房(1092年(寛治6年) - )従五位下

高階基実(1097年(承徳元年) - )

藤原為宣(1102年(康和4年) - 1106年(嘉承元年))

藤原忠兼(永久頃)従五位下- 高階清泰

藤原公章(1127年(大治2年))

高階泰重(1128年(大治3年))

平清盛(1137年(保延3年) - )従四位上

清原信俊(1142年(康治元年))正五位下- 源国能(俊国)(1144年(天養元年) - 1154年(久寿元年))

- 平貞能

- 源頼成

- 源頼房

- 南朝国司(肥後守)

- 菊池武重

- 菊池武士

- 菊池武光

- 菊池武政

菊池武朝(南北朝統一後は肥後守護代)

肥後介

豊宗広人(809年(大同4年)1月23日 - 812年(弘仁3年)4月19日)従五位下

菅原清人(812年(弘仁3年)4月19日 - )従五位下

橘真直(842年(承和9年)頃)従五位下

菅原梶吉(843年(承和9年)8月11日 - )外従五位下

山池作(848年(嘉祥2年)1月13日 - 2月27日)外従五位下

高丘貞雄(848年(嘉祥2年)2月27日 - )外従五位下- (権介)県犬養氏河(853年(仁寿3年)8月8日 - )従五位下

橘仲宗(854年(斉衡元年)5月11日 - )従五位下

大原真室(855年(斉衡2年)1月15日 - )従五位下

藤原正峯(858年(天安元年)1月16日 - )従五位下- (権介)大原真室(859年(貞観元年)1月13日 - )従五位下

橘朝雄(864年(貞観6年)1月16日 - )従五位下

平住世(866年(貞観8年)1月13日 - )従五位下

橘子善(869年(貞観11年)1月13日 - )従五位下

藤原智泉(877年(元慶元年)頃)従五位下

大神良臣(886年(仁和2年)1月16日 - 2月21日)外従五位下

三善清行(891年(寛平3年)1月30日 - 893年(寛平5年)1月11日)従五位下

藤原令門(925年(延長3年)頃)- (権介)藤原遠美( - 978年(天元元年)秋)

- (権介)藤原頼兼(978年(天元元年)秋 - )正六位上

- 源家基

守護

鎌倉幕府

1253年(建長5年) - 1272年(文永9年) - 北条時章

- 1272年(文永9年) - 少弐資能

1276年(建治2年) - 1285年(弘安8年) - 安達泰盛

- 1285年(弘安8年) - 1292年(正応5年) - 北条氏

1310年(延慶3年) - ? - 北条政顕

1327年(嘉暦2年) - 1333年(元弘3年、正慶2年) - 北条高政

室町幕府

1335年(建武2年) - 大友氏泰

- 1335年(建武2年) - 1348年(南朝:正平3年、北朝:貞和4年) - 少弐頼尚

- 1348年(南朝:正平3年、北朝:貞和4年) - 1353年(南朝:正平8年、北朝:文和2年) - 一色直氏

1357年(南朝:正平12年、北朝:延文2年) - 1359年(南朝:正平14年、北朝:延文4年) - 菊池武光

- 1359年(南朝:正平14年、北朝:延文4年) - 1361年(南朝:正平16年、北朝:康安元年) - 大友氏時

- 1361年(南朝:正平16年、北朝:康安元年) - 阿蘇惟澄

1362年(南朝:正平17年、北朝:貞治元年) - 阿蘇惟村

1373年(南朝:文中2年、北朝:応安6年) - 1379年(南朝:天授5年、北朝:康暦元年) - 今川貞世

- 1379年(南朝:天授5年、北朝:康暦元年) - 阿蘇惟村

1380年(南朝:天授6年、北朝:康暦2年) - 1395年(応永2年) - 今川貞世

1404年(応永11年) - 阿蘇惟村- - ? - 1431年(永享3年) - 菊池兼朝

1431年(永享3年) - 1446年(文安3年) - 菊池持朝

- 1446年(文安3年) - 1466年(文正元年) - 菊池為邦

- 1466年(文正元年) - 1493年(明応2年) - 菊池重朝

- 1493年(明応2年) - 1504年(永正元年) - 菊池能運

- 1504年(永正元年) - 1505年(永正2年) - 菊池政隆

- 1505年(永正2年) - 1511年(永正7年) - 菊池武経

- 1511年(永正7年) - ? - 菊池武包

- ? - 1515年(永正11年) - 大友義長

- 1515年(永正11年) - 1550年(天文19年) - 大友義鑑

- 1550年(天文19年) - 1576年(天正4年)- 大友義鎮

戦国時代

戦国大名

菊池氏:肥後国守護。1504年、22代菊池能運が没すると、急速に没落

阿蘇氏:阿蘇神社大宮司家で鎌倉以来の名門だが、1585年島津氏に降伏

相良氏:最盛期には球磨・八代・葦北を領するが、1581年島津氏に降伏。後に豊臣政権の小大名として復活

豊臣政権の大名

佐々成政:肥後一国、1587年 - 1588年(肥後国人一揆の鎮圧に失敗し、改易・死罪)

加藤清正:肥後北半国19万5千石(熊本城)、1588年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、肥後一国52万石の熊本藩に)

小西行長:肥後南半国20万石(宇土城)、1588年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、改易・死罪)

相良頼房:人吉2万石、1587年 - 1600年(関ヶ原の戦い後も本領安堵、人吉藩に)

武家官位としての肥後守

江戸時代以前

菊池氏

- 17代菊池武朝の時に南北朝が統一され国司ではなくなったが(その後菊池氏は守護に転じる)、24代菊池武包まで代々の当主は肥後守を名乗った。

笠井満秀(? - 1575年(天正3年)5月21日)長篠設楽原合戦の武田方敗走時に討死- 朝比奈元智

- 木下家定

- 戸川秀安

- 野村直隆

江戸時代

- 肥後熊本藩主

加藤清正 (慶長10年(1605年)、従五位上・侍従兼肥後守)、熊本藩加藤家初代藩主

加藤忠広、熊本藩加藤家第2代藩主

細川光尚、熊本藩細川家2第代藩主

陸奥会津藩松平家

保科正之:初代藩主

松平正容:第3代藩主

松平容貞:第4代藩主

松平容頌:第5代藩主

松平容住:第6代藩主

松平容衆:第7代藩主

松平容敬:第8代藩主

松平容保:第9代藩主

播磨山崎藩本多家

本多忠英:初代藩主

本多忠方:第2代藩主

本多忠辰:第3代藩主

本多忠可:第5代藩主

本多忠敬:第7代藩主

本多忠鄰:第8代藩主

- その他

戸川達安:備中庭瀬藩初代藩主

石川康勝:信濃奥仁科藩主

大関増裕:下野黒羽藩第15代藩主- 岩瀬忠震

肥後国の合戦

893年 - : 寛平の韓寇

1581年 : 響野原の戦い

1584年 : 阿蘇合戦

1587年 : 肥後国人一揆

1637年 - 1638年 : 島原・天草の乱

脚注

^ 別称「肥州」は、肥前国とあわせて、または単独での呼称。

^ 『和名類聚抄 20巻』(国立国会図書館デジタルコレクション)29コマ参照。

^ 『拾芥抄 3巻』(国立国会図書館デジタルコレクション)59コマ参照。

^ 『節用集 易林本』(国立国会図書館デジタルコレクション)144コマ。

- ^ ab中世諸国一宮制 & 2000年, p. 621.

^ 『中世諸国一宮制の基礎的研究』(岩田書院、2000年)pp. 618-621。

- ^ ab中世諸国一宮制 & 2000年, p. 620.

^ 三角町史編纂委員会編纂 『三角町史』 三角町役場、1987年。

参考文献

- 『中世諸国一宮制の基礎的研究』 中世諸国一宮制研究会編、岩田書院、2000年。ISBN 978-4872941708。

角川日本地名大辞典 43 熊本県- 旧高旧領取調帳データベース

関連項目

- 令制国一覧

- 肥州

- 多氏

- 肥後もっこす

肥後守(ナイフ)- 肥後ずいき

- あんたがたどこさ

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||