武蔵国

| 武蔵国 | |

|---|---|

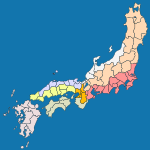

■-武蔵国 ■-東海道 | |

| 別称 | 武州(ぶしゅう) |

| 所属 | 東山道のち東海道 |

| 相当領域 | 東京都(島嶼部を除く)、埼玉県、神奈川県の一部 |

| 諸元 | |

| 国力 | 大国 |

| 距離 | 遠国 |

郡・郷数 |

21郡119郷 |

| 国内主要施設 | |

| 武蔵国府 | 東京都府中市(武蔵国府跡) |

| 武蔵国分寺 | 東京都国分寺市(武蔵国分寺跡) |

| 武蔵国分尼寺 | 東京都国分寺市(国分寺跡に包括) |

| 一宮 | 小野神社(東京都多摩市) 氷川神社(埼玉県さいたま市) |

武蔵国古地図 右下が北

武蔵国(むさしのくに、旧字体: 武藏國)は、かつて日本の地方行政区分であった令制国の一つ。東山道のち東海道に属する。

目次

1 「武蔵」の国名

2 現在の行政区分での領域

3 沿革

3.1 古代

3.2 中世

3.3 近世

3.4 近代

3.5 近代の沿革

4 国内の施設

4.1 国府

4.2 国分寺・国分尼寺

4.3 神社

4.4 安国寺利生塔

4.5 主要な港

4.6 牧

5 地域

5.1 郡

5.2 江戸時代の藩

5.3 領

5.4 人口

6 人物

6.1 国司

6.2 守護

6.2.1 鎌倉幕府

6.2.2 室町幕府

7 脚注

7.1 注釈

7.2 出典

8 関連項目

9 外部リンク

「武蔵」の国名

「武蔵」の名の起源は諸説唱えられているものの、いずれの説も根拠となる資料に欠き定説となるには至っていない。

本居宣長は『古事記伝』の中で「武蔵国は駿河・相模と共に佐斯国(さし-)と呼ばれ、後に佐斯上(さしがみ)下佐斯(しもざし)に分かれ、これが転訛し相模・武蔵となった」とし、賀茂真淵は『倭訓栞』に「身狭(むさ)国があり、のち身狭上(むさがみ)・身狭下(むさしも)に分かれて相模、武蔵となった」と唱えている。さらに近藤芳樹『陸路廼記』など「総国(ふさ-)の一部が分割され総上(ふさがみ)・総下(ふさしも)となり、それぞれ相模・武蔵となった」とする説もある。これらの説は武蔵国とのちの東海道の諸国の関わりを説く。なお考古学の成果によれば、武蔵国はのちに毛野国(群馬県・栃木県。のちの東山道の一部。)地域と一体となり、その後7世紀にヤマト王権が総国からこの地域を勢力下においたという。

表記については、飛鳥京・藤原宮木簡に「无耶志国(むざし-)」と見え、7世紀頃までの武蔵は「无射志」(むざし)や「牟射志」(むざし)と表記されていた記録も見つかっている[1]。他にも「牟佐志[2](むさし)」、「無邪志[3](むざし)」といった表記があるが、いずれも訓に字を当てたものと考えられている。

現在の行政区分での領域

埼玉県

- 旧中葛飾郡を除く全域[注 1]

- 旧中葛飾郡を除く全域[注 1]

東京都

特別区(23区)[注 2]

- 多摩地域

神奈川県

- 川崎市

横浜市

- 大部分(横浜市のうち一部は相模国の鎌倉郡に属していた[4][5][6][注 3]。「相模国#現在の行政区分での領域」も参照)。

沿革

葛飾北斎『富嶽三十六景』より「武州玉川(多摩川)」 1831年頃の名所絵(六郷のわたし)

古代

もとは无邪志国造(牟邪志、无謝志とも)と胸刺国造と知々夫国造という3つの国造が存在したが、6世紀の埼玉県行田市を本拠地とする武蔵国造の乱の後、これらの国造の領域を合し7世紀に成立したとされる。大化元年(645年)に難波宮で大化の改新が行われ穂積昨などが東国国司に任じられ(武蔵国司も参照)、また持統天皇4年(690年)、朝廷は新羅からの亡命者で帰化した韓奈末許満ら12名を武蔵国に移した。大宝3年(703年)には、引田祖父が武蔵国守に任じられた。慶雲5年(708年)には、秩父郡で和銅(精錬の必要の無い自然銅)が発見されたため、朝廷は慶事としてこの年を「和銅」と改元した。国府は、武蔵国造の乱で献上された多氷屯倉内の現在の東京都府中市に和銅3年(710年)頃に置かれた。これは、比較的早くから屯倉が設置され[7]古来交通に産業に重要な役割を受持った玉川中流域に面する[8]点でも選ばれた地である。

当初は、武蔵国は歴史的関係が深かった毛野国と同じ東山道に属し、国府へ繋がる東山道武蔵路が設けられた。水上交通が主で、陸路が未整備だったため、その中でも交通が発達し大国であった毛野国を経由する東山道に属する府中を通る「東山道武蔵路」が設けられた[9]。その後、武蔵国は相模国及び東京湾を経由する往来が活発となり、宝亀2年(771年)10月27日に東海道に移管され、相模国・武蔵国・下総国を結ぶ陸路も整備された。神護景雲2年に全国から善行の者が選ばれ終身の税を免ぜられたが同様に宝亀3年に入間郡の人で矢田部黒麻呂が孝養を理由に終身の田租を免ぜられている。

平安時代の延長5年(927年)に完成した延喜式によると、官営による4つの勅旨牧が置かれた。これらは朝廷に毎年50頭の良馬を納めていた。その後も勅旨牧は増設された。中央から軍事貴族が派遣され、在庁官人が実務を担った。必ずしも平穏ではなく、天慶2年(939年)の源経基と武蔵武芝の争いは承平天慶の乱の遠因となったともいわれる。

中世

その後、牧の管理者の中から秩父氏が起こり、小野姓横山党横山氏など武蔵七党と言われる同族的な武士団も生まれ割拠した。彼らは鎌倉幕府成立に貢献し、幕府を支えた。武蔵国府(東京都府中市)は重要な拠点として存在し、鎌倉街道が敷設された。東京都内は現在も主要道として存在し、神奈川側は旧道として存在。反面、鎌倉に政権が置かれると、地元の有力勢力は排除され、南関東(現神奈川県・千葉県中南部・東京都)は政権のお膝元(関東御分国)として再編されていった。周辺の国々では上総氏や三浦氏(和田氏)など有力在庁官人が滅亡した。武蔵国でも比企氏、畠山氏が滅ぼされた。秩父氏の力は衰え、北条氏得宗が実権を握った。

この情況は、室町、戦国期になっても変わらなかった。室町時代、鎌倉には鎌倉府が置かれた。河越氏は武蔵平一揆の乱で力を失い、武蔵国の実権は関東管領上杉氏が握った。武蔵国の中小武士団は武州南一揆や北一揆を結成した。

その後関東では室町幕府と鎌倉府の対立、鎌倉府と関東管領の対立、扇谷上杉家と山内上杉家の対立、両上杉家と家宰(太田道灌や長尾景春)の対立が続いた。上杉禅秀の乱、永享の乱、享徳の乱、長尾景春の乱、長享の乱などの戦乱が起きた。伝統的な豪族層が支配する北関東から武蔵国の国府である東京都府中市を通って鎌倉に抜ける鎌倉街道はしばしば戦場になった。府中市の分倍河原の合戦等多くの歴史碑と文献が残っている。武蔵国は六浦や品川湊などの湊を抱え、西国や内陸部に広がる「内海」での交易を活発に行っていた。

戦国時代後期から後北条氏が大きな勢力を振るうようになった。1546年(天文15年)、河越城の戦いに勝利し覇権を確立した。その後拠点城として山城を、江戸城や河越城、岩付城、鉢形城、滝山城(後の八王子城)、小机城などに軍事拠点が置かれた。1590年(天正18年)、豊臣秀吉による小田原征伐で後北条氏が滅亡。以後徳川家康が関東に移り、山城では無く天守閣付きの居城を築城した。

近世

江戸幕府開府以後は徳川政権のお膝元となり、日本政治の中心地となった。また「武蔵三藩」と呼ばれる川越藩、忍藩、岩槻藩が置かれ江戸の防衛として重臣が配された。1594年(文禄3年)に利根川東遷事業が始まった。近世初期(1683年(貞享3年)また一説によれば寛永年間(1622年-1643年)に、下総国葛飾郡からその一部、すなわち隅田川から利根川(現在の江戸川下流)までの地域をあわせ、武蔵国の葛飾郡とした。東京低地の開発が始まった。1653年(承応2年)には玉川上水が完成し、武蔵野台地の開拓が進んだ。

1853年(嘉永6年)、黒船来航によって江戸をはじめ、武蔵国沿岸は脅威に晒された。幕府や韮山代官所は危機感を強め、品川沖にお台場を建設し、多摩郡などで農兵隊を編成した。八王子千人同心が動員され、近藤勇などが新撰組の中核を担った。1854年(嘉永7年)、武蔵国神奈川の横浜村で日米和親条約が締結された。

近代

明治維新とそれに続く東京奠都によって首都機能が山城国の平安京(京都)から、武蔵国の東京(旧江戸)に遷された。

徳川家の重要地で在った事から、明治維新時の廃藩置県では行政区域が細分化され、首都であった国府の東京都府中市は何度か配置県替え、分割に遭ったが、最終的には江戸と共に東京都を構成し、武蔵国は大きく分けて東京都、埼玉県及び神奈川県(川崎市と横浜市の大部分)に分割された。

近代の沿革

細かい管轄区域の変更は各郡の項目を参照。

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(3,031村・1,270,550石2斗5升)。太字は当該郡内に藩庁が所在。国名のあるものは飛地領。他に吉井藩領が存在したが、記載が岩鼻県への統合後の状況となっているため詳細は不明。

豊島郡(160村・48,733石余) - 幕府領、旗本領、伊賀者給知、明屋敷番伊賀者給知、鉄砲玉薬組同心給知、鉄砲玉薬組恩給知

荏原郡(105村・33,607石余) - 幕府領、旗本領、近江彦根藩

足立郡(397村・145,869石余) - 幕府領、旗本領、忍藩、岩槻藩

葛飾郡(290村・123,633石余) - 幕府領、旗本領、一橋徳川家領、岩槻藩

多摩郡(388村・139,468石2斗5升) - 幕府領、旗本領、鉄砲玉薬組同心給知、伊賀者給知、岩槻藩、出羽長瀞藩、上野前橋藩、三河西端藩、近江彦根藩

久良岐郡(55村・17,226石余) - 幕府領、旗本領、金沢藩

橘樹郡(134村・55,610石余) - 幕府領、旗本領

都筑郡(78村・28,579石余) - 幕府領、旗本領

埼玉郡(438村・274,873石余) - 幕府領、旗本領、一橋徳川家領、忍藩、岩槻藩、金沢藩、陸奥泉藩、出羽長瀞藩、上野前橋藩、下野足利藩、常陸下妻藩、下総古河藩、下総佐倉藩、上総久留里藩

比企郡(144村・58,581石余) - 幕府領、旗本領、川越藩、上野前橋藩、上総久留里藩

高麗郡(132村・27,543石余) - 幕府領、旗本領、一橋徳川家領、岩槻藩、上野前橋藩、下総古河藩、下総佐倉藩、上総久留里藩

男衾郡(33村・9,249石余) - 幕府領、旗本領、忍藩

入間郡(252村・100,128石2斗5升) - 幕府領、旗本領、川越藩、上野前橋藩、下総古河藩、下総佐倉藩、上総久留里藩

榛沢郡(73村・31,293石余) - 幕府領、旗本領、岡部藩、忍藩、川越藩、上野前橋藩、上総久留里藩

児玉郡(60村・27,543石余) - 幕府領、旗本領、上野前橋藩、上総久留里藩

秩父郡(86村・31,399石余) - 幕府領、旗本領、忍藩、川越藩、上野前橋藩、因幡鳥取藩

那珂郡(11村・6,943石余) - 幕府領、旗本領、上野前橋藩

横見郡(46村・20,113石余) - 幕府領、旗本領、下総古河藩、下総佐倉藩

大里郡(40村・24,359石余) - 幕府領、旗本領、忍藩、上野前橋藩、常陸下妻藩、下総古河藩

賀美郡(27村・12,666石余) - 幕府領、旗本領、上総久留里藩

新座郡(25村・14,219石余) - 幕府領、旗本領、上野高崎藩、出羽長瀞藩

幡羅郡(57村・38,908石余) - 幕府領、旗本領、忍藩、岩槻藩、上総久留里藩

慶応4年

3月19日(1868年4月11日) - 神奈川奉行が新政府軍に接収されて横浜裁判所となり、金沢藩領を除く久良岐郡・都筑郡・橘樹郡全域を管轄。ただし、旧韮山代官所、松村支配所管轄地域の一部事務は引き続き両支配所が扱った。

4月3日(1868年4月25日) – 岡部藩が藩庁を移転して三河半原藩となる。

4月20日(1868年5月12日) - 横浜裁判所が神奈川裁判所に改称。内務は管下の戸部裁判所が担当した。

5月12日(1868年7月1日) - 江戸府を設置。朱引内を管轄。

6月17日(1868年8月5日)

関東在方掛の岩鼻陣屋に岩鼻県を設置。男衾郡、幡羅郡、榛沢郡、那珂郡、児玉郡、賀美郡、秩父郡および高麗郡、横見郡、埼玉郡の一部の幕府領・旗本領を管轄。- 神奈川裁判所が神奈川府に改称。

6月19日(1868年8月7日) - 忍藩士の山田政則が武蔵知県事に就任。大里郡および足立郡、横見郡、豊島郡の各一部の幕府領・旗本領を管轄(後の大宮県)。

6月29日(1868年8月17日) - 韮山代官所に韮山県を設置。比企郡および入間郡、高麗郡、久良岐郡、多摩郡の各一部の幕府領・旗本領を管轄。久良岐郡では一部事務のみ引き継ぐ。

7月10日(1868年8月27日) - 旧幕府代官の松村長為、桑山効がそれぞれ武蔵知県事に就任。松村が新座郡および入間郡、高麗郡、久良岐郡、都筑郡、多摩郡、橘樹郡、荏原郡、豊島郡の各一部(後の品川県)、桑山が足立郡、豊島郡、葛飾郡の各一部(後の小菅県)の幕府領・旗本領を管轄。久良岐郡・都筑郡・橘樹郡では一部事務のみ引き継ぐ。

7月17日(1868年9月3日) - 「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書」により、江戸府が東京府(第1次)に改称。

8月8日(1868年9月23日) - 武蔵知県事・松村長為が古賀定雄(一平)に交代。

- 明治元年

9月21日(1868年11月5日) - 神奈川府が神奈川県に改称。

11月5日(1868年12月18日) - 葛飾郡・足立郡・豊島郡・多摩郡・荏原郡のうち、町地とその周辺が東京府(第1次)に編入。

12月23日(1869年2月4日) - 武蔵知県事・桑山効が河瀬秀治に交代。

- 明治2年

1月10日(1869年2月20日) - 武蔵知県事・山田政則が宮原忠英に交代。

1月13日(1869年2月23日) - 河瀬知県事の管轄区域に小菅県を設置(太政官達第36)。

2月9日(1869年3月21日) - 宮原、古賀各知県事の管轄区域にそれぞれ大宮県、品川県を設置(太政官布告第142)。

2月9日(1869年3月21日) - 久良岐郡・都筑郡・橘樹郡での武蔵知県事の一部事務を品川県が引き継ぐ。- 4月 - 品川県のうち入間郡・高麗郡および比企郡の一部、大宮県のうち比企郡を韮山県に移管。

6月23日(1869年7月31日) - 金沢藩が任知藩事にともない六浦藩に改称。

9月29日(1869年11月2日) - 大宮県が県庁の移転により浦和県に改称。

11月1日(1869年12月3日) - 出羽長瀞藩が藩庁を移転して上総大網藩となる。

12月26日(1870年1月27日) - 廃藩となった吉井藩の領地(上総国の飛地を除く)を岩鼻県に編入。

- 明治4年

2月17日(1871年4月6日) - 上総大網藩が藩庁を移転して常陸龍崎藩となる。

7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により、藩領が川越県、岩槻県、忍県、六浦県および泉県、前橋県、高崎県、足利県、下妻県、龍崎県、久留里県、古河県、佐倉県、半原県、西端県、彦根県、鳥取県の飛地となる。

10月28日(1871年12月10日) - 第1次府県統合により、岩鼻県・前橋県・高崎県が群馬県(第1期)に統合。

11月14日(1871年12月25日)

- 第1次府県統合により、国内は以下の各県の管轄となる。また、彦根県の国内の管轄地域の東京府への移管が太政官布告で命じられる。

東京府(第2次) - 町地とその周辺(後の東京市・東京15区)、豊島郡、荏原郡および足立郡、葛飾郡、多摩郡の各一部(おおよそ後の南足立郡、南葛飾郡、東多摩郡)。

埼玉県 - 埼玉郡および足立郡、葛飾郡の各一部(後の北足立郡、北葛飾郡)。

入間県 - 賀美郡、児玉郡、那珂郡、幡羅郡、榛沢郡、大里郡、男衾郡、秩父郡、比企郡、横見郡、入間郡、高麗郡、新座郡および多摩郡の一部(おおよそ後の北多摩郡、西多摩郡、南多摩郡)。

神奈川県 - 久良岐郡、都筑郡、橘樹郡。ほかに相模国の三浦郡と鎌倉郡も。

- 第1次府県統合により、国内は以下の各県の管轄となる。また、彦根県の国内の管轄地域の東京府への移管が太政官布告で命じられる。

11月22日(1872年1月2日) - 彦根県が長浜県に統合。- 11月23日(1872年1月3日) - 多摩郡全域は神奈川県が占めることと変更。

- 12月5日(同年1月14日) - 旧品川県から東京府への行政移管(多摩郡分を含む)。

- 12月17日(同年1月26日) - 旧浦和県から東京府への行政移管。

- 明治5年

1月24日(1872年3月3日) - 長浜県から飛地を東京府へ編入(多摩郡分を含む)。- 2月8日(同年3月16日) - 旧小菅県から東京府への行政移管。

- 5月22日(同年6月27日) - 東京府から多摩郡を神奈川県に移管。

- 8月19日(9月21日) - 多摩郡のうち現在の中野区の区域が神奈川県から東京府の管轄に戻る。

- 9月10日(10月12日) - 多摩郡のうち現在の杉並区の区域が神奈川県から東京府の管轄に戻る。

- 明治6年(1873年)6月15日 - 入間県が群馬県(第1期)と合併して熊谷県となる。

- 明治9年(1876年)8月21日 - 第2次府県統合により、熊谷県が武蔵国の管轄地域を埼玉県に合併して群馬県(第2期)に改称。埼玉県が現在の区域となる。

- 明治26年(1893年)4月1日 - 神奈川県のうち旧多摩郡の一部(南多摩郡・北多摩郡・西多摩郡)が東京府に移管。神奈川県が現在の区域に、東京府が現在の東京都の区域となる。

昭和18年(1943年)7月1日 - 東京都制施行(東京府廃止)。

国内の施設

国府

武蔵国府跡(武蔵国衙跡地区)

全国で最も国府域の実態が明らかになっている[10]。

本格的に考古学の発掘手法を導入したうえ、恒久的な発掘調査体制をそなえ、今日の市街地と重複する遺跡を絶え間なく建築物開発前発掘調査を蓄えている。これら網羅的な調査は全国にも例がなく、武蔵国府の情報は、古代国府研究で大切な位置を占めている[11]。[注 4]。1750カ所を超える発掘調査により[12]4000棟を超える竪穴建物が発見されている[13]。国府城は下総国府や上野国府と異なり国分寺を取り囲んでいなかった[14]。国府関連遺跡は、東西約6.5㎞、南北約1.8㎞の範囲に及んでいる[15]。

武蔵国府跡 (東京都府中市、位置)

国府は奈良時代から平安時代には多磨郡に置かれた。現在の東京都府中市に位置し、関連施設が発掘されている。国府中心部や国分寺の建築には多量の瓦などが必要とされるが、東山道武蔵路の南延長線上(現在の稲城市川崎街道)にある「瓦谷戸釜跡」で焼かれていた[16]と推定されている。- 蝦夷征伐では多量の武器・武具が生産されたが、それを担ったのは各国の国府に設けられた官営工房(国衙工房)であり、武蔵国でも国府集落の北西周辺一帯に小規模で散在する工房群で作られたと考えられている。武器・武具の生産は、特に8世紀後半以降に一層強化された。[17]

- 国衙

- 国衙跡は府中市宮町二丁目5-3において発見された[18][19]。大國魂神社の東隣に位置し、建物が2棟確認されている。遺構は史跡に指定され、2008年(平成20年)4月に正殿跡や掘立柱が公開されている。南北約300メートル・東西約200m区画と判明した[20][21]。建設時代は8世紀前葉[21]。国衙跡近くには「多磨寺」と記された文字瓦も出土しており、郡名を冠した多磨寺の存在は確実である[21]。

- 国庁

- 国庁は武蔵国の総社である大國魂神社の東隣住宅地から、府中駅南側の商業地部分に存在したと考えられている(武蔵国府関連遺跡)[22]。2009年(平成21年)にこの周辺は「武蔵国府跡」として国の史跡に指定された。東西・南北約100m区画が推定されている[20]。

- 国府津

府中市の武蔵国府と品川区の品川湊の間には多摩川による水運と品川道による陸路があり、また調布市の古代品川道遺跡では中世の工房跡が発見されている。さらに武蔵国総社大祭の神事「品川海上禊祓式」が品川で行われている事などから国府津(外港)は品川湊であったと推定されているが[23]、定かではない。

国分寺・国分尼寺

武蔵国分寺跡 (東京都国分寺市西元町・東元町、位置)

- 現在の国分寺市西元町1-4丁目に存在した。都と国府を繋ぐ古代官道「東山道武蔵路」東側の広大な土地に大規模な遺跡が確認され、国の史跡に指定されている。その法燈を継承する寺院として跡地北方に医王山最勝院国分寺(本尊:薬師如来、位置)がある。

- 武蔵国分尼寺 (東京都国分寺市西元町4丁目、位置)

- 現在の国分寺市西元町4丁目の西院(尼寺)地区に存在した。古代官道「東山道武蔵路」の西側、国分寺の向かい側に位置する。国分尼寺跡は「武蔵国分寺跡」の一部として国の史跡に指定され、2003年に初の国分寺市立歴史公園として開園している。

神社

延喜式内社

- 『延喜式神名帳』には、大社2座2社・小社42座41社の計44座43社が記載されている(「武蔵国の式内社一覧」参照)。大社2社は以下に示すもので、いずれも名神大社である。

足立郡 氷川神社

- 比定社:氷川神社(埼玉県さいたま市大宮区高鼻町)

児玉郡 金佐奈神社

- 比定社:金鑚神社(埼玉県児玉郡神川町二ノ宮)

総社・一宮以下

- 『中世諸国一宮制の基礎的研究』に基づく一宮以下の一覧[24]。

- 総社:大國魂神社(東京都府中市宮町、位置) - 別名「六所宮」と称し、武蔵国内の一宮から六宮までの祭神を「武州六社明神」として祀る。

- 一宮:次の2社の説がある。

小野神社(東京都多摩市一ノ宮、位置)

氷川神社(埼玉県さいたま市大宮区高鼻町、位置)

- 二宮:二宮神社(東京都あきる野市二宮、位置) - 武州六社のうち唯一、式内社ではない。

- 三宮:氷川神社

- 四宮:秩父神社(埼玉県秩父市番場町、位置)

- 五宮:金鑚神社(埼玉県児玉郡神川町二ノ宮、位置) - 二宮ともいうが中世史料はない[25]。

- 六宮:杉山神社 - 論社は多数。大國魂神社は神奈川県横浜市緑区西八朔町の杉山神社(位置)を指定。

一宮・三宮に関する議論

一宮以下については諸説ある。『神道集』以外の文献は以下の通り。

- 『吾妻鏡』(鎌倉時代) - 「多磨郡吉富に一宮」の記述。

- 『大日本国一宮記』(室町時代) - 一宮として氷川神社。

- 『武乾記』(江戸時代) - 二宮として金鑚神社[26]。

これらを基に、室町時代以降に氷川神社が小野神社に替わって一宮の地位を確立したのではないかとする説や[27]、『延喜式神名帳』に「氷川神社:名神大社、小野神社:小社」とあることから、平安中期から氷川神社が上位にあるとする説がある。しかし現在のところ、氷川神社を一宮とする史料は中世までの間では見つかっていない。

総社の大國魂神社(六所宮)では、『神道集』(南北朝時代)に記載される「武州六大明神」を基にして、

- 一宮:小野神社、二宮:二宮神社、三宮:氷川神社、四宮:秩父神社、五宮:金鑽神社、六宮:杉山神社

を公式としている。

安国寺利生塔

- 安国寺 - 龍門山等持院高安寺(東京都府中市片町、本尊:釈迦如来)と大龍山東光院安国寺(埼玉県越谷市大泊、本尊:阿弥陀如来)が法燈を継承

- 利生塔 - 未詳

主要な港

|

|

|

牧

- 飛鳥時代

|

|

- 平安時代

|

|

|

地域

郡

武蔵国には21郡(後に22郡)が置かれた。陸奥国の40郡に次いで多い。

多摩郡(多麻郡や多磨郡とも。たまぐん)

荏原郡(えばらぐん)- 豊嶋郡

- 足立郡

葛飾郡(葛西郡)-近世に下総国から編入- 新羅郡(新座郡・新倉郡)

- 児玉郡

- 秩父郡

- 大里郡

- 入間郡

賀美郡(加美郡とも)- 横見郡

- 埼玉郡

- 高麗郡

- 比企郡

- 男衾郡

- 幡羅郡

- 榛沢郡

- 那珂郡

久良岐郡(くらきぐん、または「久良郡」)

都筑郡(つづきぐん)

橘樹郡(たちばなぐん)

江戸時代の藩

- 深谷藩

- 岡部藩

- 本庄藩

- 八幡山藩

- 東方藩

- 忍藩

騎西藩(私市藩)- 武蔵松山藩

- 野本藩

- 高坂藩

- 久喜藩

- 石戸藩

- 小室藩

- 原市藩

- 岩槻藩

- 一宮藩

- 川越藩

- 鳩ヶ谷藩

- 喜多見藩

六浦藩(武州金沢藩)

赤沼藩(赤松藩)

領

江戸時代後期の文化・文政期に幕府湯島聖堂地理局による事業として編纂された地誌である『新編武蔵風土記稿』(1830年〈文政13年〉完成)では、当国内の各村を郡ごとに、さらに領という区画に分けて記載している。それらの領のうちの多くは複数の郡にまたがった広がりを持ち、郡とは別個に設けられた区画であると考えられる。

「領」という区画の成立過程や役割について新編武蔵風土記稿は特に記述しておらず、また、江戸時代を通じて実際の支配や行政の単位として用いられたこともないが、当国内の地域区分単位としては用いられていたようであり、川崎市の二ヶ領用水(稲毛領と川崎領にまたがる)のような用例がある。また、埼玉県の旧北足立郡域では、「指扇領辻」(さいたま市西区)・「南部領辻」(さいたま市緑区)、「指扇領別所」(さいたま市西区)、「平方領領家」(さいたま市西区、上尾市)、「安行領在家」(川口市)、「安行領根岸」(川口市)などのように同一郡内の村の同名回避のために領名を冠称したことに由来すると見られる町名が現在も用いられている。

以下、新編武蔵風土記稿に見られる領名を列挙し、各領に所属する町村数を郡ごとに記載する(町村数は新編武蔵風土記稿中、各郡の「郡図総説」による。また、領名・郡名の表記も新編武蔵風土記稿による)。

- 府中領 - 多磨郡 44

- 柚木領 - 多磨郡 24

- 日野領 - 多磨郡 20

- 由井領 - 多磨郡 56

- 小宮領 - 多磨郡 59

- 三田領 - 多磨郡 55

- 拝島領 - 多磨郡 16

- 山口領 - 多磨郡 23、入間郡 41

- 野方領 - 多磨郡 54、豊嶋郡 40、新座郡 34

- 麻布領 - 豊嶋郡 16、荏原郡 5

- 貝塚領 - 豊嶋郡 1

- 峽田領(はけた-) - 豊嶋郡 36

- 岩淵領 - 豊嶋郡 19

- 戸田領 - 豊嶋郡 4、足立郡 11

- 淵江領 - 豊嶋郡 2、足立郡 38

- 谷古田領 - 足立郡 31

- 赤山領 - 足立郡 24

- 舎人領 - 足立郡 10

- 平柳領 - 足立郡 15

- 浦和領 - 足立郡 13

- 木崎領 - 足立郡 17

- 安行領 - 足立郡 4

- 三沼領(見沼領) - 足立郡 16

南部領 - 足立郡 38- 上尾領 - 足立郡 6

- 大谷領 - 足立郡 26

- 鴻巣領 - 足立郡 30

- 忍領 - 足立郡 19、埼玉郡 64、大里郡 13、男衾郡 1、幡羅郡 32、榛沢郡 2

- 石戸領 - 足立郡 21

- 平方領 - 足立郡 5

- 差扇領 - 足立郡 18

- 吉野領 - 足立郡 7

- 大宮領 - 足立郡 15

- 植田ヶ谷領 - 足立郡 25

- 与野領 - 足立郡 23

- 笹目領 - 足立郡 9

- 西葛西領 - 葛飾郡 69

- 北半の「本田筋」と南半の「新田筋」に分けられる。

- 東葛西領 - 葛飾郡 52

- 北半の「上の割」と南半の「下の割」に分けられる。

- 二郷半領 - 葛飾郡 81

- 西半の「本田方」と東半の「新田方」に分けられる。

- 松伏領 - 葛飾郡 18

- 幸手領 - 葛飾郡 54

- 島中河辺領(しまちゅうかわべ-) - 葛飾郡 18

- 六郷領 - 荏原郡 34

- 馬込領 - 荏原郡 13

- 世田ヶ谷領 - 荏原郡 30、多磨郡 29

- 品川領 - 荏原郡 13

- 稲毛領 - 橘樹郡 57

- 神奈川領 - 橘樹郡 40、都筑郡 35

- 小机領 - 橘樹郡 7、都筑郡 25

- 川崎領 - 橘樹郡 26

- 金沢領 - 久良岐郡 18

- 本牧領 - 久良岐郡 36

- 金子領 - 入間郡 12

- 河越領 - 入間郡 112、高麗郡 10

- 入西領(にっさい-) - 入間郡 18

- 高麗領 - 高麗郡 20

- 加治領 - 高麗郡 47、秩父郡 2

- 松山領 - 高麗郡 1、比企郡 50、男衾領 5

- 川島領 - 比企郡 54

- 多磨川領 - 比企郡 27、男衾郡 4、秩父郡 7

- 下吉見領 - 横見郡 46

- 岩槻領 - 埼玉郡 92

- 八条領 - 埼玉郡 35

- 新方領 - 埼玉郡 29

百間領(もんま-) - 埼玉郡26- 菖蒲領 - 埼玉郡 15

- 騎西領 - 埼玉郡 56

- 向川辺領 - 埼玉郡 13

- 古河川辺領 - 埼玉郡 10

- 羽生領 - 埼玉郡 84

- 深谷領 - 大里郡 1、幡羅郡 13、榛沢郡 29

- 御正領 - 大里郡 7

- 上吉見領 - 大里郡 23

- 鉢形領 - 男衾郡 25、幡羅郡 20、那珂郡 6、児玉郡 24

- 岡部領 - 榛沢郡 10

- 本庄領 - 榛沢郡 3、児玉郡 21

- 藤岡領 - 榛沢郡 6

- 阿保領(安保領) - 榛沢郡 3、児玉郡 4、賀美郡 27

- 八幡山領 - 那珂郡 2、児玉郡 19

- 秩父領 - 児玉郡 1、秩父郡 1

- 上記のほか、足立郡の郡図総説(巻之百三十五)では「小室郷」としているが、巻之百四十六では足立郡内の9村を「小室領」として記載している。

新編武蔵風土記稿では当国内のほとんどの町村が上記各領のいずれかにカテゴライズして記載されているが、「武蔵野新田」として領とは別個のグループにまとめられたり(多磨郡 40、新座郡 4、入間郡 19、高麗郡 19)、「領名未勘(不明)」として記載されているものも多数ある。

人口

- 1721年(享保6年) - 190万3316人

- 1750年(寛延3年) - 177万1214人

- 1756年(宝暦6年) - 177万4064人

- 1786年(天明6年) - 162万6968人

- 1792年(寛政4年) - 163万4048人

- 1798年(寛政10年)- 166万6131人

- 1804年(文化元年)- 165万4368人

- 1822年(文政5年) - 169万4255人

- 1828年(文政11年)- 171万7455人

- 1834年(天保5年) - 171万4054人

- 1840年(天保11年)- 172万1359人

- 1846年(弘化3年) - 177万7371人

- 1872年(明治5年) - 194万3211人

- 出典: 内閣統計局・編、速水融・復刻版監修解題、『国勢調査以前日本人口統計集成』巻1(1992年)及び別巻1(1993年)、東洋書林。

人物

国司

守護

鎌倉幕府

- 1184年-1195年 - 平賀義信

- 1207年-1239年 - 北条時房

- 1240年-? - 北条泰時

- 1245年-? - 北条経時

- ?-1256年 - 北条時頼

- 1256年-? - 北条長時

- 1266年-1272年 - 北条時宗

- 1279年-? - 北条時守

- 1292年-1310年 - 北条貞時

- ?-1333年 - 北条高時

室町幕府

- 1337年-1338年 - 高重茂

- 1341年-1344年 - 高師冬

- 1346年-1351年 - 高師直

- 1351年 - 上杉憲将(又は上杉憲顕)

- 1351年-1352年 - 仁木義章

- 1357年-? - 畠山国清

- 1368年 - 上杉憲顕

- 1368年-1378年 - 上杉能憲

- 1378年-1379年 - 上杉憲春

- 1379年-1394年 - 上杉憲方

- 1397年-1409年 - 上杉朝宗

- 1419年-1439年 - 上杉憲実

- 1440年-1441年 - 上杉清方

- 1446年-1454年 - 上杉憲忠

- 1454年-1466年 - 上杉房顕

- 1466年-1481年 - 上杉顕定

脚注

注釈

^ 元来は古利根川以西であり、江戸時代初期の1683年(貞享3年)また一説によれば寛永年間(1622年-1643年)に太日川(現江戸川)以西を武蔵国に編入した。

^ 元来は隅田川以西であり、江戸時代初期の1683年(貞享3年)また一説によれば寛永年間(1622年-1643年)に太日川(現江戸川)以西を武蔵国に編入した。

^ 横浜市のうち相模国鎌倉郡に属していた範囲は次のとおりである。

戸塚区の全域

栄区の全域

泉区の全域

瀬谷区

卸本町の一部を除く全域 …… 1980年(昭和55年)に起立した卸本町の町域は大部分が瀬谷区瀬谷町であったが、一部に旧武蔵国都筑郡田奈村であった緑区長津田町と、同じく都筑郡都岡町であった旭区上川井町が含まれている。

南区

- 六ツ川四丁目〈旧下永谷町字山谷〉

港南区 …… 永野地区(旧鎌倉郡永野村のうち港南区相当部分)。範囲は次のとおり。

住居表示実施地区

- 全域が含まれる地域

- 上永谷

下永谷(1〜4丁目のみ)- 東永谷

- 芹が谷

- 東芹が谷

- 丸山台

- 一部が含まれる地域

下永谷(5・6丁目のみ)- 日限山

- 日野

日野南(5〜7丁目のみ)

- 全域が含まれる地域

- 住居表示未実施地区

- 全域が含まれる地域

- 上永谷町

- 野庭町

- 全域が含まれる地域

金沢区

- 朝比奈町の全域

- 東朝比奈二-三丁目(一部) …… 鎌倉郡鎌倉町であったが、1897年(明治30年)に当該地区の大字峠が武蔵国久良岐郡六浦荘村に編入されているので、通常は旧武蔵国に含まれる。

^

「ふちゅう地下マップ」参照[1]

出典

^ 无射志国荏原評銘文字瓦(川崎市教育委員会文化財課)

^ 御田八幡神社由緒。

^ 高橋氏文にある武蔵国造の意の表記。

^ 南横浜のグレートディバイディング・旧武相国境の全容

^ 武相国境の位置や当時の生活感はどうだった?(はまれぽ.com 2012年1月25日)

^ いずみいまむかし―泉区小史 第3章「道と川」:境の道「武相国境道」(泉区公式ウェブサイト)

^ 『日本歴史地名大系 13 東京都の地名』(平凡社2002年)p1072〈府中市〉

^ 『東大寺と国分寺 日本歴史新書』(石田茂作著 至文堂 1968年) p63

^ kugai 武蔵国(江戸以前)とは

^ ふるさと府中歴史館「全国の国府・国分寺一覧表」(国司大辞典編集委員会編1985『国史大辞典』、日本考古学協会1996三重大会シンポジウム 国富の様相、1999幻の国富を掘る-東国の歩みから-雄山閣出版による)

^ 『古代武蔵国府』府中市郷土の森博物館ブックレット6

^ 1750か所を超える。特別展府中の発掘お宝展2016パンフレット

^ 府中市史談会 20130210 武蔵国府跡で検出された4,000棟を超える竪穴建物

^ 「武蔵国府の成立と多摩川中流域の古代集落」 江口桂

^ [2]国史跡武蔵国府跡保存管理計画

^ 瓦谷戸窯跡群発掘調査報告書

^ 平野卓治「律令国家と「坂東」」 上原真人・白石太一郎・吉川真司・吉村武次編『列島の古代史1 ひと・も・こと 古代史の舞台』岩波書店 2006年 140-141頁

^ 府中観光協会 武蔵国衙跡

^ 国史跡 武蔵国府跡

- ^ ab府中市 国史跡武蔵国府跡

- ^ abc『国府はいつできたのか』府中市郷土の森博物館

^ 府中市教育委員会・国分寺市教育委員会 編『古代武蔵の国府・国分寺を掘る』学生社、2006年(平成18年)

^ 『品川区史』通史編、高島緑雄

^ 『中世諸国一宮制の基礎的研究』(岩田書院、2000年)pp. 190-196。

^ 『中世諸国一宮制の基礎的研究』(岩田書院、2000年)p. 194。

^ 『埼玉県の地名』(平凡社) 金鑚神社項。

^ 『埼玉県の地名』(平凡社) 氷川神社項。

関連項目

- 武蔵国司

- 武蔵野

- 新編武蔵風土記稿

- 武蔵国郡村誌

- 令制国一覧

- 総武

- 武相

- 境川 (東京都・神奈川県)

- 境木地蔵

- 武蔵で始まる記事の一覧

武蔵艦‐日本政府所有の艦船。

武蔵 (スループ)‐旧日本海軍のスループ。葛城型スループの3番艦。艦名は武蔵国に因む。

武蔵 (戦艦)‐旧日本海軍の戦艦。大和型戦艦の2番艦。

外部リンク

武蔵国府(国府物語)- 南横浜のグレートディバイディング・旧武相国境の全容

『武蔵名勝図会』 - 江戸時代に描かれた武蔵国

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||