西ローマ帝国

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2009年9月) |

- ローマ帝国

- Imperium Romanum

←

395年 - 476年/480年

→

→ →

→ →

→ →

→ →

→

(ラバルム)

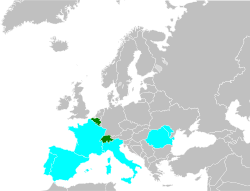

395年頃の領域

公用語

ラテン語

首都

メディオラーヌム (現ミラノ、286年-402年)

ラウェンナ

(現ラヴェンナ、402年-476年)

- 皇帝

395年 - 423年

ホノリウス(西ローマ初代・テオドシウス朝第2代)

423年 - 455年

ウァレンティニアヌス3世(テオドシウス朝最後)

455年 - 455年

ペトロニウス・マクシムス(テオドシウス朝断絶後の初代)

475年 - 476年

ロムルス・アウグストゥルス(最後)

474年 - 480年

ユリウス・ネポス(事実上最後)

- 変遷

ローマ帝国の東西分裂

395年

テオドシウス朝断絶

455年

ロムルス・アウグストゥス退位

476年

ユリウス・ネポス殺害

480年

古代ローマ | ||||

ローマ時代の政治 | ||||

| 統治期間 | ||||

|---|---|---|---|---|

王政時代 紀元前753年 - 紀元前509年 共和政時代

| ||||

憲法 | ||||

王国法 | ||||

政務官(常設職) | ||||

| ||||

| 政務官(臨時職) | ||||

| ||||

| 名誉称号・特別職 | ||||

ローマ皇帝

| ||||

法律 | ||||

| ||||

他国の政治 · 地図 政治ポータル |

西ローマ帝国(にしローマていこく)とはローマ帝国の西半分の地域を指す呼称である[1][2][3]。一般に、テオドシウス1世死後の西方正帝が支配した領域と時代に限定して用いられるが、286年のディオクレティアヌス帝による東方正帝と西方正帝による分担統治開始(テトラルキアの第一段階)以降のローマ帝国の西半分や、3世紀のガリア帝国時代が含まれることもある。

なお「西ローマ帝国」と「東ローマ帝国」は共に後世の人間による呼称であり、当時の国法的にはローマ帝国が東西に「分裂」したという事実は存在せず[4][5]、西ローマ帝国・東ローマ帝国というふたつの国家も存在しなかった。複数の皇帝による帝国の分担統治はディオクレティアヌスのテトラルキア以後の常態であり、それらは単に広大なローマ帝国を有効に統治するための便宜(複都制)にすぎなかった。ローマ帝国の東部と西部は現実には別個の発展をたどることになったものの、それらは、ひとつのローマ帝国の西方領土(西の部分)と東方領土(東の部分)だったのである[6]。両地域の政府や住民が自らの国を単にローマ帝国と呼んだのも、こうした認識によるものである。

395年にテオドシウス1世が死去すると、その遺領は父テオドシウスの下で既に正帝を名乗っていた2人の息子アルカディウスとホノリウスに分割されたが、一般に、この時点をもって西ローマ帝国時代の始まりとされる。西ローマ帝国時代の終わりとしては、オドアケルによる476年9月4日のロムルス・アウグストゥルス廃位までとするのが一般的であるが、480年のユリウス・ネポス殺害までとすることもある。通常、この西方正帝の消滅をもって古代の終わり・中世の始まりとする。

ギリシア化を免れた西ローマ帝国では、中世においても古代ローマ式の文化と伝統とが保存された。西ローマ帝国内に定住した蛮族たちも、次第にカトリック教会に感化され、カトリック信仰やローマの文化、ローマ法を採用し、徐々に自らがローマの遺産の「真の相続者」であるという自意識を持つようになっていった。

目次

1 背景

2 反乱と暴動、政治への波及

3 西ローマ帝国における経済の不振

4 3世紀以降

4.1 ガリア帝国

4.2 テトラルキア(四分割)

4.3 コンスタンティヌス1世

5 再分割

5.1 コンスタンティヌス朝

5.2 ウァレンティニアヌス朝

5.3 テオドシウス朝

6 経済とのかかわり

7 ローマ略奪と西ローマ皇帝の廃止

7.1 最後の皇帝

7.2 西ローマ帝国の「滅亡」

8 テオドリック

9 東ローマ帝国による征服事業

10 遺産

11 西ローマ帝国の皇帝

11.1 「ガリア帝国」(260年-274年)の僭称皇帝

11.2 テトラルキア(四分治制) (286年-313年)

11.3 コンスタンティヌス朝 (313年-363年)

11.4 王朝無し (363年-364年)

11.5 ウァレンティニアヌス朝 (364年-392年)

11.6 王朝無し (392年-394年)

11.7 テオドシウス朝(393年-455年)

11.8 テオドシウス朝断絶後 (455年-480年)

12 脚注

13 参考文献

14 関連項目

15 外部リンク

背景

共和政ローマが版図を拡大するにつれて、ローマに置かれた中央政府は、効果的に遠隔地を統治できないという当然の問題点に突き当たった。これは、効果的な伝達が難しく連絡に時間が掛かったためである。当時、敵の侵攻、反乱、疫病の流行や自然災害といった連絡は、船か公設の郵便制(クルスス・プブリクス)で行っており、ローマまでかなりの時間がかかった。返答と対応にもまた同じくらいの時間が掛かった。このため属州は、共和政ローマの名のもとに、実質的には属州総督によって統治された。

帝政が始まる少し前、共和政ローマの領土は、オクタウィアヌス(後のアウグストゥス)、マルクス・アントニウス、レピドゥスによる第二回三頭政治により分割統治されていた。

紀元前33年の共和政ローマおよび地中海世界

オクタウィアヌス支配地域

アントニウス支配地域

プトレマイオス朝およびアントニウスの同盟国

アントニウスは、アカエア、マケドニア 、エピルス(ほぼ現在のギリシャ)、ビテュニア、ポントゥス、 アシア、シュリア、キプロス、キュレナイカといった東方地域を手に入れた。こうした地域は、紀元前4世紀にアレクサンドロス大王によって征服された地域で、ギリシャ語が多くの都市で公用語として使用されていた。また、マケドニアに起源がある貴族制を取り入れており、王朝の大多数はマケドニア王国の将軍の子孫であった。

これに対しオクタウィアヌスは、ローマの西半分を支配下に収めた。すなわちイタリア(現在のイタリア半島)、ガリア(現在のフランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの一部)、ヒスパニア(イベリア半島)である。こうした地域も、多くのギリシア人が海岸部の旧カルタゴの植民地にいたが、ガリアやイベリア半島のケルト人が住む地域ケルティベリア人(ケルト・イベリア人)のように文化的にケルト人に支配されている地域もあった。

レピドゥスはアフリカ属州(現在のチュニジア)を手に入れた。しかし、政治的・軍事的駆け引きの結果、オクタウィアヌスはレピドゥスからアフリカ属州とギリシア人が植民していたシチリア島を獲得した。

アントニウスを破ったオクタウィアヌスは、ローマから帝国全土を支配した。戦いの最中に、盟友マルクス・ウィプサニウス・アグリッパは一時的に東方を代理として支配した。同じことはティベリウスが東方に行った際に甥に当たるゲルマニクスによって行われた。

反乱と暴動、政治への波及

西方において主な敵は、ライン川やドナウ川の向こうの蛮族だったと言ってよい。アウグストゥスは彼らを征服しようと試みたが、最終的に失敗しており、これらの蛮族は大きな不安の種となった。

一方で、東方にはパルティアがあった。

ローマで内戦が起きた場合、これら二方面の敵は、ローマの国境を侵犯する機会を捉えて、襲撃と掠奪を行なった。二方面の軍事的境界線は、それぞれ膨大な兵力が配置されていたために、政治的にも重要な要素となった。地方の将軍が蜂起して新たに内戦を始めることもあった。西方の国境をローマから統治することは、比較的ローマに近いために容易だった。しかし、戦時に両方の国境を同時に鎮撫することは難しかった。皇帝は軍隊を統御するために近くにいる必要を迫られたが、どんな皇帝も同時に2つの国境にはいることができなかった。この問題は後の多くの皇帝を悩ますことになった。

西ローマ帝国における経済の不振

ローマとイタリア半島では、生産性の高い東方地域が属州へ組み込まれると徐々に交易や高級作物の生産へシフトしたが、経済の重心は次第に東へ移った。

3世紀以降

ガリア帝国

235年3月18日の皇帝アレクサンデル・セウェルス暗殺に始まり、その後ローマ帝国は50年ほど内乱に陥った。今日では軍人皇帝時代として知られている。259年、エデッサの戦いでサーサーン朝との戦いに敗れた皇帝ウァレリアヌスは捕虜となりペルシアへ連行された。ウァレリアヌスの息子でかつ共同皇帝でもあったガッリエヌスが単独皇帝となったが、混乱に乗じて、ローマ帝国の東地区で皇帝僭称者が相次いだ。ガッリエヌスが東方遠征を行う間、息子プブリウス・リキニウス・コルネリウス・サロニヌスに西方地区の統治を委任した。サロニヌスはコローニア・アグリッピナ(現:ケルン)に駐屯していたが、ゲルマニア属州総督マルクス・カッシアニウス・ラティニウス・ポストゥムスが反逆、コローニア・アグリッピナを攻撃し、サロニヌスを殺害した。ポストゥムスはローマ帝国の西部のガリアを中心とした地域を勢力範囲として自立、ローマ皇帝を僭称する。このポストゥムの政権が、後にガリア帝国と称されている。

首都はアウグスタ・トレウェロルム(いまのトリーア)で、この政権はゲルマン人とガリア人への統制をある程度回復した見られヒスパニアやブリタンニアの全域に及んだ。この政権は独自の元老院を有し、その執政官たちのリストは部分的に現在に残っている。この政権はローマの言語、文化を維持したが、より現地人の意向を汲む支配体制に変化したと考えられている。国内では皇帝位を巡る内紛が続いた。

273年にパルミラ王国を征服した皇帝アウレリアヌスは翌274年、軍を西方に向け、ガリア帝国を征服した。これはアウレリアヌスとガリア帝国皇帝のテトリクス1世及びその息子のテトリクス2世との間に取引があって、ガリアの軍隊が簡単に敗走したためである。 アウレリアヌスは彼らの命を助けて、反乱した二人にイタリアでの重要な地位を与えた。

テトラルキア(四分割)

284年に皇帝に即位したディオクレティアヌスはローマ帝国を政治的に分割した。彼は自身を帝国東方の正帝とする一方、マクシミアヌスを西方の正帝とし、ガレリウスとコンスタンティウス・クロルスをそれぞれ東西の副帝に任じた。この政治体制は「ディオクレティアヌスのテトラルキア(四分割統治)」と呼ばれ、効果的に帝国を4つに分割し、3世紀に指摘された内乱を防ぎ、ローマから分離した首都を作った。西方では、首都はマクシミアヌスのメディオラヌム(現在のミラノ)とコンスタンティヌスのアウグスタ・トレウェロルム(現在のトリーア)であった。305年5月1日、2人の正帝が退位し、2人の副帝が正帝に昇格した。

コンスタンティヌス1世

西帝コンスタンティウス・クロルスが306年に急逝し、その息子コンスタンティヌス1世(コンスタンティヌス大帝)がブリタニアの軍団にあって正帝に即位したと告げられると、テトラルキア制度はたちまち頓挫した。その後、数人の帝位請求者が西ローマ帝国の支配権を要求して、危機が訪れた。308年、東ローマ帝国の正帝ガレリウスは、カルヌントゥムで会議を招聘し、テトラルキアを復活させてコンスタンティヌス1世と、リキニウスという名の新参者とで、権力を分けることにした。だがコンスタンティヌス1世は、帝国全土の再統一にはるかに深い関心を寄せていた。東帝と西帝の一連の戦闘を通じて、リキニウスとコンスタンティヌスは314年までに、ローマ帝国におけるそれぞれの領土を画定し、天下統一をめぐって争っていた。コンスタンティヌスが324年9月18日にクリュソポリス(カルケドンの対岸)の会戦でリキニウス軍を撃破し、投降したリキニウスを殺害すると、勝者として浮上した。

テトラルキアは終わったが、ローマ帝国を二人の皇帝で分割するという構想はもはや広く認知されたものとなり、無視したり、簡単に忘却するのはできなくなっていた。非常な強権を持つ皇帝ならば統一したローマ帝国を維持できたが、そのような皇帝が死去すると、帝国はたびたび東西に分割統治されるようになった。

再分割

コンスタンティヌス朝

コンスタンティヌス1世の代にはローマ帝国はただ一人の皇帝によって統治されていたが、同帝が337年に死去すると、3人の息子たち(コンスタンティウス2世、コンスタンティヌス2世、コンスタンス1世)が共同皇帝として即位し、帝国には再び分担統治の時代が訪れた。コンスタンティヌス2世はブリタンニア、ガリア、ヒスパニア等、コンスタンティウス2世は東方領土、コンスタンス1世はイタリア、パンノニア、ダキア、北アフリカなどを統治したが、まもなくその三者の間には内乱が勃発した。まずコンスタンス1世がコンスタンティウス2世を340年に打ち破って西方領土を統一したが、そのコンスタンス1世も350年に配下の将軍であったマグネンティウス(僭称皇帝)に殺害された。351年、コンスタンティウス2世が僭称皇帝マグネンティウスを打ち破り、353年にマグネンティウスが自殺することによって、コンスタンティウス2世によるローマ帝国の再統合が果たされた。

コンスタンティウス2世は自らの権力のほとんどを東ローマ帝国に集中させたので、最初の東ローマ帝国の皇帝と見なされることもある。その支配のもとで、コンスタンティヌス1世によって拡張されたばかりのコンスタンティノポリス(もとのビュザンティオン)は、東ローマ帝国の首都として完全に整備された。361年にコンスタンティウス2世が病に倒れて死去すると、コンスタンティウス・クロルスの孫で、コンスタンティウス2世の副帝だったユリアヌスが即位した。ユリアヌスが、先帝のサーサーン朝ペルシアとの対戦を継続中に363年に戦死すると、ヨウィアヌスがその後を襲ったが、その治世は364年までしか続かなかった。

ウァレンティニアヌス朝

皇帝ヨウィアヌスの死後、帝国は「3世紀の危機」に似た、新たな内紛の時期に再び陥った。364年に即位したウァレンティニアヌス1世は、直ちに帝国を再び分割し、東側の領地を弟ウァレンスに譲った。東西のどちらの側もフン族やゴート族をはじめとする蛮族との抗争が激化し、安定した時期がなかなか実現しなかった。西側で深刻な問題は、キリスト教化した皇帝に対して、異教徒が引き起こす政治的な反撥であった。379年に、ウァレンティニアヌス1世の息子にして後継皇帝のグラティアヌスは、最高神祇官 (pontifex maximus) の衣裳を羽織ることを拒否し、382年には、異教の神官の権利を剥奪して、異教の祭壇をローマの元老院から撤去した。そして最高神祇官(Pontifex Maximus)の称号をローマ教皇に譲ったのである。

テオドシウス朝

テオドシウス1世没後のローマ帝国の分割。両者の国境は黒線にて表示(白線は現代の国境)。

西ローマ帝国

東ローマ帝国

388年、実力と人気を兼ね備えた総督マグヌス・マクシムスが西側で権力を掌握して、皇帝を僭称した。グラティアヌスの異母弟である西帝ウァレンティニアヌス2世は東側への逃避を余儀なくされたが、東帝テオドシウス1世に援助を請い、その力を得て間もなく皇帝に復位した。391年にテオドシウス1世が、異教の禁止を西側に発令し、キリスト教化を施行すると、ウァレンティニアヌス2世は392年5月にフランク族で異教徒の指揮官(en:magister militum)アルボガステスによって暗殺された。西ローマ帝国では元老院議員のエウゲニウスが同年8月に西帝として擁立されたが、394年にテオドシウス1世によって倒された。

息子ホノリウスに西帝を名乗らせたテオドシウス1世は、自身もホノリウスの後見として西ローマ帝国に滞在し、395年に崩御するまでの4ヶ月間、東西の両地域を実質的に支配した。彼以降、ローマ帝国の東西を単独の統治者が支配する機会は、ユスティニアヌス1世による短期間の復興を除いて、絶えることになる。一般にはテオドシウス1世の死をもってローマ帝国の東西分裂と呼ばれるが、これは何世紀にもわたって内戦と統合を繰り返してきたローマ帝国の分裂の歴史の一齣にすぎなかったことも見過ごしてはならない。

経済とのかかわり

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2009年9月) |

ローマ帝国への蛮族の侵入経路

上述の通り、既にイタリア半島では五賢帝時代から産業の空洞化が始まっており、ローマ帝国末期を通じて、西ローマ帝国が経済的な下降線を辿っていった。中央の権力が弱まると、国家として国境や属州を制しきれなくなり、致命的なことに、地中海をも掌握できなくなった。歴代のローマ皇帝は蛮族を地中海へと立ち入らせなかったのだが、ヴァンダル族はとうとう北アフリカを征服してしまう。

これは西ローマ帝国の農業において、深刻なダメージとなった。ローマ帝国は帝政期以前より、イタリア半島ではオリーブや葡萄や食肉などの貴族の嗜好品を中心とする農業を営んでおり、主食たる小麦についてはシチリアや北アフリカなどの属州に依存していた。ところが地中海に蛮族の侵入を許した事によって、この農業体制が崩壊してしまうのである。この経済的な衰退が、とどのつまりは西ローマ帝国崩壊の伏線となったのである。古代においては国民総生産と国家の税収のほとんどは農業に由来している。税収が不十分では、高くつく職業的な軍団を維持することも、雇い入れた傭兵を当てにすることもままならなかったからである。西ローマ帝国の官庁は、あまりにも広すぎる土地を、あまりにも乏しい財源によって賄わざるを得なかった。西ローマ帝国の諸機関は、不安定な経済力に連動してつぶれて行った。たいていの蛮族の侵入者は、征服した土地の3分の1を制圧されたローマ系住民に要求したが、このような状況は、同じ地方を異なる部族が征服するたび、いよいよ増えていったことであろう。

イタリア半島の農業は、嗜好品の生産から主食の生産へと転換すべきであったが、それは無理であった。経済力と政治的な安定性が欠けていたために、念入りに開発された何十平方キロメートルもの数々の土地が放棄されていった。耕地の放棄は経済的に手痛い一撃となった。こうなったのも、生産力を維持するためには、単純な保守として、敷地にある程度の時間と資金を投入することが必要だったからである。そもそもイタリア半島の農地の生産性はシチリアや北アフリカよりも劣っていたがために、奢侈品の生産へと転換した歴史がある。

これはすなわち、不幸にして、東ローマ帝国による西ローマ帝国の建て直しの試みは無理であり、地方経済が大幅に衰退していたために、新たに奪還した土地を保持することは、あまりにも高くつきすぎるということを表していた。

その一方で、エジプトやシリアなどの穀倉地帯を確保し、オリエントとの交易ルートを押さえていた東ローマ帝国は、とりわけコンスタンティヌス大帝やコンスタンティウス2世のような皇帝が、莫大な金額を注ぎ込んだこともあり、さほどの経済的な衰微は起きなかった。

ローマ略奪と西ローマ皇帝の廃止

476年頃の東西ローマ帝国

シアグリウスのソワソン管区

西ローマ帝国は、皇帝ホノリウス(在位:393年 - 423年)の時代以降は特に混乱を極め、蛮族(とりわけヴァンダル族と東ゴート族)の侵入と帝位簒奪者とが相次ぎ、紀元前4世紀のガリア人の侵入以来初めて、410年にはローマが西ゴートに掠奪された(ローマ略奪)。西ローマ帝国において、簒奪者たちによって一貫して引き起こされた不安定状態は、蛮族にとって征服の手助けとなった。

475年には、かつてアッティラの腹心だったオレステスが、ユリウス・ネポス帝を首都ラヴェンナから追放し、わが子ロムルス・アウグストゥルス[7]が皇帝であると宣言した。いくつかの孤立地帯においてユリウス・ネポスを支持する勢力の支配が続いたものの[8]、ネポスにせよアウグストゥルスにせよ、西ローマ帝国全域における皇帝の支配権はとうに失われていた。476年にオレステスが、オドアケル率いるヘルリ連合軍に賠償金を与えることを断ると、オドアケルはローマを荒掠してオレステスを殺害、ロムルス・アウグストゥルス帝を退位させ、帝位のしるしを東ローマ帝国の皇帝ゼノンのところに送り返した。

最後の皇帝

オドアケルに帝冠を渡すロムルス・アウグストゥルス

トレミシス金貨に描かれたユリウス・ネポス

トレミシス金貨に描かれたロムルス・アウグストゥルス帝

オレステスによって追放されたユリウス・ネポスは、まだダルマチアの西ローマ帝国の残存領土を支配しており、引き続き西ローマ帝国全体の統治権の保持を宣言していた。ユリウス・ネポスは、東帝ゼノンや、ガリアにおけるソワソン管区(西ローマ帝国の飛び地)の維持に腐心していた将軍シアグリウスからも、正当なる西帝として認知されていた。オドアケルは西ローマ帝国の元老院を通じて東帝ゼノンと交渉を行い、ゼノンは結局オドアケルをローマ帝国のパトリキとして認め、ローマ帝国のイタリア領主(dux Italiae)として受け入れた[9]。一方でゼノンは、オドアケルがユリウス・ネポスを西帝として公式に承認すべきだとも主張した。元老院は西方正帝の完全な廃止を強硬に求めたが、オドアケルは譲歩して、ユリウス・ネポスの名で硬貨を鋳造してイタリア全土に流通させた。だがこれは、ほとんど空々しい政治的行動であった。オドアケルは主権を決してユリウス・ネポスに返さなかったからである。ユリウス・ネポスが480年に暗殺されると、オドアケルはダルマチアに侵入して、あっさりとこの地を征服してしまう。東帝ゼノンが正式に西方正帝の地位を廃止したのは、このユリウス・ネポスの死後のことである。

シアグリウスも486年にフランク族に敗れるまで、ガリア北部でネポス帝の名で貨幣を鋳造した。しかしながら、一般の西洋史ではユリウス・ネポスはたいてい忘れられており、普通はロムルス・アウグストゥルスが「最後の皇帝」として言及される。

西ローマ帝国の「滅亡」

18世紀になると、ロムルス・アウグストゥルス帝またはユリウス・ネポス帝の廃位によって西ローマ帝国が「滅亡」したとする文学的表現が生み出され、この表現は現在でも慣用的に用いられている。しかしながら、西ローマ帝国が「滅亡」したとする表現は「誤解を招く、不正確で不適切な表現」として、学問分野より見直しが求められている[10]。

西方正帝の廃止は西ローマ帝国の滅亡ではない[10]。西方正帝の地位が廃止されたとはいっても正帝以外の西ローマ帝国の各種公職や政府機関はその後も西ローマ帝国に健在であったし、オドアケルやオドアケルの後にイタリアの統治権を認められた東ゴート王らにしても、ローマ帝国にとっては皇帝からローマ帝国領イタリアの統治を委任された西ローマ帝国における臣下の一人に過ぎなかったのである[11]。彼らは西ローマ帝国での地位と利益を確保するために西方正帝を廃して帝国の政治に参加するようになったのであって、彼らに西ローマ帝国を滅ぼした認識などなく、むしろ自らを古代ローマ帝国と一体のものと考え古代ローマの生活様式を保存しようとさえした。これはイタリア本土に限った話ではなく、西欧において読み書きのできる人々は、西方正帝が消滅して以降の何世紀もの間、自らを単に「ローマ人」と呼び続けており、自分たちが単一不可分にして普遍的なるローマ帝国の国民「諸民族に君臨するローマ人」であるとの認識を共有していたのである[12]。20世紀以降の歴史学においては、アンリ・ピレンヌ、ルシアン・マセット、フランソワ・マサイといった歴史家による「西ローマ帝国は滅亡しておらず、政治的に変容しただけである」とする見解が支持されるようになっている。また、古代ローマにおける主権者が皇帝ではなくSPQR(元老院とローマ市民)であるとされていたことから、SPQRが存在する限りにおいて古代ローマが健在であったとの説明がされることもある。

テオドリック

西ローマ帝国の廃墟の中から振興した東ゴート王国の領地

493年、ローマ皇帝にイタリア再支配の希望が訪れた。イタリア領主のオドアケルが、帝国の西側(特にローマ市)を征服すべく皇帝ゼノンに徴募されていたテオドリックによって掃討されたからである。テオドリックは東ローマ帝国の皇帝に従属し、副王および道長官に任ぜられた。また、497年には皇帝アナスタシウス1世よりイタリア王を称することが許され、ここに東ゴート王国が創設された。ただし、東ゴート王国はローマ帝国から独立した王国というわけではなく、その領土と住民は依然としてローマ帝国のものとされた。王国の政治はオドアケルの時代と同様に西ローマ帝国政府が引き続き運営し、立法権は東ローマ皇帝が保持していた。

テオドリックが526年に没したとき、もはや東ローマ帝国は西ローマ帝国とは文化的には別物になっていた。西ローマ帝国では古代ローマ式の文化が維持されていたのに対し、東ローマ帝国では大幅にギリシャ化が進んでいた。その後たびたび東ローマ帝国は西ローマ帝国の地を征服し直そうと努めたが、往年の版図を再現するには至らなかった。

東ローマ帝国による征服事業

550年の東ローマ帝国。緑色の部分がユスティニアヌス1世によって奪還された領地。

東ローマ帝国の皇帝は西方正帝の廃止後も幾度か、蛮族によって占領されていた西ローマ帝国の故地を奪還しようとした。特に「ローマ皇帝」を自称する東ローマ皇帝が、名前に反して帝国の首都ローマを支配していない事実は、容認し難い事であった。最大の成功は、ユスティニアヌス1世の二人の将軍、ベリサリウスとナルセスが535年から545年に行なった一連の遠征である。ヴァンダル族に占領された、カルタゴを中心とする北アフリカの西ローマ帝国領が東ローマ皇帝領として奪回された。遠征は最後にイタリアに移り、ローマを含むイタリア全土と、イベリア半島南岸までを征服するに至った。ユスティニアヌス1世はテオドシウス1世から約150年ぶりに、西方領土と東方領土の両方を単独で実効統治するローマ皇帝の地位に就いたのである。

当時はこれでローマ帝国が救われたかのように思われた。しかしながら、蛮族の影響は、すでに経済的にも文化的にも、ローマのかつての属州に深すぎる損害を与えていた。これらの土地は保持するにはひどく経費がかさんだ上に、ユスティニアヌスによる長年にわたった征服戦争はイタリアを荒廃させてしまったのである。一説には東ローマ帝国が最終的にローマを手に入れた時、人口はわずか500人ほどしか残っていなかったという。6世紀末のローマ教皇グレゴリウス1世は「いま元老院はどこにあるのか、市民はどこにいるのか」と嘆いている。このため、ユスティニアヌスによる「ローマ皇帝の支配」は、旧西ローマ帝国領でローマという理念を信じていた人々を幻滅させる結果に終わった[13]。 言わばこの時、SPQRの消滅をもって、古代ローマは完全に終焉したのである。

東ローマ帝国はユスティニアヌス1世の後にも存続したものの、その後はユスティニアヌスの征服活動や建設事業による財政破綻と宗教対立、サーサーン朝との紛争に苦しめられ、8世紀以降は新興勢力イスラム帝国やスラヴ人などによって多くの領土を失い、一時はイスラム軍に首都コンスタンティノポリスを包囲されるまでになってしまった。このため、歴代皇帝は主にバルカン半島とアナトリアを中心とした地域の防衛に集中せざるを得なくなり、軍事力を東方のイスラムや北方のスラヴ人対策に割かねばならなくなってしまったのである。さらにギリシア語圏の東ローマ帝国とラテン語圏の西ローマ帝国の文化的な差異や宗教対立が大きくなると、2つの区域は競争関係に入った。

ユスティニアヌス1世によって回復された西方領土は、彼の死後には急激に喪われていった。ただ、東ローマ帝国が西方における覇権を完全に喪失したわけではない。東ローマ帝国は8世紀半ばまでラヴェンナおよびローマ、さらに11世紀まで南イタリア(マグナ・グラエキア)という残存の西方領土を領有し続けた。また、12世紀のマヌエル1世のようにイタリア遠征を行って西ローマ帝国領を奪回しようと試みた皇帝もいたが、ユスティニアヌス1世ほどの成功者は出なかった。

しかしながら、一時でもローマを支配しえた事は、東ローマ帝国が中世を通して国家として生き残る精神的な拠り所のひとつになった[14]。

遺産

ヨーロッパにおけるロマンス諸語

西ローマ帝国がばらばらになるにつれて、属州を支配におさめたゲルマン系の民族はすでにキリスト教化していたが、たいていアリウス派の信者だったのである。彼らも早晩カトリックに改宗し、ローマ化していた地域住民の忠誠と同時に、強力なカトリック教会の認知と支持を得ようとした。

ラテン語は死語になってしまったが、言語として消え去ったわけではない。俗ラテン語が蛮族の言語と混じり合って、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロマンシュ語といった現代のロマンス諸語の起源となった。また英語、ドイツ語、オランダ語などのゲルマン語派にも、ある程度の影響を及ぼしている。ラテン語の「純粋な」かたちはカトリック教会において余命を保ち(ミサの挙行では1970年までラテン語が使われた)、多くの国々でリングワ・フランカとしての役割を果たした。過去においては論文や理論書の執筆にラテン語が使われており、今でも医学・法律学・外交の専門家や研究者に利用されている。ちなみに学名のほとんどがラテン語である。

ラテン文字は、J、K、W、Zが付け足され、文字数が増えた。ローマ数字は(たとえば時計の文字盤や本の章立てにおいて)依然として使われているものの、ほとんどがアラビア数字に取って代わられた。

単独の支配者による強大なキリスト教帝国としてのローマという理念は、多くの権力者を魅了し続けた。フランク王国とロンバルディアの支配者カール大帝は、800年に教皇レオ3世によってローマ皇帝として戴冠された。これが神聖ローマ帝国の由来であり、フリードリヒ1世やフリードリヒ2世は「ローマ皇帝」の名目からイタリア半島の支配に固執し、カール5世はヨーロッパと新大陸にまたがる世界帝国の盟主となった。東ローマ帝国が滅びると、モスクワ大公は全ルーシ(ロシア)のツァーリを称し、「第3のローマ」の皇帝を自任するようになった。これだけでなく、東ローマ帝国を滅亡させた当の(しかもキリスト教国ですらない)オスマン帝国のスルタン(たとえばメフメト2世やスレイマン大帝)は、(コンスタンティノポリス総主教を庇護することにより)自分をローマ皇帝と主張した。しかし、西ローマ帝国と東ローマ帝国を合わせた完全なローマ帝国の再生の目論見に成功した者は誰一人としていなかった。

西ローマ帝国の最も重要な遺産は、カトリック教会である。カトリック教会は、西ローマ帝国におけるローマの諸機関にゆっくりと置き換わっていき、5世紀後半になると、蛮族の脅威を前にローマ市の安全のために交渉役さえ務めるようになる。蛮族が侵入するにつれて多くの改宗者を生み出すと、中世の中ごろ(9世紀~10世紀)までに中欧・西欧・北欧のほとんどがカトリックに改宗して、ローマ教皇を「キリストの代理者」と称するようになった。

西ローマ帝国が帝国として倒れてからも、教会に援助された宣教師は北の最果てまで派遣され、ヨーロッパ中に残っていた異教を駆逐したのである。

西ローマ帝国の皇帝

「ガリア帝国」(260年-274年)の僭称皇帝

ポストゥムス: 260年-268年

ラエリアヌス: 268年(簒奪者)

マルクス・アウレリウス・マリウス: 269年

マルクス・ピアウォニウス・ウィクトリヌス: 268年-270年又は271年

ドミティアヌス: 271年(簒奪者)

テトリクス1世: 271年-273年

テトリクス2世: 271年-273年(テトリクス1世の息子で共同統治者)

テトラルキア(四分治制) (286年-313年)

まず正帝を記し、字下げして副帝および摂政を併記する。

マクシミアヌス: 286年-305年

- コンスタンティウス・クロルス: 293年-305年

コンスタンティウス・クロルス: 305年-306年

- フラウィウス・ウァレリウス・セウェルス: 305年-306年

フラウィウス・ウァレリウス・セウェルス: 306年-307年

コンスタンティヌス1世: 306-313年

マクセンティウス: 307年-308年

リキニウス: 308年-313年- マクセンティウス: 308年-312年 (簒奪者)

ドミティウス・アレクサンデル: 308年-309年 (アフリカ人の簒奪者)

コンスタンティヌス朝 (313年-363年)

コンスタンティヌス1世(大帝): 313年-337年 (ローマ帝国全体の皇帝 324年-337年)

コンスタンティヌス2世: 337年-340年 (ガリア、ブリタニア、ヒスパニアの皇帝)

コンスタンス1世: 337年-350年 (337年-340年はイタリア、パンノニア、北アフリカなどの皇帝。340年-350年はローマ帝国西方の皇帝 )

マグネンティウス: 350年-353年 (簒奪者)

コンスタンティウス2世: 353年-361年 (337年-353年はローマ帝国東方の皇帝。353年-361年はローマ帝国全体の皇帝)

ユリアヌス: 361年-363年(355年-361年は副帝)

クラウディウス・シルウァヌス: 355年 (フランク人の簒奪者)

王朝無し (363年-364年)

ヨウィアヌス: 363年-364年

ウァレンティニアヌス朝 (364年-392年)

ウァレンティニアヌス1世: 364年-375年

- グラティアヌス: 367年-375年

グラティアヌス: 375年-383年

- ウァレンティニアヌス2世: 375年-383年

ウァレンティニアヌス2世: 383年-392年

マグヌス・マクシムス: 383年-388年 (383年は簒奪者、384年-388年はテオドシウス1世とウァレンティニアヌス2世の共同皇帝)

フラウィウス・ウィクトル: 384年-388年 (テオドシウス1世とウァレンティニアヌス2世の共同皇帝)

王朝無し (392年-394年)

エウゲニウス: 392年-394年 (東方帝は承認せず)

テオドシウス朝(393年-455年)

ホノリウス: 393年-423年(409年-410年は元老院は否定)

- 実権は父テオドシウス1世と軍の実力者であったスティリコに握られていた(393年-408年)

マーカス: 406年-407年(簒奪者)

グラティアヌス: 407年(簒奪者)

コンスタンティヌス3世: 407年-411年 (簒奪者、409年-411年はホノリウスの共同皇帝)

コンスタンス2世: 407年-411年 (簒奪者、コンスタンティヌス3世の共同皇帝)

プリスクス・アッタルス: 409年-410年/414年-415年 (409年-410年は元老院の公認、ホノリウスは承認せず)

マキシムス: 409年-411年/419年-421年 (簒奪者)

ヨウィヌス: 411年-413年(簒奪者)

セバスティアヌス: 412年-413年(簒奪者、ヨウィヌスの共同皇帝)

ヘラクリアヌス: 412年-413年(簒奪者)

コンスタンティウス3世(共同皇帝): 421年 (ホノリウスの共同皇帝、東方帝は承認せず)

ヨハンネス: 423年-425年 (西ローマ帝国による選出、東方帝は承認せず)

ウァレンティニアヌス3世: 425年-455年 (東方帝が擁立)

ガッラ・プラキディア: 423年-433年 (母后、摂政)

フラウィウス・アエティウス: 433年-454年 (軍司令官)

テオドシウス朝断絶後 (455年-480年)

ペトロニウス・マクシムス: 455年 (東方帝は承認せず)

アウィトゥス: 455年-457年 (東方帝は承認せず)

- 西方領土の実力者であったリキメルに擁立される。

マヨリアヌス: 457年-461年

リウィウス・セウェルス: 461年-465年 (東方帝は承認せず)

アンティミウス: 465年-472年

オリブリオス: 472年 (東方帝は承認せず)

グリケリウス: 473年-474年 (東方帝は承認せず)

ユリウス・ネポス: 474年-480年 (亡命:475年-480年、制度上の最後の西ローマ帝国の皇帝)

ロムルス・アウグストゥルス: 475年-476年(事実上の最後の西ローマ帝国の皇帝、東方帝は承認せず)

- 西方領土の実力者であったフラウィウス・オレステスの子で、彼によって擁立される。

- 476年、オレステスはオドアケル率いる蛮族の傭兵の叛乱軍によって殺害された。オドアケルはローマ西帝位を東帝ゼノンに返還、ゼノンの代理人という形式でイタリアの支配権を引き受けた。ただし、東帝ゼノンはあくまで正統な西帝はネポスであるとしていた。

脚注

^ 『ブリタニカ国際大百科事典』

^ 『世界大百科事典』

^ 『日本大百科全書』

^ 『世界大百科事典』

^ 『日本大百科全書』

^ 例えばローマ市では443年に地震で破損したコロッセオの修復が行われているが、その際にコロッセオに設置された碑文には「平安なる我らが主、テオドシウス・アウグストゥス(テオドシウス2世)とプラキドゥス・ウァレンティニアヌス・アウグストゥス(ウァレンティニアヌス3世)のために、首都長官ルフィウス・カエキナ・フェリクス・ランバディウスが(以下略)」と東西両皇帝の名が記されている。本村凌二編著/池口守・大清水裕・志内一興・高橋亮介・中川亜希著『ラテン語碑文で楽しむ古代ローマ』(研究社 2011年)P232-233

^ 正式にはロムルス・アウグストゥス。アウグストゥルスは小アウグストゥスの意。

^ 例:執政官シアグリウス支配下のガリア北西部、アウレリウス・アンブロシウス支配下のブリタニア

^ このことからオドアケルをローマ帝国の初代イタリア王(rex Italiae)と見なす場合もあるが、オドアケルをイタリア王に含めるかについては議論がある。

- ^ abJ. B. Bury, History of the Later Roman Empire: From the Death of Theodosius I to the Death of Justinian, ch.12

^ 尚樹啓太郎『ビザンツ帝国史』東海大学出版会 1999年

^ ミシェル・ソ、ジャン=パトリス・ブデ、アニータ・ゲロ=ジャラベール『中世フランスの文化』 桐村泰次訳、諭創社、2016年3月

^ 井上浩一・栗生沢猛夫『世界の歴史11 ビザンツとスラヴ』(1998年 中央公論社)P33およびP39参照

^ 井上浩一・栗生沢猛夫『世界の歴史11 ビザンツとスラヴ』(1998年 中央公論社)P43参照

参考文献

- 本村凌二編著/池口守・大清水裕・志内一興・高橋亮介・中川亜希著『ラテン語碑文で楽しむ古代ローマ』研究社 2011年

- 井上浩一・栗生沢猛夫『世界の歴史11 ビザンツとスラヴ』中央公論社1998年

関連項目

- フランク・ローマ皇帝

外部リンク

- www.roman-empire.net

- De Imperatoribus Romanis

| |||||||||||||||||