木版画

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2017年10月) |

木版画(もくはんが)とは、木製の原版によって制作される凸版画。木版印刷の一種である[1]。特に優れたものは美術作品となっている。英語では ウッドカット(woodcut)もしくは、シログラフ(xylograph) と言う。

|

|

|

版木 |

印刷結果 |

目次

1 歴史

1.1 中国

1.2 日本

1.3 ヨーロッパ

2 木版画の技法

3 日本の木版画

3.1 伝統木版画

3.2 学校教育での扱い

3.2.1 一版多色刷り木版画

3.2.2 彩色木版画

3.2.3 彫り進み木版画

4 ギャラリー

5 参考文献

6 脚注

7 関連項目

8 外部リンク

歴史

この節の加筆が望まれています。 |

中国

現在知られている最古の木版画は、中国の敦煌の金剛般若経の扉絵で、唐の時代、咸通9年(866年)に製作されたものであろうといわれる。ただし、これは精緻な出来栄えであるので、実際の木版画の誕生は更に数百年も遡るものと考えられる。その後、中国、日本ともにそれぞれ製紙の発達をみ、木版技術も進歩したが、その大半は信仰に関係していた。中国では、主に版木に梨や棗が使用されていた。

日本

制作年代が明確である点において世界最古の木版による印刷物としては、奈良時代に称徳天皇の発願によって作られ、法隆寺に保存されている「百万塔陀羅尼文」が知られている[2]。これは天平宝字8年(764年)、延命や除災のために書かれた4種類の経典をそれぞれ木版で印刷し、高さ14cmほどの小さな塔に納めたもので、仏教の流布の目的で制作された。しかし、文字のみを印刷しており、絵画作品ではなかった。

木版画の誕生は、江戸時代、慶長期に京都において角倉素庵により、嵯峨本に初めて挿絵が入れられたことからであり、『伊勢物語』などに稚拙な絵が添えられていた。この嵯峨本を契機として、井原西鶴などの仮名草子の挿絵に木版技術が使用される様になっていった。その後、万治、寛文の頃になると、出版文化の中心が京から江戸に移り行き、金平本や各種評判記が出版され活況を呈した。そして、延宝期になって初めて浮世絵師、菱川師宣の名を記した墨摺絵による冊子の挿絵が現れ、ここから独立して鑑賞用の木版画による一枚絵が版行されるようになったのであった。版木には日本独自の良質の桜材が使用されており、また、良質の和紙にも恵まれ、これらを生かす道具が唯一の馬連であったため、この馬連が独自に発達したのも自然な現象であった。

その後、浮世絵版画が墨摺絵から丹絵、紅絵、漆絵、紅摺絵、錦絵と発展するのに伴い、木版画の技法も発展していった。

ヨーロッパ

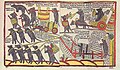

版木を彫る職人を描いた木版画[注 1]

ヨーロッパにおける古い木版画は、現存するものでは14世紀末にまで遡る。ヨーロッパにおいては、版木に梨、胡桃、あるいは柘植が使用され、東洋における桜、梨、棗とは異なっていた。彫刻刀は東洋のものと似たようなものが使われ、紙をのせ、刷毛またはタンポのようなもの(ぼろや毛を皮で包んだ用具)で擦ったようである。あとから着色するようになったのも、日本の初期版画と似ていた。しかし、グーテンベルクにより、1434年から1444年頃、印刷機が発明されると版木が金属活字と一緒に油性インクで摺られるようになり、刷毛で擦るのではなく、プレスという方法に変わる。そして、版木も銅板に置き換えられることにより、銅版画への道がひらけていった。この点は、東洋の場合とはっきり異なっていた。

木版画の技法

原版は、版木(はんぎ)、板木(はんぎ)、彫板(えりいた)、形木(かたぎ)、摺り形木(すりかたぎ)など[3]と呼び、主に彫刻刀で溝を彫り、凹凸をつけることによって作られる。

版材には西洋木版ではツゲなどの輪切り材を用いるのに対し、日本の伝統木版画ではサクラの板目板を用いる[4]。

現代では画集などの多量印刷の必要性から凸版印刷機による機械刷りも行われている[5]。

日本の木版画

伝統木版画

浮世絵の木版

江戸時代に菱川師宣による墨摺絵から始まって丹絵、紅絵、漆絵、紅摺絵と発展、そして多色摺りとなる錦絵は鈴木春信らにより創始された。その後、東洲斎写楽などに引き継がれた浮世絵版画は日本を代表する版画であり、その大半は木版画であった。複数の版木を用い、多色摺り印刷を行うことができたが、版木が磨耗するなどの問題が生じた。自然と安定した画像を維持するため、印刷数には制限が出る。このため、現代の木版画にはシリアル番号などが割り振られ、版数管理を行っていることが多い。

浮世絵に描かれた木版画製作

現在このような古い版画技法を使った木版画は伝統木版画と呼ばれ、他の木版画と区別している。版木には昔と同じように桜の無垢板が使用され、版木の厚さは版の大きさにもよるが、染料を溶いた水を表面に多量に使うため、反りを考慮して中判程度のものでも2- 3cmほどもある。東京の目白にあるアダチ伝統木版画保存財団や京都の竹中木版竹笹堂が浮世絵の復刻版を制作しているが、喜多川歌麿や葛飾北斎などの原盤から新しい版木に版下を彫り師が彫り、摺り師が色摺りをし、多くの作品を復刻し、仕上げている。新しい試みとしては現代の洋画家にオリジナルの版下を依頼し、それを復刻版同様に江戸時代からの技術で世に送り出している。

学校教育での扱い

日本では、『小学校学習指導要領図画工作編』において、彫刻刀の指導は小学校中学年からと規定されている。そのため、木版画の指導は児童の安全に考慮して小学4年生で初めて行われるのが普通である。版木は安価なベニヤ板を使うことが多く、児童が彫った場所を確認しやすいよう色を塗った物も市販されているが、後述の『彫り進み木版画』では何度もインクを洗ううちに表材が剥がれるという欠点がある。

木版画は、彫刻刀の彫り跡を生かしモノクロながら立体的な世界を描き出すのが、本来の持ち味である。実際優れた指導者のいる学校や地域では、児童生徒による優れた木版画が数々生み出されている。

しかし、現行の学習指導要領では図工にかけられる時間が少ない(4年生は年間60時間、5・6年生は同50時間)こともあり、かつてのように彫刻刀の細かい技法までは取り扱えなくなってきたのが実情である。そんな実態をカバーし、さらに児童に版画の楽しみを手軽に味わわせるために現在取り上げられている技法を以下に紹介する。

一版多色刷り木版画

版木に下書きをし、輪郭線のみを彫刻刀で彫り、彫り残した部分に求める色の水彩絵具を載せて刷り上げる手法である。水彩絵具は乾きやすいので少しずつ刷っていく必要があり、絵柄がズレるのを防ぐためにセロテープで版木と紙を固定して行う。

黒い紙を使えばステンドグラスのような仕上がりに出来、"輪郭線のみ彫ればいい"手軽さもあいまって、4年生の初歩段階で多く行われる手法である。

彩色木版画

輪郭線になる部分を残して彫り、黒の版画用インクをローラーで付け印刷する。インクが乾いた後、彫って白くなった部分に裏面から水彩絵具で彩色して仕上げるものである。上述一版多色刷り版画同様、4年生で多く行われる手法であり、専用の半透明な和紙が教材用として市販されている。

彫り進み木版画

『彫り進み版画』とも言う。1枚の版木を少しずつ彫っては異なる色のインクを載せて刷っていくことにより、多色刷りにしていく手法である。『版木に下書きをする』までは普通の一版多色刷りと同じであるが、後行程は下記のように異なる。

- まず、紙の色(普通は白)を残したい所を彫る。

- 1色めの色インクをローラーで版木に載せ、刷る。

- 版木についたインクを洗って落とし、水分を取る。

- 1色めの色を残したい所を彫る。

- 2色めの色インクを版木に載せ、2で刷った紙を載せ、刷る。

以後同様に「前の色を残したい所を彫り」「新しい色を載せて刷る」工程を繰り返し、作品を完成させる。刷るときは絵柄がずれないように、用紙を机に置き、インクを載せた版木を上から伏せ(普通の版画では版木の上に紙を伏せる)、軽くなじませてから裏返し、ばれんでこすって刷り取る。どれほど注意深く作業しても多少は絵柄がずれるのであるが、それによってできる陰影がかえって作品の味わいを深めてくれる。

日本の教育現場では、彫刻刀で広い面を彫っていかなければならないこと、計画的に作業を進めていかねばならないことなどから、小学5年生の授業用に薦められている手法である。

ギャラリー

浮世絵師・歌川広重による名所絵『名所江戸百景』(1856-1858年[安政3-5年])の内「大はしあたけの夕立」

木版画による発明家ニコラ・テスラの肖像(百科事典 "The New Student's Reference Work" vol.4 に掲載の挿絵。1914年公表)

「鼠の嫁入り」を題目として描かれたベトナムのドンホー版画

「猫を埋葬するネズミたち」

ピョートル大帝を風刺したロシアの木版画ルボーク。1760年代作。

彫刻刀で溝を彫る様子

参考文献

編集委員会編 『ものづくりハンドブック』第1巻、仮説社、1988年6月。ISBN 978-4-7735-0080-6。編集委員会編 『ものづくりハンドブック』第3巻、仮説社、1994年8月。ISBN 978-4-7735-0111-7。“仮説社”. (公式ウェブサイト). 仮説社. 2010年4月11日閲覧。

脚注

- 注釈

^ 16世紀の神聖ローマ帝国領原初同盟[en]のバーゼル[現・スイスのバーゼル]出身の版画家ヨースト・アマン[en]による1568年の作

- 出典

^ 池田一郎 『新・特殊印刷への招待デジタル時代に活かせる拡印刷』、2003年、147頁。

^ “国立国会図書館貴重書展:百万塔陀羅尼文”. 国立国会図書館. 2012年1月11日閲覧。

^ 松村明監修; 小学館. “版木” (jp). デジタル大辞泉 - 大辞泉. コトバンク. 2010年4月11日閲覧。

^ 池田一郎 『新・特殊印刷への招待デジタル時代に活かせる拡印刷』、2003年、148頁。

^ 池田一郎 『新・特殊印刷への招待デジタル時代に活かせる拡印刷』、2003年、150頁。

関連項目

- 版画

- 浮世絵

- 新版画

- 創作版画

- 凸版印刷

- 葛飾北斎

- 東洲斎写楽

棟方志功 - 自らの作は『板画(ばんが)』と呼んだ- ルボーク

外部リンク

- “みんなの彫刻のじかん”. (公式ウェブサイト). 道刃物工業株式会社. 2010年4月11日閲覧。

Hnizdovsky, Jacques. “How Prints are Made Technique” (英語). (official site). Jacques Hnizdovsky. 2010年4月11日閲覧。:ジャーク・ヒニズドフスキーの木版画テクニック。