ヴォイヴォディナ

- ヴォイヴォディナ自治州

Аутономна Покрајина Војводина

Vajdaság Autonóm Tartomány

Autonómna Pokrajina Vojvodina

Provincia Autonomă Voievodina

Автономна Покраїна Войводина

Autonomna Pokrajina Vojvodina

(地域の旗) (地域の紋章)

- 地域の標語:不明

- 地域の歌:不明

公用語

セルビア語、ハンガリー語、スロバキア語、パンノニア・ルシン語、ルーマニア語、クロアチア語

主都

ノヴィ・サド

最大の都市

ノヴィ・サド

- 政府

大統領

Igor Mirović

州議会議長

István Pásztor

- 面積

総計

21,614km2(N/A)

水面積率

不明

- 人口

総計(2015年)

1,891,701人(N/A)[1]

人口密度

87.5人/km2

- 成立

旧自治州設置

1945年9月1日[2]

自治権拡大

1968年12月26日

自治権縮小

1990年9月28日

現行自治憲法施行

2010年1月1日

通貨

セルビア・ディナール (RSD)

時間帯

UTC +1(DST:+2)

ISO 3166-1

RS / SRB

ccTLD

.rs (セルビア共和国のccTLD)

国際電話番号

381

ヴォイヴォディナ自治州(ヴォイヴォディナじちしゅう、セルビア語: Аутономна Покрајина Војводина / Autonomna Pokrajina Vojvodina; 発音[ʋɔ̌jʋɔdina] (![]() 音声ファイル)、ハンガリー語: Vajdaság Autonóm Tartomány [ˈvɒjdɒʃɑ̈ːɡˌɒutonoːm.tɒrtomɑ̈ːɲ]、スロバキア語: Autonómna Pokrajina Vojvodina、ルーマニア語: Provincia Autonomă Voivodina、クロアチア語: Autonomna Pokrajina Vojvodina、パンノニア・ルシン語:Автономна Покраїна Войводина)は、セルビア北部に設置された自治州である。ボイボジナ、ボイボディナとも表記する[3]。その首都であるノヴィ・サドは、自治州の最大都市である。ヴォイヴォディナは多民族混住の地であり、少数民族の権利擁護の為に数多くの施策が実施されている。26を超える少数民族が居住しており、6つの公用語が存在する。

音声ファイル)、ハンガリー語: Vajdaság Autonóm Tartomány [ˈvɒjdɒʃɑ̈ːɡˌɒutonoːm.tɒrtomɑ̈ːɲ]、スロバキア語: Autonómna Pokrajina Vojvodina、ルーマニア語: Provincia Autonomă Voivodina、クロアチア語: Autonomna Pokrajina Vojvodina、パンノニア・ルシン語:Автономна Покраїна Войводина)は、セルビア北部に設置された自治州である。ボイボジナ、ボイボディナとも表記する[3]。その首都であるノヴィ・サドは、自治州の最大都市である。ヴォイヴォディナは多民族混住の地であり、少数民族の権利擁護の為に数多くの施策が実施されている。26を超える少数民族が居住しており、6つの公用語が存在する。

目次

1 呼称

2 歴史

2.1 概要

2.2 前ローマ時代からローマ帝国統治時代

2.3 中世初期からスラヴ人の入植まで

2.4 ハンガリー統治時代

2.5 オスマン帝国統治時代

2.6 オーストリア帝国統治時代

2.7 セルビア王国およびユーゴスラビア統治時代

2.8 現代

3 地理

4 行政区分

5 主要都市

6 住民

7 政治

8 文化

9 観光

10 経済

11 人権

12 ギャラリー

13 脚注

14 関連項目

15 外部リンク

呼称

ヴォイヴォディナ(Vojvodina)とは、国家形態のひとつを表すセルビア語に由来しており、ヴォイヴォダが統治する侯国を意味する。ヴォイヴォダは古スラヴ語のvoevodaに由来する称号であり、戦士を表すvojnikや、指導者を意味するvoditiと語源を同じくする。直接的には、1848年にこの地域がスルプスカ・ヴォイヴォディナ(Srpska Vojvodina、「セルビア人侯国」の意)と呼ばれたことに由来している。

ヴォイヴォディナ自治州の公式名称は、その6つの公用語でそれぞれ以下のとおりである:

セルビア語:Аутономна Покрајина Војводина / Autonomna Pokrajina Vojvodina

クロアチア語:Autonomna Pokrajina Vojvodina

ハンガリー語:Vajdaság Autonóm Tartomány( 音声)

音声)

スロヴァキア語:Autonómna Pokrajina Vojvodina

ルーマニア語:Provincia Autonomă Voivodina

パンノニア・ルシン語:Автономна Покраїна Войводина

また、ヴォイヴォディナで使用されている、6つの公用語以外の言語ではそれぞれ次のように呼ばれている:

モンテネグロ語:Autonomna Pokrajina Vojvodina / Аутономна Покрајина Војводина

ロマ語:Voyvodina

ブニェヴァツ語:Autonomna Pokrajina Vojvodina

マケドニア語:Автономна Покраина Војводина

ウクライナ語:Автономний край Воєводина

ボスニア語:Autonomna Pokrajina Vojvodina

ドイツ語:Autonome Provinz Woiwodina

スロヴェニア語:Avtonomna pokrajina Vojvodina

アルバニア語:Krahina Autonome e Vojvodinës

ブルガリア語:Автономна област Войводина

チェコ語:Autonomní oblast Vojvodina

歴史

概要

こんにちヴォイヴォディナとよばれる地域は、歴史的にはスレム、バチュカおよびバナトと呼ばれてきた地方のそれぞれ一部分から成っている。この地域の歴史上の統治者は以下のようなものであった:

スコルディスキ(紀元前3世紀 - 紀元後1世紀。首都はシンギドゥヌムで、現在のベオグラード)[4][5][6][7]

ダキア (紀元前1世紀)[8][9][10][11][12]

ローマ帝国(1世紀 - 5世紀)

フン族(5世紀)

東ゴート王国(5世紀)

ゲピド王国(5世紀 - 6世紀)

ランゴバルド人(6世紀)

東ローマ帝国(6世紀、11世紀 - 12世紀)

アヴァール可汗国(6世紀 - 8世紀)

フランク人(8世紀 - 9世紀)

パンノニア・クロアチア公国(9世紀)[13]

下パンノニア公国(9世紀)[14]

モラヴィア王国(9世紀)[15][16][17][18]

ブルガリア帝国(9世紀 - 11世紀)

サラン(Salan、9世紀)[19]

グラド(Glad、9世紀)[20]

ハンガリー王国(10世紀 - 16世紀)

アフトゥム(Ahtum、11世紀)

セルモン(Sermon、11世紀)

ステファン・ドラグティン(13世紀 - 14世紀) - 当初ステファン・ドラグティンはハンガリー王の従臣であったが、後に独立した領主となった

チャーク・ウグリン(Ugrin Csák、13世紀 - 14世紀) - チャーク・ウグリンは当初ハンガリーの貴族であったが、後に独立した領主となった

ヨヴァン・ネナド(Jovan Nenad、1526年 - 1527年)[21][22][23][24][25]

オスマン帝国(16世紀 - 18世紀)

- オスマン帝国従臣のラドスラヴ・チェルニクの侯国(1527年 - 1530年)

テメシュヴァル・エヤレト(1552年 - 1716年)

ハプスブルク君主国(1699年 - 1804年)

軍政国境地帯[26][27][28][29]

タミシュ・バナト(1718年 - 1778年)

ハンガリー王国(クロアチア王国およびスラヴォニア王国を含む)

オーストリア帝国(1804年 - 1867年)

セルビア・ヴォイヴォディナ(1848年 - 1849)

セルビアおよびタミシュ・バナト・ヴォイヴォディナ(1849年 - 1860年)- 軍政国境地帯

ハンガリー王国(クロアチア王国およびスラヴォニア王国を含む)[30]。1849年以降、スラヴォニアは独自のハプスブルク属領となった

オーストリア・ハンガリー帝国(1867年 - 1918年)

軍政国境地帯(1882年まで)[31]

スラヴォニア王国(1868年まで)

ハンガリー王国(クロアチア=スラヴォニア王国を含む)[32]),

スロベニア人・クロアチア人・セルビア人国(1918年)

バナト共和国(1918年)

セルビア王国(1918年)

セルビア人・クロアチア人・スロヴェニア人王国(1918年 - 1929年)

ユーゴスラビア王国(1929年 - 1941年。1941年から1944年まではミラン・ネディッチのセルビア救国政府、アンテ・パヴェリッチのクロアチア独立国、およびハンガリー王国)

ユーゴスラビア社会主義連邦共和国(1944年 - 1992年)

ユーゴスラビア連邦共和国(1992年 - 2003年)

セルビア・モンテネグロ(2003年 - 2006年)

セルビア共和国(2006年より独立国)

また、マチュヴァ(Mačva)の北端の一部もヴォイヴォディナ自治州に含まれている。マチュヴァにおいてはローマ帝国(1世紀 - 4世紀)、東ローマ帝国(4世紀 - 5世紀、5世紀 - 7世紀、11世紀 - 12世紀)、フン族(5世紀)、スラヴ人(7世紀 - 9世紀)、ブルガリア帝国(9世紀 - 11世紀)、ハンガリー王国(12世紀 - 13世紀、14世紀、15世紀、16世紀)、ステファン・ドラグティン(13世紀 - 14世紀)セルビア帝国(14世紀)、ニコラ・アルトマノヴィッチ(Nikola Altomanović、14世紀)、モラヴィア・セルビア公国(14世紀)、セルビア公国(15世紀)、オスマン帝国(15世紀、16世紀 - 18世紀、18世紀 - 19世紀)、ハプスブルク君主国(1718年 - 1739年)、カラジョルジェ・ペトロヴィッチ(Karađorđe Petrović、1804年 - 1813年)、セルビア公国(オスマン帝国の従属国:1815年 - 1878年、独立国:1878年 - 1882年)、セルビア王国(1882年 - 1918年)、セルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国(1918年 - 1929年)、ユーゴスラビア王国(1929年 - 1941年)、セルビア救国政府(1941年 - 1944年)、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国(1944年 - 1992年)、ユーゴスラビア連邦共和国(1992年 - 2003年)、セルビア・モンテネグロ(2003年 - 2006年)を経て、2006年より独立国となったセルビア共和国の領土となっている。

1848年、5月議会(May Assembly)によりセルビア・ヴォイヴォディナ(Serbian Vojvodina)の設立が宣言されたが、1849年にハンガリー人が進軍してきたことと、セルビア人指導者間の不和により、同年中にこのセルビア人自治領は姿を消し、その軍はオーストリア帝国軍に編入された。1849年にオーストリアおよびロシア帝国の軍がハンガリー人を打ち破り、オーストリア帝国の王領としてセルビア・ヴォイヴォディナおよびタミシュ・バナト(Voivodeship of Serbia and Banat of Temeschwar)が成立した。この自治領は1849年から1860年まで存続し、当初のセルビア・ヴォイヴォディナよりも大幅に広い領土が含まれていた。第一次世界大戦後、この地域にすむセルビア人、ブニェヴァツ人や、その他のスラヴ人たちはハンガリー王国からの分離と、バナト・バチュカおよびバラニャ(Banat, Bačka and Baranja)の設立、そしてこの自治領のセルビア王国への編入を宣言した。オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊に伴って領土を縮小して独立国となったハンガリー王国との境界線は、1920年にトリアノン条約によって定められた。1929年、セルビア王国を継承したユーゴスラビア王国の制度変革により、この地域はドナウ州(Danube Banovina)の一部となり、1944年からはユーゴスラビア社会主義連邦共和国を構成するセルビア社会主義共和国の一部となった。1945年には、セルビアの一部としてこの地にヴォイヴォディナ自治州が設置され、1974年にはヴォイヴォディナ社会主義自治州と改称し、1990年までの間、コソボ社会主義自治州とともに、ユーゴスラビア連邦を構成する6つの共和国とほぼ同等の地位を与えられた。

前ローマ時代からローマ帝国統治時代

新石器時代、この地域には2つの有力な古代文化、スタルチェヴォ文化(Starčevo culture)とヴィンチャ文化(Vinča culture)が栄えた。インド・ヨーロッパ語族の住民が初めてこの地域に住んだのは紀元前4200年ごろと考えられている。銅器時代、青銅器時代から鉄器時代にかけて、この地域には複数のインド・ヨーロッパ語族の民族による古代文化があり、その中にヴチェドル文化(Vučedol culture)、ヴィンコヴツィ文化(Vinkovci culture)、ヴァティン文化(Vatin culture)、ベレギシュ文化(Belegiš culture)、ボスト文化(Bosut culture)などがあった。ローマ人に征服される前は、この地にはイリュリア人、トラキア人、ケルト人などが居住していた。この地で知られている最古の国家はシンギディドゥヌム(Singidunum、ベオグラード)を首都とするケルト人国家スコルディスキ(紀元前3世紀 - 同1世紀)や、ダキア、ブレビスタ(紀元前1世紀)といったものであった。

ローマ帝国支配下では、シルミウム(現在のスレムスカ・ミトロヴィツァ Sremska Mitrovica)は4つのローマ帝国首都のうちのひとつとされ、6人のローマ皇帝を輩出した。ローマ帝国時代、シルミウムは下パンノニア(Lower Pannonia)、パンノニア・セクンダ(Pannonia Secunda)、パンノニア管区(Diocese of Pannonia)、イリュリクム道(Praetorian prefecture of Illyricum)といった行政単位の首都であった。

ローマ帝国による統治は5世紀まで続いたが、その後は様々な民族による群雄割拠となった。バナトはローマ帝国の属州ダキア、スレムは属州パンノニアの一部となったが、バチュカはローマ帝国の域外にあり、サルマティア人の部族ヤジゲ人(Iazyges)が居住した。

中世初期からスラヴ人の入植まで

ローマ帝国がこの地域から駆逐されると、様々なインド・ヨーロッパ系あるいはテュルク系の民族がこの地を統治するようになった。ローマ帝国後にこの地を治めた民族には、ゴート人、サルマティア人、フン人、アヴァール人などがあった。中でも最も有力であったのがゲピド人であり、彼らはシルミウムを首都とする国家をこの地に築いた。聖ディミトリオス(Saint Demetrius)の記録によると、アヴァール人は西暦670年代にこの地域をブルガール人の指導者クベル(Kuber)に与えたとされている。クベルは8世紀にマケドニアへ南下し、テルヴェル(Tervel)と協力関係を結んだ。

ヴォイヴォディナにスラヴ人が居住するようになったのは6世紀から7世紀にかけてのことであり[33][34][35][36][37][38]、その後スラヴ人はサヴァ川やドナウ川を超えてバルカン半島に住むようになる。ヴォイヴォディナ地方では、アボドリテス(Abodrites)、セヴェランス(Severans)、ブラニチェヴツィ(Braničevci)、ティモチャニTimočani)など、この時代のスラヴ人の集落跡が多数見つかっている。9世紀にアヴァール可汗国が崩壊すると、この地域で初めてスラヴ人による国家が誕生する。ヴォイヴォディナを治めた代表的なスラヴ人国家には、ブルガリア帝国やモラヴィア王国、リュデヴィト・ポサヴスキのパンノニア・クロアチアなどがあった。ブルガリア帝国の地方領主としてこの地を統治したのはサラン(Salan)およびグラド(Glad)であり、サランはティテル(Titel)に、グラドはガラド要塞(Galad)あるいはクラドヴォ(Kladovo)に居住したと言われている。グラドの子孫にあたるアフトゥム(Ahtum)は11世紀の領主であり、ハンガリーによるヴォイヴォディナへの勢力拡大に抵抗した人物である。

また、チェラレヴォ(Čelarevo)からは、ユダヤ教を信仰していたと思われる人々の遺跡が見つかっている。アヴァール人やブルガール人が支配していた8世紀から9世紀の時代の墓地の遺跡ブナルジチ(Bunardžić)からは、ユダヤ教の象徴とともにモンゴロイドの特徴を持った骸骨が見つかっている。これらは、ハザール人の一部であるカバル族(Kabars)のものと推定されている(カバル族は830年代から862年の間にハザール可汗国との同盟を破棄し、マジャル人とともに、ヴォイヴォディナを含むカルパティア盆地一帯を攻勢した、ハザール系の3つの部族から成る)。

ハンガリー統治時代

ビザンティン帝国とブルガリア帝国による領土争いが続く中、ヴォイヴォディナ地方の大部分は10世紀から12世紀にかけてハンガリー王国の支配下となり、その後16世紀までハンガリーによる統治が続いた。

11世紀に入るとこの地域にはスラヴ人に替わってマジャル人が増え始め、民族別の人口比率は変化していった。しかしオスマン帝国が14世紀以降にバルカン半島に勢力を拡大してくると、多くのセルビア人がこれを逃れるためにヴォイヴォディナに流入し、再びスラヴ人が増えるようになる。オスマン帝国がヴォイヴォディナ地方をも支配するようになると、ハンガリー人の大部分はこの地域を去り[39]、人口の大部分はスラヴ系のセルビア人やイスラム教徒が占めるようになる[40][41]。

オスマン帝国統治時代

ハンガリー王国がモハーチの戦いでオスマン帝国に敗れると、この地域は戦乱が続く無法地帯となった。1526年、セルビア人の傭兵ヨヴァン・ネナド(Jovan Nenad)はバチュカおよびバナト北部、そしてスレム地方の一部を支配下に置き、独立した邦領(Српско царство Јована Ненада)を打ちたてた。ヨヴァン・ネナドはその邦領の首都をスボティツァに置き、最盛期には自身をセルビア皇帝と名乗り、その国は第二次セルビア帝国を称した。ハンガリーの貴族は極度に混乱したこの軍事的・政治的状況を利用して勢力を拡大し、1527年の夏にセルビア人の軍勢を打ち破った。ヨヴァン・ネナドは暗殺され、彼の「帝国」は崩壊した。その後ネナドの邦領の軍事指導者ラドスラヴ・チェルニク(Radoslav Čelnik)は、自身を首班とする邦領国家(Сремско војводство)を打ちたて、オスマン帝国の従臣としてこの地を統治した。

その後オスマン帝国はヴォイヴォディナ全域を支配下に置くようになり、17世紀末から18世紀初頭の大トルコ戦争でオスマン帝国がオーストリアに敗北するまでこの地を支配した。1699年のカルロヴィッツ条約によってオスマン帝国は中央ヨーロッパから撤退し、替わってオーストリアが中央ヨーロッパの支配者として君臨することとなった。その後もヴォイヴォディナの西部(スレム東部およびタムシュヴァル県)はオスマン帝国の統治が続いたが、これも1718年にオーストリアに征服された。このときの国境の変動は1718年のパッサロヴィッツ条約によって正式化された。

オーストリア帝国統治時代

ヴォイヴォディナにおけるセルビア人の数は元々少なくなかったが、17世紀末までのセルビア人の民族大移動によって、オスマン帝国に済む多数のセルビア人がオーストリア領内に移住してきた。その多くは更に北(現在のハンガリー共和国領)まで移動し、ヴォイヴォディナ西部に留まった者は少数であった。しかし、これによって、ハプスブルク帝国に住むセルビア人は、オスマン帝国に接するオーストリア国境地帯(軍政国境地帯)の防衛と引き換えに、ハプスブルク君主国における固有の民族としての地位と権利を認められるようになった。

ハプスブルクによる統治時代の初期には、ヴォイヴォディナ地方のほぼ全域が軍政国境地帯の一部であり、バチュカ西部のみが民政の下に置かれた。後にヴォイヴォディナ北部を中心に民政に移管されたものの、南部は軍政が続いた。露土戦争中の1787年 - 1788年、一時的にオスマン帝国が西部を支配下に置いた。

1716年にオーストリアは、一時的にこの地域へのマジャル人およびユダヤ人の入植を禁止し、替わって多数のドイツ人を入植させた。1782年にはプロテスタントのマジャル人およびドイツ人が大規模に入植した。

オーストリア帝国内で設置が宣言されたセルビア・ヴォイヴォディナの範囲(1848年、北)と、オスマン帝国の自治領セルビア公国(南)

1848年 - 1849年にかけて、ヴォイヴォディナではハンガリー人とセルビア人の衝突が起こった。スレムスキ・カルロヴツィで開催された5月議会(1848年5月13日 - 15日)は、オーストリア帝国に属する自治国としてのセルビア・ヴォイヴォディナ(セルビア人侯国)の建国を宣言し、その憲法を採択した。それによると、セルビア・ヴォイヴォディナはスレム、バチュカ、バナト、バラニャで構成されるとしている。スレムスキ・カルロヴツィの府主教・ヨシフ・ラヤチッチ(Josif Rajačić)は総主教となり、ステヴァン・シュプリカツ(Stevan Šupljikac)がセルビア・ヴォイヴォディナの初代ヴォイヴォダに選出された。このハンガリー人とセルビア人の民族衝突は激しいもので、どちらの民族でも一般市民に対する蛮行が行われた。

オーストリアとセルビア人は1849年にハンガリー人に対して勝利を収め、オーストリア皇帝の決定により同年11月、オーストリア帝国の属領として新しいセルビア人の自治国・セルビア・ヴォイヴォディナおよびタミシュ・バナト(Voivodship of Serbia and Tamiš Banat)が発足した。この自治国はオスマン帝国との国境地帯にある軍政国境地帯を除いたバナト、バチュカ、スレムの各地域から成るもので、以前に建国が宣言されたセルビア・ヴォイヴォディナよりも広大な領土を持った。テメシュヴァル(ティミショアラ)に首都が置かれ、その君主たるヴォイヴォダの地位はオーストリア皇帝自身が保持することとなった。侯国におけるオーストリア皇帝の正式な称号は「セルビアの大ヴォイヴォダ(ドイツ語:Großwoiwode der Woiwodschaft Serbien)」であった。「イリュリア語(セルビア語を指し示す)」はドイツ語とともに侯国の公用語とされた。しかし1860年、スレムの一部を除いた侯国の大部分はハンガリー王国の領土とされ、1867年のアウスグライヒによりハンガリー王国がオーストリア帝国と並立するオーストリア・ハンガリー帝国へと改組された。その後経済成長の時代がおとずれ、。1867年から1913年までの時代、ハンガリー王国はヨーロッパで2番目の経済成長を遂げた。オーストリア・ハンガリー帝国により実施された最後の国勢調査である1910年の調査によると、ヴォイヴォディナの住民はセルビア人が510,754人(33.8%)、ハンガリー人(マジャル人)が425,672人(28.1%)、ドイツ人が324,017人(21.4%)などであった[42]。

セルビア王国およびユーゴスラビア統治時代

第一次世界大戦の終わりの頃、オーストリア・ハンガリー帝国は崩壊し、1918年10月29日、スレム地方はスロベニア人・クロアチア人・セルビア人国の一部となった。1918年10月31日、テメシュヴァルにてバナト共和国の建国が宣言された。ハンガリー王国の政府はこの独立を承認したものの、バナト共和国は短命に終わった。

1918年11月25日、セルビア人やブニェヴァツ人、その他ヴォイヴォディナに住むスラヴ人たちはノヴィ・サドにて、ヴォイヴォディナ(バナト・バチュカおよびバラニャ)のセルビア王国への統合を宣言した。この議会に加わった議員の数は757人で、578人がセルビア人、84人がブニェヴァツ人、62人がスロバキア人、21人がルシン人、6人がドイツ人、3人がショカツ人、2人がクロアチア人、1人がマジャル人であった。この前日にあたる11月24日には、スレムの議会もまた同地のセルビア王国への統合を宣言した。1918年12月1日、ヴォイヴォディナ全域を統合したセルビア王国は、セルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国の一部となった。

1920年代のノヴィ・サド。ノヴィ・サドはヴォイヴォディナの歴史的な中心地であった

セルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国がユーゴスラビア王国へと改組された1929年、ヴォイヴォディナ地方にはドナウ州が設けられた。その州都はノヴィ・サドとされ、ドナウ州はスレム、バチュカ、バナト、バラニャ、シュマディヤ(Šumadija)およびブラニチェヴォ(Braničevo)から成っていた。

第二次世界大戦中の1941年から1944年にかけて、ナチス・ドイツとその傀儡であるクロアチア独立国や、ハンガリー王国によってヴォイヴォディナは分割占領された。バチュカとバラニャはホルティ・ミクローシュ率いるハンガリーに併合され、スレム(スリイェム)はアンテ・パヴェリッチのクロアチア独立国の領土とされた。ドナウ州の残りの部分、すなわちバナト、シュマディヤおよびブラニチェヴォはミラン・ネディッチを首班とするナチス・ドイツの傀儡・セルビア救国政府の領域とされた。ドナウ州の残余部分の州都はスメデレヴォとされ、またバナトについては同地に少数民族として住んでいたドイツ人が支配する自治領とされた。ヴォイヴォディナを含むセルビアを支配下に置いた枢軸国勢力は、一般市民に対して大規模で組織的な蛮行を繰り広げ、セルビア人やユダヤ人、ロマなどがその対象となった。ヴォイヴォディナに住むユダヤ人はほぼすべてが殺害されるか強制連行された。5万人ほどの一般市民が枢軸国によって殺害され、28万人が強制連行や逮捕、暴行や虐待の被害を受けた[43]

枢軸国による支配は1944年に終わり、新たに発足した共産主義政権によって1945年まで暫定的に軍政下に置かれた。この時代の前後に、ドイツ人やハンガリー人の市民が虐殺の対象となり、数千人が殺害された。枢軸勢力の協力者とみなされたセルビア人も殺害の対象となった。戦時中の枢軸国や、終戦期の共産主義政権による軍事統治下では、ともに強制収容所が設営された。枢軸国占領下ではセルビア人やユダヤ人、ロマ、共産主義者が強制収容所に収監され、終戦にはドイツ人(ドナウ・シュヴァーベン人)などがその対象となった。ヴォイヴォディナに住むドイツ人およそ20万人が、ドイツの敗残兵とともに1944年にこの地域を去った[44]。この地に留まった15万人ほどの大部分が特定の村に集められ、監視下に置かれた。1944年10月以降のパルチザンによる軍事統治下で、8049人のドイツ人が殺害された[45][46][47]。また、2万人のハンガリー人[48]と2万3千人 - 2万4千人[49]のセルビア人が殺害された。ドラゴリュブ・ジヴコヴィッチ(Dragoljub Živkovićによると、47,000人のセルビア人が1941年 - 1948年の間に殺害されたといわれる。うち半数が枢軸国支配下、半数がその後の共産主義軍政下で殺害されたとみられる[50]。

1944年にパルチザンによってユーゴスラビアの統治が回復されると、1945年にセルビア人民共和国の自治州としてヴォイヴォディナ自治州が設置された。ここに、歴史的な「ヴォイヴォディナ」の呼称が復活し、その州都として歴史的にヴォイヴォディナの中心地であったノヴィ・サドが定められた。ヴォイヴォディナ自治州の最終的な州境が確定されたとき、バラニャはクロアチア人民共和国に編入され、マチュヴァの北端の一部がヴォイヴォディナに加えられた。

現代

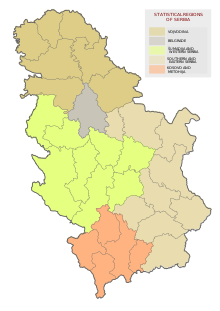

セルビアの地域区分

提案された自治州の旗

ユーゴスラビア連邦人民共和国の発足当初、ヴォイヴォディナ自治州には限定的な自治権しか与えられていなかったが、1974年の憲法改正によって、ヴォイヴォディナ社会主義自治州およびコソボ社会主義自治州には、他のユーゴスラビア連邦を構成する共和国とほぼ同等の地位が与えられた。

スロボダン・ミロシェヴィッチがセルビアを支配するようになると、ヴォイヴォディナとコソボは大幅に自治権を縮小された。その後も「自治州」という呼称は残されたものの、ユーゴスラビアの大統領評議会での投票などの実質的な権限行使についてはセルビアの影響下に置かれるようになった。その後もヴォイヴォディナでは独自の議会や州政府、一定の自治権は維持された。

2000年にミロシェヴィッチが失脚すると、ヴォイヴォディナの地位を巡り新たな議論が出来るようになった。2002年の制度改正により(包括法 omnibus law)ヴォイヴォディナの自治権は拡大され、セルビア議会は1991年に制定されたヴォイヴォディナ自治憲法は時代遅れとされた。2008年10月15日、ヴォイヴォディナ自治州議会は、新しいヴォイヴォディナ自治憲法を120議席中賛成89、反対21で採択した。自治憲法は部分的に修正された上、2009年11月30日にセルビア議会で賛成137、反対24で可決され、同年12月14日に公布、2010年1月1日より施行された。

地理

パンノニア平原。ヴォイヴォディナはその南端に位置している

ヴォイヴォディナはセルビアの北部を占め、中央ヨーロッパ・パンノニア平原の南端に位置している。およそ2百万人が住み、これはセルビアの全人口の27%に相当する。ヴォイヴォディナはドナウ川およびティサ川によっておおきく3つに分けられ、ティサ川の東はバナト、両河川の間がバチュカ、ドナウ川の西がスレムと呼ばれる。スレム(スリイェム)の西部はクロアチア領であり、バチュカの北部はハンガリー領、またバナトの東部はルーマニア領である。また、歴史的にこれらの地域と一体であったバラニャ(ドナウ川とドラーヴァ川の間)については北部がハンガリー領バラニャ県、南部がクロアチア領オシエク=バラニャ郡となっている。地理的・歴史的にベオグラードの一部、ドナウ川よりも東の一帯(パリルラ区など)はバナトに、またサヴァ川よりも北の一帯(ゼムン区、ノヴィ・ベオグラード区など)はスレムに含まれるが、ベオグラード市を構成する自治体はヴォイヴォディナ自治州には属していない。

ヴォイヴォディナの総面積は21500平方キロメートルであり、ヴォイヴォディナはドナウ=ケレシュ=ムレシュ=ティサ(Danube-Kris-Mures-Tisa)と呼ばれるユーロリージョン(euroregion)に指定されている。

行政区分

ヴォイヴォディナの郡

| 西バチュカ郡 北バチュカ郡 南バナト郡 スレム郡 | 中央バナト郡 南バチュカ郡 北バナト郡 |

ヴォイヴォディナの基礎自治体

1992年以降のセルビア憲法では、ヴォイヴォディナは7つの郡に分けられている。それぞれの郡は、各地域の歴史的な呼称に基づいて名付けられている。セルビア共和国の自治省はそれぞれの郡の郡知事を指名するが、郡知事は政治的な実権は持っていない。実際の地方自治を担っているのはオプシュティナ(基礎自治体)であり、ヴォイヴォディナには7つの郡の下に43のオプシュティナと2つの特別市(ノヴィ・サドおよびスボティツァ)が置かれている。

郡 |

自治体 |

面積(km2) |

人口(2002年国勢調査) |

中央バナト郡 |

ズレニャニン、ジティシュテ、セチャニ、ノヴァ・ツルニャ、ノヴィ・ベチェイ |

3,256 |

208,456人 |

北バチュカ郡 |

スボティツァ、バチュカ・トポラ、マリ・イジョシュ |

1,784 |

200,140人 |

北バナト郡 |

キキンダ、アダ、カニジャ、センタ、チョカ、ノヴィ・クネジェヴァツ |

2,329 |

165,881人 |

南バチュカ郡 |

ノヴィ・サド、ヴルバス、ジャバリ、スルボブラン、スレムスキ・カルロヴツィ、バチュ、バチュカ・パランカ、バチュキ・ペトロヴァツ、ベオチン、ベチェイ、ティテル、テメリン |

4,016 |

593,666人 |

南バナト郡 |

パンチェヴォ、アリブナル、ヴルシャツ、オポヴォ、コヴィン、コヴァチツァ、プランディシュテ、ベラ・ツルクヴァ |

4,245 |

313,937人 |

スレム郡 |

スレムスカ・ミトロヴィツァ、イリグ、インジヤ、スタラ・パゾヴァ、シド、ペチンツィ、ルマ |

3,486 |

335,991人 |

西バチュカ郡 |

ソンボル、アパティン、オジャツィ、クラ |

2,420 |

214,011人 |

合計 |

21,500 |

2,031,992人 |

|

太字が郡庁所在地。

主要都市

ヴォイヴォディナの地理区分と主要都市

ヴォイヴォディナの主要都市には以下のようなものがある:

ノヴィ・サド(221,854人)

スボティツァ(96,483人)

ズレニャニン(75,743人)

パンチェヴォ(73,992人)

ソンボル(47,485人)

キキンダ(37,676人)

スレムスカ・ミトロヴィツァ(37,586人)

ヴルシャツ(35,701人)

ルマ(29,969人)

バチュカ・パランカ(27,924人)

インジヤ(25,988人)

ヴルバス(23,910人)

ベチェイ(23,817人)

テメリン(19,613人)

スタラ・パゾヴァ(18,429人)

センタ(18,397人)

フトグ(18,269人)

クラ(セルビア)(17,973人)

アパティン(17,352人)

住民

2002年の国勢調査に基づくヴォイヴォディナの民族分布図

2002年の国勢調査に基づくヴォイヴォディナの言語分布図

2002年の国勢調査に基づくヴォイヴォディナの宗教分布図

ヴォイヴォディナは中央セルビアとくらべるとはるかに民族的多様性に富んでおり、25を超える民族が住み6つの言語が公用語に指定されている[51] 。

ヴォイヴォディナで最大の民族はセルビア人(65%)であり、次いでマジャル人(ハンガリー人、14%)が多い[52]。

ヴォイヴォディナの民族別の人口構成は以下のとおりである:[53][54]

人数 |

比率 |

|

合計 |

2,031,992 |

100 |

セルビア人 |

1,357,320 |

65.05 |

マジャル人 |

290,207 |

14.28 |

スロバキア人 |

56,637 |

2.79 |

クロアチア人 |

56,546 |

2.78 |

ユーゴスラビア人 |

49,881 |

2.45 |

モンテネグロ人 |

35,513 |

1.75 |

ルーマニア人 |

30,419 |

1.5 |

ロマ |

29,057 |

1.43 |

ブニェヴァツ人 |

19,776 |

1.05 |

パンノニア・ルシン人 |

15,626 |

0.77 |

マケドニア人 |

11,785 |

0.58 |

ウクライナ人 |

4,635 |

0.23 |

ムスリム人 |

3,634 |

0.18 |

ドイツ人 |

3,154 |

0.16 |

スロベニア人 |

2,005 |

0.1 |

ショカツ人 |

1,864 |

0.1 |

アルバニア人 |

1,695 |

0.08 |

ブルガリア人 |

1,658 |

0.08 |

チェコ人 |

1,648 |

0.08 |

ロシア人 |

940 |

0.05 |

ゴーラ人 |

606 |

0.03 |

ボシュニャク人 |

417 |

0.02 |

ヴラフ人 |

101 |

0 |

| その他 |

5,311 |

0.26 |

| 地域的アイデンティティ |

10,154 |

0.5 |

| アイデンティティ非表明 |

55,016 |

2.71 |

| 不明 |

23,774 |

1.17 |

ヴォイヴォディナの住民の母語はそれぞれ次のとおりである:

人数 |

比率 |

|

セルビア語 |

1,557,020 |

76.63 |

ハンガリー語 |

284,205 |

13.99 |

スロバキア語 |

55,065 |

2.71 |

ルーマニア語 |

29,512 |

1.45 |

ロマ語 |

21,939 |

1.08 |

クロアチア語 |

21,053 |

1.04 |

マケドニア語 |

4,152 |

n/a |

アルバニア語 |

2,369 |

n/a |

ブルガリア語 |

920 |

n/a |

宗教別の人口構成は以下のとおりである:

人数 |

比率 |

|

正教会 |

1,401,475 |

68.97 |

カトリック教会 (ローマ・カトリックおよび東方典礼カトリック教会を含む) |

388,313 |

19.11 |

プロテスタント |

72,159 |

3.55 |

無神論 |

12,583 |

n/a |

イスラム教 |

8,073 |

n/a |

ユダヤ教 |

329 |

n/a |

| 東洋系 (仏教、ヒンドゥー教など) |

166 |

n/a |

| その他 |

4,456 |

n/a |

| 特定の宗教に所属せず |

418 |

n/a |

| 宗教を表明せず |

101,144 |

n/a |

| 不明 |

42,876 |

n/a |

ジェンダー別の内訳は以下のとおりである:

- 男性 984,942人

- 女性 1,047,050人

年代別の内訳は以下のとおりである:

- 0歳 - 14歳: 15.85%(男性165,332人、女性156,873人)

- 15歳 - 64歳: 68.62%(男性693,646人、女性700,416人)

- 65歳以上: 15.53%(男性:125,964人、女性189,761人)

出典: Republic Statistical Office of Serbia[リンク切れ]

政治

ヴォイヴォディナ自治州では、2008年以降民主党、G17プラス、ハンガリー人連合(Hungarian Coalition)、ヴォイヴォディナ社会民主連盟(League of Social Democrats of Vojvodina)、セルビア社会党が与党となっている。

ヴォイヴォディナ自治州の大統領は2008年以降ボヤン・パイティッチ(Bojan Pajtić、民主党)、州議会議長はエゲレシ・シャーンドル(Sándor Egeresi、ハンガリー人連合)である。

文化

ペトロヴァラディンと要塞

スボティツァの国立劇場。ヴォイヴォディナで最古(1852年設立)のプロフェッショナルの劇場であり、セルビア全土でもクラグイェヴァツについで2番目に古い

ズレニャニンの中央広場

ヴォイヴォディナには地域の学術機関としてヴォイヴォディナ科学芸術アカデミー(Vojvodina Academy of Sciences and Arts)がある。同アカデミーは、他の学術機関との協力のもと、多民族・多文化のヴォイヴォディナにおける学術の発展を目的としている。ヴォイヴォディナ州政府は、州の公用語である6つの言語による新聞を発行しており、ドネヴニク(Дневник)はセルビア語、マジャル・ソー(Magyar Szó)はハンガリー語の日刊紙であり、フルヴァツカ・リイェチュ(Hrvatska riječ)はクロアチア語、フラス・リュドゥ(Hlas Ľudu)はスロヴァキア語、リベルタテア(Libertatea)はルーマニア語、そしてルスケ・スロヴォ(Руске слово)はルシン語の週刊誌である。また、ブニェヴァツ語の新聞・ブニェヴァチュケ・ノヴィネ(Bunjevačke novine)もある。ヴォイヴォディナのコスモポリタン的な多文化共生主義は賞賛の対象となっている[55]。

観光

ヴォイヴォディナのみどころとしては、フルシュカ・ゴーラ(Fruška Gora)山地にあるセルビア正教会の修道院や、ハンティング、各種の文化的・歴史的遺産や多様な民族文化、博物館や画廊、緑豊かな広大な平地、河川、運河、湖、デリブラト砂丘(Deliblatska Peščara)などが挙げられる。夏の音楽祭エグジット(Exit)は2000年以降急速に拡大し人気を集めた。

経済

ヴォイヴォディナの経済は食品製造や農業の比重が高く、農地は州全体の84%を占めている。農産物の70%はトウモロコシであり、20%はハーブ、10%がその他となっている。その他の産業としては金属、化学、電子、石油、建設などがある。2000年以降、情報・計算機技術に関わる産業が急速に発達した。

ヴォイヴォディナの有力企業には次のようなものがある:

- セルビア石油産業

- セルビアガス

- ノヴィ・サド・フェア

- HIPペトロヘミヤ

ヴォイヴォディナの州議会により創立されたヴォイヴォディナ投資促進機関(Vojvodina Investment Promotion)は、この地域への投資促進のための活動を展開している。

人権

2005年、欧州議会やヒューマン・ライツ・ウォッチなどの機関が、ヴォイヴォディナにおける民族間の緊張の高まりやそれに伴う暴力について懸念を表明した[56]。特に、一部で警察による対応が不十分であることが懸念事項として挙げられている。

ギャラリー

ノヴィ・サド

ペトロヴァラディン要塞(ノヴィ・サド・ペトロヴァラディン)

レディンツィ湖

スルボブランのセルビア正教会聖堂

ヴルシャツのカトリック教会の聖堂(ドイツ系)

カニジャのカトリック聖堂(ハンガリー系)

ソンボル

フルシュカ・ゴーラ

マティツァ・スルプスカ

セルビア国立劇場

セルビア人の民族衣装

ハンガリー人の民族衣装

福音派の聖堂(スロヴァキア系)

ノヴィ・サドのイスラム教モスク

ブニェヴァツ人の民族衣装

ルスキ・クルストゥルにあるルシン人の東方典礼カトリックの聖堂

ソンタにあるカトリックの聖堂(クロアチア人/ショカツ人系)

ノヴィ・サド・シナゴーグ

コヴィリ修道院

ヴルシャツにあるルーマニア人の正教会の聖堂

脚注

^ Citypopulattion.de/Serbia

^ worldstatesmen.org/Serbia#VVoivodina

^ “大辞林 第三版の解説”. コトバンク. 2018年2月11日閲覧。

^ Skordisci: istorija i kultura, Jovan Todorović, Institut za izučavanje istorije Vojvodine, 1974, page 268.

^ The Roman war of Antiochos the Great, John D. Grainger, BRILL, 2002, page 82.

^ The Celtic Encyclopedia, Том 1, Harry Mountain, Universal-Publishers, 1998, page 215.

^ http://histoiremesure.revues.org/880

^ http://usuarios.multimania.es/superjulio/IMPERIOS%20BALCANICOS/Mapas%20Imperiales%20Imperio%20de%20Burebista%20de%20Dacia2.jpg

^ http://usuarios.multimania.es/superjulio/IMPERIOS%20BALCANICOS/Mapas%20Imperiales%20Imperio%20de%20Burebista%20de%20Dacia1.jpg

^ http://talcuireapocalipsa.files.wordpress.com/2010/12/dacia-burebista.jpg

^ https://archive.is/20120710061852/juriscult.files.wordpress.com/2011/05/burebistahartadacia1.jpg

^ http://www.mdn.md/biblioteca/images/05DaciaBurebista-01-01.jpg

^ http://keptar.niif.hu/000500/000586/magyaro-honf-terkep_nagykep.jpg

^ http://www.crohis.com/srkulj1/trpimir.jpg

^ http://www.zeitlerweb.com/img/775pxGreat_Moravia.jpg

^ http://nd01.jxs.cz/988/783/895de26d69_51179296_o2.jpg

^ http://www.provitacz.cz/public/upload/products/3183_velka_morava.jpg

^ https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4UgPV8lHqLkmlzAkeGC3DbRJw-5HY83UTRd0A7kBhyphenhyphenDS3laZIUMe78e-Hdxa4v_WvK3wWvUYDJ6o_rq3TK04nEbtUesnUUbijGBZcuywPxSWddNi7oEbVkSVnDcGopg04RDks07O56tYv/s1600/1986_86-01_08_Puspoki1_original.jpg

^ http://keptar.niif.hu/000500/000586/magyaro-honf-terkep_nagykep.jpg

^ http://keptar.niif.hu/000500/000586/magyaro-honf-terkep_nagykep.jpg

^ The Austrian military border: its political and cultural impact, Liviu Maior, Nicolae Bocșan, Ioan Bolovan, Glasul Bucovinei, 1994, page 66.

^ Slavonic encyclopaedia, Joseph Slabey Rouček, Philosophical Library, 1949, page 505.

^ Srpsko srednjevekovno selo, Branko Peruničić, Naučna kniga, 1956, page 49.

^ Srbi u Rumuniji, Ljubivoje Cerović, Ljubomir Stepanov, Savez Srba u Rumuniji, 2000, page 29.

^ Arhivski pregled, Društvo arhivskih radnika SR Srbije, Državna arhiva NR Srbije, 1990, page 88.

^ Farrow's military encyclopedia: a dictionary of military knowledge, Edward Samuel Farrow, Military-Naval Publishing Company, 1895, page 345.

^ Encyclopaedia Britannica: a dictionary of arts, sciences, and general literature, Том 12, William Harrison De Puy, R.S. Peale, 1891, page 361.

^ The World's History: South-eastern and eastern Europe, Viscount James Bryce Bryce, William Heinemann, 1907, page 303.

^ The Catholic encyclopedia: an international work of reference on the constitution, doctrine, discipline, and history of the Catholic church, Том 4, Charles George Herbermann, The Catholic Encyclopedia Inc., 1913, page 512.

^ http://www.terra.es/personal7/jqvaraderey/181815ge.gif

^ http://www.historyonmaps.com/ColourSamples/cbig/DissolutionMilitayFrontier.jpg

^ http://www.bosnjaci.net/foto/Bosna_i_Evropa1.jpg

^ http://www.uncp.edu/home/rwb/slavs_map.jpg

^ “アーカイブされたコピー”. 2012年3月14日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2011年3月15日閲覧。

^ http://ark.wz.cz/ib/slavic_expansion.jpg

^ http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/997/Slovenski-grobovi-uz-reku-Galadsku

^ http://www.scribd.com/doc/31770589/Obicaji-i-Verovanja-Slovena-Na-Tlu-Danasnje-Vojvodine

^ http://www.memo.fr/Media/Salves-X-XIIe.jpg

^ Károly Kocsis, Eszter Kocsisné Hodosi, Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, Simon Publications LLC, 1998, page 140.

^ Károly Kocsis, Eszter Kocsisné Hodosi, Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, Simon Publications LLC, 1998, page 155.

^ Károly Kocsis, Eszter Kocsisné Hodosi, Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, Simon Publications LLC, 1998, page 140.

^ http://www.hungarian-history.hu/lib/hmcb/Tab21.htm

^ Dr Dušan Popov, Vojvodina, Enciklopedija Novog Sada, sveska 5, Novi Sad, 1996, page 196.

^ Dragomir Jankov, Vojvodina - propadanje jednog regiona, Novi Sad, 2004, page 76.

^ Nenad Stefanović, Jedan svet na Dunavu, Beograd, 2003, page 133.

^ de Zayas.

^ Zoran Janjetovic, Between Hitler and Tito, 2005.

^ Dragomir Jankov, Vojvodina – propadanje jednog regiona, Novi Sad, 2004, page 78.

^ Srbe podjednako ubijali okupatori i „oslobodioci”

^ Srbe podjednako ubijali okupatori i „oslobodioci”

^ Johnstone, Sarah (2007). Europe on a shoestring. Lonely Planet. pp. 981. ISBN 9781741045918.

^ “アーカイブされたコピー”. 2011年4月24日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2011年4月24日閲覧。

^ http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=68

^ “アーカイブされたコピー”. 2011年4月24日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2011年4月24日閲覧。

^ hidden europe magazine - Articles - hidden europe 13 (March 2007) - two communities in Banat

by Laurence Mitchell

^ Dangerous Indifference: Violence against Minorities in Serbia: Assaults on Minorities in Vojvodina

関連項目

- バチュカ

- バナト

- スレム

- マチュヴァ

- バラニャ

外部リンク

(英語) (セルビア語) ヴォイヴォディナ自治州政府

(英語) (セルビア語) ヴォイヴォディナ自治州政府 地域・国際協力事務局

| ||||||||||

†2003年にセルビア・モンテネグロに移行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||