諮問手続き

|

この項目は2009年12月1日発効のリスボン条約にあわせた更新がなされていません。そのため古い情報が含まれている可能性があります。 記事の更新が完了した場合には、このテンプレートを除去してください。 |

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年10月) |

欧州連合 |

欧州連合の政治 |

議会

|

閣僚理事会

|

欧州理事会

|

委員会

|

裁判所

|

他の機構

|

政策と課題

|

外交

|

選挙

|

法

|

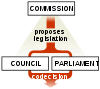

諮問手続き(しもんてつづき)は、欧州連合の3つの柱のうち第1の柱である欧州共同体分野の政策に関する立法手続きのひとつ。

概要

諮問手続きにおいて、欧州委員会は法案を欧州連合理事会と欧州議会の両方に提出することになっているが、実務の上では欧州議会や経済社会評議会、地域委員会といった機構に諮問するのは欧州連合理事会である。しかし欧州連合理事会は欧州議会の態度やほかの諮問機関に拘束されることはなく、あくまで欧州議会に対して事案を諮ることが義務付けられているのみであり、欧州議会ができるのは採択を遅らせることだけで、議案の変更や採択の回避はできない。欧州連合理事会が欧州委員会の法案に修正を加えるさいには全会一致で採択されなければならない。諮問手続きはとくに共通農業政策に関する事案を採択するさいに用いられることが多い。

2000年2月の政府間協議において、欧州共同体と域外国や国際機関との間での通商協定の締結について、欧州委員会は諮問手続きを適用するべきであると主張した。

適用

事案によっては欧州議会に諮問することが義務とされているものがある。これは基本条約において諮問が求められているためであり、欧州議会が意見を示さない法案については、手続きに瑕疵があるとして法律として効力を持つことはない。他方、諮問手続きとすることが選択的であることがあり、これは欧州委員会が欧州連合理事会に対し、欧州議会に諮ることを持ちかける場合である。

諮問手続きにおいて欧州議会は、欧州委員会の提出した法案について賛成、または反対の意見を表明し、あるいは修正を求めることができる。

諮問手続きが適用される事案は以下のものである。

警察・刑事司法協力に関する政策

条約の改正- 性別、人種・種族的出身、宗教・政治信条、年齢、同性愛に対する差別に対する政策

- 欧州連合の市民権

- 農業政策

- 査証、難民、移民および個人の自由な移動に関する政策

- (特定地域に重大な影響を及ぼしかねない)運輸政策

- 競争政策

- 関税協定

- 経済政策

- 「緊密化された協力」 - 特定の政策分野について、一部の加盟国が参加に難色を示していても、それ以外の加盟国が共同で取り組むことを認めている協定。

租税のような一部の政策分野については、欧州連合理事会は満場一致で決めなければならない。

関連項目

- 協力手続き

- 共同決定手続き