太上天皇

光格天皇は平成31年現在、最後の太上天皇である

太上天皇(だいじょうてんのう、だじょうてんのう)とは、譲位により皇位を後継者に譲った天皇の尊号[1]、または、その尊号を受けた天皇。由来は、中国の皇帝が位を退くと「太上皇」と尊称されたことにあるとされる。元々は譲位した天皇が自動的に称する尊号であったが、嵯峨天皇の譲位以降は新天皇から贈られる尊号に変化した。

略称は「上皇」である。また、出家した太上天皇を、「太上法皇(法皇)」と称する。ただし、これは法的な根拠のある身位ではなく、太上法皇も太上天皇に含まれる。また、太上法皇の称号が用いられた初例は宇多法皇とされており、聖武上皇や清和上皇などそれ以前の退位後に出家した太上天皇には太上法皇(法皇)を用いるのは正確な表現ではない。

「院」とも称され、太上天皇が治天の君として政務を執った場合、その政治を院政という(太上天皇がみな院政をしいた訳ではない)。三宮(后位)と合わせて「院宮」といい、更に、皇族や有力貴族を含めた総称を「院宮王臣家」といった。院の御所が仙洞御所と呼ばれたことから、「仙洞」も上皇の謂として用いられる。

目次

1 概要

2 皇室典範制定後の動き

3 歴代太上天皇

4 同時在位

5 幕末の御料

6 脚注

7 参考文献

8 関連項目

概要

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2017年1月) |

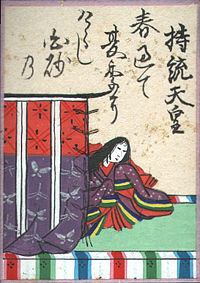

日本史上最初の太上天皇となった持統天皇(飛鳥時代)

日本の皇室における譲位の初例は皇極天皇であったが、この時点では君主号は「天皇」ではなく「大王」であり、当然「太上天皇」という称号もなかったため「皇祖母尊」(すめみおやのみこと)という臨時の尊号が設けられた。また、その後皇極天皇自身が、斉明天皇として重祚している。

その後、大宝令において太上天皇の称号が定められたことで、持統天皇11年(文武天皇元年)8月1日(697年8月22日)、持統天皇が文武天皇に譲位し、史上初の太上天皇(上皇)になった。

日本の皇室には、江戸時代後期仁孝天皇に譲位した光格上皇まで、計59人の上皇が存在した。つまり、歴代天皇のうち半数近くが退位して上皇となっている。ただし、平安時代以降「天皇の崩御」という事態そのものが禁忌として回避されるようになり、重態となってから譲位の手続きが行われて上皇の尊号が贈られ、直後に崩御した例が多い。

醍醐天皇は譲位後8日、一条天皇は10日、後朱雀天皇は3日で崩御している。後一条天皇に至ってはその崩御があまりにも急であったためそれさえも間に合わず、その事実を隠したまま譲位の手続きを進め、それが完了してからはじめて崩御を公表するありさまであった。江戸時代の後光明天皇などでも同様のことがあった。後桃園天皇に至っては、正式な在位終了日が崩御日の10日後という異常な状態のままになっている。これは、あくまでも「天皇の崩御」ではなく「上皇の崩御」として取り扱うための便法である。

持統天皇以来、太上天皇の称号は退位した天皇が自動的に称するものであり、特段の儀式は必要なかった。時代が下って嵯峨天皇は、自らの異母弟である淳和天皇への譲位に際し、太上天皇の称号の辞退を申し出た。太上天皇は在位の天皇を親権者として支えることから、天皇と同格の権威と権限を有するものとされていたが、嵯峨天皇の場合、兄に過ぎず親権者ではない平城上皇との間で権力の分掌をめぐって深刻な対立を生じ、ついにクーデターで兄を排除せざるを得なくなった。このため、二重権力の弊害を避けるために太上天皇を辞退したものである。ただ淳和天皇はこれを受け入れず、最終的には淳和天皇が嵯峨天皇に対して太上天皇の称号を奉上する(嵯峨天皇が淳和天皇に対して太上天皇の称号を宣下する)ことで解決がはかられた。これにより、太上天皇の意味合いは、新天皇から与えられる地位に変化したのである。これを踏まえて歴史学界では、一般に、平城までの太上天皇はそのまま「太上天皇」と呼び、嵯峨天皇以降の太上天皇を「上皇」と呼び分ける慣習となっている。

なお、仁明天皇や後醍醐天皇のように、退位と死去がほぼ同日だったため、退位後も存命だったにもかかわらず太上天皇の宣下が見送られたケースもある。また淳仁天皇は、藤原仲麻呂の乱の結果として強制的に皇位を追われ、淡路国に流されたまま死去したことから、「淡路廃帝」と呼ばれて歴代天皇として認められず、尊号は贈られなかった。安徳天皇も弟の後鳥羽天皇の即位により廃帝とみなされた。仲恭天皇は即位の礼も経ないまま位を追われたため、即位の事実自体を認められず「九条廃帝」「後廃帝」と呼ばれてやはり歴代天皇から外され、宣下はなされなかった。なお、 淳仁天皇と仲恭天皇については、明治天皇によって改めて尊号が追号された。

光厳天皇は後醍醐天皇の政権奪取により廃位され、即位の事実自体も否定されたが「皇太子を辞退したことに対する褒賞」として特例で太上天皇の称号を認められた。崇光天皇も観応の擾乱のさなか足利尊氏の南朝への降伏(正平一統)により北朝が一時的に消滅したため廃位となったが、融和策を採った南朝側の配慮で太上天皇とされている。後村上天皇・長慶天皇は南朝により太上天皇とされた可能性があるが、北朝側は承認しなかった。後亀山天皇も北朝側から歴代天皇として認められず、かろうじて太上天皇の称号は得たものの、これは足利義満が朝廷の反対を押し切って独断で決めた強引なものであり、それさえも「天皇になっていない太上天皇」の扱いを受けた。

天皇号が絶えていた時期にも、太上天皇号は変わらず用いられた。右に「曾孫太上天皇昭仁」とある。「昭仁」は桜町天皇の諱で、当時は太上天皇。亡き曽祖父・霊元天皇に捧げたもの(江戸時代後期)

孝謙天皇は、いったん退位して太上天皇となったのち、後任の淳仁天皇を廃位した上で自ら称徳天皇として重祚し、天皇に復帰した。上皇から天皇に復帰したのは、ほかに後醍醐天皇の例があるが、こちらは元弘の乱に敗れて御謀叛方となった後醍醐天皇側があくまで退位を拒み、京都では光厳天皇が在位し、自らは隠岐に流されている間も「自分が正統な天皇である」と主張し続けた結果であり、本人は最後まで重祚とは認めなかった。2017年現在の皇統譜も、後醍醐側の主張を容認し、光厳を歴代外の天皇としている。

同時に多数の上皇が並立した最多記録は、正安3年1月28日(1301年3月9日)から嘉元2年7月16日(1304年8月17日)まで、後深草上皇・亀山上皇・後宇多上皇・伏見上皇・後伏見上皇の5名の上皇が存在した期間である。

その他、天皇としての即位を経ずに太上天皇位を受けた者が2名(後高倉院・後崇光院)おり、死後に太上天皇号を贈られた者が2名(誠仁親王、陽光院・閑院宮典仁親王、慶光天皇)いる。足利義満は、朝廷の事実上の支配者として君臨したことを踏まえ、死に際して太上天皇の尊号を贈られたが、後継者の足利義持が辞退した。閑院宮典仁親王は生前に尊号が贈られることが決定していたが、幕府の反対により受けることはなかった(尊号一件)。

2019年(平成31年)3月現在、生前に尊号を受けた最後の太上天皇(上皇)は、文化14年3月24日(1817年5月9日)、仁孝天皇に譲位した光格天皇[注釈 1]、最後に追号された太上天皇(上皇)は、死後90年後の1884年(明治17年)、「慶光天皇」の諡号と「太上天皇」の尊号が贈られた閑院宮典仁親王[注釈 2]である。

皇室典範制定後の動き

明治時代の旧皇室典範起草時、『高輪会議』における伊藤決裁により、「譲位規定を削る」、「太上天皇の規定も削る」とされ[2][3]、戦後の皇室典範にも引き継がれている。

旧皇室典範が制定されて以降、大正天皇、昭和天皇、今上天皇の皇位継承においては「諒闇践祚」、すなわち天皇の崩御後、直ちに皇太子が践祚し即位する形が採られたため、太上天皇(上皇)の奉上・宣下・譲位はいずれも行われなくなっていたが、2017年に今上天皇の退位を行うための特例法である天皇の退位等に関する皇室典範特例法(退位特例法)が定められ、2019年4月30日に今上天皇の退位、翌日5月1日に皇太子徳仁親王の即位が予定されている。なお、特例法第3条で「退位した天皇は、上皇とする。」と規定されており、「太上天皇」ではなく「上皇」が退位後の正式名称となる。

歴代太上天皇

|

|

同時在位

- 天皇や他の太上天皇と同時に在位していた期間

| 年 | 天皇 | 太上天皇 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 697 | 文武 | 持統上皇 |

||||

| 703 | ||||||

| 715 | 元正 | 元明上皇 |

||||

| 721 | ||||||

| 724 | 聖武 | 元正上皇 |

||||

| 748 | ||||||

| 749 | 孝謙 | 聖武上皇 |

||||

| 756 | ||||||

| 758 | 淳仁 | 孝謙上皇 |

||||

| 764 | ||||||

称徳 | ||||||

| 770 | ||||||

| 781 | 桓武 | 光仁上皇 |

||||

| 782 | ||||||

| 809 | 嵯峨 | 平城上皇 | ||||

| 822 | ||||||

| 823 | 淳和 | 嵯峨上皇 |

||||

| 833 | ||||||

| 仁明 | 淳和上皇 |

|||||

| 840 | ||||||

| 842 | ||||||

| 876 | 陽成 | 清和上皇 | ||||

| 881 | ||||||

| 884 | 光孝 | 陽成上皇 | ||||

| 887 | ||||||

宇多 | ||||||

| 897 | ||||||

| 醍醐 | 宇多上皇 |

|||||

| 930 | ||||||

朱雀 | ||||||

| 931 | ||||||

| 946 | ||||||

| 村上 | 朱雀上皇 |

|||||

| 949 | ||||||

| 952 | ||||||

| 969 | 円融 | 冷泉上皇 | ||||

| 984 | ||||||

| 花山 | 円融上皇 |

|||||

| 987 | ||||||

| 一条 | 花山上皇 |

|||||

| 991 | ||||||

| 1008 | ||||||

| 1011 | ||||||

| 三条 | 一条上皇 |

|||||

| 1016 | 後一条 | 三条上皇 |

||||

| 1017 | ||||||

| 1045 | 後冷泉 | 後朱雀上皇 | ||||

| 1073 | 白河 | 後三条上皇 | ||||

| 1087 | 堀河 | 白河上皇 | ||||

| 1107 | ||||||

| 1108 | 鳥羽 |

|||||

| 1123 | ||||||

| 崇徳 | 鳥羽上皇 |

|||||

| 1129 | ||||||

| 1142 | ||||||

| 近衛 | 崇徳上皇 |

|||||

| 1155 | ||||||

後白河 | ||||||

| 1156 | ||||||

| 1158 | ||||||

| 二条 | 後白河上皇 |

|||||

| 1164 | ||||||

| 1165 | ||||||

| 六条 | 二条上皇 |

|||||

| 1168 | ||||||

| 高倉 | 六条上皇 |

|||||

| 1176 | ||||||

| 1180 | ||||||

| 安徳 | 高倉上皇 |

|||||

| 1181 | ||||||

| 1182 | ||||||

| 1183 | 後鳥羽 |

|||||

| 1192 | ||||||

| 1198 | ||||||

| 土御門 | 後鳥羽上皇 |

|||||

| 1210 | ||||||

| 順徳 | 土御門上皇 |

|||||

| 1221 | ||||||

| 仲恭 | 順徳上皇 |

|||||

後堀河 | ||||||

| 1231 | ||||||

| 1232 | ||||||

| 四条 | 後堀河上皇 |

|||||

| 1234 | ||||||

| 1239 | ||||||

| 1242 | ||||||

| 1246 |

後深草 | 後嵯峨上皇 | ||||

| 1260 | ||||||

| 亀山 | 後深草上皇 |

|||||

| 1272 | ||||||

| 1274 | ||||||

| 後宇多 | 亀山上皇 |

|||||

| 1287 | ||||||

| 伏見 | 後宇多上皇 |

|||||

| 1298 | ||||||

| 後伏見 | 伏見上皇 |

|||||

| 1301 | ||||||

| 後二条 | 後伏見上皇 |

|||||

| 1304 | ||||||

| 1305 |

||||||

| 1308 |

||||||

花園 | ||||||

| 1317 | ||||||

| 1318 | ||||||

| 後醍醐 | 花園上皇 |

|||||

| 1324 | ||||||

| 1334 | 光厳上皇 (北朝) |

|||||

| 1335 | ||||||

| 1336 | 後醍醐上皇 |

|||||

| 1337 | ||||||

| 1338 | ||||||

| 1339 | 後村上 |

|||||

| 1348 | ||||||

光明上皇 (北朝) | ||||||

| 1351 | 崇光上皇 (北朝) |

|||||

| 1364 | ||||||

| 1368 | ||||||

長慶 | ||||||

| 1371 | 後光厳上皇 |

|||||

| 1374 | ||||||

| 1380 | ||||||

| 1381 | ||||||

| 1382 | 後円融上皇 (北朝) |

|||||

| 1383 | ||||||

| 後亀山 | 長慶上皇 |

|||||

| 1392 | ||||||

後小松 | ||||||

| 1393 | 後亀山上皇 |

|||||

| 1394 | ||||||

| 1398 | ||||||

| 1412 | ||||||

| 称光 | 後小松上皇 |

|||||

| 1425 | ||||||

| 1428 | ||||||

後花園 | ||||||

| 1433 | ||||||

| 1464 | 後土御門 | 後花園上皇 |

||||

| 1471 | ||||||

| 1586 | 後陽成 | 正親町上皇 |

||||

| 1593 | ||||||

| 1611 | 後水尾 | 後陽成上皇 |

||||

| 1617 | ||||||

| 1629 | 明正 | 後水尾上皇 | ||||

| 1643 | ||||||

| 後光明 | 明正上皇 |

|||||

| 1654 | ||||||

| 1655 | 後西 |

|||||

| 1663 | ||||||

| 霊元 | 後西上皇 |

|||||

| 1680 | ||||||

| 1685 | ||||||

| 1687 | ||||||

| 東山 | 霊元上皇 |

|||||

| 1696 | ||||||

| 1709 | ||||||

| 中御門 | 東山上皇 |

|||||

| 1710 | ||||||

| 1732 | ||||||

| 1735 | ||||||

| 桜町 | 中御門上皇 |

|||||

| 1736 | ||||||

| 1737 | ||||||

| 1747 | 桃園 | 桜町上皇 |

||||

| 1748 | ||||||

| 1749 | ||||||

| 1750 | ||||||

| 1771 | 後桜町 | 後桜町上皇 |

||||

| 1779 | ||||||

| 1780 | 光格 |

|||||

| 1813 | ||||||

| 1817 | ||||||

| 仁孝 | 光格上皇 |

|||||

| 1840 | ||||||

幕末の御料

国立歴史民俗博物館の『旧高旧領取調帳データベース』には、摂津国島下郡のうち下中条村の一部・鮎川村の一部・吹田村の一部・上野村の全域の計1,896石8斗8升9合が「仙洞御領」として記載されている。

脚注

注釈

^ 光格天皇はその後、天保11年11月18日(1840年12月11日)或いは19日(12日)に崩御。

^ 歴代天皇の代数には数えられないものの、明治天皇の高祖父にあたるとして追号された。

出典

^ 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)1375頁、1683頁、1684頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)1226頁参照。

^ 齊藤雅俊 (2016年7月21日). “明治皇室典範10条(「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」)に関して”. 2014年8月9日閲覧。

^ 「高輪会議」における『皇室典範再稿(柳原前光内案)』逐条審議、伊藤決裁[第十二条(譲位)、第十五条(太上天皇)] : 皇室典範、皇族令、草案談話要録 (明治20年3月20日) は、梧印文庫研究会編著『梧陰文庫影印−明治皇室典範制定本史-』(1986年8月1日発行、國學院大學)、国立国会図書館憲政資料室所蔵「憲政史編纂会収集文書」に所収。

参考文献

- 宮内庁書陵部著『皇室制度史料(太上天皇(一)」(吉川弘文館、1978年) ISBN 4642011315

- 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年) ISBN 400080121X

- 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年) ISBN 4385139059

- 退位した天皇の退位理由一覧

関連項目

- 院政

- 太上王

太閤、大御所

皇室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||