国土地理院

| 国土地理院 こくどちりいん Geospatial Information Authority of Japan | |

|---|---|

| |

国土地理院庁舎 | |

| 役職 | |

| 院長 | 川﨑 茂信 |

| 参事官 | 鎌田 高造 |

| 組織 | |

| 上部組織 | 国土交通省 |

| 内部部局 | 総務部、企画部、測地部、地理空間情報部、基本図情報部、応用地理部、測地観測センター、地理地殻活動研究センター |

| 地方機関 | 地方測量部(9箇所)、沖縄支所 |

| 概要 | |

| 所在地 | 〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番 北緯36度6分16.5秒 東経140度5分4.5秒 / 北緯36.104583度 東経140.084583度 / 36.104583; 140.084583 |

| 定員 | 671人(2018年度予算定員)[1] |

| 年間予算 | 96億4,034万5千円[1](2018年度) |

| 設置 | 1869年(明治2年)6月 |

| 改称 | 1960年(昭和35年)7月1日 |

| 前身 | 民部官庶務司戸籍地図掛(内務省地理局) 太政官政表課 兵部省陸軍参謀局間諜隊(参謀本部陸地測量部) 工部省測量司 地理調査所 |

| ウェブサイト | |

国土地理院 | |

国土地理院(こくどちりいん、英語:Geospatial Information Authority of Japan)は、国土交通省設置法及び測量法に基づいて測量行政を行う、国土交通省に置かれる特別の機関である。

目次

1 概要

2 沿革

2.1 明治から戦前、戦中まで

2.1.1 陸地測量部発足以前

2.1.2 参謀本部 陸地測量部

2.2 終戦後

2.2.1 内務省 地理調査所

2.2.2 建設省 地理調査所

2.2.3 建設省 国土地理院

2.2.4 国土交通省 国土地理院

3 組織

3.1 本院

3.2 地方測量部及び支所

3.3 その他施設

4 幹部

5 地形等の正式名

6 所管法人・財政・職員

7 脚注

8 参考文献

9 関連項目

10 外部リンク

概要

日本国内における「すべての測量の基礎となる測量」(基本測量)を自ら実施し、国家座標の維持管理を行うほか、国土地理院以外の国の行政機関や公共団体が実施する公共測量の指導・助言を行う。また、地理空間情報の国際標準化や国際連合地名標準化会議・地理学的名称に関する国連専門家グループなどの国際会合への参画、宇宙測地や重力測定の国際的事業への参画など、国家地図作成機関としての国際協力も担っている。また、測量士試験、測量士補試験、測量士登録行政も行っている。

一般に国の基本図である「地形図」の発行元として知られ、これを基に測定・公表される「全国都道府県市区町村別面積調」[1] は、地方交付税法に規定する、地方行政に要する経費の測定単位に関する数値の算定基礎として用いられている。また、災害対策基本法第2条第3号及び武力攻撃事態法第2条第4号に規定する指定行政機関として、地震・火山噴火等の災害時や武力攻撃事態等において、地形図や空中写真をはじめとする地理空間情報の提供やGNSS測量などによる災害観測も行う。

沿革

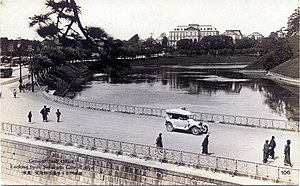

桜田門から望む陸地測量部庁舎。当初は画面左の建物がカッペレッティの設計により西南戦争後に建設に着手、明治14年に落成し、参謀本部として供用されていたが、明治27年の明治東京地震により若干の被害を蒙った。これを受け、参謀本部の機能は新たに建築された北側の新館(画面右)へ明治31年に移転し、この写真の撮影時期(明治末期)には、当時参謀本部の伴属諸課として三階の一部を間借りしていた陸地測量部がほぼ全面的に占用するに至った。

陸地測量部正面写真

明治から戦前、戦中まで

日本水準原点標庫。陸地測量部時代に建設され、国土地理院に引き継がれた後も今なお公的機能を有する建築物。

1869年6月(明治2年5月)に民部官庶務司戸籍地図掛として設立 [2] されたのが行政組織としての起源であるが、近代政府としての測量・地図に関する制度的な嚆矢としては、明治元年12月24日に行政官から府県・諸侯に対し発せされた、管轄地図を凡例等について詳細に指示した上で調製させる旨の沙汰[3]にまで遡ることができる。戸籍地図掛は翌1870年(明治3年)には民部省地理司へと拡充、1871年(明治4年)に民部省が廃止され、測量地図作成業務は新設された工部省測量司に、戸籍業務は大蔵省租税寮へ移管。内務省が設置された1873年(明治6年)の翌年1月には、太政官達「大蔵省中戸籍、土木、駅逓ノ三寮及租税寮中地理、勧農ノ事務ヲ内務省ニ交割セシム」[4]により、同省に地理寮が発足した。その後、同年8月に発せられた太政官達「内務省中測量司ヲ廃シ地理寮ヘ量地課ヲ置キ内史所管地誌課ヲ地理寮ニ併ス」[5]により、内務省発足に伴い工部省から引き継いだ測量司(明治4年8月14日設置)及び太政官正院内史地誌課(明治4年6月8日に設置された太政官政表課を源とする)の業務等を移管統合しつつ、1877年(明治10年)に太政官達第3号「各省中諸寮ヲ廃シ局ヲ設ケシム」[6]により内務省地理局と改称され、全国大三角測量と地籍調査の実施を主要業務とした。

一方で、1871年(明治4年)7月、兵部省に「機務密謀ニ参畫シ地圖政誌ヲ編輯シ並ニ間諜通報等ノ事ヲ掌ル」ことを目的に陸軍参謀局が設けられ、「平時ニ在リ是ヲ諸地方ニ分遣シ地理ヲ測量セシメ地圖ヲ製スルノ用ニ供スル事」として間諜隊が置かれた。翌年の2月に兵部省が陸軍、海軍両省に分割された際には陸軍省参謀局として存置されたが、1873年(明治6年)4月、「陸軍文庫・測量地圖・繪圖彫刻・兵史並兵家政誌蒐輯」を掌る陸軍省第六局(翌年再び参謀局と改称)となった。さらに、1878年(明治11年)12月、陸軍省参謀局が廃止され参謀本部が設置されたのを機に、同部の地図課・測量課として拡充・改称された。

[7][8][9][10][11][12]

このように、一時期日本における測地測量は内務省地理局と参謀本部測量課により二元的に実施されてきたが、1884年(明治17年)6月26日、一連の太政官達「内務省所属大三角測量事務ヲ参謀本部ニ引渡」及び「内務省所属大三角測量事務ヲ参謀本部ニ請取」, によって大三角測量業務は参謀本部の管轄に移管され、内務省地理局は以後地誌編纂を主な業務とすることとなった。これに伴い、同年9月に参謀本部の地図課・測量課が測量局へと拡充された後さらに、1888年(明治21年)5月、陸地測量部條例(明治21年5月勅令第25号)の制定をもって、参謀本部の一局であった測量局は分離して本部長直属の独立官庁である陸地測量部となり、以後1945年(昭和20年)の終戦時まで全国規模の陸地部における測量を統括するという原則が継続された。同年の東京大空襲を受けて長野県松本盆地に各部署毎に分散疎開した[2]。

陸地測量部発足以前

- 1869年(明治2年)4月 - 民部官に庶務司戸籍地図掛が設置される。地誌の編纂と地理資料の収集にあたる。

- 1869年(明治2年)7月 - 民部官が廃止され民部省となる。

- 1870年(明治3年)7月 - 民部省庶務司戸籍地図掛が廃止され、民部省地理司測量掛、図籍掛、戸籍掛を設置。

- 1871年(明治4年)7月 - 兵部省陸軍参謀局に間諜隊を設置。地理調査と地図編集を担当。

- 1871年(明治4年)9月 - 工部省に測量司が設置される。測量、地図作製を担う部門が整備される。

- 1872年(明治5年)2月 - 兵部省が陸軍省及び海軍省に分割され、陸軍参謀局は陸軍省参謀局となる。

- 1872年(明治5年)3月 - 工部省測量司が東京府下で三角測量を開始。

- 1872年(明治5年)5月 - 工部省測量司が皇居測量を開始。

- 1874年(明治7年)1月 - 工部省測量司が内務省に移管され、すぐに地理寮量地局に改組される。

- 1874年(明治7年)12月 - 内務省地理寮が御殿山で金星日面通過観測を行う。

- 1875年(明治8年) - 内務省地理寮量地局が関東地方全域の大三角測量事業(一等三角測量)を開始。

- 1877年(明治10年)1月 - 内務省地理寮が廃止され、内務省地理局が設置される。測量・地図作成・地誌編纂にあたる。

- 1878年(明治11年) - 陸軍省参謀局が廃止され参謀本部が設置。

- 1879年(明治12年) - 参謀本部が全国測量計画を策定。

- 1883年(明治16年) - 参謀本部が一等三角測量、一等水準測量を開始。

- 1884年(明治17年)6月 - 内務省地理局所管の陸上測量業務が参謀本部へ移管。

- 1884年(明治17年)9月 - 参謀本部の地図課・測量課を合せて測量局設置。新たに三角測量課、地形測量課を設置。

参謀本部 陸地測量部

- 1888年(明治21年)5月 - 陸地測量部条例が公布。参謀本部陸地測量部が発足。三角、地形、製図の3科と修技所を置く。

- 1891年(明治24年) - 東京三宅坂参謀本部内に日本水準原点を設置。

- 1892年(明治25年) - 東京麻布に日本経緯度原点を設置(東京天文台子午環中心)。

- 1910年(明治43年) - 2万5千分1地形図の作成を開始。

- 1915年(大正4年) - 一等三角測量が完了(明治成果)。

- 1924年(大正13年) - 全国5万分1地形図がほぼ完了(陸測の5万)。

- 1938年(昭和13年) - 国内の2万5千分1地形図の作成を中断。

- 1941年(昭和16年)4月 - 陸地測量部条例が改正。三角科が第一科、地形科が第二科、製図科が第三科、修技所が教育部となる。

- 1944年(昭和19年)4月 - 杉並区の明治大学予科校舎に疎開。

- 1945年(昭和20年) - 長野県松本市郊外(波田村、梓村、塩尻町、明盛村温明の各国民学校)に疎開。

- 1945年(昭和20年)5月 - 陸地測量部三宅坂庁舎が空襲により焼失。

- 1945年(昭和20年)8月31日 - 陸地測量部条例が廃止され、陸地測量部が消滅。

終戦後

終戦直後、陸軍参謀本部第二部参謀・渡邊正少佐の「戦後の復興にも地図作成機関が必要」として文民組織への逸早い切り替えの努力により[3][4]、「内務省官制中改正ノ件」(昭和20年勅令第502号)の施行をもって、陸地測量部令(昭和16年勅令第505号。明治21年5月勅令第25号の全部改正)の廃止とともに陸地測量部は消滅、終戦2週間後の1945年(昭和20年)9月1日付けで文民組織である内務省地理調査所が新たに発足。貴重な資料・機器は、多くが戦後の混乱による散逸から免れた。翌年には、疎開先の長野県から千葉県千葉市稲毛(旧千葉陸軍戦車学校跡地)に移る(その後、昭和33年には東京・目黒に移転)。1948年(昭和23年)1月1日に建設院地理調査所[5]、続けて同年7月10日に建設省地理調査所となり[6]、1960年(昭和35年)7月1日に現在の国土地理院と改称された[7]。その後、1984年(昭和59年)7月1日、国家行政組織法の改正により建設省の特別の機関に位置づけられ、更に中央省庁再編に伴い国土交通省の特別の機関となり現在に至っている。

本院は筑波研究学園都市内の茨城県つくば市北郷1番にある。1979年(昭和54年)に東京・目黒から現在地(当時は筑波郡谷田部町)に移転した。1996年(平成8年)6月1日に、地図や測量について親しめるような施設「地図と測量の科学館」を開館させた[8][9]。

内務省 地理調査所

- 1945年(昭和20年)8月31日 - 内務省官制が改正され、地理調査所の設置が決定。9月1日に地理調査所が暫定的に3課制(企画、測量、地図)で発足。

- 1946年(昭和21年)7月 - 長野県松本市郊外から千葉市黒砂町の旧陸軍戦車学校跡地に移転(稲毛庁舎)。

- 1947年(昭和22年) - 南海地震による基準点の復旧測量を契機として、定期的な基準点の改測を開始。測地網の方位規正を目的として、三角点で天文経緯度観測を実施。

- 1947年(昭和22年) - カスリーン台風による水害調査(洪水痕跡調査)を行う。

- 1947年(昭和22年) - 地理調査所国分寺分室に技術員教育所が臨時に設置され、翌年から技術者教育が再開される。

建設省 地理調査所

- 1948年(昭和23年)7月10日 - 建設省が発足し、建設省地理調査所(同省の附属機関)となる。庶務、測量、地図、印刷の4部15課と東京支所の編成となる。

- 1948年(昭和23年) - 市町村別の面積測定を再開。

- 1949年(昭和24年)6月3日 - 測量法が公布される。

- 1950年(昭和25年) - 2万5千分1地形図の作成を再開。

- 1950年(昭和25年) - 全国地磁気測量を開始。

- 1950年(昭和25年) - 高知験潮場の開設を機に、全国各地に験潮場が新規開設され始める。

- 1951年(昭和26年)7月 - 地籍調査の実施を決めた12道県に地理調査所の支所を設置。四等三角測量・二等多角測量を実施。

- 1952年(昭和27年) - 国内重力測量を開始。

- 1953年(昭和28年) - 基本測量長期計画を告示(昭和28~37年度まで)。2万5千分1地形図による全国の平地部全域の整備、空中写真測量の実施などを明確化。以降、約10年ごとに改定。

- 1953年(昭和28年) - 新たな20万分1地勢図の整備を開始。

- 1953年(昭和28年) - 月による星の掩蔽(えんぺい)観測を開始。

- 1954年(昭和29年)4月 - 地理調査所の支所を7つの地域ブロックに集約。地方ブロックに係る測量全般を実施する機関となる。

- 1954年(昭和29年)5月 - 主要自然地域名称図を印刷。20万分1またはそれより小縮尺の地図に注記する山地・平野などの自然地名を統一化。

- 1955年(昭和30年) - 湖沼調査を開始。1万分1湖沼図の整備を開始。

- 1955年(昭和30年) - 千葉県君津町(現 君津市)鹿野山に、地磁気絶対観測室を設置。

- 1956年(昭和31年) - 南極観測事業に参加。地球物理観測と地図作成を主務として、測地・地形観測要員が参加。

- 1956年(昭和31年)6月 - 測量第 1 部・測量第 2 部を廃し、測地部・測図部に改編。写真測量による地図作成が実用・本格化。

- 1957年(昭和32年) - 技術員教育所が建設研修所測量研修部となる。

- 1958年(昭和33年)7月 - 千葉県千葉市から東京都目黒区の駒沢練兵場跡地へ庁舎を移転(東山庁舎)。東京支所が三宅坂に移転して関東支所に改称。

- 1960年(昭和35年)4月 - 水害予防対策土地条件調査(現 土地条件調査)を開始。洪水地形分類図(現 2万5千分1土地条件図)と地盤高及び水防要図の整備を開始。

建設省 国土地理院

- 1960年(昭和35年)7月1日 - 地理調査所から国土地理院に改称(英称はGeographical Survey Instituteのまま変更なし)。支所もまた地方測量部に改称。

- 1960年(昭和35年) - 国土基本図事業の開始。全国的な空中写真の撮影を再開。大縮尺地図整備を進める。

- 1962年(昭和37年) - 鹿野山測地観測所を設置。職員が常駐し本格的な天文・地磁気・重力などの連続観測を行う。

- 1964年(昭和39年) - 第二次基本測量長期計画を告示(昭和39~49年度まで)。2万5千分1地形図の全国整備などを明確化。

- 1964年(昭和39年) - 人工衛星観測を開始。

- 1964年(昭和39年) - 写真図の作成を開始。

- 1965年(昭和40年) - 土地利用調査を開始。2万5千分1土地利用図の整備を開始。

- 1969年(昭和44年) - 地震予知連絡会を設置。

- 1972年(昭和47年) - 沿岸海域基礎調査を開始。沿岸海域地形図、沿岸海域土地条件図の整備を開始。

- 1974年(昭和49年) - 精密測地網測量を開始。

- 1979年(昭和54年) - 東京都目黒区から茨城県筑波郡谷田部町(現 つくば市)へ庁舎を移転。

- 1979年(昭和54年) - 火山基本図の整備を開始。

- 1981年(昭和56年) - VLBI装置(可搬型VLBI観測装置)を導入。

- 1983年(昭和58年) - 2万5千分1地形図全国整備が完了(一部離島を除く)。

- 1983年(昭和58年) - 1万分1地形図の整備を開始。

- 1984年(昭和59年)7月1日 - 建設省の特別の機関となる。

- 1989年(平成元年) - 国土基本図データベース作成事業の開始。

- 1989年(平成元年) - 火山土地条件図の整備を開始。

- 1993年(平成5年) - 南関東・東海地域に電子基準点を設置。

- 1994年(平成6年) - 全国GPS連続観測施設の運用を開始。

- 1995年(平成7年) - GIS基盤情報整備事業の開始。

- 1995年(平成7年) - 都市圏活断層図(現 活断層図)の整備を開始。

- 1996年(平成8年)6月1日 - 地図と測量の科学館が開館。

- 1998年(平成10年) - つくばVLBI観測局を国土地理院構内に設置

- 1998年(平成10年) - 地球地図の整備を開始。

国土交通省 国土地理院

- 2001年(平成13年)1月6日 - 国土交通省発足、同省の特別の機関となる。災害対策基本法に基づく指定行政機関となる。

- 2001年(平成13年)6月12日 - 測量法改正(日本測地系から世界測地系に移行)。

- 2002年(平成14年) - 電子基準点網の全国整備が完了。

- 2003年(平成15年) - 電子国土Webシステム(現 地理院地図)の運用を開始。数値地図25000(空間データ基盤)の全国整備が完了。

- 2007年(平成19年) - 測量法改正(測量成果の活用促進)。

- 2007年(平成19年)5月30日 - 地理空間情報活用推進基本法が公布される。

- 2010年(平成22年)4月1日 - 国土地理院の英称をGeospatial Information Authority of Japanに変更(略称はGSIのまま変更なし)。

- 2011年(平成23年) - 東北地方太平洋沖地震の影響で日本経緯度原点及び日本水準原点の原点数値を改正。

- 2012年(平成24年) - 明治期の低湿地データの整備を開始。地震による液状化発生に関与する、過去の土地利用を再現。

- 2013年(平成25年)7月 - 地理院地図の運用を開始。

- 2014年(平成26年) - 電子地形図25000及び2万5千分1地形図の領土全域の整備が完了。

- 2015年(平成27年) - 電子地形図20万、数値地図(国土基本情報20万)の全国整備が完了。

- 2016年(平成28年)3月10日 - 国土地理院ランドバードを発足。無人航空機(UAV)を使った測量を支援。

- 2016年(平成28年)5月1日 - 石岡VLBI観測施設が本格運用を開始。

- 2017年(平成29年)2月22日 - 指定緊急避難場所データを地理院地図から公開。

- 2017年(平成29年)3月14日 - 地理院地図Globeを正式公開。地理院地図の3次元表示が可能に。

- 2017年(平成29年)3月15日 - 日本重力基準網2016(JGSN2016)を公表。日本の重力値の基準を40年ぶりに更新。

- 2018年(平成30年) - ビッグデータを用いた地形図(登山道)の修正を開始。

組織

この節は語句の内部リンク、見出しのマークアップなどスタイルマニュアルに沿った修正が必要です。ウィキペディアの体裁への修正にご協力ください(ヘルプ)。(2018年11月) |

国土地理院の内部組織は一般的に、法律の国土交通省設置法、政令の国土交通省組織令および省令の国土地理院組織規則が階層的に規定している。

本院

(茨城県つくば市北郷1番)

- 院長

- 参事官

- 総務部

- 総務課

- 人事課

- 会計課

- 契約課

- 厚生課

- 広報広聴室

- 政策調整室

測量法の施行に関する事務、事務全般に関する業務を行う。

- 企画部

- 企画調整課

- 技術管理課

- 測量指導課

- 国際課

- 地理空間情報企画室

- 防災推進室

事業計画・研究開発計画の企画・立案、公共測量の指導・助言、測量の技術・管理の改善に関する事務、国際協力・交流に関する業務、防災に関する企画・立案等を行う。

- 測地部

- 計画課

- 測地基準課

- 物理測地課

- 宇宙測地課

基本測量における測地測量(基準点測量)、地殻活動の異常な地域における地殻活動の観測、地磁気測量、重力測量及びジオイド測量、超長基線測量等を行う。

- 地理空間情報部

- 企画調査課

- 情報企画課

- 情報サービス課

- 情報普及課

- 情報システム課

地理空間情報の管理・提供・地域連携、地理院地図(電子国土Web)等に関する情報通信システムの開発等を行う。

- 基本図情報部

- 管理課

- 国土基本情報課

- 基本図課

- 地名情報課

- 画像調査課

- 地図情報技術開発室

国土の地図の作成、地名等の資料の収集・処理、陸地の面積の測定、基盤地図情報の整備、空中写真の整備・更新、写真測量・リモートセンシングの測図技術に関する業務等を行う。

- 応用地理部

- 企画課

- 地理調査課

- 地理情報処理課

低地・火山・活断層・湖沼等の地理に関する調査図(地形分類等)の作成、防災及び環境保全に必要な地理空間情報の整備等を行う。

- 測地観測センター

- 衛星測地課

- 電子基準点課

- 地殻監視課

電子基準点の運用、地殻変動の連続観測、測地に関する人工衛星情報の収集・解析・管理・提供、験潮等を行う。

- 地理殻活動研究センター

- 研究管理課

- 地殻変動研究室

- 宇宙測地研究室

- 地理情報解析研究室

地殻変動、宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究を行う。

地方測量部及び支所

- 北海道地方測量部 (北海道札幌市北区8条西2-1-1)

- 管轄:北海道

- 東北地方測量部(宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15)

- 管轄:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

- 関東地方測量部(東京都千代田区九段南1-1-15)

- 管轄:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

- 北陸地方測量部(富山県富山市牛島新町11-7)

- 管轄:新潟県、富山県、石川県、福井県

- 中部地方測量部(愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1)

- 管轄:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

- 管轄:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

- 近畿地方測量部(大阪府大阪市中央区大手前4-1-76)

- 管轄:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

- 中国地方測量部(広島県広島市中区上八丁堀6-30)

- 管轄:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

- 四国地方測量部(香川県高松市サンポート3-33)

- 管轄:徳島県、香川県、愛媛県、高知県

- 九州地方測量部(福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1)

- 管轄:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

- 沖縄支所(沖縄県那覇市樋川1-15-15)

- 管轄:沖縄県

その他施設

- 石岡測地観測局 (茨城県石岡市)

- 水沢測地観測所 (岩手県奥州市)

- 鹿野山測地観測所 (千葉県君津市)

- 東海機動観測基地 (静岡県掛川市)

- 地図と測量の科学館 (茨城県つくば市)

- 忍路験潮場 (北海道小樽市忍路町)

- 奥尻験潮場 (北海道奥尻郡奥尻町)

- 浅虫験潮場 (青森県青森市浅虫)

- 男鹿験潮場 (秋田県男鹿市戸賀塩浜)

- 鼠ケ関験潮場 (山形県鶴岡市鼠ヶ関)

- 飛島験潮場 (山形県酒田市飛島)

- 相馬験潮場 (福島県相馬市原釜)

- 勝浦験潮場 (千葉県勝浦市興津)

- 油壺験潮場 (神奈川県三浦市三崎町)

- 小木験潮場 (新潟県佐渡市)

- 柏崎験潮場 (新潟県柏崎市鯨波)

- 三国験潮場 (福井県坂井市三国町)

- 輪島験潮場 (石川県輪島市輪島崎町)

- 伊東験潮場 (静岡県伊東市富戸)

- 田子験潮場 (静岡県賀茂郡西伊豆町)

- 焼津験潮場 (静岡県焼津市中港)

- 鬼崎験潮場 (愛知県常滑市港町)

- 海南験潮場 (和歌山県海南市冷水)

- 田後験潮場 (鳥取県岩美郡岩美町)

- 須佐験潮場 (山口県萩市)

- 久礼験潮場 (高知県高岡郡中土佐町)

- 仮屋験潮場 (佐賀県東松浦郡玄海町)

- 細島験潮場 (宮崎県日向市細島町)

- 阿久根験潮場 (鹿児島県阿久根市波留)

- 沖縄験潮場 (沖縄県南城市)

幹部

国土地理院の幹部は以下のとおりである[10]。

- 院長:川﨑 茂信

- 参事官:鎌田 高造

- 総務部長:中島 正人

- 企画部長:飛田 幹男

- 測地部長:大木 章一

- 地理空間情報部長:下山 泰志

- 基本図情報部長:明野 和彦

- 応用地理部長:中島 秀敏

- 測地観測センター長:河瀬 和重

- 地理殻活動研究センター長:宇根 寛

地形等の正式名

島名や海峡名などについて、国土地理院と海上保安庁とが協議して名称を固定している。日本ではこの名称を「正式名」と呼ぶことになっている。場合によっては、住民も自治体も用いない名称がこの正式名として定められる場合がある(例:屋代島(周防大島)(正式名では、屋代島))。

山名などについてはこのような制度はない。

所管法人・財政・職員

国土交通省の該当の項を参照

脚注

- ^ ab平成30年度一般会計予算 財務省

^ 金窪敏知、「陸地測量部から地理調査所へ」 地図 2014年 52巻 1号 p. 1_13-1_18, doi:10.11212/jjca.52.1_13

^ 渡邊正氏に国土地理院長から感謝状 - ウェイバックマシン(2014年8月6日アーカイブ分)

^ 地図の読み方事典 東京堂出版 P.164-P.165

^ 1947年(昭和22年)12月26日法律第237号「建設院設置法」

^ 1948年(昭和23年)7月8日法律第113号「建設省設置法」

^ 1960年(昭和35年)7月1日法律第115号「建設省設置法の一部を改正する法律」

^ 長岡(1997):42ページ

^ 日本測量協会(1996):34 - 35ページ

^ 国土地理院幹部一覧(平成30年10月1日現在) 国土地理院

参考文献

- 金窪敏知、「陸地測量部から地理調査所へ」 『地図』 2014 52巻 1号 p.1_13-1_18, doi:10.11212/jjca.52.1_13

- 長岡正利(1997)"国土地理院に「地図と測量の科学館」―平成8年6月1日開館―"びぶろす(国立国会図書館協力部).48(2):42-45.

日本測量協会(1996)"地図と測量の科学館が6月にオープン!"測量(日本測量協会).46(5):34-37.- 斉藤敏夫、佐藤侊、師橋辰夫(1977)、「明治初期測量史試論 伊能忠敬から近代測量の確立まで」 『地図』 1977年 15巻 3号 p.1-13, doi:10.11212/jjca1963.15.3_1

- 清水靖夫(1968)、「内務省地理局『東京実測全図』について」 『地図』 1968年 6巻 3号 p.1-6, doi:10.11212/jjca1963.6.3_1

関連項目

関連項目が多すぎます。関連の深い項目だけに絞ってください。必要ならば一覧記事として独立させることも検討してください。(2018年11月) |

- 電子国土

- 地形図

- 日本経緯度原点

- 日本水準原点

三角点 - 電子基準点

- 水準点

- 点の記

- 測地系

- 超長基線電波干渉法

- 測量の日

- UC-90測量機 くにかぜII

- 地震予知連絡会

- 劒岳 点の記

- 地球地図

- くにかぜII

- 日本の行政機関

外部リンク

- 公式ウェブサイト

国土地理院 (@GSI_chiriin) - Twitter

地理院地図 (@gsi_cyberjapan) - Twitter

国土地理院応用地理部 (@gsi_oyochiri) - Twitter

国土地理院地理地殻活動研究センター (@GSI_Research) - Twitter

GSI International (@gsi_intl) - Twitter

国土地理院 - YouTubeチャンネル

Gsi-cyberjapan- GitHub

採用担当 - Facebook

| ||||||||||||||||||||||||