火星

| この項目には、JIS X 0213:2004 で規定されている文字が含まれています(詳細)。 |

| 火星 Mars | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

探査機「ロゼッタ」による撮影(2007年2月24日) | |||||||

仮符号・別名 |

熒惑、夏日星 |

||||||

| 分類 |

地球型惑星 |

||||||

軌道の種類 |

外惑星 |

||||||

| 発見 | |||||||

| 発見方法 |

目視 |

||||||

軌道要素と性質 元期:2008年1月1日 | |||||||

| 平均公転半径 |

227,936,640 km |

||||||

軌道長半径 (a) |

1.52368 au |

||||||

近日点距離 (q) |

1.381 au |

||||||

遠日点距離 (Q) |

1.666 au |

||||||

離心率 (e) |

0.09341233 |

||||||

公転周期 (P) |

686.98 日 (1.880866 年) |

||||||

会合周期 |

779.94 日 |

||||||

| 平均軌道速度 |

24.1309 km/s |

||||||

軌道傾斜角 (i) |

1.8497 度 |

||||||

近日点引数 (ω) |

336.2075 度 |

||||||

昇交点黄経 (Ω) |

49.6198 度 |

||||||

平均近点角 (M) |

86.5067 度 |

||||||

太陽の惑星 | |||||||

| 衛星の数 |

2(フォボス、ダイモス) |

||||||

| 物理的性質 | |||||||

赤道面での直径 |

6,794.4 km |

||||||

表面積 |

1.44 ×108 km2 |

||||||

質量 |

6.4191 ×1023kg |

||||||

地球との相対質量 |

0.10745[1] |

||||||

| 平均密度 |

3.93 g/cm3> |

||||||

| 表面重力 |

3.71 m/s2 |

||||||

脱出速度 |

5.03 km/s |

||||||

自転周期 |

24.6229 時間 (1.026 日) |

||||||

アルベド(反射能) |

0.15 |

||||||

赤道傾斜角 |

25.19 度 |

||||||

| 表面温度 |

|

||||||

大気の性質 | |||||||

大気圧 |

0.7-0.9 kPa |

||||||

| 平均気温 |

−43℃ (−130℃ + 0℃にも満たない) |

||||||

二酸化炭素 |

95.32% |

||||||

窒素 |

2.7% |

||||||

アルゴン |

1.6% |

||||||

酸素 |

0.13% |

||||||

一酸化炭素 |

0.07% |

||||||

水蒸気 |

0.03% |

||||||

ネオン クリプトン キセノン オゾン |

微量 |

||||||

■Template (■ノート ■解説) ■Project | |||||||

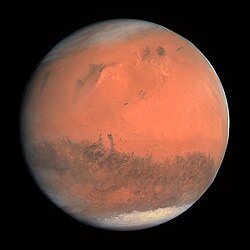

火星(かせい、ラテン語: Mars マールス、英語: マーズ、ギリシア語: Άρης アレース)は、太陽系の太陽に近い方から4番目の惑星である。地球型惑星に分類され、地球の外側の軌道を公転している。

英語圏では、その表面の色から、Red Planet(レッド・プラネット、「赤い惑星」の意)という通称がある。

目次

1 物理的性質

1.1 質量

1.2 大気

1.3 温度

1.4 地質

1.5 地形

1.6 座標の基準

1.7 「運河」

2 火星の衛星

3 火星探査

3.1 有人火星探査

3.2 火星探査批判

4 火星の観測

5 火星起源の隕石

6 氷の湖

7 火星の生命

8 人類と火星

8.1 歴史と神話

8.2 東洋

8.3 占星術

8.4 惑星記号

9 火星を扱った作品

10 脚注

11 関連項目

12 参考文献

13 外部リンク

13.1 火星の水

13.2 火星探査

物理的性質

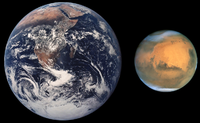

地球と火星の大きさ比較。

地球の惑星の大きさの比較。左から水星・金星・地球・火星。

火星は地球型惑星に分類される、いわゆる硬い岩石の地表を持った惑星である。火星が赤く見えるのは、その表面に地球のような水の海が無く、地表に酸化鉄(赤さび)が大量に含まれているためである。直径は地球の半分ほどで、質量は地球の約 1⁄10 に過ぎないため、火星の地表での重力の強さは地球の40%ほどしかない。火星の表面積は、地球の表面積の約 1/4であるが、これは地球の陸地の面積(約1.5億km2)とほぼ等しい。火星の自転周期は地球のそれと非常に近く、火星の1日(1火星太陽日、1 sol)は、24時間39分35.244秒である。また地球と同じように太陽に対して自転軸を傾けたまま公転しているので、火星には季節が存在する。

質量

地球や金星と比べて火星の質量は小さい[2]。太陽系の惑星移動のモデルであるグランド・タック・モデルによると、木星は火星形成前に一度火星軌道程度まで太陽に近づき、後に現在の軌道に落ち着いたとしている[2]。その際、火星の構成に使用されたであろう質量の小天体をはじき飛ばしてしまったため、火星が大きく成長できなかった可能性を示唆している[2]。

大気

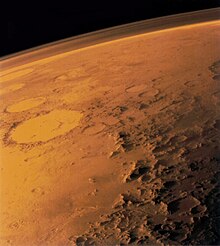

火星(この低軌道写真の中の地平線で見える)の薄い大気

火星の大気は希薄で、地表での大気圧は約750Paと地球での平均値の約0.75%に過ぎない。逆に大気の厚さを示すスケールハイトは約11kmに達し、およそ6kmである地球よりも高い。これらはいずれも、火星の重力が地球よりも弱いことに起因している。大気が希薄なために熱を保持する作用が弱く、表面温度は最高でも約20℃である。大気の組成は二酸化炭素が95%、窒素が3%、アルゴンが1.6%で、他に酸素や水蒸気などの微量成分を含む。ただし、火星の大気の上層部は太陽風の影響を受けて宇宙空間へと流出していることが、ソビエト連邦の無人火星探査機のフォボス2号によって観測されている。したがって上記の火星の大気圧や大気組成は、長い目で見ると変化している可能性、そして今後も変化してゆく可能性が指摘されている。

2003年に地球からの望遠鏡による観測で大気にメタンが含まれている可能性が浮上し、2004年3月のマーズ・エクスプレス探査機の調査による大気の解析でメタンの存在が確認された。現在観測されているメタンの量の平均値は体積比で約11±4 ppb である。

火星の環境下では不安定な気体であるメタンの存在は、火星にメタンのガス源が存在する(または、少なくとも最近100年以内には存在していた)という興味深い事実を示唆している。ガスの生成源としては火山活動や彗星の衝突、あるいはメタン菌のような微生物の形で生命が存在するなどの可能性が考えられているが、いずれも未確認である。地球の海では、生物によってメタンが生成される際には同時にエタンも生成される傾向がある。一方、火山活動から放出されるメタンには二酸化硫黄が付随する。メタンは火星表面の所々に局所的に存在しているように見える事から、発生したメタンは大気中に一様に分布するよりも短時間で分解されていることがうかがえる。それゆえ、おそらく持続的に大気中に放出されているとも推測される。発生源に関する仮説でどれが最も有力かを推定するために、メタンと同時に放出される別の気体を検出する計画も現在進められている。

火星大気には大きく変化する面もある。冬の数ヶ月間に極地方で夜が続くと、地表は非常に低温になり、大気全体の25%もが凝固して厚さ数メートルに達する二酸化炭素の氷(ドライアイス)の層をつくる。やがて、極に再び日光が当たる季節になると二酸化炭素の氷は昇華して、極地方に吹き付ける400km/hに達する強い風が発生する。これらの季節的活動によって大量の塵や水蒸気が運ばれ、地球と似た霜や大規模な巻雲が生じる。このような水の氷からなる雲の写真が2004年にオポチュニティによって撮影されている(NASA撮影画像へのリンク)。また、南極で二酸化炭素が爆発的に噴出した跡がマーズ・オデッセイによって撮影されている[3]。

火星は短い時間尺度では温暖化していることを示唆する証拠も発見されている[4]。しかし21世紀初頭の火星は1970年代よりは寒冷である[5]。

温度

火星の有効温度は-56℃であり、実際の温度の-53℃とほとんど変わらないのは、二酸化炭素が0.006気圧であり水蒸気もほとんど存在せず温室効果が弱いからである[6]。

地質

スピリットが抉った地表。明るいシリカ(二酸化ケイ素)が剝き出しになっている。

火星の表面は主として玄武岩と安山岩の岩石からなっている。いずれも地球上ではマグマが地表近くで固まって生成する岩石であり、含まれる二酸化ケイ素 (SiO2) の量で区別される。火星では多くの場所が厚さ数メートルあるいはそれ以上の滑石粉のような細かい塵で覆われている。

マーズ・グローバル・サーベイヤー探査機による火星の磁場の観測から、火星の地殻が向きの反転を繰り返すバンド状に磁化されていることが分かっている。この磁化バンドは典型的には幅160km、長さ1,000kmにわたっている。このような磁化のパターンは地球の海底に見られるものと似ている。1999年に発表された興味深い説によると、これらのバンドは過去の火星のプレートテクトニクス作用の証拠かもしれないと考えられている。しかしそのようなプレート活動があった証拠はまだ確認されていない[7]。2005年10月に発表された新たな発見は上記の説を支持するもので、地球で発見されている海底拡大によるテクトニクス活動と同様の活動が太古の火星にあったことを示している[8]。もしこれらが正しければ、これらの活動によって炭素の豊富な岩石が地表に運ばれることによって地球に近い大気が維持され、一方で磁場の存在によって火星表面が宇宙放射線から守られることになったかもしれない。またこれらとは別の理論的説明も提案されている。

オポチュニティによって撮影された火星の岩石の顕微鏡写真。過去に水の作用によって作られたと考えられている。

オポチュニティによる発見の中に、メリディアニ平原で採取した岩石から小さな球形の赤鉄鉱(ヘマタイト)が発見された。この球体は直径わずか数mmしかなく、数十億年前に水の多い環境の下で堆積岩として作られたものと考えられている。他にも鉄ミョウバン石など、硫黄、鉄、臭素を含む鉱物が発見されている。これらを含む多くの証拠から、学術誌「サイエンス」 2004年12月9日号において50名の研究者からなる研究グループは、「火星表面のメリディアニ平原では過去に液体の水が断続的に存在し、地表の下が水で満たされていた時代が何回かあった。液体の水は生命にとって鍵となる必要条件であるため、我々は火星の歴史の中でメリディアニでは生命の存在可能な環境が何度か作られていたと推測している」と結論している。メリディアニの反対側の火星表面では、コロンビア・ヒルズにおいてスピリットが針鉄鉱を発見している。これは(赤鉄鉱とは異なり)水が存在する環境で「のみ」作られる鉱物である。スピリットは他にも水の存在を示す証拠を発見している。

マーズ・グローバル・サーベイヤーが2006年に撮影した写真から、クレーター内壁の斜面を液体が流れた痕跡が見つかったが、1999年に同じ場所を撮影した写真には写っておらず、それ以降にできたものと思われる。

1996年、火星起源であると考えられている隕石「ALH84001」を調査していた研究者が、火星の生命によって残されたと思われる微小化石がこの隕石に含まれていることを報告した。2005年現在、この解釈についてはいまだに議論があり、合意は得られていない。

地形

火星の地形図。特徴的な地形として、西部のタルシス火山群(オリンポス山を含む)、タルシスの東にあるマリネリス峡谷、南半球のヘラス盆地などがある

火星の地形は大きく2通りに分かれており、特徴的である。北半球は溶岩流によって平らに均された平原(北部平原の成因としては大量の水による侵食説もある)が広がっており、一方、南半球は太古の隕石衝突による窪地やクレーターが存在する高地が多い。地球から見た火星表面もこのために2種類の地域に分けられ、両者は光の反射率であるアルベドが異なっている。明るく見える平原は赤い酸化鉄を多く含む塵と砂に覆われており、かつては火星の大陸と見立てられてアラビア大陸 (Arabia Terra) やアマゾニス平原 (Amazonis Planitia) などと命名されている。暗い模様は海と考えられ、エリトリア海 (Mare Erythraeum)、シレーヌス(セイレーンたち)の海 (Mare Sirenum)、オーロラ湾 (Aurorae Sinus) などと名づけられている。地球から見える最も大きな暗い模様は大シルチス (Syrtis Major) である。

北極地の初夏極冠

火星には水と二酸化炭素の氷からなる極冠があり、火星の季節によって変化する。二酸化炭素の氷は夏には昇華して岩石からなる表面が現れ、冬には再び氷ができる。楯状火山であるオリンポス山は標高27kmの太陽系最高の山である[9]。この山はタルシス高地と呼ばれる広大な高地にあり、この地方にはいくつかの大きな火山がある。火星には太陽系最大の峡谷であるマリネリス峡谷も存在する。この峡谷は全長4,000km、深さ7kmに達する。火星には多くのクレーターも存在する。最大のものはヘラス盆地で、明るい赤色の砂で覆われている。

火星の最高地点と最低地点の標高差は約31kmである。オリンポス山の山頂 27km が最も高く、ヘラス盆地の底部、標高基準面の約 4km 下が最も低い。これと比べて地球の最高点と最低点(エベレストとマリアナ海溝)の差は19.7kmに過ぎない。両惑星の半径の差を考えると、火星が地球よりもおよそ3倍も凸凹であることを示している。

21世紀初頭現在では、国際天文学連合 (IAU) の惑星系命名ワーキンググループが火星表面の地形名の命名を担当している。

座標の基準

火星には海がないので海抜という定義は使えない。従って高度0の面、すなわち平均重力面を選ぶ必要がある。火星の基準測地系は4階4次の球面調和関数重力場で定義され、高度0は温度273.16Kでの大気圧が610.5Pa(地球の約0.6%)となる面として定義されている。この圧力と温度は水の三重点に対応している。

火星の赤道はその自転から定義されているが、基準子午線の位置は地球の場合と同様に任意の点が選ばれ、後世の観測者によって受け入れられていった。ドイツの天文学者ヴィルヘルム・ベーアとヨハン・ハインリッヒ・メドラーは1830年から32年にかけて最初の火星の体系的な地図を作成した際に、ある小さな円形の模様を基準点とした。彼らの選択した基準点は1877年に、イタリアの天文学者ジョヴァンニ・スキアパレッリが有名な火星図の作成を始めた際に基準子午線として採用された。1972年に探査機マリナー9号が火星の広範囲の画像を撮影した後、子午線の湾のベーアとメドラーの子午線上にある小さなクレーター(後にエアリー0と呼ばれる)がアメリカ、RAND社のメルトン・デーヴィスによって、惑星撮影時の制御点ネットワークを決める際により正確な経度0.0度の定義として採用された。

「運河」

火星にはかつて生命が存在したという考えのために、火星は人類の想像の世界の中で重要な位置を占めている。こういった考えは主に19世紀に多くの人々によって行われ、特にパーシヴァル・ローウェルやジョヴァンニ・スキアパレッリによる火星観測から生まれ、一般に知られるようになった、スキアパレッリは観測された模様をイタリア語: canali(溝)という語で記述した。これが英語: canal(運河)と誤訳され、ここから「火星の運河」という説が始まった[10]。これらの火星表面の模様は人工的な直線状の模様のように見えたために運河であると主張され、またある領域の明るさが季節によって変化するのは植物の成長によるものだと考えられた。これらの考えから火星人に関連した多くの話が生まれた。しかし今日では色の変化は塵の嵐のためであると考えられている。

火星の衛星

火星にはフォボスとダイモスの2つの衛星が存在する[11]。ともに1877年にアサフ・ホールによって発見され、ギリシア神話で軍神アレースの戦いに同行した息子のフォボス(「狼狽」の意)、ダイモス(「恐怖」の意)から名付けられた。アレースはローマ神話では戦争の神マルスとして知られている。

火星探査

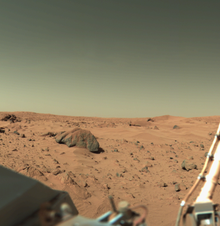

ヴァイキング1号の着陸地点

火星の地表や気候、地形を研究するために、ソ連、アメリカ、ヨーロッパ、日本によって今までに軌道探査機、着陸機、ローバーなどの多くの探査機が火星に送り込まれた。火星を目指した探査機のうち、約 2/3 がミッション完了前に、またはミッション開始直後に何らかの失敗を起こしている。この高い失敗率の一部は技術上の問題によるものと考えられるが、特に考えられる原因がないまま失敗したり交信が途絶えたりしたものも多く、研究者の中には冗談半分に地球-火星間の「バミューダトライアングル」と呼んだり、火星探査機を食べて暮らしている宇宙悪霊がいると言ったり、火星の呪いと言う人もいる。

最も成功したミッションとしては、ソ連の火星探査機計画やアメリカのマリナー計画、バイキング計画、マーズ・グローバル・サーベイヤー、マーズ・パスファインダー、2001マーズ・オデッセイなどがある。グローバル・サーベイヤーは峡谷や土石流の写真を撮影し、帯水層と同様の液体の水が流れる水源が火星の地表または地表近くに存在する可能性を示唆した。2001マーズ・オデッセイは、火星の南緯60度以南の南極地方の地下約3m以内の表土には大量の水の氷が堆積していることを明らかにした。

2003年、欧州宇宙機関 (ESA) はマーズ・エクスプレス・オービタと着陸機ビーグル2からなるマーズ・エクスプレス探査機を打ち上げた。マーズ・エクスプレス・オービタは火星の南極に水と二酸化炭素の氷が存在することを確認した。NASA はそれ以前に北極について、同様の氷が存在することを確認していた。ビーグル2との交信には失敗し、2004年2月初旬にビーグル2が失われたことが宣言された。

スピリットによって撮影されたコロンビア・ヒルズのパノラマ画像。アメリカにあるカホキア墳丘という先住民遺跡にちなんで Cahokia panorama と呼ばれている

同じ2003年に NASA はスピリット (MER-A)、オポチュニティ (MER-B) と命名された2機のマーズ・エクスプロレーション・ローバーを打ち上げた。2機とも2004年1月に無事に着陸し、全ての探査目標を調査した。当初計画されたミッションは90日間だったが、ミッションは数回延長され、いくつかの機械的トラブルは起きたものの、2007年現在もなお科学的成果を地球に送り続けている。最大の科学的成果は、両方の着陸地点で過去のある時期に液体の水が存在した証拠を発見したことである。また、火星の地上で撮影された旋風 (dust devil) が火星の地表を動いていく様子がスピリットによって検出された。この旋風はマーズ・パスファインダーで初めて撮影されていた。

スピリットによって撮影された火星の旋風

2012年にマーズ・サイエンス・ラボラトリーが火星に到着し、キュリオシティー着陸の過程を撮影した720p10fpsの高精細な動画が地球に送られた。

キュリオシティーには過去火星に投入された探査機の中では最高の解像度 (1600×1200) のカメラが搭載されており、次々に高精細なパノラマ画像が送られている。

有人火星探査

有人火星探査の想像図。

ヴェルナー・フォン・ブラウンをはじめ、多くの人々が有人月探査の次のステップは、有人火星探査であると考えてきた。有人探査の賛同者は、人間は無人探査機よりも幾分優れており、有人探査を進めるべきだと主張している。

アメリカ合衆国のブッシュ大統領(父)は1989年に月および火星の有人探査構想を明らかにしたが、多額の予算を必要とするために断念された。また、ブッシュ大統領(息子)も2004年1月14日に「宇宙探査の将来」と題した新たな計画を発表した。これによると、アメリカは2015年までにもう一度月に有人探査機を送り、その後有人での火星探査の可能性を探ることとなっていた(コンステレーション計画)。また、ロシアも将来的に有人火星探査を行うことを予定しており、技術的・経済的に判断して2025年までには実現可能であるとしている。更にESAも、2030年までに人間を火星に送る「オーロラ・プログラム」と呼ばれる長期計画を持っている。

特にネックとなるのは、火星への往復と滞在期間の合計で1年強から3年弱という、月探査とは比較にならない長期間のミッションであることと、運ばなければならない物資の量である。このため、火星の大気から帰還用燃料を製造する無人工場を先行して送り込み、有人宇宙船は往路分のみの燃料で火星に到達し、探査後に無人工場で製造されていた燃料で帰還するというプラン「マーズ・ダイレクト」なども提案されている。

2010年、オバマ大統領はコンステレーション計画の中止を表明したが、同時に予算を新型のロケットエンジン開発などの将来性の高い新技術開発に振り向けるとしており、より短期間で火星に到達できる航行手段が実用化される事が期待される。また、同計画の代わりにオバマ大統領は、2030年代半ばを目標にした新たな有人火星探査計画も発表している。

火星探査批判

火星探査は近年根強く実施されているが、前述のように探査計画の約2/3が失敗に終わる上に、莫大な予算がかかるとして批判する声も大きい。「火星に水がかつてあった。それがどうした。我々の生活に関係あるのか? 予算を地球のために使うべきだ」というようなものである。実際には(アメリカ合衆国を例に取れば)国防費の1/20以下のNASAの予算の、更にごく一部が火星探査に割り当てられているに過ぎないのだが、こうした声を無視することも出来ず、探査計画の低コスト化が進められている。

火星の観測

天球上の火星の動き。

16世紀デンマークの天文学者ティコ・ブラーエは、地球を中心に太陽(火星など惑星は太陽の周りを廻る)が廻る変則的な天動説をとっていたが、肉眼によるものでは最も精密に火星の軌道を観測した。ティコ(慣習として姓でなく名を通称とする)の助手であったヨハネス・ケプラーは師の死後、観測データを解析することで惑星の軌道が円ではなく楕円であること、さらに火星の軌道から他の惑星の軌道も楕円でありケプラーの法則に従うという地動説を主張した。公転速度が速く観測しやすい火星の軌道離心率が冥王星や水星に次いで大きい0.0934であったことも幸運であった。

1877年の火星大接近とスキアパレッリの発表に始まった火星運河説に重大な疑問を投げかけたのが、エッジワース・カイパーベルトの提唱者の1人であるカイパーである。1947年、火星を赤外線帯で観測し、大気の成分が二酸化炭素であると主張した。地球大気の重要な成分である窒素、酸素、水蒸気の痕跡は見当たらず、文明を持つ火星人の存在はほぼ否定された。

ハッブル宇宙望遠鏡が写した火星。

地球は780日(2年と7週間と1日)ごとに火星を追い越し、そのときの距離は約8000万km(約4光分)まで接近する。しかし、火星軌道が楕円であるために最接近時の距離は変化する。火星の近日点付近で接近すれば接近距離は5600万km程度となるが、遠日点付近で接近すれば1億km程度と2倍近く距離が異なる。肉眼で観測していると、火星は通常、他の星とはっきり異なる黄色あるいはオレンジ色や赤っぽい色に見え、軌道を公転するにつれて地球から見る他のどの惑星よりも大きく明るさが変化する。これは、火星が地球から最も離れる時には最も近づいた時の7倍以上も距離が離れるためである。なお、太陽と同じ方向にある合前後の数ヶ月間は太陽の光で見えなくなることもある。最も観測に適した時期は32年ごとに2回、15年と17年をおいて交互にやってきて「大接近」と呼ばれる。この時期は常に7月終わりから9月終わりの間になる。この時期に火星を望遠鏡で見ると表面の様々な様子を詳細に見ることができる。低倍率でも見える特に目立つ特徴は極冠である。

2003年8月27日9時51分13秒(世界時)に火星は過去60,000年で最も近く、55,758,006 kmまで地球に接近した(惑星光行差補正なしでの値)。この大接近は火星の近日点通過の3日後が火星の衝の翌日と重なったために生じたもので、地球から火星を特に見やすくなった。これ以前に最も近く接近したのは紀元前57617年9月12日と計算されている[12]。太陽系の重力計算の詳細な解析から、2287年には2003年よりも近い接近が起こると計算されている。しかし正確に見ていくと、この記録的な大接近は284年ごとに4回起きている別の大接近よりもごくわずかに近いだけであることが分かる。例えば、2003年8月27日の最接近距離が 0.37271au であるのに対して1924年8月22日の最接近距離は 0.37284au であり、2208年8月24日の接近は 0.37278au である。

2084年11月10日には火星から見て地球の太陽面通過が起こる。この時には太陽と地球、火星が一直線上に並ぶ。同様に火星から見た水星や金星の太陽面通過も起こる。火星の衛星であるダイモスは火星から見た角直径が太陽のそれより充分に小さいため、ダイモスによる部分日食も太陽面通過と見なせる。

1590年10月13日には過去唯一の金星による火星食が起こり[13]、ドイツのハイデルベルクでメストリンによって観測された。

火星起源の隕石

「ALH84001」隕石

地球上で発見されたもののうち、確実に隕石であり、かつ火星に起源を持つと思われる岩石がいくつか知られている。これらの隕石のうち2つからは古代の細菌の活動の痕跡かもしれない特徴が見つかっている。1996年8月6日、NASAは火星起源と考えられている「ALH84001」隕石の分析から、単細胞生命体の化石の可能性がある特徴が発見されたと発表した。しかしこの解釈にはいまだに議論の余地がある。

『Solar System Research』2004年3月号 (38, p.97) に掲載された論文では、イエメンで発見されたカイドゥン隕石が火星の衛星フォボスに起源を持つ可能性があると示唆している。

2004年4月14日にNASAは、オポチュニティによって調査された "Bounce" という名前の岩石が、1979年に南極で発見された隕石「EETA79001-B」と似た組成を持っていることを明らかにした[14]。この岩石はこの隕石と同じクレーターから飛散したか、あるいは火星表面の同じ地域にある別々のクレーターから飛ばされた可能性がある。

氷の湖

2005年7月29日、BBCは火星の北極地方のクレーターで氷の湖が発見されたと報じた[15]。ESAのマーズ・エクスプレス探査機に搭載された高解像度ステレオカメラで撮影されたこのクレーターの画像には、北緯70.5度、東経103度に位置し火星北極域の大半を占めるボレアリス平野にある無名のクレーターの底に平らな氷が広がっている様子がはっきりと写っている。このクレーターは直径35kmで深さ約2kmである。

BBCの報道ではやや誇張されているが、元々のESAの発表ではこれが湖であるとは主張していない[16]。火星の数多くの他の場所に見られるものと同様に、この円板状の氷は暗く低温の砂丘の頂上(高度約200m)に薄い層状の霜が凝結してクレーターの底に広がったものである。報じられたこの氷が特に珍しいのは、霜のいくらかが一年中残りうるほどこの場所が高緯度にあるという点だけである。赤道付近は日中20℃を越すこともあり、高緯度でなければ氷は存在できない[17]。また、液体の水も、火星の大気は希薄、すなわち大気中の水蒸気圧が小さいため、火星表面のほとんどの地域ではすぐ蒸発してしまうので存在できない。液体の水が存在できるのはヘラス盆地など限られた場所のみである。

火星の生命

塩水のような液体が流れ出たとみられる跡。

火星はかつては現在よりも確実に生命に適した環境だったという証拠が存在するが、火星にかつて実際に生命体が生存していたかどうかという疑問は未解決である。火星起源であると考えられている岩石(特に「ALH84001」隕石)に過去の生命活動の証拠が含まれていると考えている研究者もいるが、この主張に対しては現状では合意は得られていない。この隕石は数十億年前に生まれて以来、液体の水が存在できるような温度に一定期間さらされたことはないことを示す研究もある。

バイキング探査機にはそれぞれの着陸地点で火星の土壌に含まれる微生物を検出するための実験装置が搭載され、陽性の結果をいくつか得たが、後に多くの科学者によって否定された。この件については現在も議論が続いている。また、火星の大気にメタンがごく微量存在している原因について、現在生命活動が進行しているという説が1つの解釈として提案されているが、生命活動に由来しない別の説の方がよりもっともらしいと一般に考えられている。

現在の火星は、ハビタブルゾーン内(生命存在の可能な天体が、存在できる領域)にあるという[18]。

将来植民地化が行なわれるとすれば、火星は(太陽系に属する地球以外の惑星と比較して)かなり生命の生存に適した条件にあるため、有力な選択肢となると思われる。

人類と火星

歴史と神話

火星の名称 (Mars/マーズ) は、ローマ神話の神マルス(ギリシア神話の軍神アレース)から名付けられた。メソポタミアの民は赤い惑星に戦火と血を連想して彼らの戦神ネルガルの名を冠して以来、火星には各々の地でその地の戦神の名がつけられている(他の惑星名についてもほぼ同様の継承が認められる)。

東洋

火星は五行説に基づく呼び名であって(五行説は東洋医学の基礎理論でもある)、学問上(天文史料)では熒惑(ケイコク、エイコク)といった。「熒」はしばしば同音の「螢」と誤られる。また、この場合の「惑」は「ワク」ではなく「コク」と読む。営惑とも書く。江戸時代には「なつひぼし」と訓じられた。そのため夏日星という和名もある。

火星がさそり座のアンタレス(黄道の近くに位置しているため)に接近することを熒惑守心(熒惑心を守る)といい、不吉の前兆とされた。「心」とは、アンタレスが所属する星官(中国の星座)心宿のこと。

占星術

火星は七曜・九曜の1つで、10大天体の1つである。

西洋占星術では、白羊宮の支配星で、天蝎宮の副支配星で、凶星である。積極性を示し、運動、争い、外科、年下の男に当てはまる[19]。

惑星記号

火星の惑星記号はマルスを象徴する盾と槍を図案化したものが、占星術・天文学を通して用いられる。これを雌雄の表記に転用したのはカール・フォン・リンネであり、生殖器の図案ではない。

火星を扱った作品

脚注

^ 国立天文台 編集『理科年表』平成24年 机上版、丸善、2011年、ISBN 978-4-621-08439-7、p.78-79

- ^ abc“木星の大移動が火星を小さくした?”. AstroArts Inc. (2011年6月9日). 2019年1月8日閲覧。

^ 地球では考えられない!極限的でダイナミックな火星の気候

^ “Mars 'more active than suspected'”. BBC (2005年9月21日). 2008年5月24日閲覧。

^ Steinn (2005年9月21日). “Climate Science, Mars and Politics”. 2008年5月24日閲覧。

^ 田近英一、『地球環境46億年の大変動史』p28ほか、株式会社化学同人、2009年5月30日、ISBN 978-4-7598-1324-1

^ “Magnetic Strips Preserve Record of Ancient Mars”. NASA (1999年5月3日). 2008年5月24日閲覧。

^ “Tectonic implications of Mars crustal magnetism”. PNAS (2005年10月10日). 2008年5月24日閲覧。

^ “What are the highest and lowest elevations on the surface on Mars?”. NASA (1997年1月24日). 2008年5月24日閲覧。

^ 東京大学総合研究博物館. “「火星―ウソカラデタマコト」”. 2011年5月20日閲覧。

^ 橘省吾 『星くずたちの記憶』 岩波書店、2016年、73頁。ISBN 978-4-00-029652-6。

^ Raodate, Joe (2003年8月22日). “NightSky Friday - Mars and Earth: The Top 10 Close Passes Since 3000 B.C.”. Space.com. 2008年5月24日閲覧。

^ “The Conjunction and ConjunctionEvents Functions”. Wolfram Research. 2008年5月24日閲覧。

^ “'Bounce' and Martian Meteorite of the Same Mold”. NASA (2004年4月14日). 2008年5月24日閲覧。

^ “Ice lake found on the Red Planet”. BBC (2005年7月29日). 2008年5月24日閲覧。

^ “Water ice in crater at Martian north pole”. ESA (2005年7月28日). 2008年5月24日閲覧。

^ ただし、2009年にNASAの火星無人周回探査機「マーズ・リコナサンス・オービター (MRO)」が赤道と北極の中間付近にある氷の撮影を行った。この氷は、火星が湿潤だった頃のもので、火星への隕石衝突によって地表が削られて露出した

^ 「徹底図解 宇宙のしくみ」、新星出版社、2006年、p58

^ 石川源晃『【実習】占星学入門』 ISBN 4-89203-153-4

関連項目

- 2003年火星大接近

- 火星探査機

- 火星人

- 火星の人面岩

- 火星の植民

- テラフォーミング

- 火星の旗

- 西郷星

ダリアン暦(火星の暦法の一種)

参考文献

- William Sheehan, The Planet Mars: A History of Observation and Discovery, The University of Arizona Press, Tucson, 1996

- Vladimir A. Krasnopolsky, Jean-Pierre Maillard, Tobias C. Owen, Detection of methane in the Martian atmosphere: evidence for life?, Icarus, 172 (2), 537-547.

外部リンク

- ザ・ナインプラネッツ日本語版(火星)

Nine Planets Mars page - ザ・ナインプラネッツ原語版(火星)(英語)

- 火星・赤い星へ (月探査情報ステーション)

NASA's Mars fact sheet (英語)

MarsNews.com - News and info site (英語)

Technical Notes about Time on Mars (英語)

On Mars: Exploration of the Red Planet 1958-1978 from the NASA History Office. (英語)

A Trip Into Space Photos and descriptions of Mars (英語)

Martian Law - a CATO white paper (英語)

火星の水

Highly visible ice lake found on Mars - BBC (英語)

- Dr. Tony Phillips: "Making a Splash on Mars", Science@NASA article, June 29, 2000. Phillips describes the Martian "gullies" and explains the conditions under which liquid water can exist on the surface of Mars. (英語)

BBC News story on subsurface ice deposits on Mars (英語)

BBC News update on Mars Express' findings of polar water ice and water-eroded features on the surface (英語)

Mars Rover Scientists Wring Water Story from Rocks This image taken by Mars Rover Opportunity shows microscopic rock forms indicating past signs of water. Courtesy: NASA (英語)

BBC News Mars pictures reveal frozen sea (英語)

- 火星で「水がなくなった」証拠を発見

火星探査

- 火星探査〜赤い星への挑戦〜 (月探査情報ステーション)

The Political Economy of Very Large Space Projects (Journal Of Evolution and Technology) (英語)

NASA Mars Exploration Rover Home Page (英語)

Be on Mars Anaglyphs from the Mars Rovers (3D) (英語)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||