断層

アパラチア山脈の断層

断層(だんそう、英: fault)とは、地下の地層もしくは岩盤に力が加わって割れ、割れた面に沿ってずれ動いて食い違いが生じた状態をいう。

断層が動く現象を断層運動(faulting)と言い、地震の主原因であると考えられている。食い違いが生じた面そのものを断層面(fault surface)と称する。鉛直線に対して水平な角を断層角(fault dip)0度とし、鉛直な断層面が90度となる。また、水平面に置き換えた断層運動の方向を走向(fault strike)と呼ぶ。

侵食や堆積環境の変化、火山岩の噴出・堆積などによってできた地層の境界は、一見食い違っているように見える場合があるが、ずれ動いたわけではないため断層ではなく、不整合、非整合などと呼ばれる。

目次

1 成因

2 分類

2.1 動きによる分類

2.1.1 縦ずれ断層

2.1.1.1 正断層

2.1.1.2 逆断層

2.1.2 横ずれ断層

2.2 その他の特徴による分類

3 共役断層と断層帯

4 活断層

4.1 日本における階級分け

4.2 日本の活断層

4.3 代表的な活断層の例

5 断層の内部構造

5.1 断層破砕帯

5.2 断層粘土

5.3 マイロナイト

6 断層と防災

7 脚注

7.1 注釈

7.2 出典

8 関連項目

9 外部リンク

成因

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年12月) |

地殻を形成する岩盤には、マントル対流によるプレートの生成・移動・衝突・すれ違いや、火山活動によるマグマの移動など様々な要因で圧縮・引っ張り(引張)・ずれ(せん断)などの応力が発生する。力学的に見ると、剪断応力は圧縮応力と引張応力に変換することができ、逆も同様である。つまり、岩盤に圧縮や引っ張りの力が掛かると、同時に岩盤をずらして破壊させようとする力も掛かる。

岩盤に加える応力を、時間の経過とともに次第に大きくしていき、岩盤への圧縮や引張を再現する実験を行うと、岩盤は始めわずかに変形し、次に多数の小さな割れ目を生じ、ある時に大きく割れる。割れ目がきれいなもので岩盤が原型に近い状態の場合は、さらに応力を加えていくと変形して別の割れ目を生じることを繰り返し、互いに共役関係にある多数の割れ目が形成される。地球の地殻においても、実際にこれと同じようなことが発生し、断層が形成されていると考えられている。また、このような過程を経て共役断層(後節で詳しく解説)が形成されていると考えられている。

応力のうち、地下の岩盤を破壊しずらして動かす力、つまり直接断層を作る力として働くのは剪断応力のみである。剪断応力が岩盤の強度を上回った時に、岩盤が割れて断層が生じる。

砂丘や泥など、地盤を構成する粒子同士の結び付きが弱い場合は、応力が砂丘や泥に作用しても一時的な変形に使われて減衰していくだけで、砂丘や泥はすぐにもとの形に戻る。つまり、せん断破壊が起きないために断層は生じない。そのため、ある程度固まった強度のある地盤でなければ、断層が形成されない。逆断層は圧縮応力、正断層は引張応力によって生じ、横ずれ断層は圧縮応力と引張応力のいずれかまたは両方によって生じる。

分類

正断層

逆断層

横ずれ断層(左ずれ)

@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}

断層の分類には断層のでき方=断層を境にしたそれぞれの動きによる分類のほか、その他の特徴による分類もある。

動きによる分類

多くの断層は、正断層か逆断層のいずれか、右横ずれ断層か左横ずれ断層のいずれか、計2つの特徴を有している。

縦ずれ断層

正断層と逆断層の総称。あまり用いられない呼称である。

正断層、逆断層には、それぞれ上盤と下盤がある。乗り上げているほうが上盤、乗り上げられているほうが下盤である。

正断層

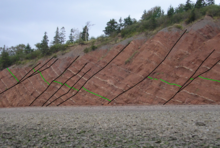

正断層の例(カナダ、ノバスコシア州。補助線入り)

水平方向に引張応力がかかっている場所に存在する。地下に斜めに入った割れ目を境に、片方が他方の上をすべり落ちるような方向で動いてできたもの。日本では九州中部の火山地帯に見られる。世界的にはアイスランド全土が正断層地帯。

逆断層

水平方向に圧縮応力がかかっている場所に存在する。左右からの圧縮応力に対し、その力を逃がすために破断面ができて、片方が斜め下へ、もう一方が相手にのしかかるように斜め上へ動いた形で生成した断層。奥羽山脈・飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈などの南北に連なる山々は、そのふもとに逆断層がある。関西地区では生駒山西側の断層が明瞭な逆断層。

逆断層のうち特に断層面の傾斜が緩く(水平に近い)乗り上げが顕著なものを衝上断層(低角逆断層)と呼ぶことがある。水平面と断層面との角度が45°以下が衝上断層で、それ以上のものを高角逆断層、ほぼ0°のものを水平断層と呼ぶこともある。

横ずれ断層

走向移動断層とも呼称される。剪断応力が水平方向に働いた断層で、ずれの方向によって右ずれ断層と左ずれ断層とに区分される。断層の手前から見て、向こう側が相対的に右にずれている場合を右ずれと呼ぶ。

横ずれ断層の成因には2種類ある。 ひとつはアメリカのサンアンドレアス断層(サンフランシスコ地震の震源断層)のようにすれ違うプレート間に生成するタイプである。 これをトランスフォーム断層と言い、大規模な地震を起こす活発な断層である場合が多い。

もうひとつは横からの圧縮応力を逃がすために岩盤が×型に割れておのおのがずれ動くタイプである。こちらの断層は日本の中部地方から近畿地方に多く見られ、兵庫県南部地震を起こした野島断層もこのタイプ。ひとつの剪断応力によって基本的には×型の/方向のものと\方向のものの両方が形成され、互いに共役関係にあると言う。

その他の特徴による分類

震源断層(しんげんだんそう)

地震を起こした断層のこと。通常は地下にある。大きな地震では複数の断層が連動して動くことがある。

お付き合い断層(おつきあいだんそう)

単独に活動して大きな地震を引き起こすのではなく、他の大きな地震の結果として受動的に断層が動いたもの。2016年熊本地震では230本以上が見つかっており、変位量は数センチメートルから数十センチメートル[1]。地形と断層変位には相関があり、その一部は地形から活断層と認識されたものもあることから、過去から類似の断層運動が蓄積しているものあると考えられる。

地震断層(じしんだんそう)

地震時に地上に出現した連続した割れ目やずれのこと。通常は震源断層の上端に相当する。地表地震断層とも言う。震源断層と混同されることが多い。地震により生じた二次的な小規模の断層は、地表地震断層とは呼ばない[2]。

伏在断層(ふくざいだんそう)

断層運動によるずれが地下深部でのみ生じたり、またはずれた後に急激に土砂で埋められたりして、地表では確認されない断層のこと。

雁行断層(がんこうだんそう)

大規模な地質構造の変動に伴い出現する断層群のこと。並行断層ともいう。断層帯の延びの方向と45度程度の角度をなして、複数の断層が並んで出現するさま(例えばカタカナのミのように)を、雁の飛行に例えて命名されている。

構造線(こうぞうせん)

両側で地質が大きく異なる断層のこと。他の断層よりも長い傾向にある。中央構造線、糸魚川静岡構造線、棚倉構造線、仏像構造線、柏崎千葉構造線などがある。

火山性活断層(かざんせいかつだんそう)

火山活動に伴い火山体周辺に形成される一過性の活断層[3]。

共役断層と断層帯

共役断層(きょうやくだんそう、共軛断層と表記される事もある)とは、同じ応力によって生じた隣接する断層、いわゆる共軛関係にある断層のこと。1つの大きな断層の周囲に小さな断層が多数ある場合、同規模の断層が多数ある場合に大別される。共役断層同士では、断層面の角度や方向がまったく違うものも多いが、断層ができる前から順を追って応力の変化と断層の形成を辿ると、その理由が説明できる。

共役断層のうち、複数の大きな断層が帯状に連なるものを断層帯(だんそうたい)と呼ぶ。

活断層

地震により一度地層が壊されると断層に沿って地盤は弱くなるため再び力が加わると同じ場所がずれ動く可能性が高くなる[4]。

「極めて近き時代まで地殻運動を繰り返した断層であり、今後もなお活動するべき可能性のある断層」を特に活断層(かつだんそう、active fault)という[5]。ここでいう「極めて近き時代」とは新生代第四紀を指す。狭義には、「過去数十万年」を指す場合もあるが、これは多くの場合、活断層の認定が断層の変位基準となる地形の形成年代に深く関わることから設定された便宜的なものであって、その曖昧さが指摘されている[6]。別の定義によれば、「現在の応力場の下で地震を起こし得る断層のうちで、断層面が地表まで達しているもの(地表断層)に限る。ただし、伏在断層であっても断層面の上端が地表近く(およそ1 km以下の深度)まで達しているものは、何らかの方法で最近の地質時代における活動を確認することができる。したがって、この種の浅部伏在断層は活断層の範疇に含める。」とされる[7]が、検出されにくく、多くの場合は地表付近の精密な調査から検出されたものをとしている。更に、国土地理院が刊行している都市圏活断層図[8]の凡例では、地表に証拠を残すものとしている[9]。すなわち、研究者(学会)ごとに解釈が異なり統一された定義は定まっていない[9]。一方で、活断層では地震が過去に繰り返し発生しており、また今後も地震が発生すると考えられているため、活断層の活動度の評価は、そこを震源として発生する地震の予知に役立つと考えられている。

活断層の調査は、空中写真の判読、地形分類図の作成、現地での測量や地形観察、地表踏査、トレンチ調査、弾性波探査、ボーリング調査、広域テフラの同定(鍵層)や放射年代測定(特に放射性炭素年代測定)などの方法によって行われる。調査の結果判明した活動時期及び変位量を基に、平均変位速度、地震の発生間隔、活動度(AA級からC級まで)の評価を行う。

活断層は長期間連続的に動き続けるのではない。一部の例外を除いて、ある一定の周期で瞬間的に動き、他の期間はあまり目立った活動をしないものが多い。活動周期と1回に動く大きさは、断層によって異なるが、概して、海洋プレート沈み込み地帯やトランスフォーム断層では100年前後、内陸の断層では数百年から数十万年程度の活動周期を示す。ただし、ごくまれに、常時ずるずると滑りつづけ(「安定すべり」という)、大きな地震を起こさない活断層もある。これはクリープ断層と呼ばれ、サンアンドレアス断層の一部などがそうである。

日本における階級分け

地形学者、地質学者らにより全国の断層の1000年あたりの平均的なずれの量を調査と評価が行われ、ずれ量によりAからCの階級分けが行われている。活動度A級の活断層が約100、B級の活断層が約750、C級の活断層が約450知られている。しかし、C級の活断層はずれ量が小さい場合は地形による判別が困難であり、実際のC級活断層はもっと多いと考えられている。

| 分類 |

定義 (1000年あたりの平均的なずれの量) |

例 |

|---|---|---|

A級活断層 |

1 m以上 10 m未満 |

|

B級活断層 |

10 cm以上 1 m未満 |

|

C級活断層 |

1 cm以上 10 cm未満 |

|

日本の活断層

プレートテクトニクスによれば、日本列島は、関東・東北地方の沖の日本海溝で太平洋プレートが北アメリカプレートの下に沈み込む際に東西方向の強い圧縮力を受けている。東北から近畿にかけての断層の多くは、この応力を受けて生成された逆断層や横ずれ断層である。逆断層は南北方向のものが多く、山々を隆起させる。火山以外の山地の多くは逆断層によって形成されたものである。横ずれ断層は東北-西南方向と西北-東南方向の2方向に向くものが多い。ほとんどの断層は横にずれると同時に上下にも動いている(斜めずれ)。また南海トラフではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいるが、東端の伊豆半島付近を除けば太平洋プレートの沈み込みほどには顕著な断層系を発達させていないと見られている。また日本の中では例外的に、九州中部の別府から島原にかけての地域では南北方向に引っ張られる応力が働いていることが知られており、正断層が多く見られる。これは沖縄トラフの延長とする説もある。

日本においては、1980年に『日本の活断層 - 分布と資料』(活断層研究会編、東京大学出版会)が刊行され、その後、1995年の兵庫県南部地震を契機として、各地で活断層調査が実施された。その結果は、国土地理院による『縮尺2.5万分の1都市圏活断層図』(2007年現在で133面刊行)や、産業技術総合研究所活断層研究センターによる『活断層ストリップマップ』などにまとめられ、近年刊行されている地域地質研究報告(5万分の1地質図幅)にも反映されている[11]。また、活断層データベース[12]には、日本の主な活断層の平均変位速度などのパラメータや、それらの算出根拠となった調査データがまとめられている。

代表的な活断層の例

根尾谷断層

写真中央を斜めに走る段差が根尾谷断層

濃尾地震発生当時の根尾谷断層

〔〕内は平均変位速度で、1000年間の平均変位量、()内はその断層が起こした地震の例。

AA級活断層:〔平均変位速度が10 m/1000年以上〕

南海トラフ断層(南海地震)

サンアンドレアス断層(サンフランシスコ地震)

千島海溝断層(十勝沖地震、日高沖等多数)

糸魚川静岡構造線断層帯系牛伏寺断層:長野県

A級活断層:〔平均変位速度が1 m/1000年以上10 m/1000年未満〕

- 丹那断層帯(北伊豆地震→丹那トンネル):静岡県

根尾谷断層(濃尾地震):岐阜県

阿寺断層(天正地震):岐阜県- 養老-桑名-四日市断層帯(天正地震):愛知県・三重県

跡津川断層:岐阜県- 北由利断層帯:秋田県

- 長岡平野西縁断層帯:新潟県

- 十日町西縁断層帯(長野県北部地震):新潟県

- 六日町断層帯(新潟県中越地震):新潟県

神縄・国府津-松田断層帯:神奈川県- 富士川河口断層帯:静岡県

- 牛伏寺断層を除く糸魚川-静岡構造線活断層帯系:長野県・山梨県

信濃川断層帯(善光寺地震):長野県

伊那谷断層帯:長野県

会津盆地西縁断層帯(慶長会津地震):福島県

有馬-高槻断層帯(慶長伏見地震):兵庫県・大阪府- 四国・近畿地方の中央構造線断層帯(慶長伊予地震):和歌山県・徳島県・愛媛県

- 別府-万年山断層帯(慶長豊後地震):大分県・熊本県

B級活断層:〔平均変位速度が10 cm/1000年以上1 m/1000年未満〕

野島断層を含む六甲-淡路断層帯(兵庫県南部地震、慶長伏見地震):兵庫県- 石廊崎断層(伊豆半島沖地震):静岡県

- 福島盆地西縁断層帯(白石地震):福島県

立川断層:東京都 - 埼玉県- 長町-利府線:宮城県

荒川断層:埼玉県

2004年8月11日の地震調査研究推進本部 地震調査委員会発表の「荒川断層の評価」によれば、それまで存在すると推定されてきた「荒川断層」は「存在しない」と判断された。ただし、そこより南西部に断層の存在を疑わせる「南西側上がりの撓曲や傾動の存在」があり、今後の検討が望まれる[13]。

有馬-高槻断層帯:兵庫県 - 大阪府

山崎断層:兵庫県

五日市断層:広島県

広島西縁断層:広島県

別府-万年山断層帯(日本では珍しい正断層):大分県

C級活断層:〔平均変位速度が10 cm/1000年未満〕

深溝断層(三河地震):愛知県

郷村断層(北丹後地震):京都府- 鹿野断層(鳥取地震):鳥取県

己斐断層:広島県

断層の内部構造

岐阜県瑞浪市の断層。小規模な断層であるが、断層破砕帯がはっきりと確認できる。

断層は活断層か否かにかかわらず破砕帯(はさいたい)などの内部構造を持つことが多い。

断層破砕帯

トンネル工事で大量出水事故の原因となる地質構造。断層は岩盤が割れてずれ動くものであるから、断層面周辺の岩盤は大きな力で破砕され、岩石の破片の間に隙間の多い状態となっている。これが断層破砕帯で、砕かれた岩石破片の隙間に大量の水を含み、また地下水の通り道となっている。掘削中のトンネルがこの場所に当たると大量の水が噴出して工事を著しく妨げる。破砕帯の幅は断層によって異なり、数十 mに達する場合もある。

黒部ダム建設の資材運搬用トンネルである関電トンネル建設工事は、総延長80 mにも達する大破砕帯に遭遇した事で困難を極め、一時は工事の中止も検討された。また、破砕帯の存在を広く一般に認知させた。

断層粘土

断層破砕帯の破砕が進むと、岩石の破片が粉砕され粘土のような細粒物質で充填された状態となる。こうなると却って水を通しにくくなり、地下水の流れがここでせき止められて地下ダムのような役割を果たすことがある。トンネル工事中にこのような断層粘土帯を掘り抜いた途端に大量の出水に遭遇することがあり、大変危険である(例:丹那トンネル・関電トンネル・六甲トンネル)。

マイロナイト

断層の深部では温度が高いため、破砕されずに塑性変形を起こしてマイロナイトと呼ばれる特徴的な変形構造を持つ岩石となる。昔の断層深部にあったマイロナイトが隆起・侵食によって現在では地表で観察できる場所もある。

断層と防災

- 日本国外

アメリカ合衆国カリフォルニア州では活断層法(1972年制定)が制定されている他、ニュージーランド、台湾では、法律により活断層直上とその周辺への利用制限措置が執られている[14][15]。

- 日本

2011年時点において一般住宅では活断層の直上や周辺に対する利用制限、建築制限などの法的制限はない[16][17]が、活断層の直上に限らず建築基準法により一定の耐震基準を満たしていることが求められている。ただし、一部の自治体では条例や行政指導により直上の制限をしている場合がある[17][18]。また、原子力関連施設では建築の制限がある[注釈 1]。

日本国内には断層が自然に露出している地域が複数あるほか、断層が風化などしないように保存して、防災の啓発や観光に役立てている見学施設がある。例として濃尾地震(1891年)の震源となった根尾谷断層の地震断層観察館・体験館(岐阜県本巣市)や、阪神・淡路大震災(1995年)で出現した野島断層の保存館(兵庫県淡路市の北淡震災記念公園内)が該当する。

脚注

注釈

^ 原子力発電所の立地前の活断層調査やその調査結果の公表が不十分であったことが次々に明るみに出ている。東京電力の柏崎刈羽原子力発電所(新潟県)は2003年に原発沖の海底活断層を調査し、活断層の存在を把握していたが、2007年7月に新潟県中越沖地震が発生するまで一般には公表していなかった[19]日本原子力発電(日本原電)の敦賀発電所(敦賀原発、福井県)では、2号機の下を通る断層が近隣の活断層「浦底断層」と連動して動いた可能性があることが2012年に判明した。しかし日本原電は、3・4号機の増設を申請した翌年の2005年に、浦底断層の地震エネルギーが想定以上だとする基礎データを得ていたにもかかわらずこれを公表していなかった[20]。敦賀原発では同年5月より追加調査を実施している[21]。2012年7月の原子力安全・保安院の専門家会議では、関西電力の大飯発電所(大飯原発、福井県)の敷地内にある断層が近隣の活断層と連動して動いて地形を変化させる可能性が指摘された。また、北陸電力の志賀原子力発電所(石川県)の原子炉建屋の真下を通る断層についても明らかに活断層であることが指摘された[22]。北陸電力では同年7月から2013年12月にかけて志賀原発敷地内や近隣を走る福浦断層などの調査を実施した[23]。

出典

^ “熊本地震で新発見「おつきあい断層」とは (html)”. JNN Project (2018年4月12日). 2018年5月25日閲覧。

^ 「新潟県中越地震にみる変動地形学の地震解明・地震防災への貢献-地表地震断層認定の本質的意義-」、『E-journal GEO』第1巻第1号、2006年、 30-41頁、 doi:10.4157/ejgeo.1.30。

^ 吉永, 佑一、原口, 強、遠田, 晋次、横田, 修一郎「火山体周辺に見られる隆起帯および 火山性活断層の形成過程 ―鹿児島県新島を例にして―」、『活断層研究』第2009巻第31号、2009年、 11-18頁、 doi:10.11462/afr.2009.31_11。

^ “国土地理院広報第579号(2016年9月発行)”. 国土地理院. 2016年11月5日閲覧。

^ 多田 文夫「活断層の二種類」、『地理学評論』第3号、日本地理学会、1927年、 980-983頁、 doi:10.4157/grj.3.10_980。

^ 中田 高「活断層研究の将来について」、『活断層研究』第28号、日本活断層学会、2008年、 23-29頁、 doi:10.11462/afr1985.2008.28_23。

^ 池田 安隆「活断層の地震危険度評価:我々は何をすべきか」、『活断層研究』第15号、活断層研究会、1996年、 59-63頁。

^ 都市圏活断層図 国土地理院

- ^ ab鈴木康弘「活断層の定義および位置精度に関する留意点」、『活断層研究』第2014巻第41号、2014年、 11-18頁、 doi:10.11462/afr.2014.41_11。

^ 「地震の基礎知識とその観測 -6.2 活断層-(防災科学技術研究所)」より作成

^ 岡田 篤正「日本における活断層調査研究の現状と展望」、『活断層研究』第28号、日本活断層学会、2008年、 7-13頁、 doi:10.11462/afr1985.2008.28_7。

^ 活断層データベース 産業技術総合研究所

^ 荒川断層の長期評価について(地震調査研究推進本部 地震調査委員会)

^ 増田聡「ニュージーランドの活断層指針を発信点として-地震本部の成果発信と活断層を考慮した街づくり」、『「地震本部ニュース」平成.22年』、地震調査研究推進本部、2010年。

^ 増田, 聡、村山, 良之「活断層に関する防災型土地利用規制/土地利用計画 -ニュージーランドの「指針」とその意義を日本の実情から考える- (国交省 資料3) (PDF) 」 、『自然災害科学』第25巻第2号、日本自然災害学会、2006年8月31日、 NAID 110004812259。

^ 鈴木康弘:第11回/活断層へ備える心構え 活断層大地震に備えるために(仙台放送)

- ^ ab久田 嘉章「活断層と建築の減災対策」、『活断層研究』第2008巻第28号、2008年、 77-87頁、 doi:10.11462/afr1985.2008.28_77。

^ “病院など建築を規制 検討委了承、活断層近くの危険区域”. 徳島新聞 (2012年9月4日). 2014年4月30日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2014年4月30日閲覧。

^ “平成15年に実施した柏崎刈羽原子力発電所海域活断層の再評価に関する調査結果について (PDF)”. 東京電力 (2007年12月21日). 2011年8月11日閲覧。

^ “社説「原発と活断層 立地の総点検迫られる」”. 中国新聞 (2012年4月26日). 2012年6月3日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年4月29日閲覧。 “日本原子力発電敦賀原発...1、2号機の直下を通る断層...が過去、近くの活断層と連動して動いた可能性があることが、原子力安全・保安院の調査で分かった。...日本原電は2004年に...も「浦底断層は活断層ではない」としていた。しかし、今年3月、この断層の地震エネルギーが想定の2倍以上と分かり、加えて基礎データを05年には得ていたことが明るみに出た。”

^ 日本原子力発電 (2012年11月16日). “添付資料1 敦賀発電所 敷地内破砕帯の活動性評価に係る追加調査の工程見直しについて (PDF)”. 敦賀発電所 敷地内破砕帯の活動性評価に係る追加調査および敷地周辺活断層の連動性評価に係る追加の地形・地質調査の工程見直しについて. p. 1. 2012年11月17日閲覧。

^ “再稼働の大飯、断層調査へ 志賀原発も 専門家から要望続出 原子力安全・保安院”. 共同通信 (2012年7月17日). 2012年7月19日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2012年7月17日閲覧。 “志賀原発1号機の原子炉建屋直下を南東-北西方向に走る「S-1断層」をめぐっては、活断層が専門の今泉俊文...が...過去の安全審査に問題があったと指摘。...大飯原発...は「F-6破砕帯」で、1、2号機と3、4号機の間をほぼ南北方向に走っている。渡辺満久...らが6月に「近くの活断層と連動して地表がずれる恐れが否定できない」と指摘していた。”

^ “耐震バックチェックにおける北陸電力(株)志賀原子力発電所S-1破砕帯の取り扱いに関する調査結果報告 (PDF)”. 原子力安全保安院. p. 4 (2012年9月14日). 2012年9月14日閲覧。[リンク切れ]

関連項目

- 日本の断層一覧

衝上断層、トランスフォーム断層

- 節理

- 褶曲

- 地殻変動

活構造(活褶曲、活撓曲、活傾動)- 地震

- 地震PML

- 太平洋プレート

- フィリピン海プレート

- ユーラシアプレート

- 日本海溝

- 南海トラフ

- プレートテクトニクス

- 地震発生層

外部リンク

- 政府地震調査研究推進本部地震調査委員会

- 主要活断層帯のリスト

活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧:平成24年1月1日 (PDF)

地震調査研究推進本部(文部科学省)

独立行政法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター

- 地質図Navi

独立行政法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層・火山研究部門

- 活断層データベース

都市圏活断層図 国土地理院

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||