ファゴット

| ファゴット |

||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 各言語での名称 | ||||||||||

| ||||||||||

分類 | ||||||||||

木管楽器 - ダブルリード属 | ||||||||||

音域 | ||||||||||

実音記譜 | ||||||||||

| 演奏者 | ||||||||||

クラシック音楽#ファゴット奏者 | ||||||||||

ファゴットは、木管楽器の一つで、オーボエと同様に上下に組み合わされた2枚のリードによって音を出すダブルリード(複簧)式の管楽器である[1][2]。

目次

1 概要

2 構造

3 音域

4 種類

5 ファゴットのための作品

6 ファゴットの印象的な作品

7 主なメーカー

8 脚注

9 関連項目

概要

英語に従い、バスーンとも呼ばれる。低音〜中音部を担当し、低音域でも立ち上がりが速く、歯切れのよい持続音を出すことができる。楽譜は実音で記譜される。

16世紀中頃には使われていたといわれ、当初は2キーだったが、18世紀には3〜4キーとなった。外観が似ているカータル(ドゥルシアンとも)という楽器が直接の祖先とする説が有力である[3]。

構造

構造図

分解されたファゴット

通常、楽器本体は大きく次の4つの部分に分けられる。

- (a) ベルジョイント

- (b) ロングジョイント(バスジョイントとも)

- (c) テナージョイント(ウイングジョイントとも)

- (d) ダブルジョイント(ブーツジョイントとも)

(e)の部分はボーカルと呼ばれる吹き口で、この先端にリードを取付ける。ベルジョイントの先端部は、大きく分けて「ジャーマンベル」と「フレンチベル」という2種類の形状が存在し、外見上の特徴となっている。「5ピースモデル」(別名 ジェントルマンシステム)という、コンパクトに収納できるモデルもある。組み立てたときの高さは135cm前後であるが、長い管を二つ折りにした構造の楽器なので、管の総延長はおよそ260cmに達する。

両手ですべての音孔を押さえられるように管を折り曲げてあり、その様が薪の束(伊:fagotto)のように見えるところからイタリアではファゴットと名付けられた。さらに音孔部の管壁を厚くして、孔を斜めに開けることにより、指が届きやすいよう工夫されている。現在の楽器では、伝統的な音色を失わない程度に合理的な位置に穴を開け、キー装置によって指の届かない音孔の開閉を行っており、このためキーの数が30前後とかなり多くなっている。

演奏時にはストラップを用い、楽器を斜めに構えて吹く。ストラップは肩から掛けるもの、首から掛けるもの、襷状のもの、尻で敷いて楽器の底部に引っ掛けるもの(シートストラップ)などがある。

音域

|

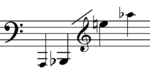

ファゴットの音域 : (A1) B♭1 – E5 (A5) |

この音声や映像がうまく視聴できない場合は、Help:音声・動画の再生をご覧ください。 | |

リード

音域は中央ハの2オクターヴ下のハのすぐ下の変ロから3オクターヴ強から4オクターヴ弱に及ぶが、最高音域はリードの奥の方を噛むなどのやや特殊な奏法が要求される。多少鼻の詰まったような「ポー」という音が特徴であり、長い音程間での跳躍する動きや、おどけたような表現を得意としている。また、ダブルリード楽器の一般的特徴に漏れず、高音域になるにつれて音が小さくなり、低音域では大きくなる傾向を持つ。

マーラーなどの楽曲に於いて、最低音の半音下のイ音が要求される事があり、対処として1オクターヴ上のイ音を演奏する他に、延長管をベルに取り付けて音域を下に広げる事もある。また、イ音が演奏できる長いベルジョイントと交換できるものもある。近代に入り奏法や運指、リードや楽器自体の発展により演奏可能な音域が高音に広がっている。

種類

現在多く用いられているのはドイツ式の楽器であるが、フランス式の楽器もあり、日本ではバソンまたはバッソンと呼ぶことが多い。機構が単純であるため、音程が取りにくい、音量がドイツ式よりも小さいなどの難点もあるが、音色がホルンに近く表現がより豊かであるとされる。バソンは音量があまり大きくないことから、ベルリオーズのように1パートに2本重ねて4管として使われることが多い。

ファゴットよりさらに1オクターヴ低い音を出すコントラファゴット(ダブルバスーン)も、大規模な管弦楽編成や吹奏楽編成において使用されることがある。

ファゴットの演奏には大きな手とある程度の身長が必要なので、小さな子供が練習出来ることを主な目的として、ファゴットの完全4度、5度、1オクターヴ上の音を出すファゴッティーノ(別名 クイントファゴット または テナルーン)も作られている。

ファゴットのための作品

協奏曲についてはファゴット協奏曲を参照。

テレマン:ファゴットソナタ ヘ短調

モーツァルト:ファゴットとチェロのためのソナタ 変ロ長調K.292

サン=サーンス:ファゴットソナタ ト長調

ストラヴィンスキー:2つのファゴットのための無言歌

ファゴットの印象的な作品

『オペラ座のオーケストラ』

エドガー・ドガ作 (1870年)

モーツァルト:レクイエム

ベートーヴェン:交響曲第4番、第9番、ヴァイオリン協奏曲

ベルリオーズ:「幻想交響曲」第4,5楽章

チャイコフスキー:

交響曲第2番「ウクライナ」、第3番「ポーランド」、第4番、第5番、第6番「悲愴」第1楽章冒頭- 管弦楽組曲第1番、バレエ音楽「白鳥の湖」 - 「四羽の白鳥たちの踊り」

ビゼー:オペラ「カルメン」 - 「アルカラの竜騎兵」

リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」第2楽章

デュカス:交響詩「魔法使いの弟子」

マーラー:交響曲第5番、第9番

ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」、組曲「火の鳥」

プロコフィエフ:管弦楽曲 「ピーターと狼」 登場者の「おじいさん」を受け持ち、ライトモティーフを奏する。

ホルスト:大管弦楽のための組曲「惑星」天王星、魔術師

ラヴェル:ボレロ、古風なメヌエット、ピアノ協奏曲、道化師の朝の歌、スペイン狂詩曲

ヴェルディ:レクイエム

ショスタコーヴィチ:交響曲第9番

主なメーカー

- 日本

- ヤマハ

- タケダバスーン

- ドイツ

- ライツィンガー

- アドラー

- ソノーラ - アドラー社と合併

- シュライバー

- ピュヒナー

- ヘッケル

- モースマン

- モーレンハウエル

- ヴァルター

- ヴォルフ

- メーニッヒ

- アメリカ

- フォックス

- チェコ

- アマティ

脚注

^ 安藤由典 『新版 楽器の音響学』 音楽之友社、1996年、ISBN 4-276-12311-9

^ YAMAHA楽器解体全書PLUS

^ アンソニー・ベインズ(著) 奥田恵二(訳) 『木管楽器とその歴史』 音楽之友社、1965年

関連項目

- アンブシュア

コントラファゴット

| ||||||||||||