肥前国

| 肥前国 | |

|---|---|

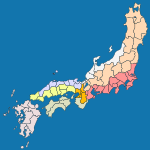

■-肥前国 ■-西海道 | |

| 別称 | 肥州(ひしゅう)[1] |

| 所属 | 西海道 |

| 相当領域 | 佐賀県、長崎県(対馬市・壱岐市除く) |

| 諸元 | |

| 国力 | 上国 |

| 距離 | 遠国 |

郡・郷数 |

11郡44郷 |

| 国内主要施設 | |

| 肥前国府 | 佐賀県佐賀市(肥前国庁跡) |

| 肥前国分寺 | 佐賀県佐賀市 |

| 肥前国分尼寺 | 佐賀県佐賀市 |

| 一宮 | 與止日女神社(佐賀県佐賀市) 千栗八幡宮(佐賀県三養基郡みやき町) |

肥前国(ひぜんのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。西海道に属する。

目次

1 沿革

1.1 近世以降の沿革

2 国内の施設

2.1 国府

2.2 国分寺・国分尼寺

2.3 神社

2.4 安国寺利生塔

3 地域

3.1 郡

3.2 中世荘園公領

3.3 江戸時代の藩

4 人物

4.1 国司

4.2 守護

4.2.1 鎌倉幕府

4.2.2 室町幕府

4.3 戦国時代

4.3.1 戦国大名

4.3.2 豊臣政権の大名

4.4 武家官位としての肥前守

5 肥前国の合戦

6 脚注

7 参考文献

8 関連項目

沿革

火国(ひのくに)、後の肥国(ひのくに)の分割によって7世紀末までに成立した。肥後国が『続日本紀』に初めて見える持統天皇10年(696年)までのどの時点かに、肥前国と肥後国との分割があったと推定される。

『肥前国風土記』は、全国で5つだけの、ほぼ完全な形で残る風土記の1つである。

室町時代末期にポルトガル、スペインの宣教師が相次いで来訪してからは西洋の窓口の一つとなり、天正少年使節団を出すなどした。

近世以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(807村・691,443石余)。幕府領は長崎奉行が管轄。太字は郡内に藩庁が所在。国名のあるものは飛地領。

佐賀郡(95村・95,677石余) - 佐賀藩、蓮池藩、小城藩

神埼郡(46村・41,936石余) - 佐賀藩、蓮池藩

基肄郡(13村・12,776石余) - 対馬府中藩

養父郡(15村・17,901石余) - 佐賀藩、対馬府中藩

三根郡(11村・14,537石余) - 佐賀藩

小城郡(59村・41,137石余) - 佐賀藩、小城藩

杵島郡(55村・67,773石余) - 佐賀藩、蓮池藩

藤津郡(36村・33,033石余) - 佐賀藩、蓮池藩、鹿島藩

松浦郡(345村・216,161石7斗5升) - 幕府領、旗本領、唐津藩、佐賀藩、蓮池藩、小城藩、平戸藩、福江藩、対馬府中藩

彼杵郡(56村・82,565石余) - 幕府領、佐賀藩、大村藩、平戸藩

高来郡(76村・67,942石余) - 幕府領、佐賀藩、大村藩、島原藩

慶応4年

2月2日(1868年2月24日) - 幕府領が長崎裁判所の管轄となる。

5月4日(1868年6月23日) - 長崎裁判所の管轄地域が長崎府の管轄となる。- 旗本領の一部(五島氏領)が福江藩領となる。

- 明治2年

6月20日(1869年7月28日) - 長崎府の管轄地域が長崎県の管轄となる。

8月7日(1869年9月12日) - 府中藩が改称して厳原藩となる。

- 明治3年(1870年)9月 - 旗本領の残部(松浦氏領)が長崎県の管轄となる。

- 明治4年

7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により、藩領が佐賀県、蓮池県、小城県、唐津県、平戸県、福江県、鹿島県、大村県、島原県および厳原県の飛地となる。

11月14日(1871年12月25日) - 第1次府県統合により、藤津郡・杵島郡・佐賀郡・神埼郡・三根郡・養父郡・基肄郡および松浦郡の一部(後の東松浦郡・西松浦郡域)が伊万里県、彼杵郡・高来郡および松浦郡の残部(後の北松浦郡・南松浦郡域)が長崎県の管轄となる。

- 明治5年5月29日(1872年7月4日) - 伊万里県の管轄区域が佐賀県(第2次)の管轄となる。

- 明治9年(1876年)

4月18日 - 第2次府県統合により、佐賀県の管轄区域が三潴県の管轄となる。

5月24日 - 杵島郡および松浦郡の一部(後の東松浦郡・西松浦郡域)が長崎県の管轄となる。

6月21日 - 藤津郡が長崎県の管轄となる。

8月21日 - 全域が長崎県の管轄となる。

- 明治16年(1883年)5月9日 - 藤津郡・杵島郡・佐賀郡・神埼郡・三根郡・養父郡・基肄郡および松浦郡の一部(後の東松浦郡・西松浦郡域)が佐賀県(第3次)の管轄となる。

国内の施設

国府

国府は、『色葉字類抄』によると、佐嘉郡にあった。現在の佐賀県佐賀市大和町惣座にあった。8世紀前半に造営され、そのまま移転せずに規模を変化させているが、10世紀に入ると急速に縮小していく。1975年(昭和50年)から1984年(昭和59年)までの発掘で政庁などの遺跡が発見された。

内陸にある国府に通じる国府津(外港)が、現在の佐賀市諸富町大津にあったと推定される。現在、惣座の国庁跡は嘉瀬川沿い、大津は筑後川沿いにあって直接通じていないが、古代は嘉瀬川(『肥前国風土記』等記載の佐嘉川に比定)の流路が異なり両地点が舟運で結ばれていた可能性がある[2]。

なお、易林本の『節用集』では、「小城郡に府」と記載がある。

国分寺・国分尼寺

- 肥前国分寺跡

- 佐賀県佐賀市大和町大字久池井。

神社

- 延喜式内社

- 『延喜式神名帳』には、以下に示す大社1座1社・小社3座3社の計4座4社が記載されている(「肥前国の式内社一覧」参照)。大社1社は名神大社である。

松浦郡 田嶋坐神社 (現 田島神社、佐賀県唐津市呼子町加部島) - 名神大社。- 松浦郡 志志伎神社 (長崎県平戸市野子古町)

基肄郡 荒穂神社 (佐賀県三養基郡基山町大字宮浦)

佐嘉郡 與止日女神社 (佐賀県佐賀市大和町大字川上)

総社・一宮

- 総社 所在不明

- 一宮

與止日女神社 - 国衙と結びついていた。

千栗八幡宮 - 宇佐神宮を背景とした。

最も社格が高いのは田島坐神社であるが、一宮にはなっていない。一宮は中世以降、上記の2社が一宮を主張し並立した。二宮以下は不詳であるが、天山社・天山神社が三宮とされることがある。

安国寺利生塔

- 安国寺 - 佐賀県神埼市神埼町朝日。

- 利生塔 - 東妙寺(佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手)内に設置。

地域

郡

※ 矢印→の右側は近代(1896年(明治29年))以降の郡名及び市名。

基肄郡(きい)→三根郡、養父郡と合わさり、佐賀県三養基郡へ

- 姫社郷

- 山田郷

- 基肄郷

- 川上郷

- 長谷郷

養父郡(やふ)→三根郡、基肄郡と合わさり、佐賀県三養基郡へ・郡から除外された市部は鳥栖市へ

- 狭山郷

- 屋田郷

- 養父郷

- 鳥栖郷

三根郡(みね)→養父郡、基肄郡と合わさり、佐賀県三養基郡へ

- 千栗郷

- 物部郷

- 米多郷

- 財部郷

- 葛木郷

- 神埼郡(かむさき)→佐賀県神埼郡へ・郡から除外された市部は神埼市へ

- 蒲田郷

- 三根郷

- 神崎郷

- 宮所郷

- 佐賀郡(さか)→佐賀県佐賀郡へ・全域が郡から除外され佐賀市へ

- 城埼郷

- 巨勢郷

- 深溝郷

- 小津郷

- 山田郷

小城郡(をき)→佐賀県小城郡へ・全域が郡から除外され佐賀県小城市および多久市へ

- 川上郷

- 甕調郷

- 高来郷

- 伴部郷

松浦郡(まつら)→分割により佐賀県西松浦郡および東松浦郡、長崎県北松浦郡および南松浦郡へ・郡から除外された市部は佐賀県唐津市、伊万里市、長崎県松浦市、平戸市、佐世保市の吉井・世知原・小佐々・宇久の各地区および五島市へ

- 庇羅郷

- 大沼郷

- 値嘉郷

- 生佐郷

- 久利郷

- 杵島郡(きしま)→佐賀県杵島郡へ・郡から除外された市部は武雄市へ

- 多駄郷

- 杵島郷

- 能伊郷

- 島見郷

- 藤津郡(ふしつ)→佐賀県藤津郡へ・郡から除外された市部は鹿島市および嬉野市

- 鹽田郷

- 能美郷

彼杵郡(そのき)→分割により長崎県西彼杵郡および東彼杵郡へ・郡から除外された市部は長崎市、佐世保市、諫早市の多良見地区、西海市

- 大村郷

- 彼杵郷

高来郡(たかく)→分割により長崎県北高来郡および南高来郡へ・全域が郡から除外され、諫早市、島原市、雲仙市、南島原市、長崎市の旧西彼杵郡東長崎町に含まれる古賀・戸石地区へ

- 山田郷

- 新居郷

- 神代郷

- 野島郷

中世荘園公領

- 旧基肄郡

- 公領

- 基肄郡

- 荘園

- 姫方荘

- 神邊荘

- 小倉荘

- 公領

- 旧養父郡

- 公領

- 養父郡

- 苽生野保

- 義得保

- 荘園

- 養父荘

- 鳥栖荘

- 幸津荘

- 幸津新荘

- 中津隈荘

- 村田荘

- 公領

- 旧三根郡

- 公領

- 三根郡

- 矢俣保

- 荘園

- 米多荘

- 織部荘

- 下毛御薗

- 公領

- 旧神埼郡

- 公領

- 神埼郡

- 宮人保

- 荘園

- 神埼荘

- 三津荘

- 石動荘

- 公領

- 旧佐賀郡

- 公領

- 佐賀郡

- 防所保

- 荘園

- 巨勢荘

- 佐賀荘

- 鹿瀨荘

- 牛島荘

- 蠣久荘

- 河副南荘

- 河副北荘

- 興賀荘

- 公領

- 旧小城郡

- 公領

- 小城郡

- 晴氣保

- 荘園

- 大楊荘

- 赤目荘

- 曾禰崎荘

- 公領

- 旧松浦郡

- 公領

- 松浦郡

- 荘園

- 松浦荘

- 見留加志荘

- 草野荘

- 大野荘

- 御廚荘

- 鏡荘

- 宇野御廚

- 庇羅牧

- 生属牧

- 柏島牧

- 公領

- 旧杵島郡

- 公領

- 杵島郡

- 赤俣院

- 荘園

- 太田荘

- 杵島荘

- 長島荘

- 大町荘

- 墓崎荘

- 公領

- 旧藤津郡

- 公領

- 藤津郡

- 荘園

- 藤津荘 - 仁和寺成就院領

- 奈良田荘

- 鹿島牧

- 公領

- 旧彼杵郡

- 公領

- 彼杵郡

- 荘園

- 彼杵荘 - 東福寺領

- 公領

- 旧高来郡

- 公領

- 高来西郷(たかくさいごう)

- 高来東郷(たかくとうごう)

- 荘園

- 山田荘 - 宇佐神宮領

- 髪白荘

- 千々石荘

- 伊佐早荘 - 仁和寺領

- 早崎牧

- 公領

- その他

- 荘園

- 島崎荘

- 進荘

- 山鹿荘

- 藤織荘

- 倉上荘

- 荒木田荘

- 安富荘

- 荘園

江戸時代の藩

佐賀藩、鍋島家(35.7万石)

小城藩(佐賀藩支藩、7.3万石)

蓮池藩(佐賀藩支藩、5.2万石)

鹿島藩(佐賀藩支藩、2.5万石)

唐津藩、寺沢家(8.3万石→12.3万石)→大久保家(8.3万石)→大給松平家(7万石→6万石)→土井家(7万石)→水野家(6万石)→小笠原家(6万石)

平戸藩、松浦家(6.32万石→6.17万石→5.17万石→6.17万石)

平戸新田藩(平戸藩支藩、1万石)

大村藩、大村家(2.79万石)

島原藩、有馬家(4万石)→天領→松倉家(4万石)→高力家(4万石)→深溝松平家(6.5万石)→戸田家(7.7万石)→深溝松平家(6.5万石)

福江藩(五島藩)、五島家(1.5万石)

人物

国司

この節の加筆が望まれています。 |

吉備真備、天平勝宝2年(750年)任官

黄文連水分、天平勝宝6年任(754年)官

県犬養宿禰吉男、天平宝字3年(759年)任官- 藤原福当麻呂

平為賢、1000年頃- 藤原定成

守護

鎌倉幕府

- 1195年~1227年 - 武藤資頼

- 1230年~1273年 - 少弐資能

- 1276年~1281年 - 少弐経資

- 1281年~1289年 - 北条時定

- 1289年~1294年 - 北条定宗

- 1297年~1333年 - 鎮西探題兼任

室町幕府

- 1334年~1348年 - 大友氏泰

- 1350年~1352年 - 一色直氏

- 1351年 - 河尻幸俊

- 1353年 - 一色範光

- 1359年 - 少弐頼尚

- 1361年~1367年 - 菊池武光

- 1371年~1395年 - 今川貞世(守護代 今川仲秋)

- (1385年~? - 相良前頼)

- 1398年 - 吉見詮頼

- 1415年~1417年 - 渋川満頼

- 1426年 - 渋川義俊

- 1428年~1434年 - 渋川満直

- 1455年 - 大内教弘

- 1459年~1461年 - 渋川教直

- 1470年~1493年 - 少弐政資

- 1496年~1506年 - 渋川尹繁

- 1534年 - 少弐資元

戦国時代

戦国大名

- 龍造寺氏

鍋島氏(龍造寺氏の重臣)- 松浦氏

- 波多氏

- 大村氏

- 有馬氏

宇久氏(五島氏)

豊臣政権の大名

寺沢広高:上松浦郡8万3千石、1593年~1600年(関ヶ原の戦い後、唐津藩に)

鍋島直茂(当初は主君の龍造寺政家)、松浦鎮信、大村喜前、有馬晴信、五島純玄は豊臣秀吉の九州平定後にも本領を安堵され、また江戸時代の藩としても存続した。波多親は一旦は本領を安堵されたが、その後秀吉の不興を買い、1593年に所領没収された。

武家官位としての肥前守

- 江戸時代以前

- 那須資村

- 那須光資

- 那須頼資

- 宇都宮持綱

- 菊池武澄

- 河尻秀隆

- 河尻秀長

- 江戸期肥前国平戸藩松浦家

松浦鎮信、初代藩主

松浦久信、2代藩主

松浦隆信、3代藩主

松浦鎮信、4代藩主

松浦篤信、6代藩主

松浦熈、10代藩主

松浦詮、12代藩主

- 江戸期肥前国佐賀藩鍋島家

鍋島治茂、8代藩主

鍋島斉直、9代藩主

鍋島直正、10代藩主

- 江戸期加賀藩前田家

前田利長、2代藩主

前田利常、3代藩主

前田綱紀、5代藩主

前田重教、10代藩主

前田斉広、12代藩主

- 江戸期美濃国加納藩永井家

永井尚佐、4代藩主

永井尚典、5代藩主

永井尚服、6代藩主

播磨国山崎藩本多家

本多忠英、初代藩主

本多忠辰、3代藩主

本多忠鄰、8代藩主

本多忠明、9代藩主

- 江戸時代その他

織田長亮、大和芝村藩主

黒田綱政、筑前福岡藩主

黒田宣政、筑前福岡藩主

高木正豊、河内丹南藩主

高木正善、河内丹南藩主

水野忠順、上総鶴牧藩主

水野忠位、安房北条藩主

水野忠見、安房北条藩主

根岸鎮衛、南町奉行

肥前国の合戦

893年 - : 寛平の韓寇

1530年 : 田手畷の戦い

1570年 : 今山の戦い

1584年 : 沖田畷の戦い

1637年 - 1638年 : 島原の乱

脚注

^ 別称「肥州」は、肥後国とあわせて、または単独での呼称。

^ 『佐賀県史』<上>、pp.35-37.

参考文献

角川日本地名大辞典 41 佐賀県- 角川日本地名大辞典 42 長崎県

- 旧高旧領取調帳データベース

- 佐賀県史編さん委員会(編)、『佐賀県史』<上>、佐賀県史料刊行会、1967年

関連項目

- 肥州

肥前(戦艦)‐旧日本海軍の戦艦。元はロシア帝国海軍の戦艦レトヴィザン。艦名は肥前国に因む。- 島原の乱

長崎貿易(日蘭交易)- 長崎

- 平戸

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||

![How to make python accepts inputs from multiple lines? [duplicate]](https://lh6.googleusercontent.com/-iUzqQE87-vo/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAADl8/ZkW-PEe_LQU/s72-c/photo.jpg?sz=32)

![How do you know what part of the semicircle it is when $argdfrac{z-2}{z+2} = dfracpi2$ [closed]](https://lh3.googleusercontent.com/-fAwP2lED17E/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/AGDgw-hLZjtCxpq2bWrtdUKAXoN2hJoAWA/s72-c-mo/photo.jpg?sz=32)