屠殺

| この項目に含まれる文字「屠」は、オペレーティングシステムやブラウザなどの環境により表示が異なります。 |

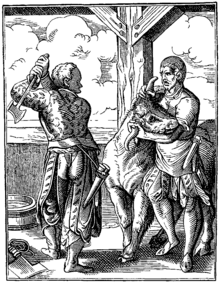

屠殺業者とその召使

ヨースト・アンマンによるリトグラフ(16世紀)

インドネシアの市場での鶏の屠殺(2015年11月)

屠殺(とさつ)ないし屠畜(とちく)(漢字制限により「と殺」や「と畜」とも)とは、家畜等の動物を殺すことである。「屠」は「ほふる」の意である。一般的には食肉や皮革等を得るためだが、口蹄疫などの伝染病に感染した家畜を殺処分する場合にもこの語が使用される。

類義語には〆る(しめる:一般的に鶏や魚に用いる表現)やおとす、または潰す(つぶす:一般的に鶏や牛や豚に用いる表現)がある。

目次

1 概要

2 日本における屠畜の歴史

3 屠殺の思想

4 屠殺と社会問題

5 競走馬と屠殺

6 日本の屠殺場における動物愛護の問題

7 屠殺の動物福祉基準・法律

7.1 世界動物保健機関(OIE)

7.2 EU

7.3 アメリカ

7.4 日本

8 表現問題

9 その他

10 屠殺に対する批判

11 脚注

12 参考文献

13 関連項目

14 外部リンク

概要

屠殺は、人間が家畜を飼うようになって以降、肉を食べたりその皮革を利用するために行われてきた。それ以前には、野生動物を捕獲する際に致命傷を与えるなどして殺害していたが、これは「捕殺(ほさつ)」とも呼ばれ、動物を捕らえるために殺す・その肉体を確保するために殺す行為(→捕食)であることから、屠殺とは区別される。

中世の農業歳時記に描かれた豚を屠殺する農民夫婦

屠殺は、社会の発展と都市構造の発生・発展に伴い、次第に分業化と一元化されるようになってきた。古くは各家庭もしくは酪農家で家畜の生命を絶つ行為が一般的に成されていた物が、肉屋などの専門業種による屠殺へと変化し、更には屠畜場や食肉工場といった専門施設における集中処理へと変化し、世間一般の目には触れないようになっていった。

方法は各国の歴史文化などにより異なる。古くはイスラムなどで行われるナイフで頚動脈を切る、斧で首を切りつける方法であった。また特殊な例ではモンゴルなどで行われる心臓付近にナイフで傷をつけ、手を差し込んで心臓の血管をちぎるというものがある。以前は日本でも人手でとがったハンマーで頭部を強打する方法や棒を射出する銃で狙撃する方法がとられていたが、動物の苦痛を減らすため電気ショック法や二酸化炭素などに変わった。

これらは主に、動物の生命を絶ち食肉に加工する上で発生する血液や食品廃材といった副生成物(産業廃棄物)の処理や、あるいは食糧生産や環境に対する衛生面での配慮、加えて「殺害する」という面での倫理的な不快感といった事情にも絡んでの分業化・一元化であるが、特に宗教などの食のタブーといった理由から、特定の処置が食料生産に求められる地域では、一種の宗教的な施設であるという側面も持つ(→カシュルートやシェヒーターなど)。

日本における屠畜の歴史

1867年(慶応3年)5月、外国人に牛肉を供給していた中川嘉兵衛が、江戸荏原郡白金村に屠牛場を設立したが、これが日本における近代的屠場の最初であろうという。明治以降、屠場を設立する者の数は増え、日露戦争の時には全国で約1,500を算えた。しかしその設備の不完全、また衛生上、保安上改善を要する点が多く、1906年(明治39年)に屠場法が制定された。

日本国内における牛馬の屠殺は、その歴史的な経緯から不浄な行いというイメージも付きまとい、そこには食用家畜を単なる消費という、他の肉食文化では日常の延長に存在した行為として位置づけられず、専ら被差別階級の人々が行ってきたことという解釈がなされることが多い。

しかし、その日本でも更に歴史を紐解けば、いわゆる生贄なども含め儀礼における祝いをあらわす「祝(はふり,ほふり,ほうり)」という語句と、「屠る(ほふる)」ないし「屠り(ほふり)」という語句は語源が同じという説もあり(喜田貞吉)[1]、もともとは犠牲を供して穢れ祓い清める役割の人物が行っていた。つまり神職及びそれに近い役割の人々が行っていたと思われる。その後の食肉に必ず伴う屠畜についても、彦根藩が1690年(元禄3年)に「薬喰い」(冬場に保温・保健の目的で獣肉を食すること)として牛肉を販売、更には藩主自ら毎年のように将軍家への献上品として「牛肉味噌漬」を贈っていたなどの歴史もあり、時代背景や地域条件による差別、被差別で一概に語られるべきものではない。

日本では仏教の伝来にも伴い平安中期から獣肉などに携わることを穢れ(信仰上の禁忌・タブー)とする見方が広がり、1922年(大正11年)の水平社宣言に至るまで印象が一人歩きしている。

屠殺の思想

屠殺では、その行為によって動物が苦しまないようにとの配慮が成されている場合も多い。近年では動物虐待に対する忌避感もあるが、そもそも過度に暴れさせるような屠殺は、動物に不要且つ過剰な苦痛を与えるだけでなく、従事者にとって危険であり作業効率も悪い。このため多くの社会では、より速やかに且つ苦しませずに動物を絶命させる方法が研究されてきた。

現代では先進国を中心に、炭酸ガスによる酸素欠乏、あるいは頭部への打撃や感電による、(建前の上では)脳震盪を起こし麻痺させた後に首の動脈を切断することによる失血死、あるいは麻痺させた後に脳組織を物理的に損傷させることで生命活動を停止させる方法が取られている。しかし宗教的な理由(ハラールを参照)にも絡み古くからの伝統的な屠殺方法を取っている事の多いイスラム圏などでは、後肢に綱を掛け頭部を下にして吊るしたら、間を入れずに動脈を切断し、ある程度は空中で暴れさせて、急速に失血死させる方法を取っている。

無論、家畜の頭部を銃で撃つなど強い衝撃を与えたり、強い電気ショックを加えたりすれば、家畜は当然一溜りもなく即死してしまうのだが、このことを公に認めてしまうと「頸動脈を切断して失血死させる」という原則に反してしまい場合によっては処罰の対象となりうるため、食肉業界の関係者はあえて「気絶」といったぼかした表現を用いている事情もある。なお、心臓は自律神経系に支配されているため、即死した場合でも遅れて停止するため、実態としてはこの時間差を利用して血抜きを行うことになり、いわゆる「グレーゾーン」であると言える。現場の実情としては、家畜の苦痛を軽減し作業員の安全を確保する意味で「一発で仕留める」こと、すなわち即死させることが「暗黙の了解」となっている。ただし、斃死した家畜の食肉利用を厳しく禁止している国や地域もあり、家畜の苦痛や作業員の安全確保はあまり顧みられず、意識のあるまま頸動脈を切断して失血死させるという旧来のやり方が踏襲されることも少なくない。

なお失血死または血抜きという方法は、肉に血液が残る量が最小限に抑えられ、肉の劣化や腐敗を遅らせる効果もあっての事で、特にこれは冷蔵庫が普及する以前は、鮮度の低下で廃棄される肉を最小限に抑えるための技術でもあった。

肉食という行為は、動物の生命を奪う事で自らの生命を永らえさせるものである。このため犠牲となる動物に感謝を捧げる思想も見られ、その感謝の意味で苦しませる事への忌避も見られる。その延長で動物の苦痛に対しても言及している文化もあり、例えばユダヤ教では「一回の切断で致命傷を与える(何度も切り付けない)」ために、屠殺に使う刃物(ナイフ)は「良く研磨されているもの」と定めている。これは「よく切れる刃物で切り傷を負った場合は、一時的な麻痺により負傷直後は余り痛みを感じない(後に治る過程での痛みはある)が、切れ味の悪い刃物で怪我をすると、切った直後から酷く痛む」という人間自身の経験によるものであると考えられる。

多くの文明社会では、畜肉に対する感謝を表す人間の活動が大なり小なり見られ、感謝祭や慰霊などといった宗教行事にも関連している。

屠殺と社会問題

屠殺は旧来、家畜を飼っている各家庭では日常的かつ普遍的に行われていたが、これが次第に世間一般から隔離されるにつれて穢れのように扱われ、差別を被った事例もある。日本でも明治時代よりの社会変化で食肉産業が発達したが、その当時の被差別部落などの絡みもあり、家畜の屠殺や解体に従事する者が差別を被るといった社会問題が発生し、現在においても散見される。

競走馬と屠殺

食用・加工用の家畜ではなく、競走馬など他の目的で飼育されていた動物が、結果的に屠殺される場合もある。

競走馬が成績低迷や高齢などを理由に競走生活を引退した後は、繁殖馬、乗馬クラブや学校の馬術部等での乗用、動物園などの観光用、研究用などに転用、あるいは功労馬として余生を送る馬も存在するが、その割合は少数であり、大半の競走馬は屠殺されているのが実情である(参考→乗馬#乗馬への転身という意味)。功労馬でなくても牧場で余生を送る様に計らう馬主も存在し、余生を送ることが出来るか否かの判断は、経済的合理判断と共に多分に馬主のパーソナリティや牧場所有の有無などに負うところが多い。

屠殺後の用途として、馬肉に回される場合もある。日本では馬肉は「桜肉」と呼ばれ、古くから栄養豊富な食肉として、また「ニューコンミート」(→コンビーフ)のような代用食として親しまれている。ただし、江戸時代には生きた牛馬の屠殺は幕府の禁制の対象であり、自然死や事故死のものが「薬」にされた。食肉も禁制であったため、「薬」と称された。他の用途としては家畜用飼料やウマの項を参照のこと。

日本で桜肉として流通しているのはペルシュロン、ブルトン、ベルジャンの混血種である日本輓系種を屠殺したものがほとんどである。これらは当初から食肉を目的に生産されるものと、ばんえい競走の競走馬を目的に生産されたものの、能力検定に不合格となったり馬主としての買い手が見つからないなどの理由で食肉に回されるものがある。またばんえい競走の競走馬でありながら、腸閉塞等の不慮の事故で斃死した馬は、そのまま桜肉として加工して厩舎関係者に配り、食する形で供養するという習慣が現在でもあるが、この習慣はサラブレッドなどの軽種馬の競馬の関係者の間ではみられない。

屠殺以外の殺処分においては、たとえ重度の負傷をした場合でも食用・加工用を前提としない薬物による安楽死処分が一般的である。殺処分の方法を選ぶ必要はあるものの、屠殺により馬資源を活用する方が本来は合理的ではあるのだが、競馬場内で重傷を負った馬を屠殺場へ移動させるというのは感情的な反発も強い。また1973年10月に動物愛護法が制定され苦痛を伴う殺処分が法律により禁止された。そのため日本では同年6月のハマノパレードの一件以降、負傷馬への安楽死が導入されている。

足を傷めることは競走馬全般において問題ではあるが、ことサラブレッドの場合は「速く走ること」に特化して品種改良が続けられた結果、その足はきわめて繊細なものであり、負傷に弱い。足を傷めると負傷が蹄までもを侵し、更に残った問題の無い足に負担が余計に掛かって関節炎などを併発、結果的に悶え苦しみ最悪の場合には衰弱死するか痛みでショック死する場合もある。このため予後不良と診断された競走馬は動物愛護の見地から安楽死されることがある(→蹄葉炎)。

ウマの屠殺に否定的なアメリカ合衆国では、エクセラーやファーディナンドといった有名な競走馬が、それぞれ輸出先のスウェーデンと日本で屠殺され、市場に流通するなどした。同事件は米国内で問題視され、米下院で馬の屠殺禁止法案が可決されている。その他にも中央競馬の八大競走で優勝したにも関わらず、日本中央競馬会の施設に送られず、行方不明になった馬も存在した。また、重賞レースを勝っているにもかかわらず功労馬繋養展示事業の対象馬になる事無く処分される馬も多い。

先に挙げた米国の例のほかにも、特に競馬の盛んなイギリスのような国家では馬の繁用が難しくなったときには人道的な安楽死が求められ、屠殺に強い拒否感・嫌悪感を示す。食のタブーなど社会的な事情にも絡んだこの問題だが、日本ではペットとしてみなされ、まず屠殺されることなど無い犬や猫(ただし保健所では捨て犬、捨て猫、野良が大量に処分されている)が、中国、韓国などそれらを食べる文化を持つ地域では日常的に屠殺され、食肉市場に流通している状態と対比させると理解しやすい(→犬食文化)。こういった食文化の違いに端を発する動物の屠殺にまつわる文化摩擦は世界各地に多々存在する。

日本の屠殺場における動物愛護の問題

日本も加盟するOIEの動物福祉規約「動物のと殺」では、後述するように「係留施設は、動物がいつでも飲水できる設備にすること。」との記載がある。しかし2011年に北海道帯広食肉衛生検査所などにより実施された全国の屠殺場実態調査[2]では、牛の屠殺場で50.4%、豚の屠殺場で86.4%に飲水設備が設置されていないことがわかった。同調査では家畜の屠殺場への搬入状況も調査されており、前日搬入を行わない屠殺場は牛でわずか約8%、豚では約5%にとどまる。これはつまり、日本の多くの屠殺場で長時間にわたり家畜が飲水できない状況にあることを示している。

屠殺の動物福祉基準・法律

世界動物保健機関(OIE)

日本も加盟するOIEにおいて、2005年に動物福祉規約「動物のと殺」が採択された。

[3]

- 動物福祉規約「動物のと殺」概要

- 鞭打ち、蹴る、尻尾捻りや、苦痛を与える追い立て道具は、動物の移動に使わないこと。

- 意識のある動物を、投げたり、引きずったり、落としたりしないこと。

- 屠殺場などで、屠殺するまで動物を繋ぎ置く場合は、動物に不当なストレスを与えない方法で行うこと。

- 屠殺されるまで動物を繋ぎ置く施設は動物を詰め込みすぎないよう設計すること。

- 係留施設は、動物がいつでも飲水できる設備にすること。

- 家きんの搬入は、12時間を超えて施設内で水が飲めないということの無いよう計画されること。

- 到着後12時間未満の間にと殺されない動物は、給餌され、その後も、適切な間隔で、適度な量の餌を与えること。

- スタニング(即死を含め、痛み無く意識・感性喪失を引き起こすこと)後はすぐに屠殺すること。

- そのほか、動物の種類、年齢に応じた屠殺方法が定められている。

EU

EU指令「殺害時における動物の保護について(on the protection of animals at the time of killing)」の中で、動物の扱い方について規定されている。EU加盟国は、本規則の違反に罰則を定め、それらが実装されていることを保証するために必要なすべての措置を講じなければならない。

- EU指令「殺害時における動物の保護について」概要[4][5]

- 屠殺前にはスタニングを実施しなければならない。

- スタニングの有効性について日常的な監視をする。

- 十分な訓練を受け、認定を受けた者のみが屠殺業務に携わる。

- 屠殺場の設計においてアニマルウェルフェアに配慮すること。

- 各々の屠殺場においてアニマルウェルフェアの責任者を指名し、アニマルウェルフェア確保のための標準業務手順書を整備する。

アメリカ

(1)28時間法:1906 年制定

家畜を含む動物を州間移動させる場合、輸送車両などから家畜の係留場まで飼料、水の給与及び休息のため家畜を輸送車両などから降ろすことなく、継続して 28 時間以上当該車両等に積んだままの状態にしておくことを禁止するとともに、「人道的」に移動させることが義務付けられているが、「人道的」の定義がなされていないため、厳格さに欠ける。

(2)人道的な屠畜に関する法律:1958 年制定

屠畜や屠畜場での家畜の取扱いに関する方法を定めた法律。

対象家畜は牛、馬、羊、豚等であり、家禽は含まれていない。 屠畜方法については家畜が苦痛を感じないように行うことが義務付けられている。1978 年からはこの基準を満たすことのできない外国の屠畜場で生産された食肉の輸入を禁止。搬入時に家畜が怪我をしないよう、床や管理者の取り扱い、屠畜場において常に飲料水へのアクセスや十分なスペースを設けることなどが記されている。[6]

日本

動物の愛護及び管理に関する法律 第四十条に「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない」とされている。また、同法に基づき1995年に「動物の殺処分方法に関する指針」が制定され、動物の殺し方は「できる限り動物に苦痛を与えない方法で意識の喪失状態にしたのちに、心機能又は肺機能を停止させる方法、もしくは社会的に容認されている通常の方法によること」と定められた。

しかしこの指針には法的拘束力はなく罰則はない。また「できる限り動物に苦痛を与えない方法」の定義がなされていないため、厳格さに欠ける。

表現問題

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2016年8月) |

部落問題の視点から、被差別部落民に対する差別用語であると批判されることがある。

ATOKやMSIMEなどの日本語変換プログラムでは変換されない言葉となっている。

マスメディアにおいても「食肉解体」「食肉処理」などと置き換えられることがある。- 漫画『北斗の拳』連載時に主人公ケンシロウが極端に太った敵役(ハート)に対して「ブタは屠殺場へ行け!」と言ったセリフが、コミックスの重版の途中より「屠殺場」という表現が「ブタ小屋」に変更された。そしてその回のタイトルで使用された「屠殺人」という言葉の表現の部分もまた変更になった。また、同作中に「南斗獄屠拳」という名の技が存在したがアニメ化の際に「南斗獄殺拳」に変更されている。

- 漫画『闘将!!拉麵男』には「屠殺鬼玉王」という名のキャラクターが登場したが、コミックスの重版途中から名前が「破壊鬼玉王」に改められた。

- 漫画『トーキョーゲーム』に臓器売買のために子供を育てる敵を「地獄の屠殺人」と表現したセリフがあり、部落解放同盟・全芝浦屠場労働組合・全横浜屠場労働組合から抗議を受けた[7]。

梶原一騎の作品に実名で登場するアブドーラ・ザ・ブッチャーが登場する話は悪役レスラーのエピソードのため、黒人差別に加えて屠殺に関する罵倒セリフが非常に多く、復刊コミックでは大幅に差し替えられている。また、『ブッチャー』の名がそのまま『屠殺者』の意味でもある。

アトラスのDIGITAL DEVIL SAGA アバタール・チューナーでは『大屠殺』という技が使えるが、このゲームは「敵(悪魔)を殺してその身を食べて強くなる」というシステムであるため、本来の正しい意味での使用方法であるといえる。

その他

白土三平の漫画作品「鬼泪」(1981年)では、主人公の職場である屠畜場の様子が細かく描かれている。

韓国テレビドラマ済衆院の主人公は、主に屠畜を生業とする李氏朝鮮時代の被差別民(白丁)で、劇中では牛の解体シーンもある。

屠殺に対する批判

屠殺場での屠殺を死の拷問として批判する者もいる。[8]

・・・そのとき、突然、見ている人を震撼させることが起こります。屠殺人が気の向くままに口笛を吹きながら、胸を切り裂くのにせっせと励んでいるとき、その牛の目がゆっくりと開いたり閉じたりするのです。そしてその後牛がうなり始めますが、それはビデオではっきり聞き取ることができます。のどをゴロゴロ鳴らしながらかすれた声で鳴く、身の毛のよだつようなモーという鳴き声は、屠殺の喧噪をかき消します。

— ヘルムート・F・カプラン著「死体の晩餐」

屠殺人が注水ホースを使って血だらけの屠殺室を洗浄しているとき、虐待されている牛は最後の力を振り絞って舌を出しながら水の噴流に向かって体を曲げようとしました。せめてもの水が飲みたいのです。牛たちにはまだ意識があり、ベルトコンベヤーにつながれて切り開かれ肉に加工されているとき、周りの世界を知覚しているということです

— ヘルムート・F・カプラン著「死体の晩餐」

ふたつの生き生きした青い目を見やります。ひとなつこい、いたずらっこの瞳です。そして実習が始まりました。その豚は恐怖で押し黙り、痛みのせいで無表情になり、そしてうつろな目をして打ちひしがれ、すみかから引きずり出され、血まみれの床に転がっていました。

血を流し切り、毛焼きされ、のこぎりで切られた豚がまだぴくぴく動いてちいさなしっぽを振っていることを知ったとき、私は身動きできませんでした。

— ヘルムート・F・カプラン著「死体の晩餐」

脚注

^ 日本国語大辞典〔第2版〕,はふり(祝)。

^ と畜場の繋留所における家畜の飲用水設備の設置状況 奥野尚志 鹿島哲 山澤伸二 斉藤啓吾 日獣会誌 66,875~880(2013)

^ CHAPTER 7.5.SLAUGHTER OF ANIMALS Article 7.5.1.

^ 独立行政法人農畜産業振興機構「と畜時のアニマルウェルフェア向上に係る新規則について農相理事会が政治的に合意(EU)」前間聡 平成21年6月25日

^ COUNCIL REGULATION (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing

^ 社団法人 畜産技術協会「米国におけるアニマルウェルフェアの概要」

^ 坂茂樹『封印漫画大全』(三才ブックス、2009年)、181頁。

^ ヘルムート・F・カプラン. 死体の晩餐. 同時代社.

参考文献

鎌田慧『ドキュメント 屠場』(岩波新書、1998年6月) ISBN 4-00-430565-9

関連項目

- 豚の屠殺

- 屠畜場

- 化製場

子どもたちが屠殺ごっこをした話 - グリム童話集内にかつて含まれた話。あまりに残酷で救いも無い事から読者に嫌われ、外された。

1900年 - 映画の冒頭でイタリアの女の子たちが豚の屠殺と調理を楽しみに見学する。

ブタがいた教室 - 子どもたちが教室でブタを飼うことにしたが、卒業後の始末をめぐって大論争をする。

ベイブ - この映画では、動物に対して感傷的な態度と平行し、食肉を得るという行為の意味を示唆したシーンがややコミカルに描かれている。- 業

- もったいない

いのちの食べかた -食べ物の大規模・大量生産の現場を描いたドキュメンタリー映画。- 殺処分

en:Dhabihah(イスラームで定められた屠殺について)

外部リンク

- 屠殺される動物の保護のための欧州協定