ビタミンC

この記事の出典は、Wikipedia:信頼できる情報源に合致していないおそれがあります。特に講義資料、自主公表されたサイトがWikipediaの科学的な信頼できる出典として不適との指摘を受けています。そのガイドラインに合致しているか確認し、必要であれば改善して下さい。(2015年2月) |

| |

| |

IUPAC命名法による物質名 | |

|---|---|

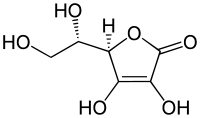

IUPAC名 2-Oxo-L-threo-hexono-1,4-lactone-2,3-enediol or (R)-3,4-dihydroxy-5-((S)- 1,2-dihydroxyethyl)furan-2(5H)-one | |

| 臨床データ | |

| Drugs.com | Multum Consumer Information |

| 胎児危険度分類 |

|

| 法的規制 |

|

| 投与方法 | 経口 |

薬物動態データ | |

| 生物学的利用能 | rapid & complete |

| 血漿タンパク結合 | negligible |

| 半減期 | 10-20日[1] |

| 排泄 | 腎臓 |

| 血液脳関門 | 透過 (酸化型として)[2] |

| 識別 | |

CAS番号 |

50-81-7 |

| ATCコード | A11G (WHO) |

| PubChem | CID: 5785 |

| DrugBank | DB00126 |

| ChemSpider | 10189562 |

| UNII | PQ6CK8PD0R |

| KEGG | D00018 |

| ChEBI | CHEBI:29073 |

| ChEMBL | CHEMBL196 |

| NIAID ChemDB | 002072 |

| 別名 | L-アスコルビン酸 |

| 化学的データ | |

| 化学式 | C6H8O6 |

| 分子量 | 176.12 g/mol |

SMILES

| |

InChI

| |

| 物理的データ | |

| 密度 | 1.694 g/cm3 |

| 融点 | 190 °C (374 °F) |

| 沸点 | 553 °C (1,027 °F) |

グルタチオン-アスコルビン酸回路、NADPH、NADP+、GR:グルタチオンレダクターゼ、GSH:グルタチオン、GSSG:グルタチオンジスルフィド、DHAR:デヒドロアスコルビン酸レダクターゼ、DHA:デヒドロアスコルビン酸、MDAR:モノデヒドロアスコルビン酸レダクターゼ (NADH)、MDA:モノデヒドロアスコルビン酸、ASC:アスコルビン酸、APX:アスコルビン酸ペルオキシダーゼ、H2O2、H2O

ビタミンC (vitamin C, VC) は、水溶性ビタミンの1種。化学的には L-アスコルビン酸をさす[3]。生体の活動においてさまざまな局面で重要な役割を果たしている。食品に含まれるほか、ビタミンCを摂取するための補助食品もよく利用されている。WHO必須医薬品モデル・リスト収録品。

壊血病の予防・治療に用いられる[4]。鉄分・カルシウムなどミネラルの吸収を促進する効果がある。鉄過剰症(ヘモクロマトーシス)患者がビタミンCを摂取しすぎると鉄過剰が促進される[5]が、健康な成人であれば影響は無い[6]。風邪を予防することはできない[3][7]が、重症感染症の生存率を上げる[8]。

目次

1 機能

2 適応

2.1 壊血病

2.2 風邪

2.3 がん予防

3 摂取

3.1 推奨量

3.2 血中濃度

3.3 大量摂取

3.4 含有食品

3.5 加熱に弱い

3.6 サプリメント

4 外用

5 吸収

5.1 細胞内への輸送

5.2 脳への輸送

5.3 ミトコンドリアへの輸送

6 歴史

7 ビタミンC合成能を失った動物種

8 出典

9 関連項目

10 外部リンク

機能

ビタミンCは、コラーゲンの合成に深く関与している[3]。プロリン・リジン残基を含めた形でコラーゲンのタンパク質が合成され、タンパク質鎖が形成された後で酸化酵素によりプロリン・リジン残基がそれぞれヒドロキシ化(水酸化)を受けてヒドロキシプロリン・ヒドロキシリジン残基に変化し、これらは水素結合によってタンパク質鎖同士を結び、コラーゲンの3重螺旋構造を保つ働きがある。またこの反応の際にはビタミンCを必要とするため、ビタミンCを欠いた食事を続けていると正常なコラーゲン合成ができなくなり、壊血病を引き起こすものである[3]。

ビタミンCは、水溶性で強い還元能力を有し、スーパーオキシド(O2−)、ヒドロキシラジカル(・OH)、過酸化水素(H2O2)などの活性酸素類を消去する。ビタミンCの過酸化水素の消去は、グルタチオン-アスコルビン酸回路によって行われる。この回路に代表されるように、ビタミンCがデヒドロアスコルビン酸に酸化されても各種酵素によりビタミンC(アスコルビン酸)に還元・再生されて触媒的に機能する。

ビタミンCは、ビタミンEの再生機能がある。ビタミンEは、脂質中のフリーラジカルを消失させることにより自らがビタミンEラジカルとなり、フリーラジカルによる脂質の連鎖的酸化を阻止する。発生したビタミンEラジカルは、ビタミンCによりビタミンEに再生される[9]。

その他のビタミンCの機能としては、生体異物を代謝するシトクロムP450の活性化、チロシンからノルアドレナリンへの代謝(ドーパミンヒドロキシラーゼ)、消化器官中で鉄イオンを2価に保つことによる鉄の吸収の促進、脂肪酸の分解に関与するカルニチンがリジンから生合成される過程のヒドロキシ酵素の補酵素としての参画、コレステロールをヒドロキシ化し7α-ヒドロキシコレステロールを経た胆汁酸の合成等の様々な反応に関与している[10]。

適応

壊血病

壊血病の予防・治療に用いられる[4]。ビタミンCを含まない食事を約60 - 90日間続けた場合、体内のビタミンCの蓄積総量が300 mg以下になり[11]、軽度の欠乏症状である疲労、倦怠感や筋肉痛を感じ、易怒性を呈し数カ月後に出血性の障害をもたらす重度の欠乏症である壊血病を発症する[5]。

風邪

風邪について、予防効果は確認されていない[3][7]。米国家庭医学会(AAFP)の2012年ガイドラインでは、成人の風邪治療にはビタミンCは効果を示さないとしている(Not effective)[12]。2013年のコクランレビューでは定期的なビタミンC摂取によっては、感染を防ぐことはできないが(no effect)、罹患した場合に治癒までの日数を減らすことはできる(effect)としている[13]。10,708人を対象としたメタアナリシスでは、38中、31の研究で風邪の重症度や罹患日数を短縮した[13]。

がん予防

癌の治療を補助する目的で大量のビタミンCを点滴する治療法が提唱されている。アメリカ国立がん研究所によると[14]、大量投与による副作用は少なく、がん患者に投与した場合QOLの向上が見られ、がん治療の副作用を軽減させる効果も見られる[15][16]。しかし、癌の治癒率の向上はおろか、縮小効果や生存期間の延長効果等も実証されていない。

摂取

ヒトを含む類人猿はアスコルビン酸を体内で合成できないため、必要量をすべて食事などによって外部から摂取する必要があり、ビタミンとして扱われている。一方、多くの動物にとっては、アスコルビン酸は生体内で生合成できる物質であるため、必ずしも外界から摂取する必要はない。体内でアスコルビン酸を合成できないのは、ヒトを含むサル目の一部やモルモットなどだけである。

推奨量

成人の1日あたり摂取量としての厚生労働省による推奨量(RDA)は100mgである[17]、血漿中ビタミンC濃度基準値を0.7mg/100ml以上に設定して、ビタミンCの1日あたり適正摂取量は成人で100mg(妊婦は+10mg、授乳婦は+40mg ) である。血漿中ビタミンC濃度の正常範囲は 0.5-1.5mg/100mL である[18]。0.2mg/100mL を下回ると、各種欠乏症状が現れる可能性がある[19]。

血中濃度

ビタミンCの血液検査の参考基準値は以下のとおりである。なお、ヒトの母乳のビタミンC濃度は0.5mg/100gとの報告がある。

| 項目 |

被験者の タイプ |

標準範囲 |

単位 |

最適範囲 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 |

|||

ビタミンC (アスコルビン酸) |

0.4[20] |

1.5[20] |

mg/dL | 0.9[21] |

||

| 23[22] |

85[22] |

μmol/L | 50[21] |

|||

大量摂取

健康な成人であれば、摂取量 2000mg までは毒性は無い[5]、体内で吸収されなかった余剰のビタミンCは尿中に排出されるが、数グラムレベルで一度に大量摂取し、腸管耐容量を超えると下痢を起こす可能性がある[5]。体内でビタミンCの一部がシュウ酸に代謝されるとして、生成したシュウ酸塩結晶により腎臓が損傷することで腎不全を発症すると報告[23]されたことがあるが、ビタミンC摂取と腎不全の因果関係は立証されておらず、現在では否定されている。腎臓移植を受けた31歳の女性での続発性シュウ酸症の症例が報告されている[23]として、高度の腎不全患者のビタミンC大量摂取については、注意が必要であるとする考え方もある。

これまでのところ米国FDAはビタミンCの大量点滴を禁止こそしてはいないものの、癌の治療としては認可もしていない。尚、大量経口投与についてはビタミンCが補助食品のカテゴリーに入るため、FDAの許認可の対象外となっている。

厚生労働省によると通常の食品から摂取することを基本とし、いわゆるサプリメント類から 1g/日以上の量を摂取することは推奨できないとしており、生活習慣病の発症予防についても、ビタミンCの摂取量と血液中濃度、体外排泄を検討した研究から、1g/日以上を摂取する意味はないことが示されているとしている[24]。

含有食品

柑橘類

多くの食品やサプリメントにおいて、「レモン何個分のビタミンC」という表現が用いられるが、このとき「レモン1個分のビタミンC」は 20mg に換算される。この表記は農林水産省によって1987年に制定された「ビタミンC含有菓子の品質表示ガイドライン」によるものであるが、ビタミンCが主成分であるビタミン添加菓子を対象とするものであり、それ以外の食品やサプリメントに対して用いることは適当でない。また、このことから「レモンはビタミンCを豊富に含む果物である」と誤解されがちだが、実際には同じ柑橘類であるグレープフルーツやユズよりも含有量は低い。

レモン・ライム・オレンジ・グレープフルーツなどの柑橘類のほか、カムカム、柿、アセロラ、キウイフルーツ、トマトはビタミンCの含有量が非常に多い。その他にビタミンCの多く含まれる食品としては、グァバ、パパイヤ、ブロッコリー、芽キャベツ、ブラックベリー、イチゴ、カリフラワー、ほうれん草、マスクメロン、ブルーベリー、パセリ、ジャガイモ、サツマイモなどがある。

ビタミンCそのものは強い癖のある味であるが、食品に含まれる程度の量では食品の味にはあまり影響しない。しかしながら柑橘類でもすっぱい物のほうが含有量は多い傾向にあるため「酸味の強い果物ほどビタミンCが豊富だ」と思われがちだが、実際にはそれらの酸味の多くはクエン酸によるものである。上に挙げたように酸味がまったくないにも関わらず豊富なビタミンCを有している食品が多いのはこのためである。

乳酸菌は発酵の際、ビタミンCも産生し、発酵前の生乳等のビタミンCよりも濃度が高くなる[25]。牛乳にはビタミンCがほとんど含まれていない。その理由は、子牛が自らビタミンCを合成できるので牛乳から摂取する必要がないためである。牛乳を発酵して作ったヨーグルトでは若干ながらビタミンCが含まれている。牛乳のみならず肉にもビタミンCは含まれていないので、野菜や果物を摂取できないモンゴル遊牧民は、大人のみならず子供を含め馬乳を乳酸発酵させ微量のビタミンCを生成した馬乳酒を大量に飲むことでビタミンCを補っている[25]。アフリカの遊牧民族であるマサイ族も日常的に発酵乳を飲む。

加熱に弱い

ビタミンCは、加熱すると空気中の酸素や水分との反応が促進され、酸化されてデヒドロアスコルビン酸となり、さらに加水分解されたジゲトグロン酸へ分解しやすくなる[26]。デヒドロアスコルビン酸は人体内でアスコルビン酸に還元され利用されるが、ジゲトグロン酸にはビタミンCのような生理活性はないとされる。ジャガイモやさつまいもに含まれるビタミンCのように、デンプンに保護されて酸素に接触しない場合には、加熱してもビタミンCは壊れにくいとの指摘もある[27]が、ジャガイモの加熱時間に従いビタミンC残存量が顕著に減少し、ゆで加熱では28%程度のビタミンC残存量となる[28]。酸素と接する加熱過程を有する、果汁100%の加熱型濃縮還元ジュースでは、ビタミンCの大半は壊れてしまうことになる。ただし現在では、加熱型濃縮還元は探すことが困難なほどでほぼ絶えており、超音波による果汁濃縮が主流となっている(超音波加湿器の原理で、果汁液の水分のみを飛ばすことによって果汁を濃縮するシステム(超音波霧化分離装置)。加熱式にくらべ、エネルギー効率が良く、工場の冷房費用もかからないため主流となった)。しかし、この方式でも加熱殺菌は行われるため、やはりビタミンCは壊れてしまう。そのため高栄養価を謳う野菜ジュースは別途ビタミン類が添加されている。

サプリメント

風邪やインフルエンザ、その他の感染症に対してアスコルビン酸粉末などとして医薬品と併用される。その理由としては、これらの肉体的ストレスや治癒に際してはアスコルビン酸の要求量が増大するからというものである。喫煙[29]等のストレスによっても血中濃度が低下するため[30]、結果的にアスコルビン酸の要求量が増大する。

ビタミンC錠剤を飲むよりビタミンC入りのガムを噛んだ場合、血中のビタミンCの上昇が速やかに起こり、また吸収量が多いことが分かった[31]。サプリメントや野菜ジュースは、野菜サラダを直接摂取することでビタミンC以外の栄養素や食物繊維などと同時に摂取した場合と比較して排出速度が非常に速いとする研究もある[32]。

外用

顔の皮膚を光損傷し、その程度が軽症から中等度の19人にランダム化比較試験を実施し、ビタミンCセラムの外用薬は偽薬よりも、シワ、たるみなどを改善した[33]。ビタミンC前駆体のリン酸アスコルビン酸ナトリウムの外用薬は、20人での試験において紫外線Aによる皮脂酸化を抑制し、また5%濃度のローションを1日2回塗った60人でのランダム化比較試験は、3か月後にニキビを予防また治療していることを見出した[34]。

二重盲検ではない80人での試験は、ビタミンC含有シリコン製ジェルの6か月の使用によって、アジア人の顔面の手術後に対し、瘢痕の隆起、紅斑を減少させ、メラニンの指数を低下させていた[35]。

フェルラ酸は、ビタミンC、ビタミンEの化学的な安定性を向上させ、太陽光に対する防御性を数倍にする[36]。10名のランダム化比較試験で、ビタミンC、フェルラ酸、フロレチンを含有する外用薬を、紫外線による皮膚損傷に備えて事前に塗ることで防御作用があった[37]。12名の中国人女性を用いて、ビタミンC、ビタミンE、フェルラ酸からなる外用薬は、これを塗った部分は、塗っていない部分に比較して光から防御された[38]。

吸収

ヒトでは経口投与量が、30-180mg で 70-80% が吸収される[6]。1.5g 投与では 50% が吸収されるが、3g で飽和するとの報告がある[6]。また、飲酒により吸収が阻害される[39]、しかし飲酒により血中濃度は低下しない[39]。

細胞内への輸送

ビタミンCは腸管上部で吸収され[6]、ナトリウム依存性輸送体が存在するが、そのナトリウム依存性輸送体は、グルコース輸送体、特に、アスコルビン酸に戻るリサイクルにおいて必要な酵素補因子と細胞内抗酸化物質を生成する体のほとんどの細胞でビタミンC(その酸化型であるデヒドロアスコルビン酸)[40]の輸送を担当するものがGLUT1で、特殊化した細胞内に主に存在する。

脳への輸送

脳は、ビタミンCの最大濃度を有する器官の一つであるが、ビタミンCは血流から脳への関門を通過しない。このためアスコルビン酸に代わって、デヒドロアスコルビン酸がGLUT1トランスポーターを介して血液脳関門を通過して輸送され、その後にアスコルビン酸に変換される[41]。

ミトコンドリアへの輸送

ビタミンCは、グルコーストランスポーターGLUT1を介してデヒドロアスコルビン酸が輸送され、還元され、フリーラジカルの大部分が生成される場所であるミトコンドリアに蓄積される。アスコルビン酸は、ミトコンドリアのゲノムと膜を保護する[42]。

歴史

壊血病の報告(1841年)

16世紀から18世紀の大航海時代には、壊血病の原因が分からなかったため、海賊以上に恐れられた。ヴァスコ・ダ・ガマのインド航路発見の航海においては、180人の船員のうち100人がこの病気にかかって死亡している。

1753年にイギリス海軍省のジェームズ・リンドは、食事環境が比較的良好な高級船員の発症者が少ないことに着目し、新鮮な野菜や果物、特にミカンやレモンを摂ることによってこの病気の予防ができることを見出した。その成果を受けて、キャプテン・クックの南太平洋探検の第一回航海(1768年 - 1771年)で、ザワークラウトや果物の摂取に努めたことにより、史上初めて壊血病による死者を出さずに世界周航が成し遂げられた。

しかし、当時の航海では新鮮な柑橘類を常に入手することが困難だったことから、イギリス海軍省の傷病委員会は、抗壊血病薬として麦汁、ポータブルスープ、濃縮オレンジジュースなどをクックに支給していた。これらのほとんどは、今日ではまったく効果がないことが明らかになっている(濃縮オレンジジュースは加熱されていて、ビタミンCは失われている)。結局、おもにザワークラウトのおかげだったことは当時は不明で、あげく帰還後にクックは麦汁を推薦したりしたもので、長期航海における壊血病の根絶はその後もなかなか進まなかった。

1920年、ドラモンドがオレンジ果汁から還元性のある抗壊血病因子を抽出し、これをビタミンCと呼ぶことを提案した。1927年にはセント-ジェルジがウシの副腎から強い還元力のある物質を単離し、「ヘキスロ酸」として発表したが、1932年にこれがビタミンCであることが判明した。1933年にハースによってビタミンCの構造式が決定されてアスコルビン酸と命名され、1933年にはライヒシュタインが有機合成によるビタミンCの合成に成功した。

ビタミンC合成能を失った動物種

L-グロノラクトンオキシダーゼ(ビタミンC合成酵素)遺伝子の活性は、いくつかの種の進化史のなかでそれぞれ独立に失われている。哺乳類ではテンジクネズミや直鼻猿亜目の霊長類がこの遺伝子の活性を失っており、そのためにビタミンCを合成できないが、その原因となった突然変異は別のものである。どちらの系統でも、活性を失った遺伝子は多数の変異を蓄積しつつ、偽遺伝子として残っている[43]。スズメ目の鳥類では、活性の喪失が何度か起こっており、またおそらくは再獲得も起こったために、種によってビタミンC合成能力が異なる。他に、コウモリ類もこの遺伝子の活性を失っている[44]。これらの動物が遺伝子変異によるビタミンC合成能力を失ったにもかかわらず継続的に生存し得た最大の理由は、これらの動物が果物、野菜等のビタミンCを豊富に含む食餌を日常的に得られる環境にあったためである。なお、鳥類のビタミンC合成能力について、原始的な鳥類は腎臓でビタミンCを合成しており、さらに進化した高等な鳥類(スズメ目)では、肝臓で合成するようになった。これは、酸素消費量の増大に伴う過酸化物質産生から身を守るため、より多くのビタミンC合成を行う必要があり、ビタミンC合成部位が腎臓よりも大きな肝臓に移行したと推測されることを示す文献もある[45]。

霊長目でこの酵素の活性が失われたのは約6300万年前であり、直鼻猿亜目(酵素活性なし)と曲鼻猿亜目(酵素活性あり)の分岐が起こったのとほぼ同時である。ビタミンC合成能力を失った直鼻猿亜目にはメガネザル下目や真猿下目(サル、類人猿、ヒト)を含んでいる。ビタミンC合成能力を有する曲鼻猿亜目には、キツネザルなどが含まれる[46]。

霊長類の狭鼻下目であるヒト上科がオナガザル上科から分岐したのは、2800万年から2400万年前頃であると推定されている[47][48]。ヒト上科の共通の祖先が旧世界のサルから分枝した際に、尿酸オキシダーゼ活性が消失したものと推定されている[49]。尿酸オキシダーゼ活性の消失の意味付けは、尿酸が抗酸化物質として部分的にビタミンCの代用となるためである[50]。

出典

^ K Akhilender Naidu (2003). “Vitamin C in human health and disease is still a mystery ? An overview”. Nutrition Journal. doi:10.1186/1475-2891-2-7. PMID 14498993.

^ “Vitamin C crosses the blood-brain barrier in the oxidized form through the glucose transporters.”. The Journal of Clinical Investigation 100 (11). (1997). doi:10.1172/JCI119832. PMID 9389750.

- ^ abcde Office of Dietary Supplements - Vitamin C (Report). アメリカ国立衛生研究所. (2016-02-11). https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/.

- ^ ab“Ascorbic Acid”. The American Society of Health-System Pharmacists. 2016年12月8日閲覧。

- ^ abcdビタミン欠乏症,依存症,および中毒 ビタミンC MDSマニュアル プロフェッショナル版

- ^ abcd美濃眞、五十嵐脩、糸川嘉則 ほか、ビタミンCの安全性 ビタミン 1998年 72巻 1号 p.19-24, doi:10.20632/vso.72.1_19

- ^ ab WHO Model Formulary 2008. World Health Organization. (2009). p. 496. ISBN 9789241547659. http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16879e/s16879e.pdf 2016年12月8日閲覧。.

^ Marik, Paul E.; Khangoora, Vikramjit; Rivera, Racquel; Hooper, Michael H.; Catravas, John (06 2017). “Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Before-After Study”. Chest 151 (6): 1229–1238. doi:10.1016/j.chest.2016.11.036. ISSN 1931-3543. PMID 27940189. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27940189.

^ 平原文子、ビタミンEと抗酸化性 栄養学雑誌 1994年 52巻 4号 p.205-206, doi:10.5264/eiyogakuzashi.52.205

^ 重岡成、武田徹、村上恵 ビタミンC-多様な働きから所要量まで 第4回「日本人の水溶性ビタミン必要量に関する基礎的研究」講演会 元気なカラダとビタミン摂取―水溶性ビタミンの必要量について―(近畿大学 農学部 食品栄養学科)

^ 佐藤安訓、石神昭人、壊血病は過去の病気ではない ビタミン 2008年 82巻 11号 p.609-611, doi:10.20632/vso.82.11_609

^ Fashner J, Ericson K, Werner S (2012). “Treatment of the common cold in children and adults”. Am Fam Physician 86 (2): 153–9. PMID 22962927. http://www.aafp.org/afp/2012/0715/p153.html.

- ^ abHemilä, Harri; Chalker, Elizabeth; Hemilä, Harri (2013). Vitamin C for preventing and treating the common cold. doi:10.1002/14651858.CD000980.pub4.

^ Questions and Answers About High-Dose Vitamin C

^ “High-dose intravenous vitamin C improves quality of life in cancer patients” (英語). Personalized Medicine Universe 1 (1): 49–53. (2012-07-01). doi:10.1016/j.pmu.2012.05.008. ISSN 2186-4950. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2186495012000132.

^ Carr, Anitra C.; Vissers, Margreet C. M.; Cook, John S. (2014). “The effect of intravenous vitamin C on cancer- and chemotherapy-related fatigue and quality of life”. Frontiers in Oncology 4: 283. doi:10.3389/fonc.2014.00283. ISSN 2234-943X. PMC PMC4199254. PMID 25360419. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25360419.

^ 厚生労働省「日本人の食事摂取基準について」厚生労働省の第6次改定「日本人の栄養所要量」

^ GARRY PJ. Nutritional status in a healthy elderly population : vitamin C. Am J Clin Nutr. (1982) vol.36, p.332-339, .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}

PMID 7102589, doi:10.1093/ajcn/36.2.332

^ 荒金 和美. ほか. 肺胞出血を伴った壊血病の一例. 日本呼吸器学会雑誌 = The journal of the Japanese Respiratory Society. (2002) vol.40, no.12, p.941-944.,

PMID 12692944, http://search.jamas.or.jp/link/ui/2003221814

- ^ abBlood Test Results - Normal Ranges Bloodbook.Com

- ^ abAdëeva Nutritionals Canada > Optimal blood test values Archived 2009年5月29日, at the Wayback Machine. Retrieved on July 9, 2009

- ^ abDerived from mass values using molar mass of 176 grams per mol

- ^ ab香港衛生署がビタミンサプリメントの過剰摂取に注意喚起 (2008/04/25)独立行政法人 国立健康・栄養研究所

^ ビタミン(水溶性ビタミン) (PDF) 厚生労働省

- ^ ab石井智美「内陸アジアの遊牧民の製造する乳酒に関する微生物学的研究」『国立民族学博物館地域研』JCAS連携研究成果報告4、2002、pp.103-123

^ げのむトーク(11-20)

^ ジャガイモ KNU ダイエット 食材百科事典

^ 大羽 和子「貯蔵、切断および加熱調理に伴うジャガイモのビタミンC含量の変化」」、『日本家政学会誌』第10号、1988年、 1051-1057頁、 doi:10.11428/jhej1987.39.1051。

^ 今木雅英、三好保、多田敏子 ほか、青年における喫煙と血清ビタミンC量の関係について 民族衛生 1991 年 57 巻 1 号 p. 19-23, doi:10.3861/jshhe.57.19

^ 石神昭人、災害時におけるビタミンCの不足と摂取の必要性(<緊急特集>災害栄養-ビタミン・ミネラルから食事と健康まで-) ビタミン 2011年 85巻 8号 p.400-404, doi:10.20632/vso.85.8_400

^ 安田和人、「チューインガム中のビタミンCの吸収」『医療と検査機器・試薬』27 (2), 2004, pp71-74,

NAID 10029766059

^ “【薬学部生化学教室・石神昭人准教授】食の健康学 ビタミンC サプリよりサラダ(9/28 朝日)”. 東邦大学キャンパスポータルサイト. 東邦大学. 2014年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月26日閲覧。

^ Traikovich SS (October 1999). “Use of topical ascorbic acid and its effects on photodamaged skin topography”. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. (10): 1091–8. PMID 10522500.

^ Klock J, Ikeno H, Ohmori K, Nishikawa T, Vollhardt J, Schehlmann V (June 2005). “Sodium ascorbyl phosphate shows in vitro and in vivo efficacy in the prevention and treatment of acne vulgaris”. Int J Cosmet Sci (3): 171–6. doi:10.1111/j.1467-2494.2005.00263.x. PMID 18492184.

^ Yun IS, Yoo HS, Kim YO, Rah DK (December 2013). “Improved scar appearance with combined use of silicone gel and vitamin C for Asian patients: a comparative case series”. Aesthetic Plast Surg (6): 1176–81. doi:10.1007/s00266-013-0210-5. PMID 24091488.

^ Lin FH, Lin JY, Gupta RD, et al. (October 2005). “Ferulic acid stabilizes a solution of vitamins C and E and doubles its photoprotection of skin”. J. Invest. Dermatol. (4): 826–32. doi:10.1111/j.0022-202X.2005.23768.x. PMID 16185284.

^ Oresajo C, Stephens T, Hino PD, et al. (December 2008). “Protective effects of a topical antioxidant mixture containing vitamin C, ferulic acid, and phloretin against ultraviolet-induced photodamage in human skin”. J Cosmet Dermatol (4): 290–7. doi:10.1111/j.1473-2165.2008.00408.x. PMID 19146606.

^ Wu Y, Zheng X, Xu XG, etal (April 2013). “Protective effects of a topical antioxidant complex containing vitamins C and E and ferulic acid against ultraviolet irradiation-induced photodamage in Chinese women”. J Drugs Dermatol 12 (4): 464–8. PMID 23652896. http://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961613P0464X.

- ^ ab村田晃、小林千恵、白石育子 ほか、飲酒の血漿ビタミンC濃度に及ぼす影響 ビタミン 2003年 77巻 12号 p.625-632, doi:10.20632/vso.77.12_625

^ KC, S.; Carcamo, J. M.; Golde, D. W. (2005). “Vitamin C enters mitochondria via facilitative glucose transporter 1 (Glut1) and confers mitochondrial protection against oxidative injury”. FASEB J. 19 (12): 1657–67. doi:10.1096/fj.05-4107com. PMID 16195374.

^ Huang, J.; Agus, D. B.; Winfree, C. J.; Kiss, S.; Mack, W. J.; McTaggart, R. A.; Choudhri, T. F.; Kim, L. J.; Mocco, J.; Pinsky, D. J.; Fox, W. D.; Israel, R. J.; Boyd, T. A.; Golde, D. W.; Connolly, E. S., Jr. (2001). “Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke”. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98 (20): 11720–11724. doi:10.1073/pnas.171325998. PMC 58796. PMID 11573006. http://www.pnas.org/cgi/content/full/98/20/11720.

^ KC S, Carcamo JM, Golde DW (2005). “Vitamin C enters mitochondria via facilitative glucose transporter 1 (Glut1) and confers mitochondrial protection against oxidative injury”. FASEB J 19 (12): 1657–67. doi:10.1096/fj.05-4107com. PMID 16195374. http://www.fasebj.org/cgi/content/full/19/12/1657.

^ Nishikimi M, Kawai T, Yagi K (October 1992). “Guinea pigs possess a highly mutated gene for L-gulono-gamma-lactone oxidase, the key enzyme for L-ascorbic acid biosynthesis missing in this species”. J. Biol. Chem. 267 (30): 21967–72. PMID 1400507.

^ Martinez del Rio C (1997). “Can Passerines Synthesize Vitamin C?”. The Auk 114 (3): 513-516. http://elibrary.unm.edu/sora/Auk/v114n03/p0513-p0516.pdf.

^ “5章 動物の栄養”. 京都大学OCW. 2015年3月26日閲覧。

^ Pollock JI, Mullin RJ (May 1987). “Vitamin C biosynthesis in prosimians: evidence for the anthropoid affinity of Tarsius”. Am. J. Phys. Anthropol. 73 (1): 65–70. doi:10.1002/ajpa.1330730106. PMID 3113259.

^ サルとヒトとの進化の分岐、定説より最近か ミシガン大 AFPBB News 2010年7月16日

^ Nature2010年7月15日号

^ Friedman TB, Polanco GE, Appold JC, Mayle JE (1985). “On the loss of uricolytic activity during primate evolution--I. Silencing of urate oxidase in a hominoid ancestor”. Comp. Biochem. Physiol., B 81 (3): 653?9. PMID 3928241.

^ Peter Proctor Similar Functions of Uric Acid and Ascorbate in ManSimilar Functions of Uric Acid and Ascorbate in Man Nature vol 228, 1970, p868.

関連項目

- アスコルビン酸

外部リンク

Vitamin C ビタミンC(英語) - (オレゴン州大学・ライナス・ポーリング研究所)

C and Skin Health ビタミンC(英語) - 同

ビタミンC解説 - 「健康食品」の安全性・有効性情報(国立健康・栄養研究所)

ビタミンC(アスコルビン酸) - 同

| ||||||||||||||||||||

| ||||

![What's the universal cover of the torus wedge $S^1$? [closed]](https://lh3.googleusercontent.com/-mhTTKdFu9E0/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/ABtNlbAAbheEF_cFYvWMvxjobW8pzyVRcg/s72-c-mo/photo.jpg?sz=32)