コラージュ

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年10月) |

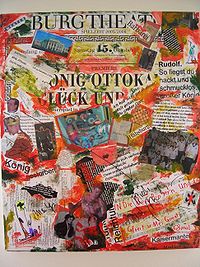

コラージュアートの一例

コラージュ(仏: 英: collage)とは現代絵画の技法の1つで、フランス語の「糊付け」を意味する言葉である。

通常の描画法によってではなく、ありとあらゆる性質とロジックのばらばらの素材(新聞の切り抜き、壁紙、書類、雑多な物体など)を組み合わせることで、例えば壁画のような造形作品を構成する芸術的な創作技法である。作品としての統一性は漸進的な並置を通して形成される。コラージュは絵画と彫刻の境界を消滅させることを可能にした。

絵画におけるコラージュはキュビスム時代にパブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラックらが始めたパピエ・コレに端を発するといわれている。主観的構成の意図を持たない「意想外の組み合わせ」としてのコラージュは1919年にマックス・エルンストが発案した。主に新聞、布切れなどや針金、ビーズなどの絵具以外の物を色々と組み合わせて画面に貼り付けることにより特殊効果を生み出すことが出来る。後に様々な方向で工夫されて発展し、現在に至る。

目次

1 先駆者

2 発達

3 審美的な革命

4 コラージュの諸形態

4.1 写真におけるコラージュ

4.2 フローラル・コラージュ

4.3 文学的コラージュ

4.4 音楽におけるコラージュ

5 ギャラリー

6 脚注

7 参考文献

8 関連項目

9 外部リンク

先駆者

ジョルジュ・ブラックとパブロ・ピカソが1912-1913年に彼らのコンポジションに現実世界の要素をそのまま(釘、ボタン、ガラス片、新聞の切り抜き…)導入して最初期のコラージュもしくはパピエ・コレ(『籐椅子のある静物画』)を制作し、これはテクスチャを強調し、新しい造形空間を創造する結果となった。

発達

1941年まで、コラージュは異なった芸術運動の原則に従ってさまざまな創造技法を発達させた。

キュビスムによる革新の時期、ブラックとピカソは重なりあい追加される平面を作り出すことで絵画の空間を再構成することを可能にするコラージュの手法に訴えることで、より分かりやすいコンポジションへと回帰したのを見て取ることができる。

1918年から1931年にかけてはダダイストやシュールレアリストたちはコラージュを通じて(虚構や非現実的な事柄のために)現実世界の支配から距離を置き、人間を解放することへの意志を表明した[要出典]。彼らはさまざまな方法で実にさまざまな素材を操った:1918年にはラウル・ハウスマン、ハンナ・ヘッヒ、ジョン・ハートフィールドが切り取った写真を使って政治ニュースに細工をした。1919年にはマックス・エルンストが古い版画からコラージュを作り幻想的な諸小説として再構成した。

ダダイストやシュールレアリストの秩序破壊的な活動がある一方で、1914年から1941年にかけてより落ち着いた、とりわけ装飾的な方向へと向いたコラージュの実践も発達した。アンリ・マティスは、たとえばヴァンスのロザリオ教会のステンドグラスなどの大きなガッシュ画を切断して下絵とした。

1941年以降は、多くの画家がコラージュを実践するようになり、公衆も数多くの展覧会で目にした結果この技法に慣れたことで一種の凡庸化が見られるようになった。しかしながら何人かの芸術家は突出している。たとえばジャン・デュビュッフェはイマージュの官能性とコンポジションのダイナミズムを強調するためにコラージュを活用し、イジー・コラーシュ(fr:Jiri Kolar)は利用される手法によってコラージュを的確に分類してコラージュを理論化し、ベルナール・レキショは(食べ物や動物など)同一のイマージュを集積・反復することによって不快感を引き起こした[1]。

1992年にはフランスでコラージュ芸術家たちの初のヨーロッパ機関が設立された。当初は「Collectif Amer」、後には「Artcolle」と称している。コラージュ芸術のための500回以上の展覧会を開催し、1993年からは現代コラージュサロンをパリで毎年開催している。また初のコラージュ専門の美術館の創設にも関わった。設立者のピエール・ジャン・ヴァレにはコラージュの歴史と技法に関する数多くの著作があり、今日では現代コラージュ芸術において無視できない人物となっている[2]。

今日では、コラージュは広く使用される技法となり、世界中の美術館や展覧会でコラージュによる作品が見られるようになっている。

審美的な革命

コラージュは古典的な現実世界の描写に嫌疑をかけ、芸術の実践そのものを革新した。芸術と人生を結びつけるためのイマージュの製造では使用される素材――使い古され傷んだオブジェを特別扱いするクルト・シュヴィッタースによれば「納戸やゴミ山に散らかったあらゆるガラクタ」――を通じて今や現実世界は作品の構成要素となった。「人生にも、人間にも、家具にも、感情にも完璧にきれいなものなど存在しないのだから」。

コラージュの諸形態

写真におけるコラージュ

フォトモンタージュを参照のこと。

フローラル・コラージュ

コラージュが発展する経過で生まれてきたものでコラージュ作品のうち、特に花・草などの植物素材から制作するものを言う。アンリ・マティスがはじめた。

文学的コラージュ

同一もしくは類似のテーマの画像を集めて、絵巻形式にした作品をCollage novelと呼ぶ。形式としてはグラフィックノベルに近い。ダダイストでシュールレアリストでもあったマックス・エルンストの作品が有名である。

音楽におけるコラージュ

「音楽の引用」ともいわれる。他人の作品などの動機やテーマなどを出して自己の作品との関係を強化する為に用いる。大家としてはベルント・アロイス・ツィンマーマンがその典型である。

サンプリングも音楽におけるコラージュといえる。

ギャラリー

Majid Farahaniによるコラージュ

La Jalousie, フアン・グリスによるコラージュ(1914)

画像のコラージュ

パリ、サン・マルタン運河沿いの通りにあるコラージュ(2005)

脚注

^ Réquichot et son corps, court texte de Roland Barthes

^ ル・モンド紙2008年6月7日号

参考文献

- Florian Rodari, Le collage, papiers collés, papiers déchirés, papiers découpés, éditions Skira, 1988.

- Françoise Mannin, Le collage, éditions Fleurus, 1996.

- Pierre-Jean Varet, L'art du collage à l'aube du XXIème siècle, éditions Artcolle, 2006.

- Pierre-Jean Varet, Les techniques de l'art du collage à l'aube du XXIème siècle, éditions Artcolle, 2008.

- Pierre-Jean Varet, La liberté est un art - Biographie de Jiri Kolar, éditions Artcolle, 2009.

- Pierre-Jean Varet, Sylvia Netcheva, ou l'art retrouvé du collage, éditions Artcolle, 2009.

- Bertrand Athouel , Les cahiers des colles , éditions Artcolle, 2009.

関連項目

- アッサンブラージュ

- ブリコラージュ

- デコパージュ

劇団イヌカレー - 日本の映像作家ユニット。現在の商業アニメーションでコラージュ技法を多用する作風は、他のアニメ作品と比べると異質ともいえる。

外部リンク

- ギャラリーと例

- Artcolle美術館

- ジーン・デヴィッドによる英仏語でのコラージュ技法サイト

- コラージュ美術館設立者、P.J.ヴァレのブログ