大英博物館

British Museum | |

|---|---|

| |

カムデン区の地図を表示  セントラル・ロンドンの地図を表示 | |

| 施設情報 | |

| 正式名称 | British Museum |

| 収蔵作品数 | 約800万点[1] |

| 来館者数 | 6,420,395人(2016年)[2] |

| 開館 | 1759年 (1753年設立) |

| 所在地 | ロンドン、グレートラッセル通り (Great Russell Street) |

| 位置 | 北緯51度31分10秒 西経0度07分37秒 / 北緯51.51949度 西経0.12702度 / 51.51949; -0.12702座標: 北緯51度31分10秒 西経0度07分37秒 / 北緯51.51949度 西経0.12702度 / 51.51949; -0.12702 |

| 外部リンク | http://www.britishmuseum.org/ |

プロジェクト:GLAM | |

大英博物館(だいえいはくぶつかん、英: British Museum)は、イギリス・ロンドンにある博物館である。

目次

1 概要

2 特色

3 沿革

4 図書館機能

5 遺物の破壊行為

6 備考

7 所蔵品画像

8 来館情報

9 脚注

10 参考文献

11 関連項目

12 外部リンク

概要

グレート・コート

世界最大の博物館の一つで、古今東西の美術品や書籍や略奪品など約800万点が収蔵されている(うち常設展示されているのは約15万点)。収蔵品は美術品や書籍のほかに、考古学的な遺物・標本・硬貨やオルゴールなどの工芸品、世界各地の民族誌資料など多岐に渡る。イギリス自身のものも所蔵・展示されている。余りに多岐にわたることから、常設展示だけでも一日で全てを見ることはほぼ不可能である[3]。

世界中の博物館との連携による巡回展計画や途上国の博物館への技術協力なども進められている。教育計画も充実しており、学校との連携した教育計画、家族向け教育計画、成人向け教育計画、障害者や移民・亡命希望者など社会的弱者のための教育計画などがある。また、「アジア美術修了証書」という大学院修士課程水準の教育過程も博物館教育計画の一環として提供されている。

来館者の約56%が外国人観光客といわれている。このため各国語版の案内書も充実しており、入り口脇や屋根中庭(グレート・コート)にある販売店では公式案内書が販売されているが、この中には日本語版 (£6) も見られる。

特色

大英博物館の収蔵品は多くが個人の収集家の寄贈によるものである。また創設以来、1970年代の3か月間を除き、入場料は無料である[4]。ただし寄付は受け付けており、館内には来館者向けに方々に募金箱が見られ、世界各国何処の通貨でも構わない旨が各国語で記載されている。施設維持費は寄付、グッズ販売から得られている。

大英博物館は国家機関に準じてはいるが、1963年の大英博物館法 (British Museum Act of 1963)、また1992年の博物館・美術館法 (Museums and Galleries Act of 1992) により規律されている。

大英博物館は、25人の理事(トラスティ〈Trustee〉と呼ばれる)からなる理事会によって運営されている[5]。

大英博物館長 (Director of the British Museum) と、出納官 (accounting officer) は、理事会によって任命される。

沿革

ハンス・スローン

大英博物館の起源は、古美術収集家の医師ハンス・スローンの収集品にさかのぼる。

医師であり、個人としては当時最大の博物学的収集品を持つ収集家であったスローンは遺言で彼の死後、収集した美術品や稀覯書8万点の収蔵品を総合的に一括管理し一般人の利用に供することを指示した。管財人達はイギリス議会に働きかけ、議会はすでに国に所有されていたコットン蔵書と、売りに出されていたハーレー蔵書を合わせて収容する博物館を設立することを決定した。博物館の設立には宝くじ売り上げが充てられることになり、1753年に博物館法によって設立され、一般向けには1759年1月15日に開館した。初代館長は著名な医師で発明家でもあったゴーウィン・ナイト (Gowin Knight)。

当初はモンタギュー・ハウスで開設していたが展示品が増えるにつれて手狭になり、1823年にジョージ4世が父親から相続した蔵書を寄贈したことが契機となってキングズライブラリーが増設された。1857年には6代目館長(主任司書)アントニオ・パニッツィの下で、現在も大英博物館を象徴する建造物となっている円形閲覧室が中庭の中央部に建設された。

しかし収蔵品の増加に追いつかないため、1881年に自然史関係の収集物を独立させた自然史博物館がサウス・ケンジントンに分館として設立された。

図書館機能

円形閲覧室のパノラマ写真

1973年には図書部門がロンドン国立中央図書館等と機能的に統合されて大英図書館となり、1997年に書庫と図書館機能は完全に独立しセント・パンクラスの大英図書館新館に移った。旧大英博物館図書館は書庫を取り払って円形閲覧室のみを残し、現在は博物館の各室を繋ぐ自由通路でありミュージアムショップや料理店を附設する屋根付きの中庭(グレート・コート:ノーマン・フォスター設計[6])とされている。

また、館に収蔵されている美術品や書籍などのうち展示されていないものも事前予約をすれば実際に見ることができる、スチューデント・ルームと呼ばれる部屋が館内に数か所ある。

遺物の破壊行為

古代ギリシアの遺物の多くは白色であるが、かつては鮮やかな彩色が施されていた[7][8]。劣化による脱色はもちろんだが、それ以上に1930年頃に行われた博物館職員の手による色の剥ぎ取りや博物館のスポンサーの初代デュヴィーン男爵ジョゼフ・デュヴィーン(美術収集家・画商)の指示により表面は削られ、色も剥ぎ取られてしまった物が多かった。近年になり、このことが公表され調査によって一部の遺物から色素の痕跡が判明しCGなどで再現する試みも行われている。

備考

収蔵品には大英帝国時代の植民地から持ち込まれたものも多く、その殆どが独立した現在では、文化財保護の観点や宗教的理由から国外持ち出しが到底許可されないような貴重な遺物も少なくない。『パルテノン・スキャンダル—大英博物館の「略奪美術品」—』(ISBN 978-4-10-603540-1) などにも示されているが、しばしば収蔵品の返還運動も起こされている(文化財返還問題を参照のこと)。

このような事情にも絡み、イギリス人自身にも「泥棒博物館」や「強盗博物館」などとも揶揄されるが、その反面、戦乱などによる破損や、整った環境で保護、管理されないための汚損または盗難などから保護されること、さらに大英博物館に一堂に会したことで研究が進むという側面もある。

たとえばパルテノン神殿の彫刻については、13世紀に神殿がキリスト教の教会に改装された時点ですでに散逸が始まっており、その後も継続的に手厚く保護されてきたわけではない。ギリシャ政府にとっての文化財保護の観点は比較的最近提起されたものであり、大英博物館による収集がそれまでの散逸に一定の歯止めをかけたともいえる。

所蔵品画像

著名な所蔵品の画像を地域別に示す[9]。

- エジプト

ラムセス2世像、テーベ出土、エジプト第19王朝、紀元前1270年頃

猫のミイラ、アビドス出土、ローマ時代(紀元前30年以降)

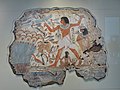

ネバムンの墓の壁画(沼地での狩猟)、紀元前1350年頃

ラムセス2世神殿の王名表、アビドス出土、紀元前1250年頃

アンダーソンの猫(バステト女神像)、新王国時代、紀元前600年以降

- 古代近東

グリフィンのアームレット(オクサス財宝)、金製、アケメネス朝ペルシャ、紀元前5- 4世紀

ウルのスタンダード(「平和」の面)、貝、ラピスラズリ他、イラク、紀元前2500年頃

ライオンのレリーフ、アッシリア、ニネヴェの王宮、紀元前645 - 635年頃

人面有翼雄牛像、アッシリア、コルサバード出土、紀元前710年頃

- ギリシャ、ローマ

ネレイデス(ネレイデス・モニュメントのうち)、小アジア(現トルコ)、リュキアの都クサントス出土、紀元前400年頃

パルテノン神殿破風(ペディメント)彫刻、紀元前447 - 432年

セレネの馬、パルテノン神殿破風(ペディメント)彫刻、紀元前447 - 432年

黄金のペンダント、アイギナ島出土、紀元前1750 - 1500年頃

第18室(デュヴィーン・ギャラリー)、パルテノン神殿彫刻の展示

- ヨーロッパ

ポートランドの壺、カメオガラス、古代ローマ、1世紀

フランクスの小箱、鯨骨製、7世紀

ミトラス神像、大理石、2世紀

ルイス島のチェス駒、おそらくノルウェー製、セイウチの牙・鯨の歯、1150 - 1200年頃

バターシーの盾、テムズ川から出土、紀元前1世紀

- アジア

タラ像、スリランカ、青銅鍍金、8世紀

カニシカ王の舎利容器、インド、クシャーナ朝、2世紀

仏坐像、インド、サールナート、5 - 6世紀

冥官像、陶器、明、16世紀

阿弥陀如来像、大理石、隋、6世紀

和鏡、山形県羽黒山出土、12世紀

- アフリカ

オルドヴァイ渓谷(タンザニア)出土の石器(ハンドアックス)、140 - 120万年前

イフェの頭像、真鍮、ナイジェリア、14 - 15世紀

象牙のマスク、ベニン王国(ナイジェリア)、15 - 16世紀

ベニン王国の飾り板、真鍮、ナイジェリア、16世紀

- アメリカ

双頭の大蛇、トルコ石モザイク、アステカ、ミシュテカ文化、1500年頃

ヤシュチランの石造浮彫、マヤ文明、600 - 900年

カワウソを象った石製パイプ、ホープウェル文化、オハイオ州出土、紀元前200 - 後100年頃

巨石像(ホア・ハカナナイア)、イースター島、オロンゴ

来館情報

- 開館時間は10:00 - 17:30(ただし木曜・金曜には閉館時間を延長している展示室有り)

- 休館日は、元日・聖金曜日・12/24 - 26

- 最寄りの地下鉄駅はラッセル・スクウェア駅(ピカデリー線)・ホルボーン駅(セントラル線・ピカデリー線)・トテナム・コート・ロード駅(セントラル線・ノーザン線)・グージ・ストリート駅(ノーザン線)など。各駅からおよそ徒歩10分。

- グレートラッセル通りに専用駐輪場有り・駐車場は身体の不自由な来館者専用。

- 全館入場料無料。特別展示は有料の場合有り。

脚注

^ “Collection size”. 2012年10月3日閲覧。

^ “The Art Newspaper Ranking VISITOR FIGURES 2016 (PDF)”. The Art Newspaper. 2017年10月16日閲覧。

^ 2時間で回る大英博物館 - NHK名作選(動画・静止画) NHKアーカイブス

^ NHK 大英博物館 1 (1990) 、121頁

^ NHK 大英博物館 1 (1990) 、124-125頁

^ 中村久司 『観光コースでないロンドン イギリス2000年の歴史を歩く』 高文研、2014年、167頁。.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}

ISBN 978-4-87498-548-9。

^ NHKスペシャル『知られざる大英博物館』「古代ギリシア」の回

^ NHKスペシャル『知られざる大英博物館』古代ギリシアの回

^ 作品名称、年代等の特定は下記資料によった

- 『大英博物館展 100のモノが語る世界の歴史』、筑摩書房、2015

- 『大英博物館ガイドブック(日本語版)』、2003

参考文献

- 『NHK 大英博物館 1 メソポタミア・文明の誕生』 吉川守、NHK取材班、日本放送出版協会、1990年。

ISBN 4-14-008737-4。

関連項目

南方熊楠 - 大英博物館東洋調査部に所属していた

澤田痴陶人 - 当館で個展を開催した初の日本人

100のモノが語る世界の歴史 - NHKスペシャル・大英博物館

外部リンク

大英博物館公式サイト(日本語)(日本語、英語など9つの言語に対応)

大英博物館(British Museum) | VisitBritain(日本語) - 英国政府観光庁(日本語、英語など20以上の言語に対応)

大英博物館 - Google Cultural Institute

- ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『大英博物館』 - コトバンク