オランダ語

| オランダ語 | |

|---|---|

Nederlands | |

| 話される国 | |

| 地域 | 西ヨーロッパ、南アメリカ、西インド諸島(小アンティル諸島) |

| 話者数 | 2,360万 |

| 言語系統 | インド・ヨーロッパ語族

|

| 表記体系 | ラテン文字(オランダ語アルファベット) |

| 公的地位 | |

| 公用語 | |

| 統制機関 | オランダ語連合[要リンク修正] |

| 言語コード | |

| ISO 639-1 | nl |

| ISO 639-2 | dut (B) nld (T) |

| ISO 639-3 | nld |

オランダ語話者の多い国 母語または主要言語 アフリカーンス語 第二言語(非公式) | |

ヨーロッパにおける低地フランク語の分布

オランダ語(オランダご、蘭: Nederlands [ˈneːdərlɑnts] (![]() 音声ファイル))は、インド・ヨーロッパ語族の西ゲルマン語群に属し、オランダおよびベルギー北部を中心に2300万人以上が使っている言語。ベルギー方言はフラマン語と言うことがある。

音声ファイル))は、インド・ヨーロッパ語族の西ゲルマン語群に属し、オランダおよびベルギー北部を中心に2300万人以上が使っている言語。ベルギー方言はフラマン語と言うことがある。

日本語では現在は主にオランダ語と言うが、江戸時代には蘭語(らんご)とも呼ばれ、今でも蘭(らん)という略称が広く使われている。また、英語ではオランダ語のことを Dutch と言う(詳細は後述「ダッチ」を参照)。

目次

1 歴史

2 分類

3 使用されている国と地域

3.1 方言

3.2 派生言語

4 文字

5 発音

5.1 母音

5.2 子音

5.3 歴史的な発音の変化

6 文法

6.1 法と時制

6.2 動詞

6.3 語順

6.4 名詞・代名詞

7 語彙

8 日本語との関係

9 「ダッチ」

10 ドイツ語との比較

10.1 発音

10.2 文法

11 辞書

12 関連項目

13 外部リンク

歴史

現代のオランダ地方では、古くは西ゲルマン語群の一言語古フランク語を話していた。後にこれが古低フランク語諸方言となる。ブルゴーニュ公国の下で政治的に統一されたのは中世後期に入ってからで、フランドル(北海沿岸)とブラバント(オランダ南部からベルギー北部)の方言が最も優勢であった。1600年ごろになって、オランダ語訳聖書を作成するためオランダ語をひとつにする必要性が生じた際、いくつかの方言のうちホラント地方の方言を中心に組み立てられた。これが現在のオランダ語の基礎になった。

分類

オランダ語は、言語学の分類上は広義のドイツ語(狭義のドイツ語を包含するゲルマン語の一派の総称)の一方言とされる。ただしあくまで学問上の分類であり、両言語の母語使用者が互いの書物や放送、映画を学習抜きでスムーズに読んだり視聴したりできるほど近しい関係にあるわけではない。

オランダ語は諸方言を含む広義のドイツ語のうち低地ドイツ語とも言われる北部の言語のうちの西部の言語、低地フランク語から形成されたものである(標準ドイツ語は高地ドイツ語のうち中部ドイツ語に属する東部のテューリンゲン・オーバーザクセン方言に基づく)。

使用されている国と地域

オランダ語はオランダをはじめ、ベルギーのフランデレン地域、かつてオランダの統治下にあったスリナム、オランダ自治領のアルバ、オランダ領アンティルで使用され、これらの国と地域の公用語になっている。

オランダ、フランデレン、スリナムの各政府は、オランダ語連合(蘭: Nederlandse Taalunie)を結成し、言語活動に関する政策を共有している。この機関によって定められた標準オランダ語(Standaardnederlands、旧称 ABN: Algemeen Beschaafd Nederlands)は、それぞれの国の教育・政治・放送などの場で使用されている。またベルギーに国境を接するフランスのノール県付辺でも、かつてはオランダ語(フラマン語)が使用されていたが、現在はごく一部を除きフランス語が優勢となっている。

方言

フラマン語はベルギーで話されているオランダ語諸方言の総称である。フラマン語はベルギーのフランデレン(フランドル)地域で話されているオランダ語と、オランダ本国で話されているオランダ語と区別するために使われるが、独立した一言語ではなく、オランダ語の諸方言という社会言語学的な分類にすぎない。近年ベルギーにおいては“Vlaams”(フラマン語)を“Nederlands”(オランダ語)に言い換えることが公的に推奨されている。またフランス・フラマン語はその特性から、フランス国内ではダンケルク語と言うことがある。

オランダとベルギーにまたがるリンブルフ地方で話されるリンブルフ語は、学術上は独立した言語とみなされるが、政治上はオランダ語の一方言として扱われる。

派生言語

アフリカーンス語は南アフリカとナミビアで話されており、主に16世紀のオランダ語の方言から派生したものである。オランダ語(低地ドイツ語)の「方言」とする見方と、極めて近縁ながら「別の言語」であるという見方があるが、実情はその中間である。

アフリカーンス語には多くのマレー語、バンツー語、英語からの借用語があるため、それらの語彙は標準オランダ語(及び、標準オランダ語に極めて近い低地ドイツ語)の話者には理解しづらい。この点を重視すれば、アフリカーンス語はオランダ語(低地ドイツ語)の方言でなく、その派生言語であるといえよう。しかし、アフリカーンス語の文法はオランダ語の文法を簡略にしたものであり、基本的な語彙は多くの点で共通しているので、借用語さえ理解すれば、オランダ語話者(及び低地ドイツ語話者)はアフリカーンス語話者と容易に相互理解が可能である。そのため、アフリカーンス語はいまだに「オランダ語の方言」と言ってもいいほどオランダ語との一体性を保っているともいえる。

文字

オランダ語はラテン文字を用いて表記する。

オランダ語のつづりに特有の「ij」は慣習的に1文字のように扱われ、語頭で大文字にする場合には「IJzer」のように j も大文字にする。

連母音と二重母音と区別するために分音記号(¨)が用いる。また強調や同じつづりの語を区別するため鋭アクセント符号(´)を用いることがある。例えばeenは不定冠詞と数詞「1」の両方の意味を持つが、数詞であることを明示したい場合にはアクセント符号を付してéénと書く。

オランダ語の正書法は近代では1946年に改革され、政府発行のWoordenlijst Nederlandse Taal(オランダ語単語一覧)、通称Groene Boekje(緑本)が公式なつづり方を示している。

1995年には、つづり方に揺れがあった複合語や外来語の統一基準などを含む新正書法が公布された。これによってGroene Boekjeも改訂され、最新版は2005年に発行された。

オランダ語アルファベット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

I |

J |

K |

L |

M |

N |

O |

P |

Q |

R |

S |

T |

U |

V |

W |

X |

Y |

IJ |

Z |

Ä |

Ë |

Ï |

Ö |

Ü |

Á |

É |

Í |

Ó |

Ú |

È |

a |

b |

c |

d |

e |

f |

g |

h |

i |

j |

k |

l |

m |

n |

o |

p |

q |

r |

s |

t |

u |

v |

w |

x |

y |

ij |

z |

ä |

ë |

ï |

ö |

ü |

á |

é |

í |

ó |

ú |

è |

発音

オランダ語には以下の母音と子音がある。(記事中の発音はIPAによって表記する。)

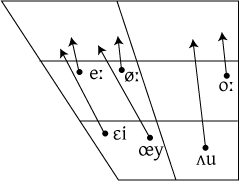

母音

オランダ語の単母音 |

オランダ語の二重母音 |

つづり |

発音 |

単語例 |

| a(閉音節) |

[ɑ] |

bad [bɑt] (入浴) |

| a(開音節), aa |

[aː] |

zaad [zaːt] (種) |

| e(閉音節) |

[ɛ] |

bed [bɛt] (ベッド) |

| e(強勢なし) |

[ə] |

de [də] (定冠詞) |

| e(開音節), ee |

[eː]1 |

beet [beːt] (噛むこと) |

| eeuw |

[eːu] |

eeuw [eːu] (世紀) |

| eu |

[øː]1 |

neus [nøːs] (鼻) |

| i |

[ɪ]2 |

bit [bıt] (少量) |

| ie |

[i] |

biet [bit] (甜菜) |

| ieuw |

[iu] |

nieuw[niu] (新しい) |

| o(閉音節) |

[ɔ] |

bot [bɔt] (骨) |

| o(開音節), oo |

[oː]1 |

boot [boːt] (ボート) |

| oe |

[u] |

hoed [hut] (帽子) |

| u |

[ʏ] |

hut [hʏt] (小屋) |

| uu |

[y] |

fuut [fyt] (カイツブリ) |

| ei, ij |

[ɛi]3 |

ei [ɛi] (卵) wijn [ʋɛin] (ワイン) |

| ui |

[œy] |

ui [œy] (タマネギ) |

| au, auw, ou, ouw |

[ʌu] |

faun [fʌun]ファウヌス(牧神) zout [zʌut] (塩) |

| uw |

[yu] |

uw [yu] (あなたの (your) ) |

- 註1: /eː/, /øː/, /oː/は、実際には接近した二重母音のように発音する(/eː/=[ei], /øː/=[øy], /oː/=[ou])。ただし、ベルギーでは二重母音ではなく[eː], [øː], [oː]と長音で発音することが多い。

- 註2: 接尾辞の -ig の i は[ə]。

- 註3: 接尾辞の -lijk などの ij は[ə]。

子音

つづり |

発音 |

単語例 |

| p, b(語末) |

[p] |

pen [pɛn] (ペン) |

| b |

[b] |

biet [bit] (甜菜) |

| t, d(語末) |

[t] |

tak [tɑk] (枝) |

| d |

[d] |

dak [dɑk] (屋根) |

| k |

[k] |

kat [kɑt] (ネコ) |

| m |

[m] |

mens [mɛns] (人) |

| n |

[n]1 |

nek [nɛk] (首) |

| ng |

[ŋ] |

eng [ɛŋ] (怖い) |

| f |

[f] |

fiets [fits] (自転車) |

| v |

[v]2 |

oven [ovən] (かまど) |

| s |

[s] |

sok [sɔk] (靴下) |

| z |

[z]3 |

zeep [zeːp] (石鹸) |

| ch |

[x][ɣ]4 |

acht [ɑxt] (8) |

| g |

[x][ɣ]4 |

gaan [ɣaːn] (行く) |

| r |

[r]5 |

rat [rɑt] (ネズミ) |

| h |

[h] |

hoed [hut] (帽子) |

| w |

[ʋ]6 |

wang [ʋɑŋ] (頬) |

| j |

[j] |

jas [jɑs] (コート) |

| l |

[l] |

land [lɑnt] (土地) |

- 註1: 動詞や名詞の複数語尾 -en の n は標準語では発音しない。

- 註2: 語頭では無声化して[f]となることがある。

- 註3: 一部の方言において[s]として発音されることがある。

- 註4: 基本的に後に母音が続く場合は[ɣ]、そうでない場合は[x]とされているが、ほとんど同じように聞こえる。

- 註5: [r](歯茎ふるえ音)、[ʁ](有声口蓋垂摩擦音)、[ʀ](口蓋垂ふるえ音)、[ɹ](歯茎接近音)などさまざまに発音される。標準語の日常会話では[ʀ]が主流だが、改まった場では[r]が好まれる。

- 註6: /r/の前で強まり[v]として発音されることがある。

sch は s + ch とみなし[sx]と発音されるが、語尾では[s]となる。

[g]、[ʃ]、[ʒ]は外来語の中にのみ現れる。ときに[g]は[ɣ]として発音される。例: goal [gol], chef [ʃɛf], jury [ʒyri]

そのほか、 sj は[ʃ]、 tj は[c]、 nj は[ɲ]と発音される(オランダ語の音韻学上これらは単独の音素ではなく、それぞれ/s/+/j/、/t/+/j/、/n/+/j/の異音とみなされる)。

[ʔ](声門閉鎖音)が母音から始まる音節の頭に現れる(オランダ語においては単独の音素とみなさないのが一般的である)。

同化作用のために、次の語の語頭の子音はしばしば無声化する。例えばhet vee(the cattle)は/hətfe/になる。この無声化プロセスは一部地域(アムステルダム、フリースラント)では極端になり、[v], [z]及び[ɣ]がほぼ完全に無くなる。さらに、南部では、これらの現象が語中でも起こる。例えば、logenがloochen [loɣə] → [loxə]。オランダ南部のブラバントとリンブルフ及び、フランドルではgが口蓋化する(軟g)ため、この差はより大きめである。ただし、本来の有声音である/v/, /z/は/f/, /s/より発音時の息の出し方が弱い傾向にあり、無声化しても音素の対立はある程度認められる。

歴史的な発音の変化

低地ドイツ語に属するオランダ語は第二次子音推移を受けていない。そのほか独自の変化も見られる。例えば、-oldや-oltで終わる語はlを失い、二重母音になった。比較すると、英語 old, ドイツ語 alt, オランダ語 oud のようになった。/u/を含むhus(「家」)のような語は、まず/y/を含む huus に変化し、その後二重母音/œy/を含む huis に至った。音素/g/はなくなり標準語では有声軟口蓋摩擦音 /ɣ/ になったが、フランダースやリンブルフなど南部では有声口蓋化摩擦音になった。

文法

法と時制

法と時制には、直説法(現在形、過去形、未来形、現在完了形、過去完了形、未来完了形)、仮定法現在形、命令法がある。ドイツ語と異なり、仮定法(ドイツ語の接続法に相当する)はあまり用いられない。

動詞

動詞は主語に応じて人称変化する。1つの主語に複数の動詞・助動詞が対応する場合、人称変化するもの(定動詞)は1つだけであり、他は不定形のままとなる。ドイツ語と同様分離動詞と非分離動詞がある。英語のto不定詞、ドイツ語のzu不定詞に相当するte不定詞も用いる。分離動詞のte不定詞はドイツ語と異なり、「分離接頭辞」+te+「動詞本体」を離して書く(例「到着すること」:独anzukommen、蘭aan te komen)。

語順

平叙文の主節(主文)では、動詞(または助動詞)を必ず文の2番目に置くという語順(V2語順、定形第2位の原則)をとる。主語は1番目に置かれることが多いが、1番目に別の要素を持ってきてもよく、その場合は主語は3番目、すなわち動詞の後ろに置かれる。1つの節の中に複数個の動詞が用いられる場合や、動詞に助動詞が付く場合は、主となる動詞(定動詞)または助動詞のみ人称変化して2番目に置かれ、他は不定形のまま文末に置かれる。ドイツ語とは異なり、助動詞は動詞の前に置かれる。決定疑問文("Ja"「はい」、"Nee"「いいえ」のいずれかで答えられる疑問文)では、動詞が1番目、主語が2番目に置かれる。補足疑問文(疑問詞を用いる疑問文)では、疑問詞が1番目、動詞が2番目、主語が3番目に置かれる。

従属節(副文)では、動詞や助動詞は節の最後に置かれる。従属節が主節の前に置かれる場合は、従属節の直後に主節の動詞が置かれる。(従属節全体を主節の1要素と見れば、その次に来る主節の動詞の位置は文全体で見れば2番目である。)

名詞・代名詞

名詞の性に関しては、ドイツ語では男性・女性・中性の3クラスに分かれているのに対し、オランダ語では男性と女性が融合して通性(共性)になり、通性と中性の2クラスになっている。ただし非常に堅苦しい文章では、単数の女性名詞を受ける代名詞は、男性名詞を受ける代名詞と別のものを用いることがある。このため、オランダ語の辞書には今でも男性・女性の区別を掲載している。

また、代名詞以外の名詞の格変化は、かつてはドイツ語と同様であったが、現在は3語以上からなる固有名詞や一部の定型句に残るのみである。格の果たした役割は、語順と前置詞が果たすことが多い。

形容詞が名詞を修飾する場合、形容詞は名詞の前に置かれ、不特定単数の中性名詞を修飾する場合を除いて、形容詞に語尾eがつく。

性が通性(共性)と中性の2つとなったことや、格変化がほぼ消滅したことなどは、北ゲルマン語群のデンマーク語・ノルウェー語・スウェーデン語などと同じである。

語彙

地理的関係上、オランダ語にはフランス語からの借用語が多い(しかし英語がフランス語から受けた影響に比べると少ない)。近年英語からの影響は強く、借用語の数は増加している。"überhaupt"や"sowieso"のようなドイツ語から取り入れられたものもある。

日本語との関係

江戸時代の日本ではオランダがヨーロッパ唯一の貿易国であり、開国にいたるまでオランダ語が重視されていた。特にオランダから流入する西洋の学問は蘭学と呼ばれ、蘭学者は最新の知識を得るためにオランダ語を学ぶ必要があった。さらに長崎貿易を通じてオランダ語から多数の語が日本語に取り入れられ、今日もなお身近に使用されている。また、幕末の日米和親条約など欧米列強との交渉や文書においても、オランダ語は共通語として用いられた。

「ダッチ」

オランダ語やオランダ人のことを英語では Dutch(ダッチ)と言う。この語は「ドイツ語」「ドイツの」を意味するオランダ語 Duits、ドイツ語 Deutsch と同源で、イギリス人から見れば「ドイツ方向の大陸人」、「ドイツ語(とオランダ語を含む諸方言)」を意味する俗称が語源であるため似た言葉となっている。オランダの海外進出が著しくなった17世紀頃からオランダ語やその話者のみを指すようになった。

ドイツ語との比較

発音

- f, v, wの関係:ドイツ語では"w"/w/は/v/、"v"/v/は/f/へと音韻変化を遂げ、オランダ語でも同じような現象が起こり、"v"/v/が無声化して[f]で発音することがあるといえども、"v"の音素は/v/とするのが標準とされており、音韻変化は不完全である。オランダ語話者の多くは/f/と/v/の発音を意識的に区別していないといわれているが、ドイツ語の"v"は固有語では/f/、借用語では/v/で発音するという規則があり、/f/と/v/は意識的に区別する必要がある。Wの発音に関しては下記も参照。

- "W"はドイツ語では/v/だが、オランダ語では唇歯接近音[ʋ]([v]と同じ要領で摩擦をせず「ウ」に近い半母音的な音を出す)で発音するのが一般的であり、カナ表記される場合も「ヴ」と「ウ(ワ)」の表記のゆらぎがある。また"J"もオランダ語では日本語のヤ行の子音のような半母音だが、ドイツ語ではそれより狭く摩擦音になることが多い。ドイツ語音韻論も参照されたい。

文法

ドイツ語では名詞は一部の他品詞から転成されたものを除いてすべて大文字で始めるが、オランダ語では対照的に、英語では大文字ではじめる月・曜日の名も一般名詞として小文字で始め、また頭文字語も小文字で書く(例:cd「CD」, tv「テレビ」)。- 両言語とも二人称代名詞には親称(オランダ語:単数強調形jij、単数非強調形je、複数jullie、ドイツ語:単数du、複数ihr)と敬称(オランダ語:u、ドイツ語:Sie。いずれも単複同じ)がある。敬称はドイツ語では三人称複数の動詞活用、オランダ語ではjij/jeとuは同じ二人称単数の動詞活用で受け、複数のuの場合も単数形の動詞活用で受ける。ドイツ語では親称・敬称の区別には厳格で、Sieからduに移行するには相手の承諾が必要とされるが、オランダ語では必ずしもそうではなく、初対面でいきなりjijを使うこともよくある。また、ドイツ語のSieでは文中でも大文字で始めるが(そうしなければ三人称複数代名詞のsieとみなされる)、オランダ語のuは文中では小文字で書かれる。

辞書

江戸時代後期・末期の蘭学の発展に多大な貢献をした辞書として、まずは次の2点が挙がる。

ハルマ和解 - 1796年に編纂された日本最初の蘭和辞書。

ドゥーフ・ハルマ、通称『長崎ハルマ』 - 1833年完成。オランダ商館長ヘンドリック・ドゥーフが長崎通詞と共に編纂。

日本におけるオランダ語の学習は、明治時代以降も細々と続いた。これは当時のオランダ領東インド(現在のインドネシア共和国に相当する)との交易関係によるところが大きい。学習者の必要に答える形でオランダ語―日本語、または日本語―オランダ語の辞書が編まれた。

松岡静雄(編)『蘭和辞典』、附蘭語文法要録 1921年(大正10年)日蘭通交調査会編纂発行- ファン・デ・スタット(Peter Adriaan van de Stadt)(編)『実用蘭和辞典』 1922年(大正11年) 南洋協会発行

- ファン・デ・スタット(編)『日蘭辞典』 1934年(昭和9年) 南洋協会発行

太平洋戦争中に出版された辞書には以下がある。

拓殖大学南親会(編)『蘭和大辞典』 1943年(昭和18年) 創造社発行- 朝倉純孝(編)『蘭日辞典』 1944年(昭和19年) 明治書院発行

戦後は単語帳の類を除いて、長らく辞書は登場しなかった。しかし、20世紀末以降に2つの辞書が刊行されている。

- 日蘭学会他(監修)『オランダ語辞典』 1994年(平成6年) 講談社発行 - クラマース蘭英辞典第37版を元に編纂。

- 朝倉純孝(編)『オランダ語辞典』 2014年(平成26年) 大学書林発行 - この辞典が編者の没後30年以上を経て世に出た経緯は、本辞典内に記されている。

関連項目

- Wikipedia:外来語表記法/オランダ語

- ゲルマン語派

- 英語

- ドイツ語

- 古フランク語

- 低ザクセン語

- リンブルフ語

- フリジア語

- アフリカーンス語

- オランダ

- ベルギー

- スリナム

- キュラソー

- アルバ

- 蘭学

- オランダ語起源の日本語

外部リンク

オランダ語を学ぼう - オランダ語解説サイト(日本語)- 演習、発音、語彙と文法とオランダの学びサイト

- オランダ語の発音と人名・地名のカタカナ表記

オランダ語単語暗記システム(日本語)

オランダ語教科書 (ウィキブックスの一部。編集中。英語)

Nederlandse Taalunie - オランダ語連合(オランダ語)

Woordenlijst Nederlandse Taal - Officiële Spelling 2005 - 公式単語リスト(オランダ語)

Ethnologue report for language code:nld - オランダ語を使用する地域のデータ(英語)

History of the Dutch - オランダ語の歴史(英語)

Flemish in France - フランスにおけるオランダ語(フレミング語)の地位(英語)

Van Dale - オランダ語辞書(オランダ語)

De Elektronische ANS - オランダ語文法(オランダ語)

Dutch 101 - オランダ語の入門(英語)

Sprachprofi Homepage - 学習者のためのフリーオンライン素材(英語)

ワールドリンゴの無料オンライン/プロフェッショナル翻訳 - 全語翻訳辞書

長崎大学多文化社会学部オランダ特別コース - ライデン大学への1年間留学が卒業の必須条件

| ||||||||||||||||||||||||