池田輝方

| 池田輝方 | |

|---|---|

| 生誕 | 池田正四郎 1883年1月4日 東京府京橋区 |

| 死没 | (1921-05-06) 1921年5月6日(38歳没) |

| 国籍 | |

| 教育 | 水野年方、川合玉堂 |

| 著名な実績 | 美人画、版画、挿絵 |

| 運動・動向 | 烏合会 |

池田輝方(いけだ てるかた、1883年(明治16年)1月4日 - 1921年(大正10年)5月6日)は明治、大正期の浮世絵師、日本画家。本名池田正四郎。女性日本画家・池田蕉園の夫。

目次

1 生涯

2 代表作

2.1 肉筆画

2.2 錦絵

2.3 口絵

3 脚注

3.1 註釈

3.2 出典

4 参考文献

5 関連項目

6 外部リンク

生涯

1883年(明治16年)1月4日、東京府京橋区(現在の東京都中央区)木挽町で建具職人池田吉五郎の次男として誕生。1895年(明治28年)に水野年方に内弟子として入門。1899年(明治32年)から一年余りを岡山で過ごした後帰京、再び年方のもとで学ぶ。1902年(明治35年)に日本絵画協会と日本美術院の共催による第12回絵画共進会で「山王祭」が、同13回展では「婚礼」がともに1等褒状を得、翌1903年(明治36年)の第14回展では「江戸時代の猿若町」が銅賞3席となった[1]。他方、鏑木清方や鰭崎英朋らによって1901年(明治34年)に結成された烏合会にも、結成直後から参加、1903年(明治36年)の同会の第6回展に「暮靄」と、同門の榊原蕉園(のちの池田蕉園)をモデルとした「墨染」を、第8回展には「奥勤め」を出品した。

この年(20歳)に師・清方の立会いの下、榊原蕉園と婚約するも、自身は直後に別の女性画家と失踪、さまざまな曲折ののち、蕉園とは1911年(明治44年)に結婚した。この事件の顛末は田口掬汀によって連載記事「絵具皿」として万朝報に掲載され話題となる。この間1907年(明治40年)には川合玉堂に師事しており、風俗画に特色を示している。また、同年、浮世絵に惹かれて来日していたフランス人の浮世絵師ポール・ジャクレーに日本画を教えている。

1912年(大正元年)の第6回文部省美術展覧会(文展)では「都の人」が褒状、1914年(大正3年)の第8回展では「両国」で3等賞、1915年(大正4年)の第9回展では「木挽町の今昔」で2等賞を受賞し、1916年(大正5年)の第10回展では「夕立」(山種美術館蔵)で妻の蕉園とともに特賞を得た。翌1917年(大正6年)には徳田秋声の『誘惑』、小杉天外の『七色珊瑚』の挿絵を蕉園と共作。1919年(大正8年)の第1回帝国美術院展(帝展)では江戸時代の絵師・英一蝶の流刑を画題とした「絵師多賀朝湖流さる」(島根県立石見美術館蔵)が推薦出品とされ、浮世絵の精神、造形美を受け継ぐ画家としての評価を確立した。同年石井林響(1884-1930)、山内多門(1878-1932)と如水会を結成。また、巽画会や下萌会にも作品を出品した他、美人画、風俗画を得意とし、雑誌や新聞の挿絵、単行本などの木版口絵も多く描いている。1921年(大正10年)5月6日、肺患のため没[2]。墓所は台東区谷中の谷中霊園。

没後の1924年(大正13年)、浮世絵と同じ技法による新版画「新浮世絵美人合 一月 かるた」が版行された。

代表作

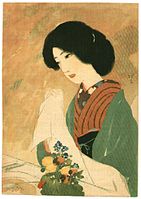

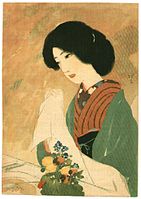

「お七」 1905年、福富太郎コレクション資料室所蔵

肉筆画

| 作品名 |

技法 |

形状・員数 |

寸法(縦x横cm) |

所有者 |

年代 |

出品展覧会 |

落款・印章 |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| お七 |

絹本着色 |

福富太郎コレクション資料室所蔵 |

1905年 |

|||||

| 花見 |

絹本着色 |

六曲一双 |

福富太郎コレクション資料室所蔵 |

|||||

| おさらい |

絹本着色 |

福富太郎コレクション資料室所蔵 |

||||||

| 宴のひま |

絹本着色 |

福富太郎コレクション資料室所蔵 |

||||||

| 桜舟・紅葉狩図屏風 |

絹本著色 |

六曲一双 |

146.0x350.0(各) |

松岡美術館 |

1912年(明治45年)頃 |

妻蕉園との合作[註 1] |

||

| 木挽町の今昔 |

1915年(大正4年) |

第9回文展二等賞 |

||||||

| 夕立 |

絹本著色 |

六曲一双 |

161.6x355.0(各) |

山種美術館 |

1916年(大正5年) |

|||

| 涼宵 |

1917年(大正6年) |

第11回文展 |

||||||

| 浅草寺 |

1918年(大正7年) |

第12回文展 |

||||||

絵師多賀朝湖流さる |

絹本著色 |

六曲一双 |

193.9x396.0(各) |

島根県立石見美術館 |

1919年(大正8年) |

第1回帝展 |

||

| ぎやまんの酒 |

絹本着色 |

1面 |

153.7x155.0 |

福富太郎コレクション |

大正時代 |

款記「輝方」[4] |

||

| 若衆紅葉狩図 |

絹本着色 |

城西大学水田美術館 |

錦絵

- 「千種花」 横大判12枚続 「三少女」、「梅に鶯」(ともにプラハ国立美術館所蔵)、「詠歌」 1897年 2代目秋山武右衛門版

- 「江戸の錦」 横大判15枚続 「貝を集める女」(ホノルル美術館)所蔵)、「夕涼み」、「芸者と男衆」(プラハ国立美術館所蔵)など 1903年 2代目秋山武右衛門版

- 「大日本帝国海軍大勝利万歳」 大判3枚続 1904年 プラハ国立美術館所蔵

- 「初日の出」 横大判 制作年不詳 静岡県立中央図書館所蔵

- 「紅葉狩」 横大判 制作年不詳 静岡県立中央図書館所蔵

「美人図」、リトグラフ

口絵

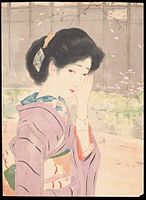

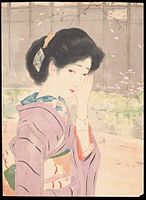

「新浮世絵美人合」より『一月賀留多』

「お夏狂乱」二曲屏風 1914年

福富太郎コレクション資料室所蔵

|

|

|

「夕立」(左隻) |

(同右隻) |

「江戸の錦」より『行灯』

「江戸の錦」より『さくら湯』

口絵

- 「日出島朝日の巻」下 村井弦斎作 春陽堂版 明治35年(1902年)

- 「相模灘」 江見水蔭作 嵩山堂版 明治36年(1903年)

- 「黒雲」 江見水蔭作 嵩山堂版 明治36年

- 「三日月形」 武田仰天子作 嵩山堂版 明治36年

- 「大喝采」 武田仰天子作 嵩山堂版 明治37年(1904年)

- 「最後の岡崎俊平」前 村上浪六作 嵩山堂版 明治37年

- 「無名城」 松居松葉作 嵩山堂版 明治37年

- 「漁師の娘」 江見水蔭作 嵩山堂版 明治38年(1905年)

- 「鬼士官」 小栗風葉作 嵩山堂版 明治38年

- 「造船博士」 小栗風葉作 嵩山堂版 明治38年

- 「新しい奥様」 巌谷小波作 成象堂版 大正10年(1921年)

- 「大菩薩峠」 中里介山作 春秋社版 大正12年(1923年)

- 「師走十五夜」(『演芸倶楽部』第1巻9号) 博文館版 大正元年(1912年)

- 「菖蒲湯」(『新小説』第20年5巻) 春陽堂版 大正4年(1915年)

- 「相合傘」 泉鏡花作 鳳鳴社版 大正3年(1914年) 蕉園と共作

脚注

註釈

^ 右隻の「桜舟」を蕉園が描き、左隻の「紅葉狩」を輝方が描いている[3]。

出典

^ 『明治期美術展覧会出品目録』。

^ 服部敏良『事典有名人の死亡診断 近代編』付録「近代有名人の死因一覧」(吉川弘文館、2010年)3頁

^ “松岡美術館『東洋やきもの展』『日本美人画展』”. 日経BP (2006年). 2017年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月26日閲覧。

^ 府中市美術館編集 『南蛮の夢、紅毛のまぼろし』東京美術、2008年3月15日、p.104。

参考文献

河北倫明編 『近代日本美術全集』第一巻 東都文化交易、1953年- 『肉筆浮世絵の華 歌川派の全貌展』 東京新聞、1980年

日本浮世絵協会編 『原色浮世絵大百科事典』第2巻 大修館書店、1982年

吉田漱『浮世絵の見方事典』 北辰堂、1987年- 河北倫明監修 三輪英夫 佐藤道信 山梨絵美子執筆 『近代日本美術事典』講談社 1989年 ISBN 978-4-062-03992-5

- 山田奈々子 『木版口絵総覧 明治・大正期の文学作品を中心として』 文生書院、2005年

- 国際アート編 『大正シック展』 国際アート、2007年

- 桃投伸二 「池田(榊原)蕉園・天分のみでなく努力でもない、情熱から生じた特殊な芸術」(美術誌『Bien(美庵)』Vol.47、特集「個性の時代にキラリと光る、女性ならではの視点とは? —松園、蕉園、成園—」、藝術出版社 、2008年春[1]) ISBN 978-4-434-11631-5

関連項目

- 浮世絵#代表的な浮世絵師

- 浮世絵師一覧

- 肉筆浮世絵

- 新版画

- 口絵

外部リンク

![]() ウィキメディア・コモンズには、池田輝方に関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、池田輝方に関するカテゴリがあります。

- 池田輝方:作家別作品リスト - 青空文庫