タイタニック号沈没事故

座標: 北緯41度43分55秒 西経49度56分45秒 / 北緯41.73194度 西経49.94583度 / 41.73194; -49.94583

Untergang der Titanic ("タイタニック号沈没") ウィリー・ストーワー, 1912 | |

| 日付 | 1912年4月15日 (1912-04-15) |

|---|---|

| 時刻 | 23:40 – 02:20 |

| 場所 | 北大西洋 |

| 原因 | 氷山との衝突 1912年4月14日 |

| 関係者 | 主要人物

|

| 結果 |

|

タイタニック号沈没事故(タイタニックごうちんぼつじこ)とは、1912年4月14日の夜から4月15日の朝にかけて、イギリス・サウサンプトンからアメリカ合衆国・ニューヨーク行きの処女航海中の4日目に、北大西洋で起きた。当時世界最大の客船であったタイタニックは、1912年4月14日の23時40分(事故現場時間)に氷山に衝突した時には2,224人を乗せていた。事故が起きてから2時間40分後の翌4月15日の2時20分に沈没し、1,513人が亡くなった。これは1912年当時、海難事故の最大死者数であった[1]。

目次

1 事故概要

2 1912年4月14日

2.1 氷山の警告 (9時00分–23時39分)

2.2 「前方に氷山!」 (23時39分)

2.2.1 衝突

2.2.2 衝突の結果

3 1912年4月15日

3.1 船を捨てる準備 (0時05分–0時45分)

3.2 救命ボート乗船(0時45分–2時05分)

3.2.1 最後の救命ボート

3.3 沈没の最後の瞬間(2時15分–2時20分)

3.4 水中の乗客とクルー (2時20分–4時10分)

3.5 救助と出発 (4時10分–9時15分)

4 その後

4.1 嘆きと怒り

4.2 調査と法的措置

4.3 文化的影響と沈没船の残骸

5 犠牲者と生存者

5.1 内訳

5.2 生存者の特定

5.3 犠牲者の特定

5.4 最後の生存者たち

6 脚注

7 参考文献

8 外部リンク

事故概要

ニューヨーク港に向けて航行中に「海氷が存在する」という警告を4月14日中に6件受けていたにもかかわらず、タイタニックの見張りが氷山に気付いたとき船は最高に近いスピードで進んでいた。衝突を回避しようとしたが間に合わず、船は右舵方向に斜めからの打撃を受け、全16区画のうち5つの区画に穴が開いてしまった。

タイタニックは前方の4つの区画が浸水しても浮かぶように設計されていたが、それは十分でなくクルーはすぐにこの船が沈没することに気がついた。クルーは遭難信号灯と無線で助けを呼ぶと同時に、乗客を救命ボートに乗せた。しかし、タイタニックの救命ボートは近くの救助船まで乗客を運ぶために設計されており、同時に全員を乗せることは想定していなかった。予想以上に船体の沈没が速かったため救助が追い付かず、乗客とクルーの多くが避難不可能な状況に陥った。それに加えて、ずさんな避難体制のために多くのボートが定員に満たないまま出発する事態も発生した。

タイタニックは1,000人以上の乗客とクルーを乗せたまま沈んだ。海に飛び込んだり、落ちたりした人のほとんどが数分後に低体温症により死亡した。カルパチア号は4月15日の9時15分、最後の生き残りの人を救助したが、既に船の沈没から7時間、衝突から実に約9時間半が経っていた。

この災害は、救命ボートの数、緩い規則、旅客等級によって異なる避難時の扱いなどについて多くの人の義憤を引き起こした。この事故をきっかけとして救助のあり方が見直され、1914年に海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)が作られた。これは今も海の安全を守っている。

1912年4月14日

氷山の警告 (9時00分–23時39分)

プリンツ・アダルベルト号の乗組員が1912年4月15日に撮影した氷山。タイタニック号が衝突した塊だと考えられている。

1912年4月14日、タイタニック(呼出符号:MGY)の無線オペレーターは他の船舶から漂流している氷について6件の警告の通信を受け取っており、タイタニックに乗船している人々の中にも、この日の午後にそのことを知った者がいた。北アメリカの海における氷の規模は、4月としては過去50年間で最大であり、このため見張りの者はタイタニックが幅も長さも何マイルもあるような氷山群に向かって突き進んでいることに気付いていなかった[2]。また、オペレーターもこうした通信を逐一中継していなかった。

船舶での無線電信による公衆通信(電報サービス)は1900年に商用化されていたが、その後しばらくの間は、船舶無線局は海運会社のものではなく、無線会社の管轄下にあり、船に設置する無線機やアンテナは勿論、無線オペレーターも無線会社に所属していた。当時の大西洋定期航路を運航していた英国の大手海運会社のほとんどは、英国系のマルコーニ国際海洋通信会社に公衆通信の業務を委託しており、タイタニックの無線オペレーターも同社の社員だった。彼らは船舶のクルーではなく、乗船客の電報サービス業務を第一義に乗船しており、気象についての報告は副次的な業務であった。

氷山と氷原に関する最初の報告は9時00分にRMSカロニア号から届いた[3]。スミス船長はこのメッセージの受信確認を行っている。13時42分にはバルティック号がギリシャ船アテニア号から氷山と氷原の目撃情報を受け、タイタニックへ中継している[3]。このメッセージもスミスが受信確認し、ホワイト・スター・ラインのトップでタイタニックの処女航海に同乗していたJ・ブルース・イズメイに見せた[3]。その後スミスは航路を南寄りに変更した[4]。

13時45分には、少し南側を航行していたドイツ船アメリカが「大きな氷山ふたつを通り過ぎた」という報告をした[5]。このメッセージはスミス船長にも、タイタニックの船橋にいた他の上級船員にも伝わらなかった。理由は定かではないが、無線オペレーターが機器の不具合を直さねばならなかったため、このメッセージの伝達を忘れたのではないかと言われている[5]。

カリフォルニアンは19時39分に「3つの大きな氷山」の存在を報告、21時40分に汽船メサバ号が叢氷・氷山・氷原の報告をした[6]。このメッセージもタイタニックの無線室に留め置かれたままになった。無線オペレーターのジャック・フィリップスはニューファンドランド島のレース岬にある中継局を通して乗客のメッセージを送るのに気をとられて、この報告の重要性に気付かなかった可能性がある。2人のオペレーターも、前の晩に故障した無線機器のせいで溜まっていたメッセージの処理にかかっていた[5]。最後の報告は22時30分にカリフォルニアンのオペレーターであるシリル・エヴァンズから受信したもので、この船は数マイル先の氷床で一晩足止めを喰らっていた。しかしながらフィリップスはこのメッセージを遮り、「しゃべるな!しゃべるな!レース岬と通信中だ!」と答えたという[6]。

クルーは近くに氷があることに気付いてはいたが、船は減速せず、最高速度である24ノット(時速44キロメートル、28mph)からたった2ノット(時速3.7キロメートル、2.3mph)遅いだけの22ノット(時速41キロメートル、25mph)で航行していた[5]。のちに、氷のある海域での高速航行は無謀だと批判されることとなったが、これは当時としては標準的な海洋航行の慣習を反映するものであった[7]。

北大西洋の定期便では何よりも定時航行を最優先事項として、公示された時刻に必ず到着できるようスケジュールを厳しく守ることになっていた。したがって、しばしば限界に近い速度で航行せざるを得ず、危険に対する警告も、行動を要請するものというよりは単なる注意程度のものとして扱っており、氷も大したリスクではないと広く信じられていた。船の衝突を危機一髪でかわすことも日常的であり、正面衝突ですら今まで大事故にはなっていなかった。1907年にドイツの定期船SSクロンプリンツ・ヴィルヘルムが氷山に激突して船首が大破することとなったが、それでも航海を完遂できた。同年、のちにタイタニックの船長となるエドワード・スミスは「船の沈没を引き起こすような状況は想像できない。現代の造船はそういうレベルを超えている」とインタビューで宣言していた[8]。

「前方に氷山!」 (23時39分)

衝突

タイタニックが致命的な事故に近づく時までに、ほとんどの乗客は眠りについており、船橋の指揮は二等航海士チャールズ・ライトラーから一等航海士ウィリアム・マクマスター・マードックに移管されていた。監視役のフレデリック・フリートとレジナルド・リーはデッキから29メートルの高さのところにある見張り台にいた。気温は氷点下近くまで下がっており、海面は完全に鎮まっていた。事故の生存者であるアーチボルド・グレイシー大佐は「海は鏡のようで、星がはっきり映るくらい水面がなめらかだった」と後に書いている[9]。現在では、このように極めて凪いだ海面は近くに叢氷があることを示すものだと判明している[10]。

空気は澄んでいたが月は見えず、海が静か過ぎて、近くにある氷山の場所の手がかりになるようなものは何もなかった。海がもう少し荒れていたら、氷山にぶつかる波の影響でもっと場所が見えやすくなったであろう[11]。サウサンプトンでごたごたがあったため監視役は双眼鏡を持っていなかった。しかしながら、星の光と船自体から出る光以外に光源がない全くの暗闇では双眼鏡は役に立たないとも言われている[12]。それにもかかわらず、ライトラーが他のクルーに氷に対して注意するよう周知していたので、監視役は氷の危険性があることには気付いていた[13]。

タイタニックが氷山と衝突する際の航路を示した図。青が船首の経路、赤が船尾の経路である。

23時30分、フリートとリーは前方の水平線上にかすかな靄があることに気付いたが、これを特に重視しなかった。9分後の23時39分に、フリートはタイタニックの進行方向に氷山があるのを見つけた。フリートは監視鐘を3回鳴らし、船橋に電話をして六等航海士ジェームズ・ムーディに知らせた[14]。

- フリート「Is anyone there?(訳:誰かいないのか?)」

- ムーディ「Yes, what do you see? (何があったんだ?)」

- フリート「Iceberg rightahead! (前方に氷山がある!)」

- ムーディ「Thank you. (わかった。)」

フリートに感謝の意を伝えたあと、ムーディはメッセージをマードックに伝達し、マードックは操舵員のロバート・ヒッチェンスに航路を変えるよう命じた[15]。マードックは船の進路を左方向に変えるべく「(舵輪を)右舷一杯 」("Hard a'starboard")、つまり取り舵一杯と命令したと信じられており、この結果、舵柄が右舷一杯に動かされた[12]。マードックはエンジン命令電信で「全速後進」("Full Astern")をも告げた[4]。

四等航海士ジョセフ・ボックスホールによると、マードックはスミス船長に「左舷一杯に(氷山を)回る」("hard-a-port around [the iceberg]")ことを試みると述べていた。これは「左舷旋回」("port around")の操作を試みていたことを示唆する。つまり、船首を回転させて障害物を周り、その次に船尾を回して、船の両側が衝突を回避するように旋回させることである。命令が効力を発揮するまでには遅れがあった。蒸気で動いている操縦システムでは、船の舵柄を回転させるまで30秒かかった[4]。エンジンを逆回転に設定する複雑な作業を行うにも時間がかかった[16]。中央タービンを逆回転させることができなかったため、舵のすぐ前に置かれた中央タービンと中央プロペラスクリューは単に停止しただけになってしまった。このため舵の効きが悪くなり、したがって船が旋回する力が弱くなった(一般に、船は速力が高い方が舵効きが良い)。このことから、マードックがスピードを維持したまま前進しつつ船を旋回させていればタイタニックは氷山を避けられていた可能性も指摘される[17](とはいえ、それは結果から見た推論に過ぎない)。

その結果、タイタニックの舳先は正面衝突を避けられたが、方向転換の影響で斜めに氷山にぶつかった。海面下にある氷山の下部が船の右舷を7秒間ほど擦り、氷山の上部から剥がれた氷片が前方デッキに落下してきた[18]。数分後、タイタニックの全エンジンが停止し、船は北向きでラブラドル海流に漂うことになった[19]。

衝突の結果

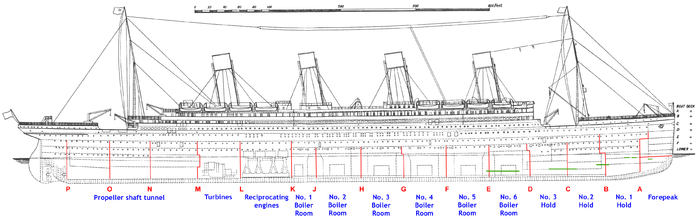

氷山に衝突した船体の模式図

氷山の衝突は船殻に大きな穴をあけたと長く信じられていた[20]。事故後の英国による調査で、タイタニックを建造したハーランド・アンド・ウルフの船体建築責任者エドワード・ワイルディングは、衝突の40分後に前方コンパートメントに起こった浸水量から計算して船殻部分に「12平方フィートくらい」の穴が海に向かって開き、さらにその穴が複数箇所にわたっていた可能性を証言した[21]。調査による発見から損傷は300フィートに及ぶと推定され、これ以降多くの著述家がこの証言に従ってきた。現代の超音波を用いた残骸探査では、損傷は6個の狭い穴で、全部で船体の12から13平方フィート (1.1から1.2m²)くらいに過ぎなかったということがわかっている[22]。

裂け目は最大39フィート (12 m) ほどで、船殻プレートに沿っていたようである。このことから、プレートを留めていた鉄のリベットが外れるか飛んで開いてしまい、狭い裂け目を作ってそこから水が入ってきたと想定される。事故後、ハーランド・アンド・ウルフのエンジニアがこの憶説を英国難破調査委員会に示唆したが、あまり顧みられなかったという[22]。タイタニックを発見したロバート・バラードは、船が小さな裂け目のために沈没したという説について、「大きな船がちょっとした裂け目のために沈没したということは誰も信じられなかったのだろう」と述べている[23]。ただし、船殻プレートのずれによる裂け目は1つの遠因に過ぎないという可能性はある。回収されたタイタニックの船殻プレートの一部は、衝突の衝撃で湾曲することなく破断したものと見られている[24]。

船殻のうち中央部の60%のプレートは軟鋼のリベットを3列に打ち込んで接合されていたが、船首と船尾のプレートには錬鉄のリベットが2列に打ち込まれていた。材料科学者であるティム・フッケ(Tim Foecke)とジェニファー・マッカーティ(Jennifer McCarty)によると、この2列のリベットは衝突の前ですら応力限界に近かった[25][26]。この「ベスト」と呼ばれる三号鉄リベットは多数のスラグ巻き込みを持つもので、このためもっとよく使われる「ベスト・ベスト」と呼ばれる四号鉄リベットよりも脆く、応力をかけられた時、極度の寒冷時には外れやすくなる傾向がある[27][28]。しかしハーランド・アンド・ウルフを退職したアーキビストであるトム・マクラスキーは、タイタニックの姉妹船であるオリンピックは同じ鉄のリベットで打ちつけられていたにもかかわらず25年近く無事故で航行し、英国の巡洋艦との衝突を含めた大きな事故を生き延びていると指摘した[29]。オリンピックがUボートU103と船首で激突してU103が沈没した時にも、船尾のねじれと右舷側の船殻プレートの湾曲が生じたものの、船殻は原型を留めていた[29][30]。

喫水線より上では衝突の痕跡はほとんどなかった。一等船室のスチュワードは震動に気付いたが、プロペラスクリューのブレードが折れたせいだと思った。乗客の多くも衝撃や震動を感じたが、その原因はわからなかった[31]。衝突部位に最も近い一番低いデッキにいた者は、衝撃をもっと直接的に感じた。操機手のウォルター・ハーストは衝撃で目を覚ましたが、「誰もそんなに危険なことだと思わなかった」と回想している[32]。機関助手のジョージ・ケミシュも右舷側で衝突音を聞いたという[33]。

船はまもなく浸水し始め、やがて汲出可能速度の15倍にあたる1秒あたり7ロングトンの速度で水が入り込んできた[34]。二等機関士のJ・H・ヘスケスと主任火夫フレデリック・バレットは第6ボイラー室に漏出してきた冷たい水に打たれ、部屋の防水扉が閉まる直前に逃げた[35]。これは機関部門のクルーにとって極めて危険な状況であった。ボイラーには高温・高圧の蒸気が充満しており、そこに冷たい水が入り込めば爆発する危険性もあった。火夫と機関助手はボイラーの鎮火と排気を命じられ、大量の蒸気を排気煙突から送り出した。この作業が終わる頃には、火夫たちは腰まで冷たい水に浸かっていた[36]。

解説つきのタイタニックの図面。緑が損傷を受けた箇所、船底の機関エリアは青字で注釈がある。図上部記載の縮尺スケールの最小目盛は10フィート (3.0 m)、縮尺スケールの全長は400フィート (120 m)である。

タイタニックの下部デッキは16のコンパートメントに区画されており、それぞれ隣の区画から船の幅をカバーする15の隔壁で仕切られていた。隔壁は低いものでも水面の約3.4メートル上にあるEデッキの底面まで届いており、船首に最も近いふたつと船尾にもっとも近い6つの隔壁はさらにもうひとつ上のデッキまで達していた[37]。

隔壁は防水扉で閉鎖することができ、タンクトップデッキのエンジン室とボイラー室にはブリッジから遠隔操作できるドアがあり、約30秒で垂直に閉めることができたが、クルーが閉じ込められることのないよう、警告ベルと別の避難ルートが設置されていた。タンクトップの上の階層のオーロップデッキ、Fデッキ、Eデッキのドアは手動で水平に動かすことができ、上のデッキから操作することもできた[37]。

防水隔壁は水面より上まで伸びていたが、上部までぴったり塞がれていなかったため、製氷皿に入れた水が仕切りを越えて移動するように多数の区画が次々と浸水し、船首層タンク、前方の船倉3室、6番ボイラー室の合わせて5つの区画に被害を受けた。タイタニックは2区画までが浸水しても問題ないように設計されており、最悪4区画までは穴が開いても組み合わせによっては沈没することはなかった。しかし、5区画となると、水は隔壁の上部に達し、浸水を防げなくなる[37][38]。

沈没のアニメーション

スミス船長は自分の船室にいたときに衝撃を感じ、すぐにブリッジに出てきた。状況を知らされた船長は、タイタニックを建造したトーマス・アンドリューズを呼んだ。アンドリューズは船の最初の旅客航海を見守ることになっていたハーランド・アンド・ウルフのエンジニアの1人であった[39]。船は衝突の数分後には右舷に5度傾き、船首は2度下がっていた[40]。スミスとアンドリューズは階下に行き、前方の積み荷は持ちこたえているが郵便室とスカッシュコートに浸水しており、第6ボイラー室は既に14フィート (4.3 m)もの水に飲み込まれていることに気付いた。水は第5ボイラー室に溢れ出ており[40]、ここにいたクルーたちは排水をしようと奮闘していた[41]。

衝突から45分で少なくとも13,500英トン (13,700 t)の水が船に入ってきた。タイタニックの全ポンプの最大排水量は毎時1,700英トン (1,700 t)であり[42]バラストや船底のポンプでは対応できない量であった。アンドリューズは船長に5つの区画が浸水したと伝え、それゆえタイタニックは沈む運命にあると言った。彼の予想では、もはや船は2時間以上持ち堪えられないだろうということであった[43]。

衝突から沈没までの間に、少なくとも35,000英トン (36,000 t)の水が入り込み、排水量が48,300英トン (49,100 t)からほぼ2倍の83,000英トン (84,000 t)以上になった[44]。浸水の進行状況は区画の形状によって異なり、一定速度で進んだわけではなく、船全体で一気に進んだわけでもなかった。最初に右舷方向に傾いてしまったのは、船底の通路を通って水が溢れていって右舷側のみが浸水したためであった[45]。通路が完全に水で塞がれると傾きは修正されていったが、のちに他方への浸水が進んだため船は左舷に10度近く傾いていくようになった[46]。

タイタニックは衝突後1時間で0度から4.5度まで前傾したが、次第に傾く速度が鈍くなり、5度程度になった[47]。そのため、救出までこのまま船が浮いていられるのではないかという希望を抱いた乗船者も多数いた。しかし、1時30分頃には前部の沈む速度が増し、船体は10度も傾いていた[46]。

1912年4月15日

船を捨てる準備 (0時05分–0時45分)

タイタニックの船長エドワード・J・スミス(1911)

4月15日の0時05分に、スミス船長は救命ボートをカバーから出すよう命じ、乗客が集合した[38]。船長は無線オペレーターに救難信号を送るよう命じたが、この信号により船が氷帯の西側にいると誤認され、救援にきた人々は13.5海里(15.5 mi / 25 km)ほど離れた場所に向かってしまった[2][48]。デッキの下では水が船の最下部の数層に流れ込んできていた。郵便室が浸水し、仕分け係はタイタニックで運搬中だった400,000もの郵便物を救おうとしたが、結果としては無駄な努力であった。他の場所では、流入する水で空気が押し出される音を聞くことができたという[49]。タイタニックには一斉呼びかけを行うシステムがなかったので、上の階では客室係が各室を回って眠っている乗客やクルーを起こし、ボートデッキに行くよう伝えた[50]。

非常召集の成果は乗客の等級に左右された。一等船室の客室係は数室のみを担当していたが、二等と三等船室の客室係は大勢の人々をさばかなければならなかった。一等の客室係は直接的な支援を行い、客が服を着るのを手伝い、デッキまで誘導した。しかし、二等と三等の客室係のほとんどはドアを開け放ち、安全ベルトをつけて上に来るよう乗客に伝えるのが精一杯だった。三等船室に至っては、おおむね乗客自身の判断で行動するほかなかった[51]。

乗客やクルーの多くは問題が発生したことを信じないか、あるいは冷え込みの厳しいデッキに出るよりも、室内で暖かくしているほうが良いと、命令に従いたがらなかった。船が傾いているのに気付いた者も少しはいたが、船が沈みかけているとは知らされていなかった[50]。0時15分頃、客室係は乗客に安全ベルトを着用するよう命じ始めた[52]。しかしながら、多くの乗客はこの命令を馬鹿げたことだと受け取った[50]。この頃、甲板に散らばっていた氷の塊で即席のサッカーを始める者までいた[53]。

ボートデッキではクルーが救命ボートを準備していたが、煙突から排出される高圧蒸気の騒音で会話が困難になったため[54]、クルーは身ぶり手ぶりで意思疎通していた[55]。

タイタニックには全部で20艘の救命ボートがあり、吊り柱に木製のボートが16艘(船の両側に8艘ずつ)、底が木で脇がキャンバスの折りたたみボートが4艘という内訳であった[50]。折りたたみボートは脇を内側に折り込んだ状態で逆さまに収納されていて、進水のためには組み立てたのちに吊り柱に移動させるようになっており[56]、2艘は木製ボートの下に、他の2艘は上級船員区域の上に縛り付けてあった[57]。これらを使用するにはボートデッキまで人力で降ろす必要があったが、いずれも数トンの重量がある上、後者の2艘は収納場所の事情もあり、進水には大変な労力を必要とした[58]。救命ボートは1艘あたり平均68人を乗せることができ、全部で1,178人が乗ることができたが、これはかろうじて乗船者の半分程度、船の最大積載人数の3分の1であった。救命ボートの不足は場所やコストのせいではなかった。タイタニックは68艘まで救命ボートを載せられるように設計されていた[59]。これは乗客全員を乗せるのに充分な数であり、もう32艘救命ボートを買うには16,000ドルほどかかるだけで、タイタニックの船体に会社が払った7,500,000ドルに比べればほんのわずかな額であった。当時、緊急時における救命ボートは、乗客を遭難船から近くの船まで運ぶために使われており[60]、クルー全員を乗せることは想定しておらず、当時イギリスで運行していた 10,000英トン (10,000 t)を超える39隻の定期船のうち33隻は、乗客全員を乗せるにはまったく乏しい数しか救命ボート置き場を作っていなかった[61]。ホワイト・スター・ラインは、海を見るための広い遊歩デッキを計画しており、いくつもの救命ボートを置くと視界の妨げになる可能性があった[62]。

スミス船長は40年を海で過ごし、そのうち27年は船員を指導する立場にあったという経験ある船乗りであった。もし全ての救命ボートに定員ぎりぎりまで人を乗せたとしても、1,000人もの人々が沈没時に船に取り残されることを理解していたに違いない[38]。これから起こることの重大さを把握しはじめるにつれて、スミスは優柔不断で動けなくなっていったようであった。 乗客とクルーには集合するよう命じたが、救命ボートへの搭乗指示は出さなかった。適切にクルーを組織できず、部下たちに重要な情報を伝えることもできず、時として曖昧で実際的ではない命令を下し、船を捨てろという命令は全く出さなかった。ブリッジに詰めていた船員の中にも、船が沈みかけている事実に気付いていない者がいた。四等航海士ジョセフ・ボクソールは1時15分、船が沈む1時間ほど前までこのことを伝えられていなかった[63]。操舵員のジョージ・ロウは緊急事態に全く気付かず、避難が始まった後にブリッジから電話をかけ、自分の監視所に救命ボートが出されている理由を問い合わせた[64]。スミスは船員たちに、船には全員を救うに足る数の救命ボートがないことを伝えていなかった。救命ボートへの搭乗を監督せず、命令が守られているか確認することもしていなかったようである[63][65]。

クルーたちも緊急時への対応ができていなかった。救命ボート訓練はサウサンプトン碇泊時に行なわれたが、その内容は通り一遍のもので、2艘の救命ボートを降ろし、それぞれ船員1人と男性4人ずつを乗せて、数分間埠頭を漕ぎまわったのちに船に戻るというものだった。結局訓練はその1度きりで[66]、船が沈む前の日曜日の朝にも予定されていたものの、スミス船長により不明な理由で中止された[67]。

ボートには緊急用物資が蓄えられているはずであったが、船のパン焼き係主任であったチャールズ・ジョーキンと部下の努力にもかかわらず、十分な物資がなかったことを乗客たちは後に知った[66]。

非常時にクルーのメンバーを救命ボートステーションに割り振るリストも掲示されていたが、読んだものはほとんどおらず、何をすべきかわかっていた者はほぼいなかったようである。クルーのほとんどは船乗りではなく、ボートを漕いだ経験の無かった者もいた。このような人々がこの時、総員1,100人もの人々を乗せた20艘のボートを船の脇から協力して21メートルも降ろすという複雑な業務に直面した[58]。あまりにも避難の段取りが悪かったため、たとえ乗客全員分の救命ボートがあったとしても全員救命することはできなかったかもしれないという指摘をする歴史家すらいる[68]。

衝突から40分後の0時20分頃までには、救命ボートへの搭乗が開始されていた。二等航海士ライトラーは、スミスがトランス状態であるかのように呆然としてブリッジのそばに立ち、海を見やっていたと後に回想している。ライトラーが船長に「女性と子供をボートに乗せた方が良いのではないでしょうか。」 ("Hadn't we better get the women and children into the boats, sir?") と提案したところ、船長は「女性と子供を乗せて降下させよう。」 ("women and children in and lower away.") と答えた[69]。ライトラーは左舷側のボートを担当し、マードックは右舷側のボートを担当した。一等航海士マードックと二等航海士ライトラーはそれぞれ「女性と子供を優先する」ことについて異なる解釈をした。マードックはまず女性と子供から乗せると解釈したが、ライトラーは女性と子供だけを乗せると解釈した(一説によると、ライトラーは救命ボートが足りないのを知っていて仲間である船員を助けるために意図的に命令を曲解した説もある)、そのため、ライトラーは女性と子供が全員乗り込んだのを確認すると、スペースに余裕があっても救命ボートを降ろしたが、マードックは女性と子供の他にわずかながら男性も乗せた[57]。ほかのクルーも1艘あたりの定員を知らず、気を配るあまり上限まで乗せないという過ちを犯した。その日は天気も海の状態も非常に安定していたため、上限の68人を乗せても十分安全に降ろせたはずであった[57]。もし定員まで乗せていたら、もう500人ほどの人命が救えたであろうと考えられている。結局、救命ボートは多くの空席を残したまま進水し、数百人の人々(大部分が男性)が船に取り残された [55][68]。

当初は救命ボートに乗ろうとする乗客がほとんどおらず、避難を仕切っていた船員は乗客をなかなか説得できなかった。百万長者であるジョン・ジェイコブ・アスターは「あんな小さなボートよりもここにいたほうが安全だ」と言い張った[70]。ボートへの移乗をきっぱり断る客もいた。J・ブルース・イズメイは事態の重大さに気付いて右舷のボートデッキをまわり、乗客とクルーにボートに乗るよう促した。少数の女性・夫婦・独身男性が説得を受け入れて右舷7番救命ボートに乗り、これが最初に降ろされた救命ボートとなった[70]。

救命ボート乗船(0時45分–2時05分)

"The Sad Parting", illustration of 1912

0時45分に7番ボートが28人の乗員(定員65人)を乗せ、手漕ぎでタイタニックから離れた。次いで左舷の6番ボートが0時55分に降ろされた。このボートに乗船していた28人には「不沈の女」マーガレット・"モリー"・ブラウンも含まれていた。ライトラーはこのボートに船乗りが1人(操舵員ロバート・ヒッチェンス)しか乗っていないことに気付いてボランティアを募り、王立カナダヨットクラブのアーサー・ゴドフリー・ピューチェン少佐が申し出てロープを伝い、救命ボートに乗った。少佐は左舷側でライトラーが避難させた唯一の男性乗客であった[71]。このことは、避難時にボートに乗り込める船乗りがほとんどいなかったという重大な問題を浮き彫りにしている。船内通路のドアを開けて乗客に避難を呼びかけるため下に降りたまま、戻らなかった船員もいた。おそらくは下のデッキで揚がってきた水に捕らわれ、溺死したものと考えられる[72]。

デッキ下に浸水が進む中、不可欠な作業を続けようとしていたクルーもいた。機関士や機関助士たちは冷たい水との接触で爆発が起こらないようボイラーから蒸気を逃がす作業をしており、水流を減らすために余分にポンプを出そうとして防水扉を再び開けたが、これは無駄な試みであった。客室係のF・デント・レイは、自分の担当区域とEデッキの三等船室の間の木の壁が崩壊して流れ込んだ水が腰まで達し、あやうく押し流されそうになった[73]。エンジニアのハーバート・ハーヴィとジョナサン・シェパード(少し前に左足を骨折していた)は、浸水していた第6ボイラー室のドアが崩れて流出した水に呑まれ、0時45分頃に第5ボイラー室で亡くなった[74]。

1時20分頃には第4ボイラー室でも下から浸水が始まったが、これは船の下部にも氷山の影響で穴があいていたことを意味する。浸水量が忽ちポンプを圧倒し、機関助士や積み荷係は前側のボイラー室から退避せざるを得なくなった[75]。さらに船尾側では、機関士長のウィリアム・ベルと同僚の機関士たち、志願した数人の機関助士や機関員が浸水していない第1・第2・第3ボイラー室やタービン、往復エンジンのある場所に残り、船の照明やポンプ、無線機器に電力を供給するため、ボイラーと発電機を動かし続けた[23]。彼らは最後まで持ち場に留まっていたため、タイタニックの電気系統は沈没するまで生きていたが、35人の機関士や電気工は1人も助からなかった[76]。また、5人の郵便係も浸水した郵便室から避難させた郵便袋を守ろうとしているところを目撃されたのが最期となり、Dデッキのどこかで揚がってきた水に呑まれたと考えられる[77]。また、三等船客の多くは自力でE、F、Gデッキに入ってくる水に立ち向かうこととなった[78]。

救命ボートは船の左右から数分おきに降ろされていたが、そのほとんどが定員に満たない状態だった。5番ボートは41人しか乗っておらず、3番ボートは32人、8番ボートは39人しか乗らずに船から離れた[79]。1番ボートは定員40人に対し12人しか乗っていなかった[79]。避難は滞り、乗客は事態が進行するにつれて事故やケガに見舞われるようになった。ある女性は10番ボートと本船の間から落ちたが、かかとをつかまれて遊歩デッキに助け上げられ、再びボートに乗ることができた[78][80]。一等船室の乗客アニー・ステンゲルは、5番ボートに飛び降りた太ったドイツ系アメリカ人医師とそのきょうだいの下敷きになり、意識不明に陥り、肋骨を数本折った[81][82]。救命ボートの降下にも危険が伴った。6番ボートは船の側面から排出された水で水浸しになったが、なんとか船から離れることができた[79][83]。3番ボートはあわや大惨事になりかけた。1本の吊り柱が絡まり、乗客がボートから投げ出されそうになったのである[84]。

1時20分までにはデッキ上の客も事態の深刻さを感じ取り、夫たちは妻や子を救命ボートまで連れて行き、別れを告げ始めた。遭難信号用の発炎筒が数分おきに焚かれ、無線オペレーターは繰り返し遭難信号CQDを発信した。無線オペレーターのハロルド・ブライドは同僚のジャック・フィリップスに「使う最後のチャンスになるかもしれないから」と新しいSOS信号を使うよう伝えた。2人のオペレーターは他の船に救援を求めたが、応答した船のうちカルパチアは(58マイル (93 km)離れたところにいた[85])タイタニックより船足が鈍く、最高速度でも 17 kn (31 km/h)しか出ず、沈みつつある船に到着するまで4時間かかるということであった[86]。他に応答した船としてはマウント・テンプルがあり、進路を変えてタイタニックがいる方角に向かったが途中で叢氷に阻まれてしまった[87]。

カリフォルニアンはもっとずっと近くにおり、数時間前にタイタニックに氷山の通告をしていた。拡がった流氷に自分の船が阻まれていたため、船長のスタンリー・ロードは22時00分頃、氷原を出る経路を見つけるため、明け方まで一晩碇泊することにした[88]。タイタニックが氷山に衝突する10分前の23時30分にカリフォルニアンのただ1人の無線オペレーター、シリル・エヴァンズは無線機器をシャットダウンして就寝していた[89]。ブリッジでは三等航海士チャールズ・グローヴズが右舷方向に10から12mi (16から19km)離れたあたりで大きな船を目撃していた。この船は突然左舷に旋回して止まった。もしカリフォルニアンの無線オペレーターがもう15分長く持ち場にいれば、数百名の命が救えた可能性もある[90]。1時間あまりのち、カリフォルニアンの二等航海士、ハーバート・ストーンは停まった自船の上に5回、ロケット信号弾が白く炸裂するのを見た。しかし信号の意味がよくわからず、ロード船長を呼んだ。船長は海図室での休息中に信号の目撃報告を受けた[91]が、何も対処しなかった。ストーンは不安になって同僚に相談した[92]。

![Image of a distress signal reading: "SOS SOS CQD CQD. MGY [Titanic]. We are sinking fast passengers being put into boats. MGY"](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Titanic_signal.jpg/300px-Titanic_signal.jpg)

1時40分頃にタイタニックの無線オペレーター、ジャック・フィリップスからロシアの船である「ブリマ」に送信された遭難信号。これはタイタニックから送られた最後の解読可能な無線メッセ-ジのひとつである。

この頃までにタイタニックに乗っている人々には、船が沈みつつあり、全員が乗れるだけの救命ボートがないことは明らかになっていた。しかし、最悪の事態は起こらないだろうという希望にしがみついている者もいた[93]。後で行くからと言って妻を先に救命ボートに乗せた夫もいた[93]。

別れるのを拒んだ夫婦もいた。メイシーズ百貨店の共同経営者であったイジドー・ストラウスはすでに67歳の高齢だったため、救命ボートに乗れるのは女性と子供が優先という状況にあっても特別に救命ボートに乗り込むことを認められたが、彼はあくまでも男性の自分が女性と子供を差し置いてボートに乗るわけにはいかないと主張し、彼の妻アイダ・ストラウスも夫と別れて自分だけがボートに乗ることはできないと主張し、夫妻とも救命ボートに乗ることを拒否した[93]。夫妻は一対のデッキチェアに座って世の終わりを待った[94]。企業家のベンジャミン・グッゲンハイムは救命胴衣とセーターといういでたちからトップハットとイブニングに着替え、紳士らしく船と運命を共にしたいと述べた[23]。

この時点で、救命ボートに乗った乗客のほとんどは一等船室及び二等船室の乗客で占められていた。船尾の三等船室にいた乗客はほとんどデッキまでたどり着けず、通路で迷い、三等船室を一等や二等の区域と隔離する壁や仕切りに阻まれて動けなかった[95]。この隔離は単なる社会的理由だけではなく、アメリカ合衆国移民法の条件によるものでもあった。この法は、移民をコントロールし、感染症の広がりを防ぐため三等船客を隔離するよう定めていた。大西洋航路の定期船に乗る一等と二等の船客はマンハッタン島の主桟橋で降りるが、三等船室の乗客はエリス島で健康診断と手続きを経なければ降りることはできなかった[96]。少なくともいくつかの場所では、タイタニックのクルーは三等船客の避難を積極的に妨害した。錠をかけてクルーが見張っていた壁もあり、明らかに三等船客が救命ボートに殺到することを阻んでいた[95]。

CからGまでのデッキにある三等船室はいずれもデッキの末尾部分にあったため、乾舷までたどり着くには曲がりくねった長い通路を通る必要があり、救命ボートまで最も遠かった。反対に一等船室は上甲板にあり、最短距離だった。したがって、救命ボートまでの距離はボートに乗ることができた者を定める重要な要因となった。さらなる困難として、多くの三等船客は外国人で英語が理解できなかった。助かった三等船客の中に英語を話すアイルランド系の移民が多くを占めていたのは偶然ではない[97]。また、生き残った三等船客の多くは同船室の客室係エドワード・ハートのおかげで命拾いしている。ハートは船内で三等船客のグループをボートデッキまで連れて行くことを3度も行った。開いている壁を抜けたり、緊急用の梯子を昇って逃げた者もいた[98]。

おそらくは状況に圧倒されてしまい、逃げる試みを全くせずに船室にとどまっていたり、三等船室の食堂に集まって祈っていた人々もいた[99]。機関助手長のチャールズ・ヘンドリクソンは、まるで誰かに導かれるのを待つかのようにデッキ下に三等船客たちがトランクや持ち物を手に集まっているのを目撃した[100]。心理学者のウィン・クレイグ・ウェイドは、何世代にもわたって自分がすべきことを社会的地位が上の者に命じられてきたために培われた「禁欲的受動性」によるものではないかと述べている[77]。

最後の救命ボート

15番ボートはあやうく13番ボートの上に降ろされるところだった。(チャールズ・ディクソンによる絵).

1時30分までにタイタニックは前傾の角度を増して船首を沈めつつあり、左舷側にもそれよりわずかに大きく(5度を越えない程度)傾いていた。状況の悪化は船から送られたメッセージにも反映されている。1時25分には「女性をボートに乗せて降ろしている」、1時35分には「エンジンルーム浸水」、1時45分には「エンジンルームはボイラーまで満水」であった[101]。これはタイタニックが発信した、解読できる最後の信号で、船の電気系統が故障しつつある頃に送られた。続くメッセージはごちゃごちゃとして不完全であった。2人の無線オペレーターはそれにもかかわらず遭難信号をほぼ最後の最後まで送り続けた[102]。

残ったボートには定員近くまで人が乗り、だんだんと人々が殺到するようになった。11番ボートは定員よりも5人超過しており、降ろす時に船から排出された水をかぶった。13番はかろうじて浸水を免れたが、乗員が船を降ろすためのロープから適切にボートを離すことができずに後ろに押し流され、そこに15番ボートが降りてきた。すんでのところでロープが切られ、ボートは2艘とも何とか無事に船から離れた[103]。

40人が乗った左舷側の14番ボートに乗客の一団が殺到しようとした時がパニックの最初の兆候であった。ボートを担当していた五等航海士ハロルド・ロウが群衆をコントロールするために3度、空に向けて警告射撃を行ったため、ケガ人は出なかった[104]。5分後に降ろされた16番ボートに乗っていた客室係のヴァイオレット・ジェソップは4年後、第一次世界大戦中にタイタニックの姉妹船であるブリタニックの沈没から生き延びた際、同じ経験をすることとなった[105]。1時40分には折りたたみボートCが降ろされた。このボートを降ろしたデッキは、ほとんどの乗客が船尾に移動していたためほぼ無人となっていた。ホワイト・スター・ラインの取締役であったJ・ブルース・イズメイはこのボートに乗って船から逃げ出し、のちにタイタニックの最も物議を醸した生存者として糾弾されている[101]。

1時45分に2番ボートが降ろされた[106]。ライトラーはこのボートにたくさんの男性が乗っているのを見て、「英語を喋る人々ではなかった[107] 」と述べている。リボルバーで脅してこの男性たちを立ち退かせたが、ライトラーはこのボートを満たすだけの女性と子供を見つけることができなかった[107]。ライトラーは定員40人のボートに25人を乗せて降ろした[106]。ジョン・ジェイコブ・アスターは1時55分に4番ボートで妻が安全に避難するのを見送ったが、60席中20席が空いていたにもかかわらず、ライトラーは男性のアスターをボートに乗せなかった[106]。

2時05分、最後に進水した折りたたみボートDは、25人を乗せて船を離れた[108]。ボートが降ろされる時に2人の男性が飛び乗った[109]。水がボートデッキにまで達しており、船首は深く水に浸かっていた。一等船客イーディス・エヴァンズはボートに乗るのを諦めて結局亡くなったが、一等船客で沈没により死亡した女性は彼女を含め4名のみであった。スミス船長は最後にデッキをまわり、無線オペレーターと他のクルーに「今や自分の身を守る時だ」と告げた[110]。

乗客とクルーは船尾に向かったが、そこではトマス・バイルズ神父が懺悔を聴いて罪の赦しを与えていた。タイタニックの楽団は体育室の外で演奏していた[111]。タイタニックは2つの楽団を抱えていた。ひとつはウォレス・ハートリー率いる五重奏団で、夕食後や宗教的な礼拝の際に演奏しており、もうひとつは三重奏団でレセプションエリアやカフェ、レストランの外で演奏していた。2つの楽団はそれぞれレパートリーもアレンジも異なっており、沈没の前には一緒に演奏したことがなかった。氷山との衝突後30分ほどしてから、2つの楽団はスミス船長の命で一等船室のラウンジで演奏をした。そこにいた乗客の記憶によると、楽団は『アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド』のような明るい曲を演奏していた。2人のピアニストがこの時楽団と一緒にいたかどうかはわかっていない。正確な時刻は不明だが、音楽家たちは後にボートデッキのある階に移動し、そこで演奏した後、デッキに出ていった[112]。

タイタニックの沈没にまつわる根強い伝説として、音楽家たちは船が沈む時に賛美歌『主よ御許に近づかん』を演奏していたというものがあるが、これは疑わしい[113]。この主張は沈没直後の報告にも見受けられる[114]。この賛美歌はタイタニックの事故にあまりにも密接に結びつけられているため、この最初の小節がタイタニックの楽団長で亡くなった犠牲者の1人であるハートリーの墓碑にも刻まれた[115]。1934年にヴァイオレット・ジェソップは事故の回想で、この賛美歌が演奏されているのを聞いたと述べている[113]。対照的に、アーチボルド・グレイシーは沈没直後にこれを強く否定する説明をしており、無線オペレーターのハロルド・ブライドは「ラグタイム」の後で『秋』が演奏されているのを聞いたと述べた[116]。これはアーチボルド・ジョイスによる当時人気のあったワルツの『秋の夢』だったのかもしれない。救助にきたカルパチアの楽団長で生存者とも話したジョージ・オレルは『主よ御許に近づかん』が演奏されていたと聞いたと述べている[117]。グレイシーはデッキが沈むまで楽団の近くにいて、「明るい曲」を楽団が演奏していたがどれも聞き覚えのない曲であり、新聞に出てくるように『主よ御許に近づかん』が演奏されていればすぐ気付いたはずだと主張している [118]。船を最後に離れた者のうち、複数の生存者が楽団はデッキの傾斜により立てなくなるまで演奏を続けたと述べているが、グレイシーは船が沈む遅くとも30分前には演奏をやめたと主張している。一等船客A・H・バックワースなどの乗客がこれを裏付ける証言をしている[112]。

ブライドは無線室を離れる時に楽団が演奏するのを聞いていたが、その頃までにはその付近は水に浸かっていた。もう1人の無線オペレーター、ジャック・フィリップスも一緒にいた。ブライドによると、フィリップスは自分の救命胴衣を奪おうとした男を打ち倒したところだったという[119]。2人の無線オペレーターはそれぞれ反対の方角に行き、フィリップスは船尾へ、ブライドは船首の方にあった折りたたみボートBに向かった[119]。

グレイシーも船尾に向かったが、群衆に阻まれてしまった[120]。数百人もの三等船客が、最後の救命ボートが出発する間際にデッキにたどり着いていた。グレイシーは船尾に向かうことをやめ、群衆から離れるため海に飛び込んだ[120]。全く逃げようとしなかった者もいた。船の設計者であるアンドリューズは、報告によると一等船室の喫煙室で最後に目撃されており、安全ベルトは外してマントルピース上の絵を見つめていたという[105][121]。スミス船長の最期については矛盾する報告があり、よくわかっていない。ブリッジの操舵室に入ってそこが水に呑みこまれた時に亡くなったという証言と、ブリッジが沈む直前に水に飛び込み、その後おそらく折りたたみボートBの側で亡くなったとする証言がある[122][123][124][125][126][127][128][129]。

沈没の最後の瞬間(2時15分–2時20分)

「主よ御許に近づかん」(1912年のイラスト)

2時15分頃、デッキのハッチからいままで浸水していなかった部分に水が入ってきたことで、タイタニックの水に対する傾き角度は急速に増していった[130]。急に船が傾いていったため、生存者が「巨大な波」と呼ぶものが生じ、ボートデッキの船首方向から船を水が覆っていき、多くの人が水に呑まれた[131]。首席航海士ヘンリー・ワイルド、一等航海士マードック、二等航海士ライトラー、グレイシーなど、折りたたみボートA・Bを降ろそうとしていた人々は、2艘のボートと共に水に呑まれ、ボートBはハロルド・ブライドが下に押し込められたままの状態で逆さまに浮かび、ボートAは脇のキャンバスが立っていない状態で部分的に浸水してしまった。ブライド、グレイシー、ライトラーはボートBまでたどり着いたが、マードックとワイルドは海で亡くなった[132][133]。

ライトラーは増える群衆から逃げるために持ち場を離れ、上級船員区域の屋根から水に飛び込んだ。通風シャフトの入り口に吸い込まれたが「恐ろしい熱い爆風」ですっかり吹き飛ばされ、ひっくりかえった救命ボートの脇に浮かび上がった[134]。前方の煙突は自重で崩れ、水に落ちる時に数人をつぶしたが、救命ボートには当たらなかった[135]。 煙突はライトラーをかすめ、立った波でボートが50ヤード (46 m)ほど沈没船から遠くへ流された[134]。まだタイタニックに残っていた人々は、強い圧力がかかって船が震えるのを感じた[136][137]。

目撃者によると、船首が水に沈むにつれてタイタニックの船尾は空中に高く上がった。角度は30-45度ほどに達していたという[138][139]。多くの生存者が大きな音を聞いており、これはボイラーの爆発によるものと考える者もいた[140][139]。少し経ってから船の灯りが一度明滅したのを最後にタイタニックは完全に真っ暗闇になった。

ヘンリー・ロイテルダール「タイタニックの沈没」

タイタニックは反対の2方向から極端な力をかけられていた。浸水した船首は船を下に引っ張り、一方で空中に上がった船尾は船を海面に保とうとしていた。この2つの力が船の構造上最も弱い場所であるエンジン室ハッチのあたりに集中した。灯りが消えた直後、船体が折れた。浸水した船首は短期間、竜骨で船尾に繋がっていたかもしれず、船尾を高角度で引っ張った後に離れて、船尾は数分長く浮いていた。船尾の前方はすぐさま浸水し、傾いた後に短い間止まったが沈んだ[141][142][143]。船は2時20分、氷山衝突の2時間40分後に見えなくなった[144]。

タイタニックの事故から生還した航海士や多くの著名な生存者は、船はそのままのひとつながりの状態で沈んでいったと証言した。これは英米の災害調査でも裏付けられている[145]。しかしながらロバート・バラードによると、沈む時は既に2つに分かれていたという証言も多数ある[146]。今では、エンジンはボイラーの大部分と共にそのままの場所にあったことがわかっており、目撃者が聞いた「大きな音」と船尾の一瞬の落ち着きは、おそらく船の建材の緩みやボイラーの爆発によるものではなく、船が折れたために生じた[147]。

水面下に潜ってからたった数分のうちに船首と船尾は3,795メートル (12,451 ft)沈降し、吐き出された重機、何トンもの石炭、内部から生じた大量の瓦礫がその後を追った。船の2つの部分は600メートル (2,000 ft)離れてゆるやかに起伏している海底に落ちた[148]。流線型の船首部分は海面にあった時と同じような角度で沈下し続けて、推定25–30mph (40–48km/h)ほどの速さで舳先から浅い角度で海底に衝突した[149]。はずみで海底に深い穴ができ、堆積物の中に20メートル (66 ft)ほど埋まった後急停止した。突然の減速のため、船首部分はブリッジのすぐ前あたりで多少曲がった。船首部分最後尾のデッキは折れた際に既に弱くなっており、次々と崩れた[150]。

船尾部分はほぼ垂直に、おそらく回転しながら沈んでいった[149]。空のタンクとコファダム(タンク間にある、水や油の混ざりを防止するための空間)は降下につれて内側に破裂し、船に穴があいて船尾楼甲板が裂けた[151]。船尾部分は強い力で海底に衝突し、舵の部分が15メートル (49 ft)ほど埋まった。デッキは互いに重なった状態で潰されて落ち、船殻の外壁は両側に広がった。沈没後も瓦礫が数時間海底に降り続けた[150]。

水中の乗客とクルー (2時20分–4時10分)

2時28分を指して止まっている、所有者不明の懐中時計

沈没の結果として、数百名の乗客とクルーはすぐさま船の瓦礫に囲まれて冷たい海で死を待つだけの状態に置かれた。タイタニックが海底に降下しながら分解したため、木の梁、ドア、家具、パネルや隔壁に使われていたコルクなど瓦礫の塊が浮いて海面に急速に上がってきた。この瓦礫によって泳いでいた人々がケガをしたり、おそらく亡くなったりした。浮いているために瓦礫につかまった者もいた[152]。

海水はマイナス2℃という温度で、命に危険を及ぼす冷たさであった。二等航海士ライトラーは、海に入ると体に「1,000本ものナイフに突き刺されたように感じた」と述べている[151]。循環器官への急激なストレスのため、心臓発作を起こしてほぼすぐに亡くなった人もいたと考えられる[153]。最初はひどい震えがきて、体温が低下するとともに脈拍が遅く弱くなり、意識を失って死亡するという典型的な低体温症が進行していった人もいた[153]。救命ボートに乗っていた人々は、海に落ちた人々の苦しみの声にひどく脅え、大きなショックを受けた[154][155]。

アーチボルド・グレイシーは折りたたみボートBにたどり着いた生存者の1名であった。しかしながらこの災難から回復することはできず、沈没の8か月後に亡くなった。

水中にいた人の中で助かったのはごくわずかであった。そのうち、アーチボルド・グレイシー、ジャック・セイヤー、チャールズ・ライトラーの3名は、ひっくり返った折りたたみボートBにたどり着いた。折りたたみボートBには12人ほどのクルーが上り、出来る限り救出を行ったが35人の男性がひっくり返った船殻に不安定にしがみついた。周りで多数の人が泳いでいたためにボートが浸水する危険があることに気付き、ボート上の人々は、乗せてくれと言いながら泳ぐ何十人もの人々の願いを無視してゆっくり漕いでその場を離れた[156]。おそらく20人以上の人々が泳いで折りたたみボートAにたどり着いたが、側面がきちんと立てられていなかったため部分的に浸水していた。このボートに乗った人々は浸水した極めて冷たい水の中に足を突っ込んだまま何時間も座って待たねばならず、その夜のうちに多くの人が低体温症で死亡した[122]。 さらに遠いところでは、他の18艘の救命ボートがいた(そのほとんどには空席があった)が、泳いでいる人々を救助するために何をすべきか乗船者同士で議論しながら漂い続けていた。4番ボートは沈没現場から50メートルほど離れた場所に留まっており、沈没箇所の最もそばにいた。このため、船が沈む前に2人がボートに飛び降り、さらにもう1人を海から拾うことができた[157]。沈没後に7人を海から引き上げたが、2人は後に死んでしまった。折りたたみボートDは降ろされた直後、海に飛び込んでボートまで泳いだ男性乗客を救助した。残りのボートは転覆を恐れ、戻らないことに決めた。もっとぶっきらぼうに反対した者もいた。6番ボートを指揮していた操舵員ヒッチェンスは自分のボートに乗っている女性たちに、「あそこにはたくさんの死体があるだけ」だから戻っても無駄だと言った[158]。

20分ほどたって、泳いでいる者たちは意識を失っていったため、叫びは消え始めた[159]。14番ボートに乗っていた五等航海士ロウは叫びが収まってから水中の人々の救出に向かった[160]。5艘の救命ボートを集め、乗船者を移して14番に空きを作った。ロウは7人のクルーとボランティアの男性客1人を集めて沈没した場所に漕ぎ戻った。これには45分ほどかかった。14番ボートが沈没箇所に戻った頃には、水中の者はほぼ皆亡くなり、声はわずかしか聞こえなかった[161]。ロウのクルーは4人の男性がまだ生きているのを見つけたが、そのうちの1人は直後に亡くなった。

他のボートでは、救助船が来るのを待つ以外、生存者は何もできなかった。刺すような寒さで、浸水したボートもあった。生存者はボートにまったく食べものや飲み水がないと知り、また灯りもほとんどなかった[162]。折りたたみボートBは状況が特に悪く、ひっくり返った船体の裏で少しずつ小さくなっていくエアポケットのおかげで浮いているというような有様であった。夜明けが近づくと風が起こり、海がどんどん荒れるようになったため、折りたたみボートの人々はバランスを保つために立たねばならなくなった。苦難に疲れ果て、海に落ちて溺れた者もいた[163]。残った者たちにとっても、波をかぶりながら船殻でバランスを取ることが困難になっていった[164][165]。泳いで折りたたみボートAにたどり着いた者の中には、ボートの上に登るだけの体力が残っていなかった者もおり、ボートの脇につかまるしかなかった。夜の間に亡くなった人々の遺体の多くは、生存者の場所を空けるため海に落とされた。

救助と出発 (4時10分–9時15分)

1912年4月15日の朝にカルパチアから撮影された折りたたみボートD。

タイタニックの生存者は、4月15日の4時00分頃にカルパチアによって救助された。カルパチアは多数の氷山を避けつつ、最高速でかなりの危険を冒してやってきた[164]。3時30分頃、カルパチアの船灯がはじめて目撃されてからは生存者の士気が非常に上がったが、全員がカルパチアに乗り込むまでにはさらに何時間もかかった[164]。折りたたみボートBに乗っていた30人以上の人々は結局他の2つの救命ボートに乗り込むことができたが、移乗が済む直前に1人が亡くなった[166]。折りたたみボートAでも問題が起こっていた。ほとんど波に洗われたも同然の状態であったため、かなり多く、おそらくは半分以上の乗船者がその夜のうちに亡くなった[151]。残った生存者の数は不明で、10~11人から20人以上の間くらいの数の男性と、1人の女性と考えられているが、折りたたみボートAから他の救命ボートに移動した。折りたたみボートAには3人の遺体が残り、海に浮かんで漂うままに残された。1か月後、遺体がまだ乗っている状態でホワイト・スター・ラインの船「オーシャニック」に発見された[166]。

カルパチアに乗っていた人々は、日の出とともに目撃した氷だらけの海の光景に大変驚いた[167]。カルパチアのアーサー・ロストロン船長は、200フィート (61 m)以上ある20もの大きな氷山と多数の小さな氷山、浮氷、タイタニックの瓦礫からなる氷だらけの海を目撃した[167]。カルパチアの乗客には、自分たちの船は大きな白い氷原のど真ん中にいて、遠くには丘のような氷山が点在しているように見えたという[168]。

救命ボートがカルパチアのそばに寄り、生存者はさまざまな方法でカルパチアに乗った。ロープばしごを登る体力がある者もいたが、そうでない者は吊り索で、子供は郵便袋で引き上げられた[169]。最後に船にたどり着いたのはライトラーの12番ボートで、定員65人に対し74人も乗っていた。この最後の生存者たちも9時00分までには全員カルパチアに移った[170]。助かった者たちには、家族や友人と再会を果たす場面もあったが、ほとんどの場合は親しい者を見つけられずに希望が潰えることとなった[171]。

9時15分にもう2隻、マウント・テンプルとカリフォルニアンが到着した。カリフォルニアンは無線オペレーターが仕事に戻った時にやっと事故を知った。しかしながらこの頃までには既に救助が必要な生存者はいなくなっていた。カルパチアはオーストリア=ハンガリー帝国のフィウメ(現在のクロアチアのリエカ)に行く予定であったが、生存者に提供する備蓄も医療設備もなかったため、ロストロン船長は生存者が適切な保護を受けられそうな場所であるニューヨークへ戻る航路を検討するよう命じた[170]。カルパチア号は現場を出て、他の船は最後に2時間捜索を行ったが成果はなかった[172][173]。

その後

嘆きと怒り

目撃者の報告によると、タイタニックの生存者がニューヨークで下船した際に「多くの悲しい場面」が見受けられた。

沈没事故から3日後、4月18日の夕方にタイタニックの乗客乗員を収容したカルパチア号は叢氷、霧、雷雨、時化などの多難な航海を経て、ニューヨークの54番埠頭に到着した[174][175]。波止場には各船舶からの無線報告で沈没事故を知らされていた40,000人もの群衆が集まっていた。事故の全貌が一般にも知られるようになったのはこの後であった[175]。

カルパチアがニューヨークに着く前から、遺体を回収するための努力が続けられていた。ホワイト・スター・ラインにチャーターされた4隻の船が328体の遺体を発見し、119体は水葬され、残る209体はカナダ、ノヴァスコシア州ハリファックスの港に持ち帰られた[174]。150体はここに埋葬された[176]。ニューヨーク、ワシントン、サウサンプトン、リヴァプール、ベルファスト、リッチフィールドなど、いろいろな場所に記念碑が建てられた[177]。大西洋の両岸で死者を追悼し、生存者を支援するための資金を募るセレモニーが行われた[178]。タイタニックの犠牲者の遺体のほとんどは発見できず、73年後に海底の瓦礫の中から死の証拠とされるものが見つかっただけであった。靴が1足揃えて置いてあるのが海底で見つかり、遺体が分解されるまでそこにあったことが推測される[23]。

世間の事故への反応はショックと憤りであり、それらは多くの事柄や人物に向けられた。なぜこんなに少ない救命ボートしか載せていなかったのか、なぜ他の人々が多数亡くなったのにイズメイは自分の命を救ったのか、なぜタイタニックは氷原を最高速度で進んでいたのか、といったものである[179]。生還者も少なからず義憤を感じていた。カルパチアでニューヨークに向かう途中ですら、ローレンス・ビーズリーその他の者たちは海の保安のための啓発活動をすると決めており、「タイムズ」宛てに海事安全法規の改正を訴える公開書簡を書いた[180]。

タイタニックに縁のあった場所でも大変嘆きが深かった。サウサンプトンは699名のクルーの母港であり、多数の乗客の故郷でもあった[181]。愛する人々の死の知らせを聞いたクルーの親族などからなる女性たちは、泣いてサウサンプトンのホワイト・スター・ライン事業所の外に押しかけた[182][183]。ベルファストの教会は人で溢れ、造船所の職員たちが通りに出て泣いていたという。タイタニックはベルファストの工業発展の象徴であり、造船に携わった人たちは自分たちにも事故について何がしかの責任があるのではないかと感じていたため、嘆きだけではなく罪の意識もあった[184]。

調査と法的措置

"Fisher"による"Time to get busy" 、1912年。事故に対する一般の人々の怒りを受け、政治家たちは船舶業界に新しい法規制を敷くことにした。

沈没の後、イギリスとアメリカ合衆国で公的調査が行われた。アメリカの調査は、ウィリアム・オールデン・スミス上院議員を議長として4月19日に始まった[185]。イギリスのロンドンでも1912年5月2日に初代マージー子爵ジョン・ビンガムのもとで調査が始まった[186]。どちらの調査も大方同じような結論に至ったが、それは以下のようなものであった

- 船が積まねばならない救命ボートの数についての規制は時代遅れで不適切だと見なされた[187]。

- スミス船長は氷山の警告に適切な注意を払っていなかったと考えられる[188]。

- 救命ボートへの適切な乗船と人員配置が行われていなかった。

- 衝突は蒸気船が危険区域をあまりにも高速で航行したことが直接の原因であった[187]。

- カリフォルニアンのロード船長は、タイタニックを支援しなかったことで、調査において強く批判された[189]。

英米どちらの調査においても、国際海運商事(親会社)やホワイト・スター・ライン(タイタニックの所有者)による過失は原因と認められなかった。アメリカの調査では、関係者は通常の慣行に従っており、事故は「不可抗力」としか言えないものであろうと述べた[190] 。イギリスの調査では、スミスは今までは危険と見なされていなかった長きにわたる慣行に従い、他の人々でも行うようなことをしていただけだと述べた[191]。この調査では、イギリスの船舶は過去10年で73人の命しか失わずに350万人もの乗客を輸送してきたことについて着目していた[192]。イギリスの調査では、タイタニック号で起こった「誤り」が将来も繰り返されたなら、「過失」として扱われることになるであろうという警告も行った[191]。

この大事故により、海事法規について新しい安全対策を施行するよう大きな改正が行われた。もっと多くの救命ボートを確実に搭載すること、救命ボート訓練が適切に行われること、乗客のいる船の無線機には24時間スタッフをつけることなどである[193]。国際海氷パトロールが北大西洋の氷山の有無をモニターするために組織され、海事安全規則は海上における人命の安全のための国際条約によって国際的に統一された。双方ともに今日でも実施されている方策である[194]。

文化的影響と沈没船の残骸

2004年6月に撮影された海底に沈んでいるタイタニック号の船首部分。腐食しているのが見て取れる。

タイタニックの沈没は文化現象となり、沈没直後から現在まで、芸術家、映画作家、作家、作曲家、音楽家、ダンサーによりこれを記念する作品が作られてきた[195]。1985年9月1日には、ロバート・バラード率いるアメリカとフランスの合同遠征隊が、海底でタイタニックの残骸を発見した[196]。

船の再発見により、タイタニックの物語に対する関心が爆発した[197]。残骸の撮影や遺物のサルベージなども論議を生んだ[194]。再発見された遺物の最初の大きな展示会は、ロンドンの国立海事博物館で、1994年から1995年にかけて行われた[198]。

1997年にジェームズ・キャメロン監督のアメリカ映画『タイタニック』が、史上初めて興行収入10億米ドルを超えた映画となり、映画のサウンドトラックも、史上最も売れたサウンドトラックとなった[199]。

残骸は、現在も腐食を続けている[200]。最終的にはタイタニック号の船体は崩れて、海底にサビの断片が散らばるだけになり、残った船殻のスクラップは、もっと長持ちするプロペラスクリュー、ブロンズの車地、コンパス、テレモーターなどのような備品類と混ざってしまうと考えられる[201]。

犠牲者と生存者

内訳

出航直前の乗船キャンセルによって乗客リストが混乱していることや、様々な理由により偽名を使って乗船した人が犠牲者リストに重複して数えられていることなど、いくつかの要因のため沈没による被害者数は正確にはわかっていない。死者数は1,490人から1,635人と見積もられている。下表の数字は、この災害についてイギリス商務省が報告したものである。

| 分類 |

搭乗者種別 |

搭乗者数 |

搭乗者比率 |

生存者数 |

犠牲者数 |

生存割合(分類別) |

死亡割合(分類別) |

生存割合(全搭乗者) |

死亡割合(全搭乗者) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 子供 |

一等船客 |

6 |

0.3% |

5 |

1 |

83% |

17% |

0.2% |

0.04% |

| 二等船客 |

24 |

1.1% |

24 |

0 |

100% |

0% |

1.1% |

0% |

|

| 三等船客 |

79 |

3.6% |

27 |

52 |

34% |

66% |

1.2% |

2.4% |

|

| 計 |

109 |

4.9% |

56 |

53 |

51% |

49% |

2.5% |

2.4% |

|

| 女性 |

一等船客 |

144 |

6.5% |

140 |

4 |

97% |

3% |

6.3% |

0.2% |

| 二等船客 |

93 |

4.2% |

80 |

13 |

86% |

14% |

3.6% |

0.6% |

|

| 三等船客 |

165 |

7.4% |

76 |

89 |

46% |

54% |

3.4% |

4.0% |

|

| クルー |

23 |

1.0% |

20 |

3 |

87% |

13% |

0.9% |

0.1% |

|

| 計 |

425 |

19.1% |

316 |

109 |

74% |

26% |

14.2% |

4.9% |

|

| 男性 |

一等船客 |

175 |

7.9% |

57 |

118 |

33% |

67% |

2.6% |

5.3% |

| 二等船客 |

168 |

7.6% |

14 |

154 |

8% |

92% |

0.6% |

6.9% |

|

| 三等船客 |

462 |

20.8% |

75 |

387 |

16% |

84% |

3.3% |

17.4% |

|

| クルー |

885 |

39.8% |

192 |

693 |

22% |

78% |

8.6% |

31.2% |

|

| 計 |

1,690 |

75.9% |

338 |

1,352 |

20% |

80% |

15.2% |

60.8% |

|

| 合計 |

2,224 |

100% |

710 |

1,514 |

31.9% |

68.1% |

|||

三等船客で生き残った人は半数以下だった。沈没から生き延びた人の中にも、事故後すぐに亡くなった人もいる。怪我や寒さなどに晒されたことで、カルパチア号に乗った後に亡くなった人々もいた[202] 。表に示されたグループのうち、49%の子供と26%の女性乗客、82%の男性乗客、78%のクルーが亡くなった。統計では、タイタニック号の乗客の生存率には船客等級によってはっきりとした差があり、特に女性と子供の乗客では顕著であった。一等船客と二等船客の女性の行方不明者は10%以下であったが、三等船客で亡くなった人は54%である。

同様に、一等船客の子供6人のうちの5人と、二等船客の子供全員は生き残った。だが、三等船客の子供は79人中52人が亡くなった[203]。唯一亡くなった一等船室の子供は、2歳のローレン・アリソンである[204]。

最も死亡率が高かったのは二等船客の男性で、92%の人が亡くなった。また、乗せられたペットのうち3匹だけが沈没から生き残った。

生存者の特定

保護者のいない状態で救助されたミシェル・ナヴラティルと弟エドモンの兄弟は幼く、また英語を話せなかったため「タイタニックの孤児」(Titanic Orphans)と大きく報じられた。その後、報道を見た母親と再会を果たし、身元が特定された。

犠牲者の特定

事故後、マッケイ=ベネット号(en:CS Mackay-Bennett)による遺体収容が行われ、カナダのハリファックスに多数の身元不明の遺体が回収、埋葬されている。身元の特定は21世紀を迎えて以降も継続されている。

近年では身元不明の遺体の「NO.4」がエイノ・パヌラと特定されたものの、後の再鑑定でシドニー・レスリー・グッドウィンと訂正された。

最後の生存者たち

2009年5月31日、ミルヴィナ・ディーン(事故当時:生後9週間)が97歳で逝去したため、事故の生存者全員が故人となった。事故の記憶のある最後の生存者はリリアン・アスプランド(事故当時:5歳)で、2006年に逝去している。

脚注

^ 2017年時点ではドニャ・パス号(異説あり)、ジョラ号(戦没艦を含めるとゴヤ (貨物船))などの犠牲者数が上回っている。

- ^ abBallard 1987, p. 199.

- ^ abcRyan 1985, p. 9.

- ^ abcBarczewski 2006, p. 191.

- ^ abcdRyan 1985, p. 10.

- ^ abRyan 1985, p. 11.

^ Mowbray 1912, p. 278.

^ Barczewski 2006, p. 13.

^ Gracie 1913, p. 247.

^ Halpern 2011, p. 85.

^ Eaton & Haas 1987, p. 19.

- ^ abBrown 2000, p. 47.

^ Barratt 2010, p. 122.

^ Lord 2005, p. 2.

^ Eaton & Haas 1994, p. 137.

^ Brown 2000, p. 67.

^ Barczewski 2006, p. 194.

^ Halpern & Weeks 2011, p. 100.

^ Halpern 2011, p. 94.

^ Hoffman & Grimm 1982, p. 20.

^ “Testimony of Edward Wilding”. 2014年10月6日閲覧。

- ^ abBroad 1997.

- ^ abcdBallard 1987, p. 25.

^ Zumdahl & Zumdahl 2008, p. 457.

^ Materials Today, 2008.

^ McCarty & Foecke 2012, p. 83.

^ Broad 2008.

^ Verhoeven 2007, p. 49.

- ^ abEwers 2008.

^ Mills 1993, p. 46.

^ Butler 1998, pp. 67–9.

^ Barratt 2010, p. 151.

^ Barratt 2010, p. 156.

^ Aldridge 2008, p. 86.

^ Ballard 1987, p. 71.

^ Barczewski 2006, p. 18.

- ^ abcMersey 1912.

- ^ abcBallard 1987, p. 22.

^ Barczewski 2006, p. 147.

- ^ abButler 1998, p. 71.

^ Butler 1998, p. 72.

^ Halpern & Weeks 2011, p. 112.

^ Barczewski 2006, p. 148.

^ Halpern & Weeks 2011, p. 106.

^ Halpern & Weeks 2011, p. 116.

- ^ abHalpern & Weeks 2011, p. 118.

^ Halpern & Weeks 2011, p. 109.

^ Bartlett 2011, p. 120.

^ Bartlett 2011, pp. 118–9.

- ^ abcdBarczewski 2006, p. 20.

^ Bartlett 2011, p. 121.

^ Bartlett 2011, p. 126.

^ Bartlett 2011, p. 116.

^ Beesley 1960, pp. 32–3.

- ^ abBartlett 2011, p. 124.

^ Lord 1987, p. 90.

- ^ abcBarczewski 2006, p. 21.

- ^ abBartlett 2011, p. 123.

^ Hutchings & de Kerbrech 2011, p. 112.

^ Hutchings & de Kerbrech 2011, p. 116.

^ Bartlett 2011, p. 30.

^ Marshall 1912, p. 141.

- ^ abButler 1998, pp. 250–2.

^ Bartlett 2011, p. 106.

^ Cox 1999, pp. 50–2.

- ^ abMowbray 1912, p. 279.

^ Aldridge 2008, p. 47.

- ^ abCox 1999, p. 52.

^ Lord 2005, p. 37.

- ^ abLord 1976, pp. 73–4.

^ Lord 1976, p. 87.

^ Bartlett 2011, p. 150.

^ Lord 1976, p. 78.

^ Halpern & Weeks 2011, p. 126.

^ Lord 1976, p. 76.

^ Butler 1998, p. 226.

- ^ abButler 1998, p. 225.

- ^ abGleicher 2006, p. 40.

- ^ abcBallard 1987, p. 24.

^ Lord 1976, p. 90.

^ Bartlett 2011, p. 147.

^ Eaton & Haas 1994, p. 150.

^ Bartlett 2011, p. 145.

^ Bartlett 2011, p. 152.

^ Butler 1998, p. 98.

^ Butler 1998, p. 113.

^ http://www.titanicinquiry.org/USInq/AmInq09Moore01.php

^ Butler 1998, p. 159.

^ Butler 1998, p. 161.

^ Butler 1998, p. 160.

^ Butler 1998, p. 162.

^ Butler 1998, p. 163.

- ^ abcLord 1976, p. 84.

^ Lord 1976, p. 85.

- ^ abBarczewski 2006, p. 284.

^ Howells 1999, p. 96.

^ Howells 1999, p. 95.

^ Lord 1976, pp. 91–5.

^ Lord 1976, p. 97.

^ Bartlett 2011, p. 131.

- ^ abBallard 1987, p. 26.

^ Regal 2005, p. 34.

^ Eaton & Haas 1994, p. 153.

^ Eaton & Haas 1994, p. 154.

- ^ abEaton & Haas 1994, p. 155.

- ^ abcBallard 1987, p. 222.

- ^ abWinocour 1960, p. 296.

^ “Testimony of Arthur Bright”. 2014年10月6日閲覧。

^ “Testimony of Hugh Woolner”. 2014年10月6日閲覧。

^ Butler 1998, p. 130.

^ Butler 1998, p. 135.

- ^ abBarczewski, Stephanie (2006). Titanic: A Night Remembered. A&C Black. pp. 132–133. ISBN 9781852855000.

- ^ abHowells 1999, p. 128.

^ Howells 1999, p. 129.

^ Richards 2001, p. 395.

^ Richards 2001, p. 396.

^ Turner 2011, p. 194.

^ Gracie 1913, p. 20.

- ^ abWinocour 1960, p. 317.

- ^ abWinocour 1960, pp. 138–9.

^ Chirnside 2004, p. 177.

- ^ abBartlett 2011, p. 224.

^ Ballard 1987, pp. 40–41.

^ “Testimony of Harold Bride at the US Inquiry”. 2014年10月6日閲覧。

^ “Mrs. Eleanor Widener, first class passenger”. 2014年10月6日閲覧。

^ “Shots in the dark”. 2014年10月6日閲覧。

^ “Cries in the Night”. 2014年10月6日閲覧。

^ “Captain Edward John Smith”. 2014年10月6日閲覧。

^ A Night to Remember. http://books.google.it/books?id=67R5gy-fZhEC&pg=PT87&lpg=PT87&dq=All+right+boys.+Good+luck+and+God+bless+you.+smith+collapsible+b&source=bl&ots=75VhmKWjyv&sig=_qgi4IC9UL-BKepA-lyaUdXsyf8&hl=it&sa=X&ei=quixUObGKo3V4QTl8IHwCA&ved=0CGoQ6AEwCA 2014年10月6日閲覧。.

^ Barratt 2010, p. 131.

^ Lynch 1998, p. 117.

^ Gracie 1913, p. 61.

^ Winocour 1960, p. 316.

- ^ abWinocour 1960, p. 299.

^ Barczewski 2006, p. 28.

^ Lord 2005, p. 166.

^ Gleicher 2006, p. 229.

^ Ballard 1987, p. 202.

- ^ abBeesley 1960, p. 47.

^ Mowbray 1912, p. 70.

^ Halpern & Weeks 2011, p. 119.

^ Barczewski 2006, p. 29.

^ “Titanic Sinking CGI”. National Geographic Channel. 2016年2月17日閲覧。

^ Ballard 1987, p. 29.

^ Gracie 1913, p. 58.

^ Ballard 1987, p. 201.

^ Kuntz 1998, p. xiii.

^ Uchupi, Ballard & Lange 1986.

- ^ abBallard 1987, p. 206.

- ^ abBallard 1987, p. 205.

- ^ abcButler 1998, p. 140.

^ Butler 1998, p. 139.

- ^ abAldridge 2008, p. 56.

^ Barratt 2010, pp. 199–200.

^ Barratt 2010, p. 177.

^ Gracie 1913, p. 89.

^ “Testimony of Thomas Ranger”. 2014年10月6日閲覧。

^ Bartlett 2011, pp. 226–7.

^ Bartlett 2011, p. 228.

^ Bartlett 2011, p. 230.

^ Butler 1998, pp. 144–5.

^ Bartlett 2011, p. 232.

^ Bartlett 2011, p. 231.

- ^ abcBartlett 2011, p. 238.

^ Gracie 1913, p. 161.

- ^ abBartlett 2011, pp. 240–1.

- ^ abBartlett 2011, p. 242.

^ Bartlett 2011, p. 245.

^ Butler 1998, p. 154.

- ^ abButler 1998, p. 156.

^ Butler 1998, p. 155.

^ Butler 1998, p. 157.

^ Bartlett 2011, p. 255.

- ^ abBartlett 2011, p. 266.

- ^ abLord 1976, pp. 196–7.

^ Eaton & Haas 1994, p. 235.

^ Eaton & Haas 1994, pp. 296–300.

^ Eaton & Haas 1994, pp. 293–5.

^ Björkfors 2004, p. 59.

^ Beesley 1960, p. 81.

^ Barczewski 2006, p. 266.

^ Butler 1998, p. 173.

^ Bartlett 2011, p. 264.

^ Barczewski 2006, pp. 221–2.

^ Butler 1998, p. 181.

^ Butler 1998, p. 192.

- ^ abButler 1998, p. 195.

^ Butler 1998, p. 189.

^ Butler 1998, pp. 191, 196.

^ Barczewski 2006, p. 67.

- ^ abLynch 1998, p. 189.

^ Eaton & Haas 1994, p. 265.

^ Eaton & Haas 1987, p. 109.

- ^ abEaton & Haas 1994, p. 310.

^ Foster 1997, p. 14.

^ Ballard 1987, p. 82.

^ Bartlett 2011, p. 332.

^ Portman 12 November 1994.

^ Parisi 1998, p. 223.

^ McCarty & Foecke 2012, pp. 196–199.

^ Butler 1998, p. 235.

^ Eaton & Haas 1994, p. 179.

^ Howells 1999, p. 94.

^ Copping, Jasper (2014年1月19日). “Lost child of the Titanic and the fraud that haunted her family”. The Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/history/10581757/Lost-child-of-the-Titanic-and-the-fraud-that-haunted-her-family.html 2014年1月20日閲覧。

参考文献

Books

Aldridge, Rebecca (2008). The Sinking of the Titanic. New York: Infobase Publishing. ISBN 978-0-7910-9643-7.

Ballard, Robert D. (1987). The Discovery of the Titanic. New York: Warner Books. ISBN 978-0-446-51385-2.

Barczewski, Stephanie (2006). Titanic: A Night Remembered. London: Continuum International Publishing Group. ISBN 978-1-85285-500-0.

Barratt, Nick (2010). Lost Voices From the Titanic: The Definitive Oral History. London: Random House. ISBN 978-1-84809-151-1.

Bartlett, W.B. (2011). Titanic: 9 Hours to Hell, the Survivors' Story. Stroud, Gloucestershire: Amberley Publishing. ISBN 978-1-4456-0482-4.

Beesley, Lawrence (1960) [1912]. “The Loss of the SS. Titanic; its Story and its Lessons”. The Story of the Titanic as told by its Survivors. London: Dover Publications. ISBN 978-0-486-20610-3.

Björkfors, Peter (2004). “The Titanic Disaster and Images of National Identity in Scandinavian Literature”. In Bergfelder, Tim; Street, Sarah. The Titanic in myth and memory: representations in visual and literary culture. London: I.B. Tauris. ISBN 978-1-85043-431-3.

Brown, David G. (2000). The Last Log of the Titanic. New York: McGraw-Hill Professional. ISBN 978-0-07-136447-8.

Butler, Daniel Allen (1998). Unsinkable: The Full Story of RMS Titanic. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books. ISBN 978-0-8117-1814-1.

Chirnside, Mark (2004). The Olympic-class ships : Olympic, Titanic, Britannic. Stroud, UK: Tempus. ISBN 978-0-7524-2868-0.

Cox, Stephen (1999). The Titanic Story: Hard Choices, Dangerous Decisions. Chicago: Open Court Publishing. ISBN 978-0-8126-9396-6.

Eaton, John P.; Haas, Charles A. (1987). Titanic: Destination Disaster: The Legends and the Reality. Wellingborough, UK: Patrick Stephens. ISBN 978-0-85059-868-1.

Eaton, John P.; Haas, Charles A. (1994). Titanic: Triumph and Tragedy. Wellingborough, UK: Patrick Stephens. ISBN 978-1-85260-493-6.

Everett, Marshall (1912). Wreck and Sinking of the Titanic. Chicago: Homewood Press. OCLC 558974511.

Foster, John Wilson (1997). The Titanic Complex. Vancouver: Belcouver Press. ISBN 978-0-9699464-1-0.

Georgiou, Ioannis (2000). “The Animals on board the Titanic”. Atlantic Daily Bulletin (Southampton: British Titanic Society). ISSN 0965-6391.

Gittins, Dave; Akers-Jordan, Cathy; Behe, George (2011). “Too Few Boats, Too Many Hindrances”. In Halpern, Samuel. Report into the Loss of the SS Titanic: A Centennial Reappraisal. Stroud, UK: The History Press. ISBN 978-0-7524-6210-3.

Gleicher, David (2006). The Rescue of the Third Class on the Titanic: A Revisionist History. Research in Maritime History, No. 31. St. John's, NL: International Maritime Economic History Association. ISBN 978-0-9738934-1-0.

Gracie, Archibald (1913). The Truth about the Titanic. New York: M. Kennerley. https://archive.org/details/truthabouttitani00grac.

- Also published as: Gracie, Archibald (2009). Titanic: A Survivor's Story. The History Press. ISBN 978-0-7509-4702-2.

- Also published as: Gracie, Archibald (2009). Titanic: A Survivor's Story. The History Press. ISBN 978-0-7509-4702-2.

Halpern, Samuel (2011). “Account of the Ship's Journey Across the Atlantic”. In Halpern, Samuel. Report into the Loss of the SS Titanic: A Centennial Reappraisal. Stroud, UK: The History Press. ISBN 978-0-7524-6210-3.

Halpern, Samuel; Weeks, Charles (2011). “Description of the Damage to the Ship”. In Halpern, Samuel. Report into the Loss of the SS Titanic: A Centennial Reappraisal. Stroud, UK: The History Press. ISBN 978-0-7524-6210-3.

Hoffman, William; Grimm, Jack (1982). Beyond Reach: The Search For The Titanic. New York: Beaufort Books. ISBN 978-0-8253-0105-6.

Howells, Richard Parton (1999). The Myth of the Titanic. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-312-22148-5.

Hutchings, David F.; de Kerbrech, Richard P. (2011). RMS Titanic 1909–12 (Olympic Class): Owners' Workshop Manual. Sparkford, Yeovil: Haynes. ISBN 978-1-84425-662-4.

Kuntz, Tom (1998). The Titanic Disaster Hearings. New York: Pocket Book. ISBN 978-1-56865-748-6.

Lord, Walter (1976). A Night to Remember. London: Penguin Books. ISBN 978-0-14-004757-8.

Lord, Walter (2005) [1955]. A Night to Remember. New York: St. Martin's Griffin. ISBN 978-0-8050-7764-3.

Lord, Walter (1987). The Night Lives On. London: Penguin Books. ISBN 978-0-670-81452-7.

Lynch, Donald (1998). Titanic: An Illustrated History. New York: Hyperion. ISBN 978-0-7868-6401-0.

Marshall, Logan (1912). Sinking of the Titanic and Great Sea Disasters. Philadelphia: The John C. Winston Co. OCLC 1328882.

McCarty, Jennifer Hooper; Foecke, Tim (2012) [2008]. What Really Sank The Titanic – New Forensic Evidence. New York: Citadel. ISBN 978-0-8065-2895-3.

Mills, Simon (1993). RMS Olympic – The Old Reliable. Dorset: Waterfront Publications. ISBN 0-946184-79-8.

Mowbray, Jay Henry (1912). Sinking of the Titanic. Harrisburg, PA: The Minter Company. OCLC 9176732.

Parisi, Paula (1998). Titanic and the Making of James Cameron. New York: Newmarket Press. ISBN 978-1-55704-364-1.

Regal, Brian (2005). Radio: The Life Story of a Technology. Westport, CT: Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-313-33167-1.

Richards, Jeffrey (2001). Imperialism and Music: Britain, 1876–1953. Manchester, UK: Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-6143-1.

Turner, Steve (2011). The Band that Played On. Nashville, TN: Thomas Nelson. ISBN 978-1-59555-219-8.

Verhoeven, John D. (2007). Steel Metallurgy for the Non-Metallurgist. Materials Park, OH: ASM International. ISBN 978-0-87170-858-8.

Winocour, Jack, ed (1960). The Story of the Titanic as told by its Survivors. London: Dover Publications. ISBN 978-0-486-20610-3.

Zumdahl, Steven S.; Zumdahl, Susan A. (2008). Chemistry. Belmont, CA: Cengage Learning. ISBN 978-0-547-12532-9.

Journal articles

“What really sank the Titanic?”. Materials Today (Elsevier). (26 September 2008). http://www.materialstoday.com/view/1618/what-really-sank-the-titanic/ 2012年3月4日閲覧。.

Maltin, Tim (March 2012). “Did the Titanic Sink Because of an Optical Illusion?”. Smithsonian (Smithsonian Institution). http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Did-the-Titanic-Sink-Because-of-an-Optical-Illusion.html.

Olson, Donald W.; Doescher, Russell L.; Sinnott, Roger W. (April 2012). “Did the Moon Sink the Titanic?”. Sky & Telescope (Cambridge, MA: Sky & Telescope Media LLC) 123 (4): 34–9. http://media.skyandtelescope.com/documents/Titanic+layout.pdf. [リンク切れ]

Ryan, Paul R. (Winter 1985–1986). “The Titanic Tale”. Oceanus (Woods Hole, MA: Woods Hole Oceanographic Institution) 4 (28). http://www.archive.org/stream/oceanusv2804wood#page/n3/mode/2up.

Uchupi, Elazar; Ballard, Robert D.; Lange, William N. (Fall 1986). “Resting in Pieces: New Evidence About Titanic's Final Moments”. Oceanus (Woods Hole, MA: Woods Hole Oceanographic Institution) 29 (3): 53–60.

News reports

Broad, William J. (1997年4月8日). “Toppling Theories, Scientists Find 6 Slits, Not Big Gash, Sank Titanic”. The New York Times. http://www.nytimes.com/1997/04/08/science/toppling-theories-scientists-find-6-slits-not-big-gash-sank-titanic.html?pagewanted=all 2011年11月5日閲覧。

Broad, William J. (2008年4月15日). “In Weak Rivets, a Possible Key to Titanic's Doom”. The New York Times. http://www.nytimes.com/2008/04/15/science/15titanic.html?pagewanted=all 2012年3月13日閲覧。

Broad, William J. (2012年4月9日). “The Iceberg Was Only Part of It”. The New York Times. http://www.nytimes.com/2012/04/10/science/a-new-look-at-natures-role-in-the-titanics-sinking.html?_r=1 2012年4月17日閲覧。

Ewers, Justin (2008年9月25日). “The Secret of How the Titanic Sank”. U.S. News & World Report. http://www.usnews.com/news/national/articles/2008/09/25/the-secret-of-how-the-titanic-sunk? 2012年4月11日閲覧。

Investigations

- “Passenger List and Survivors of Steamship Titanic”. United States Senate Inquiry (1912年7月30日). 2011年6月5日閲覧。

Mersey, Lord (1999) [1912]. The Loss of the Titanic, 1912. The Stationery Office. ISBN 978-0-11-702403-8.

Portman, Jamie (1994年11月12日). “U.K. Titanic exhibit an off-season draw”. The Toronto Star

- “Report on the Loss of the "Titanic." (s.s.)”. British Wreck Commissioner's Inquiry (1912年7月30日). 2014年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月12日閲覧。

- “Report on the Loss of the "Titanic." (s.s.)”. British Wreck Commissioner's Inquiry, Final Report (Watertight Compartments) (1912年7月30日). 2014年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年4月14日閲覧。

- “Report on the Loss of the "Titanic." (s.s.)”. British Wreck Commissioner's Inquiry, Final Report (Description of Damage) (1912年7月30日). 2014年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年4月14日閲覧。

外部リンク

- Encyclopedia Titanica: facts and research about the ship and her sinking

- Sinking of the Titanic

- Flooding by Compartment (Samuel W. Halpern)

TimesMachine browser — The New York Times, Tuesday, April 16, 1912

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||