山西省

| 山西省 | |

|---|---|

略称: 晋 (拼音: ) | |

| |

| 簡体字 | 山西 |

| 繁体字 | 山西 |

| 拼音 | |

| カタカナ転記 | シャンシー |

| 省都 | 太原市 |

| 最大都市 | 太原市 |

| 省委書記 | 駱恵寧(前青海省党委書記、元青海省省長、元青海省党委副書記、元安徽省党委宣伝部長) |

| 省長 | 楼阳生(前山西省党委副書記、元湖北省党委組織部長、元海南省党委組織部長、元浙江省党委統一戦線工作部長) |

| 面積 | 156,800 km² (19位) |

人口 (2004年) - 人口密度 |

33,350,000 人 (19位) 213 人/km² (19位) |

GDP (2008年) - 一人あたり |

6,939 億元 (18位) 20,300 元 (14位) |

HDI (2006年) |

0.782 (中) (13位) |

| 主要民族 | 漢民族 - 99.7% 回族 - 0.2% |

| 地級行政区 | 11 個 |

| 県級行政区 | 119 個 |

| 郷級行政区 | 1388 個 |

| ISO 3166-2 | CN-14 |

公式サイト http://www.shanxigov.cn/ | |

山西省(さんせいしょう、中国語:山西省、拼音:Shānxī Shěng、英語:Shanxi)は、中華人民共和国の行政区分の一つ。省都は太原市。略称は晋。

目次

1 地理

2 民族

3 歴史

4 行政区画

5 経済

5.1 山西商人

6 教育機関

7 文化

8 観光

9 外部リンク

地理

北は万里の長城を挟んで内モンゴル自治区と、東は太行山脈を挟んで河北省と、南は黄河を挟んで河南省と、西は北上した黄河を挟んで陝西省とそれぞれ接している。山西高原は黄土高原の東部に当たり、北部では海河水系の滹沱河や桑乾河が東へ流れ、中部から南部は黄河水系の汾河が貫いている。主要都市は太原以外には大同がある。

民族

構成民族は漢族、回族、モンゴル族、満州族など。

中国語のうち晋語(晋方言)が話される。

歴史

春秋時代には晋の領域であり、晋分裂後は大部分が趙、一部が韓及び魏に属した。

秦代以降太原郡、河東郡等の管轄とされた。西晋の時代になると并州、司州、幽州が設置され、五胡十六国時代の前趙・後趙・北魏がいずれも大同を国都と定めた。南北朝時代になると北魏により并州・汾州・恒州・肆州・建州・晋州・泰州・東雍州の8州が、隋代には太原、上党などの13郡が設置された。

隋末になると李淵が山西省で起兵し唐朝を建て、山西地区は河東道と称された。宋代には河東路とされたが、大同周辺は燕雲十六州の一部として遼朝の支配地域となった。

元代になると山西地区は中書省直轄とされ山西道宣慰司が設置され、これ以降明代では1369年(洪武2年)に山西行中書省(1348年に山西布政使司と改称)、清代では山西省と「山西」の名称が使用される。

中華民国成立後も山西省が設置された。1949年に省北部は察哈爾省に編入され、1952年まで山西省とは別の行政区画とされていた。

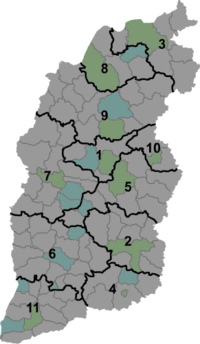

行政区画

11地級市(地区クラスの市)を設置し、下級行政単位である23市轄区、11県級市(県クラスの市)、84県を管轄する。

山西省の行政区画 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||

| № |

名称 |

中国語表記 |

拼音 |

面積 (K㎡) |

人口 (2010年) |

政府所在地 |

||||

— 地級市 — | ||||||||||

| 1 | 太原市 |

太原市 | Tàiyuán Shì | 6909.96 | 4,201,591 | 杏花嶺区 |

||||

| 2 | 長治市 |

长治市 | Chángzhì Shì | 13957.84 | 3,334,564 | 潞州区 |

||||

| 3 | 大同市 |

大同市 | Dàtóng Shì | 14102.01 | 3,318,057 | 平城区 |

||||

| 4 | 晋城市 |

晋城市 | Jìnchéng Shì | 9420.43 | 2,279,151 | 城区 |

||||

| 5 | 晋中市 |

晋中市 | Jìnzhōng Shì | 16386.34 | 3,249,425 | 楡次区 |

||||

| 6 | 臨汾市 |

临汾市 | Línfén Shì | 20589.11 | 4,316,612 | 堯都区 |

||||

| 7 | 呂梁市 |

吕梁市 | Lǚlíang Shì | 21143.71 | 3,727,057 | 離石区 |

||||

| 8 | 朔州市 |

朔州市 | Shuòzhōu Shì | 10624.35 | 1,714,857 | 朔城区 |

||||

| 9 | 忻州市 |

忻州市 | Xīnzhōu Shì | 25150.69 | 3,067,501 | 忻府区 |

||||

| 10 | 陽泉市 |

阳泉市 | Yángquán Shì | 4569.91 | 1,368,502 | 城区 |

||||

| 11 | 運城市 |

运城市 | Yùnchéng Shì | 14106.66 | 5,134,794 | 塩湖区 |

||||

経済

沿海部に比べると、かなり貧しい地域だが、大同や太原には大型の炭鉱がある。中国経済史上、山西商人(晋商)は全国に勢力を延ばし、中国の金融を支配した。近年では経済発達に伴い、山西資本が沿岸大都市部の不動産投資を積極的に行っているといわれる。

- 自然資源:石炭、鉄 ー 大同、太原には炭坑がある

工業:鉄鋼、重機、自動車、化学工業

農業:麦、トウモロコシ、高粱(モロコシ)、柿、葡萄など

観光:世界遺産 ー 雲崗石窟(大同)、平遥古城など

山西商人

中国の山西省出身の商人・金融業者の総称。山西は古くから鉄の産地として知られ、五代以降商人の勢力が形成されはじめたが、最も活躍したのは明清時代である。明代には北辺防衛の糧餉を確保するため開中法を施行したが、地の利を得ていた山西商人は米穀商と塩商をかねて巨利を得た。さらにその資金をもとに金融業にも進出し、活動範囲を全国に拡げ、新安商人とともに経済界を支配した。明代には塩商を典型とする政商として利益を得ていたが、清代には票号(為替)・銭舗(両替)・炉房(貨幣銭造)・当舖(質屋)の経営など金融業を主とし、その富で官界に影響力をもち、土地に対しても積極的に投資した。山西商人は徒弟制度を通じて同郷性を固守し、組合組織を固め祭祀や取引を共同にして、各地に山西会館を建てて活動の根拠地とした。19世紀後半には全国の為替業務をほとんど独占するほどであったが、新式銀行の発達や国際経済の中国浸透とともに衰退した。

三国志に出てくる同郷の関羽を信仰し始めたのはこの山西商人であり、現在では中国全土はおろか、華僑のいる世界各地に、関帝廟が祭られるようになっている。

中国地名の変遷 | |

建置 |

古代 |

使用状況 |

山西省 |

| 春秋 | 晋 |

|---|---|

| 戦国 | 趙・韓・魏 |

| 秦 | 太原郡・河東郡・上党郡・雁門郡・代郡 |

| 前漢 | 太原郡・河東郡・上党郡・雁門郡・代郡 |

| 後漢 | 太原郡・河東郡・上党郡・雁門郡・代郡・定襄郡 |

| 西晋 | 并州・司州・幽州 |

東晋十六国 |

并州・司州・幽州 |

| 南北朝 | 并州・汾州・恒州・肆州・建州・晋州・泰州・東雍州(北魏) |

| 隋 | 太原郡・上党郡・長平郡・河東郡・絳郡・臨汾郡・竜泉郡 西河郡・離石郡・雁門郡・馬邑郡・定襄郡・楼煩郡 |

| 唐 | 河東道 |

北宋/遼 |

河東路 |

| 元 | 河東山西道宣慰司 |

| 明 | 山西行中書省 山西布政使司 |

| 清 | 山西省 |

| 中華民国 | 山西省 |

| 現代 | 山西省 |

教育機関

- 山西大学

- 太原理工大学

- 中北大学

- 山西農業大学

- 太原科技大学

- 山西師範大学

文化

- 刀削麺

観光

雲崗石窟 (大同市西郊)

大同九龍壁 (大同市和陽街)

懸空寺 (大同市渾源県)

応県木塔 (仏宮寺釈迦塔、応県)

五台山 (五台県)

陳醋工場 (太原市)

王家大院 (晋中市霊石県)

平遥古城 (晋中市平遥県)

外部リンク

- 山西省人民政府

- 山西関連サイト

- 山西省PRサイト

- 埼玉県山西省友好記念館

- 日本山西人会

- 晋ノ国(Jin/Kuni) by 中国フォーラム

|

内モンゴル自治区 |

|

||

陝西省 |

河北省 |

|||

河南省 |

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||