筑前国

| 筑前国 | |

|---|---|

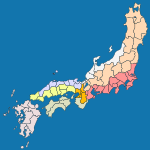

■-筑前国 ■-西海道 | |

| 別称 | 筑州(ちくしゅう)[1] |

| 所属 | 西海道 |

| 相当領域 | 福岡県西部 |

| 諸元 | |

| 国力 | 上国 |

| 距離 | 遠国 |

郡・郷数 |

15郡102郷 |

| 国内主要施設 | |

| 筑前国府 | (推定)福岡県太宰府市 |

| 筑前国分寺 | 福岡県太宰府市(筑前国分寺跡) |

| 筑前国分尼寺 | 福岡県太宰府市 |

| 一宮 | 住吉神社(福岡県福岡市) |

筑前国(ちくぜんのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。西海道に属する。

目次

1 沿革

1.1 近世以降の沿革

2 国内の施設

2.1 宮

2.2 大宰府

2.3 国府

2.4 国分寺・国分尼寺

2.5 神社

2.6 安国寺利生塔

3 地域

3.1 郡

3.2 江戸時代の藩

4 人物

4.1 国司

4.1.1 筑前守

4.2 守護

4.2.1 鎌倉幕府

4.2.2 室町幕府

4.3 戦国時代

4.3.1 戦国大名

4.3.2 豊臣政権の大名

4.4 武家官位としての筑前守

4.4.1 江戸時代以前

4.4.2 江戸時代

5 筑前国の合戦

6 脚注

7 参考文献

8 外部リンク

9 関連項目

沿革

筑紫国(つくしのくに)の分割によって、筑後国とともに7世紀末までに成立した。7世紀後半のものと見られる太宰府市で出土した最古の「戸籍」木簡に「竺志前國」とある。

近世以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(862村・633,434石余)。太字は当該郡内に藩庁が所在。国名のあるものは飛地領。

糟屋郡(85村・62,854石余) - 福岡藩

宗像郡(60村・56,306石余) - 福岡藩

遠賀郡(85村・54,956石余) - 福岡藩

鞍手郡(68村・60,628石余) - 福岡藩

穂波郡(61村・38,103石余) - 福岡藩、秋月藩

嘉麻郡(63村・46,349石余) - 福岡藩、秋月藩

上座郡(34村・25,596石余) - 福岡藩

下座郡(44村・21,436石余) - 福岡藩、秋月藩

夜須郡(54村・40,286石余) - 福岡藩、秋月藩

御笠郡(57村・37,512石余) - 福岡藩

那珂郡(70村・42,611石余) - 福岡藩

席田郡(9村・9,899石余) - 福岡藩

早良郡(53村・45,153石余) - 福岡藩

志摩郡(48村・44,058石余) - 福岡藩

怡土郡(71村・47,681石余) - 福岡藩、豊前中津藩、対馬府中藩

- 明治2年8月7日(1869年9月12日) - 府中藩が改称して厳原藩となる。

- 明治4年

11月14日(1871年12月25日) - 廃藩置県により、福岡県、秋月県、中津県、厳原県の管轄となる。

11月15日(1871年12月26日) - 第1次府県統合により、全域が福岡県の管轄となる。

国内の施設

宮

筑前国内に設けられた天皇の宮は次の通り。

橿日宮 - 第14代仲哀天皇。比定地は福岡県福岡市東区香椎。

朝倉橘広庭宮 - 第37代斉明天皇。比定地は福岡県朝倉市内。

大宰府

大宰府政庁跡(太宰府市観世音寺)

筑前国には大宰府が置かれ、西海道諸国の統括と対外交渉が行われた。政庁跡は太宰府市に所在(国の特別史跡、位置)。発掘調査により、7世紀後半から11世紀後半にわたる遺構が検出されている。

国府

国府は御笠郡にあった。現在の太宰府市、大宰府に近い所に置かれたと推定されるが、遺構は見つかっていない。

易林本の『節用集』には、「上座郡に国府並びに大宰」と記載されている。

国分寺・国分尼寺

筑前国分寺跡(太宰府市国分)

筑前国分寺跡 (太宰府市国分、位置)

- 国の史跡。推定寺域は寺域は約192メートル四方。中門・金堂・講堂を配し、中門から出て金堂に取り付く回廊の内部に七重塔を配する伽藍配置。跡地上の龍頭光山国分寺が法燈を伝承する。

筑前国分尼寺跡 (太宰府市国分、位置)

- 史跡指定なし。僧寺の西方約100メートルに所在。発掘調査で掘立柱建物・東外郭線が認められたほか、礎石数個が残る。

国分寺・国分尼寺の周辺では、瓦窯の遺構も見つかっている(国分瓦窯跡、国の史跡)。

神社

延喜式内社

- 『延喜式神名帳』には、大社16座8社・小社3座3社の計19座10社が記載されている(「筑前国の式内社一覧」参照)。大社8社は以下に示すもので、全て名神大社である。

宗像郡 宗像神社三座

- 比定社:宗像大社(宗像市田島ほか、位置)

- 宗像郡 織幡神社

- 比定社:織幡神社(宗像市鐘崎、位置)

那珂郡 八幡大菩薩筥埼宮

- 比定社:筥崎宮(福岡市東区箱崎、位置)

- 那珂郡 住吉神社三座

- 比定社:住吉神社(福岡市博多区住吉)

糟屋郡 志加海神社三座

- 比定社:志賀海神社(福岡市東区志賀島、位置)

御笠郡 筑紫神社

- 比定社:筑紫神社(筑紫野市原田、位置)

- 御笠郡 竈門神社

- 比定社:竈門神社(太宰府市内山ほか、位置)

下座郡 美奈宜神社三座

- 比定論社:美奈宜神社(朝倉市林田、位置)

- 比定論社:美奈宜神社(朝倉市荷原、位置)

廟

- 香椎廟(樫日廟/橿日廟)

- 比定社:香椎宮(福岡市東区香椎、位置)

総社・一宮

- 『中世諸国一宮制の基礎的研究』に基づく一宮以下の一覧[2]。

- 総社:不詳

- 一宮:住吉神社(福岡市博多区住吉、位置)

中世末期以降は筥崎宮(福岡市東区箱崎)を一宮とする史料も見られ、現在は筥崎宮も全国一の宮会に加盟する。二宮以下は不詳。

安国寺利生塔

- 景福安国寺 - 福岡県嘉麻市下山田。

地域

郡

15郡

志摩郡(しまぐん)

怡土郡(いとぐん)

早良郡(さわらぐん)

那珂郡(なかぐん)

席田郡(むしろだぐん)

御笠郡(みかさぐん)

糟屋郡(かすやぐん)

宗像郡(むなかたぐん)

遠賀郡(おんがぐん)

鞍手郡(くらてぐん)

穂波郡(ほなみぐん)

嘉麻郡(かまぐん)

夜須郡(やすぐん)

上座郡(じょうざぐん)

下座郡(げざぐん)

- 安佐久良/朝座郡(あさくらぐん)。上座郡・下座郡の前身。

江戸時代の藩

福岡藩、黒田家(52.3万石)

東蓮寺藩(福岡藩支藩、4万石、5万石)

秋月藩(福岡藩支藩、5万石)

人物

国司

筑前守

この節の加筆が望まれています。 |

山上憶良 726年 - 733年

吉備真備 750年 - 751年

- 藤原棟世

- 源常基

- 源満政

守護

鎌倉幕府

- 1195年〜1227年 - 武藤資頼

- 1227年〜1273年 - 少弐資能

- 1273年〜? - 少弐経資

- 1294年〜1304年 - 少弐盛経

- 1316年〜1333年 - 少弐貞経

室町幕府

- ?〜1334年 - 少弐貞経

- 1334年〜1352年 - 少弐頼尚

- 1352年〜1355年 - 一色直氏

- 1357年〜? - 菊池武光

- 1359年〜1361年 - 少弐頼尚

- 1361年〜1375年 - 少弐冬資

- 1375年 - 少弐頼澄

- 1375年〜1387年 - 今川貞世

- 1387年〜1404年 - 少弐貞頼

- 1408年〜? - 少弐満貞

- ?〜1441年 - 大内持世

- 1441年〜1465年 - 大内教弘

- 1465年〜1495年 - 大内政弘

- 1496年〜1528年 - 大内義興

- 1528年〜1551年 - 大内義隆

戦国時代

戦国大名

少弐氏:平安以来の名門だが、戦国時代には周防の大内氏の侵攻を受け、肥前に後退する。1559年、家臣であった龍造寺氏に攻められ滅亡。

大内氏:周防を本拠とし、豊前も領国としていたが、応仁の乱後に筑前にも進出、豊後の大友氏と戦いを繰り広げた。

大友氏:豊後を本拠とするが、大内氏滅亡後、筑前国内の大内領を自領に組み入れ、1559年には筑前守護となった。龍造寺、島津に敗北後、衰退に向かい筑前への影響力も失った。

秋月氏:少弐氏、大内氏、大友氏と主家を変えたが、戦国末期には島津氏と結んで大友氏に対抗し、筑前・筑後・豊前に推定36万石の所領を得た。豊臣秀吉の九州征伐に敗北、日向国高鍋に移封された。

宗像氏:宗像大社大宮司。有力な水軍を有していた。秀吉の九州征伐直前に滅亡。

豊臣政権の大名

小早川隆景・秀秋:筑前・筑後・肥前1郡37万1300石(名島城)、1587年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、備前岡山藩51万石に移封)

武家官位としての筑前守

江戸時代以前

- 赤松貞範

- 壬生胤業

- 織田良頼

- 下間頼秀

- 大内義隆

- 三好長慶

- 馬場信光

- 羽柴秀吉

- 前田利家

江戸時代

- 筑前福岡藩黒田家

黒田長政:初代藩主

黒田忠之:第2代藩主

黒田継高:第6代藩主

黒田治之:第7代藩主

黒田治高:第8代藩主

黒田斉隆:第9代藩主

- その他

前田利常:加賀藩第3代藩主

前田光高:加賀藩第4代藩主

保科正経:陸奥会津藩第2代藩主

戸沢正成:出羽新庄藩第3代藩主の嫡子

織田長恒:大和柳本藩第9代藩主

織田秀綿:柳本藩第10代藩主

織田信成:柳本藩第12代藩主

秋月種任:日向高鍋藩第9代藩主

堀田正俊:上野安中藩主、下総古河藩、老中、大老

岡部長寛:和泉岸和田藩第12代藩主

山口弘敞:常陸牛久藩第11代藩主

筑前国の合戦

1019年 : 刀伊の入寇

1274年 - 1281年 : 文永・弘安の役

1336年 : 多々良浜の戦い。北朝(足利尊氏、少弐頼尚) x 南朝(菊池武敏、阿蘇惟直)

1567年 : 休松の戦い。秋月種実 x 大友(戸次鑑連他)

1569年 : 多々良浜の戦い (戦国時代)。大友宗麟 x 毛利元就

1586年 : 岩屋城の戦い。島津(島津忠長) x 高橋紹運

脚注

^ 別称「筑州」は、筑後国とあわせて、または単独での呼称。

^ 『中世諸国一宮制の基礎的研究』 中世諸国一宮制研究会編、岩田書院、2000年、pp. 576-578。

参考文献

角川日本地名大辞典 40 福岡県- 旧高旧領取調帳データベース

外部リンク

- 学校法人中村学園図書館 筑前国続風土記

関連項目

- 令制国一覧

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||