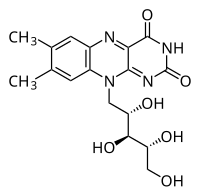

リボフラビン

| リボフラビン | |

|---|---|

| |

IUPAC名 7,8-dimethyl- 10-((2S,3S,4R)- 2,3,4,5- tetrahydroxypentyl) benzo [g] pteridine- 2,4 (3H,10H)- dione | |

| 識別情報 | |

CAS登録番号 |

83-88-5 |

PubChem |

1072 |

E番号 |

E101 (着色料) |

MeSH |

Riboflavin |

SMILES

| |

| 特性 | |

化学式 |

C17H20N4O6 |

モル質量 |

376.36 g/mol |

融点 |

290 °C (dec.) |

| 危険性 | |

安全データシート(外部リンク) |

ICSC 1454 |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

リボフラビン (Riboflavin) は、ビタミンB2 (Vitamin B2) 、ラクトフラビン(Lactoflavine)とも呼ばれ、ビタミンの中で水溶性ビタミンに分類される生理活性物質で、ヘテロ環状イソアロキサジン環に糖アルコールのリビトールが結合したものである。栄養素のひとつ。かつては成長因子 (growth factor) として知られていたことからビタミンGと呼ばれたこともある。

目次

1 生理活性

2 所要量

2.1 欠乏症

2.2 過剰症

3 物性、存在

4 用途

5 摂取時の注意

6 生化学

7 補酵素型の諸特徴

7.1 フラビン酵素の種類

8 出典

9 関連項目

10 外部リンク

生理活性

生体内においては脂肪、炭水化物および蛋白質の代謝や呼吸、赤血球の形成、抗体の生産、正常な発育に必要とされる。甲状腺の正常な活性の維持や、皮膚、爪あるいは頭髪をはじめ体全体の正常な健康状態の維持に不可欠であり、不足すると口内炎や舌炎、皮膚炎、てんかん発作などの症状を生じる。

リボフラビンは、白内障を含む多くの眼の疾患の予防や治療に役立ち、眼の充血、乾燥、かゆみ、眼精疲労といった症状を改善することもある。

所要量

- 成人男子 1.2mg

- 成人女性 1.0mg

加えて、摂取エネルギー 1,000 kcal に対し 0.4 mg 必要とされる。

欠乏症

リボフラビン欠乏を引き起こす主な原因は不適切な食生活である。リボフラビンが含まれている肉類、卵、牛乳、チーズ、ヨーグルト、葉菜類、全粒穀物等を摂取しないと欠乏症になる。リボフラビンは水溶性なため体内に蓄積することができず、毎日摂取する必要がある。その他の原因は、肝障害や薬の副作用など。

リボフラビンが不足していると下記の症状を引き起こす:

- 成長の停止

- 早期老化

- 角膜炎

皮膚炎(脂漏性)- 脱毛症

- 舌炎

- 口角炎

- 口内炎

- 咽頭痛

- 胃腸障害

- 目の充血・障害

- シビ・ガッチャキ症

過剰症

過剰分は尿中に排泄されるため、過剰障害は発生しない。一日の必要量の数百倍を長期間投与しても無害である。ただし、一日に400mg摂取すると下痢や多尿が起こる可能性が示唆されている。過剰に摂取したあとは尿が蛍光黄色になる。

物性、存在

リボフラビンは水に可溶な橙黄色針状結晶で蛍光性が強く、水溶液は黄色を示す。アルコールに微溶。エーテル、アセトン、クロロホルム、ベンゼンに不溶。

下記の食品に多く含有される(いずれも表記は可食部 100 g あたり):

- 乾燥酵母 3.7 mg

鶏卵 0.43 mg

レバー 3 mg(牛)、3.6 mg(豚)- 獣鳥鯨肉 0.15-0.2 mg(牛肉)、0.2-0.25 mg(豚肉)

脱脂粉乳 1.6 mg- 干し椎茸

- アーモンド

- ドジョウ

- 小麦胚芽

- 糸引き納豆

いわし丸干し- 緑黄色野菜

食物繊維を多く摂ると腸内細菌によるリボフラビン(ビタミンB2)の合成が盛んになる。

用途

医薬品、栄養強化または着色料としての食品添加物として用いられる。

摂取時の注意

熱に安定ではあるが、光やアルカリにより分解される。水に対し少し溶ける。アルカリ条件下での加熱に弱いので重曹処理の際は注意を要する。また、光存在下でも不安定なため、保存の際には冷暗所を選ぶなどの注意が必要。

生化学

リボフラビンは生体内において、リボフラビンキナーゼ (EC 2.7.1.26)、FADピロホスホリラーゼ (EC 2.7.7.2) の作用により順次フラビンモノヌクレオチド (FMN)、フラビンアデニンジヌクレオチド (FAD) へと変換される。

EC 2.7.1.26 ATP + riboflavin = ADP + FMN

EC 2.7.7.2 ATP + FMN = diphosphate + FAD

FMN, FADはともに生体内において単独で、あるいは蛋白質と共存してフラビン酵素と呼ばれる酸化還元酵素の補酵素として働く。FADの場合、アポ酵素蛋白質と非酵素的に共有結合を形成しホロ酵素となる。フラビン酵素は生体内において、糖・アミノ酸・脂肪酸の中間代謝、酸化的リン酸化など、重要な多くの酸化還元反応を触媒する。

補酵素型の諸特徴

リボフラビンの補酵素型であるフラビンモノヌクレオチド (FMN) およびフラビンアデニンジヌクレオチド (FAD) の構造式はそれぞれ以下の通りである。なお、両者とも脱水素酵素の補酵素に分類されることが多いが、実際には酵素に対して強固に結合している補欠分子族(配合団)である。ともに酸化型 (FAD, FMN) および還元型 (FADH2, FMNH2) をとり、一電子還元を受けた中間型を生じる。

FMNはリボフラビンにリン酸基の付属したものであり、FADはFMNにアデノシン一リン酸(AMP、赤色部)の付属した物質であることがわかる。酸化還元に関わるフラビンは緑色で示してある。酸化還元様式は以下の通りである。

標準酸化還元電位 (Eo') はともに -0.22V。

フラビン酵素の種類

リボフラビンの補酵素型を配合団とする酵素をフラビン酵素という。フラビン酵素は酸化還元をになう酵素であり、中には好気呼吸に重要な役割をになう酵素を含んでいる。以下にそれらのリストを追加しておく。

- FADを含むフラビン酵素

コハク酸デヒドロゲナーゼ(クエン酸回路、呼吸鎖複合体II)- D-アミノ酸脱水素酵素

- 蛇毒合成系L-アミノ酸脱水素酵素

- グルコースオキシダーゼ

アシルCoAデヒドロゲナーゼ(アシルコエンザイムA脱水素酵素)- グルタチオンレダクターゼ

- FMNを含むフラビン酵素

呼吸鎖複合体I(電子伝達系)- L-アミノ酸脱水素酵素

- グリコラートオキシダーゼ

- NADPH脱水素酵素

中でも、クエン酸回路および電子伝達系に関わる酵素は、エネルギー代謝においても中心的な役割を果たしている。以下に収支式を筆記しておく。

コハク酸 + FAD → フマル酸 + FADH2(コハク酸:FAD酸化還元酵素)

FADH2の酸化還元電位はNADH (Eo'= -0.32V) に比べると低く、呼吸鎖複合体Iにおける電子伝達は不可能である。したがって、酸化還元電位のやや低いユビキノンに自発的に電子伝達が行われてプロトン濃度勾配形成に関与する。したがってコハク酸:FAD酸化還元酵素は呼吸鎖複合体の一つであるにもかかわらず、直接プロトン濃度勾配形成に寄与しない。

- FADH2 + ユビキノン → FAD + ユビキノール

ともに二電子還元を受けるので等量のモル数でこの反応は起きる。

呼吸鎖複合体Iにおける反応は以下の通りであるが、この反応は複合体内で瞬間的に起きており、FMNの還元型は一瞬しか存在しない。

- NADH + FMN → NAD+ + FMNH2

FMNH2は呼吸鎖複合体I内部の鉄-硫黄クラスターへ電子伝達され、酸化型に戻る。電子は鉄-硫黄クラスターをへてユビキノンへ電子伝達される。その際、複合体Iのプロトンポンプ機構が働き、プロトン濃度勾配を形成する。

出典

関連項目

- 電子伝達系

- 補酵素

- 電子伝達体

- フラボタンパク質

外部リンク

Riboflavin リボフラビン(英語) - (オレゴン州大学・ライナス・ポーリング研究所)

ビタミンB2解説 - 「健康食品」の安全性・有効性情報(国立健康・栄養研究所)

ビタミンB2 (リボフラビン) - 同

国際化学物質安全性カード リボフラビン 日本語版 - 国立医薬品食品衛生研究所 (英語版)

リボフラビン(横浜市衛生研究所 - 食品衛生情報)[リンク切れ]

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||