ジャハーンギール

| ジャハーンギール نورالدین جهانگیر | |

|---|---|

ムガル帝国第4代皇帝 | |

ジャハーンギール | |

| 在位 | 1605年10月28日 - 1627年10月28日 |

| 戴冠 | 1605年10月28日 |

| 別号 | パードシャー |

| 全名 | ヌールッディーン・ムハンマド・サリーム(ジャハーンギール) |

| 出生 | 1569年8月30日 ファテープル・シークリー |

| 死去 | 1627年10月28日 ラホール |

| 配偶者 | ビルキース・マカーニー・ベーグム |

ヌール・ジャハーン | |

ほか | |

| 子女 | フスロー パルヴィーズ シャー・ジャハーン シャフリヤール |

| 王朝 | ムガル朝(ティムール朝) |

| 父親 | アクバル |

| 母親 | マリヤム・ウッザマーニー・ベーグム |

| 宗教 | イスラーム教(スンナ派) |

ジャハーンギール(ペルシア語: نورالدین جهانگیر, ラテン文字表記:Nūr'ud-Dīn Muḥammad Jahāngīr, 1569年8月31日 - 1627年10月28日)は、ムガル帝国第4代皇帝(在位:1605年 - 1627年)。父はムガル帝国第3代皇帝アクバル。母はラージプートの王バール・マルの娘マリヤム・ウッザマーニー・ベーグム。

本名であるヌールッディーン・ムハンマド・サリーム(ジャハーンギール)のうち、「ジャハーンギール」は、ペルシャ語で「世界を征服する者」を意味する。ヌールッディーンはアラビア語で「真実の光」を意味する。

父アクバルとは生前に対立しており、1605年に父が死ぬと帝位についた。

ジャハーンギールは一般に、病弱で自堕落の気質があった無能な君主とみなされている。これは1611年、ミールザー・ギヤース・ベグ(尊称イティマード・ウッダウラ)の娘(のちのヌール・ジャハーン)との結婚により、ヌール・ジャハーンとその兄アーサフ・ハーン(ムムターズ・マハルの父)が皇帝にかわり、政治を取り仕切ったとされることからである。しかしこの問題については現在研究者の間でも議論されている点であり、まだ結論は出ていない。

晩年は皇子らの間で帝位継承をめぐる争いがあり、最終的に勝利したシャー・ジャハーンが1628年に帝位を手にすることができた。

目次

1 生涯

1.1 誕生

1.2 父アクバルとの関係

1.3 ジャハーンギールの統治

1.4 イラン系の人々の活躍

1.5 帝国の征服活動

1.5.1 メーワールとの講和

1.5.2 デカンにおける領土の縮小

1.5.3 カンダハールをめぐる争い

1.6 ヌール・ジャハーンの専横と皇位継承戦争

1.7 死と皇位継承戦争の終結

2 ムガル宮廷文化

3 家族

3.1 父母

4 后妃

4.1 正室

4.2 息子

4.3 娘

5 脚注

6 参考文献

7 関連項目

8 外部リンク

生涯

誕生

1569年8月31日、ジャハーンギールことサリームはムガル帝国の皇帝アクバルの息子として、アジュメールで生まれた。母はラージプートの妃マリヤム・ウッザマーニー・ベーグムである[1][2]。

サリームの誕生に関しては以下の経緯があった。アクバルは娘しかおらず、後継者たる男子が生まれないことを悩んでいた[3]。1568年、アクバルはアジュメールを向かう途中でファテープル・シークリーに訪れた際、その地の聖者サリーム・チシュティーと面会した[4][5]。

アクバルはサリーム・チシュティーに自身の悩みを打ち明けた[6]。すると、サリーム・チシュティーはアクバルに対し、寵愛している妃が後継者を生むだろうとし、さらには3人の男子にも恵まれるだろうと予言した[7]。

するとその予言通りに翌1569年、アクバルの妃マリヤム・ウッザマーニーに男子が生まれた[8]。その出産は聖者の住居の近くで行わわれ、これはアクバルなりの感謝の念を意味していたという[9]。

アクバルは大変喜び、聖者の霊力の証としてこの男子に聖者の名を取って「サリーム」と名をつけた[10]。また、その後には2人の弟ムラードとダーニヤールも誕生した[11]。

父アクバルとの関係

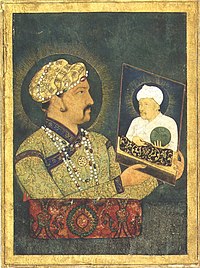

サリームとアクバルのムガル絵画(1614年ごろ)

サリームはハーレムにおける人気者であり、継母のサリーマ・スルターン・ベーグムと祖母のハミーダ・バーヌー・ベーグムには可愛がられていた[12]。

サリームは父アクバルから幼少から甘やかすことはなく育てられ、アクバル自ら監督して育てられた[13]。アクバルは自身の息子らを心から愛していたが、子供が成長するにつれてその口調は荒々しくなり、しばしば手を上げることもあった、と歴史家アブル・ファズルは語っている[14]。

12歳になると、アクバルによって実地における軍の指揮・行政を経験させられた。サリームは文武両道であることを証明したが、父親と仲たがいし、青年期から両者の関係は悪かった[15]。その複雑な関係はに描かれたムガル絵画からもうかがえ[16]、歴史家フランシス・ロビンソンは「アクバルのような偉大な父親を持った息子の立場は生易しいものではなかったと考えられる」と述べている[17]。

サリームのほかに2人の弟ムラードとダーニヤールがいたが、彼らは早世するか病気で倒れ、残ったのは長男であるサリームだけだった[18]。そのため、サリームはアクバルにとっての唯一の後継者ともいえる存在であったが、その体は飲酒癖とアヘン中毒により蝕まれていた[19]。フランシス・ロビンソンはこのことが原因で公然と反抗したのだと推測している[20]。

1600年、サリームはアフガン人の族長がベンガル地方でおこした反乱を鎮圧するように、アクバルに命じられた。サリームは気ままな暮らしをしていたアラーハーバードにとどまっていたかったが、サリームはここで反逆の意を露わにし、挙兵した[21]。

1601年5月、サリームは3万の騎兵を率いてアーグラへと進軍した[22]。しかし、このときはアクバルが軍を引き上げるように命令を出し、サリームは本拠地のアラーハーバード引き上げた[23]。

1602年、サリームは金曜礼拝のフトバで自身の名の名で唱えさ、そればかりか皇帝として自身の名の刻まれた硬貨を鋳造し、その見本を父に送りつけた[24]。帝国の高官らは自身の身を案じて厳しい処罰を求め、アクバルは迷った末に自身の友人であったアブル・ファズルをデカンからサリームの本拠アラーハーバードへと派遣した[25][26]。

サリームはアブル・ファズルの派遣が意味する影響力の行使を理解していたので、自身の家臣でオールチャー王国の王子たるヴィール・シングに、アブル・ファズルが自身の国を通過した際に殺害するようにと命じた[27]。この命令は実行され、8月にアブル・ファズルはアラーハーバードに向かう際に殺害された[28][29]。

アブル・ファズルの死を知ったアクバルは怒り狂い、3日間居室に閉じこもるほどのショックを受けた[30]。アクバルはまたヴィール・シングを捕えてくるように命じたが、次期皇帝たるサリームの恨みを買いたくなかったため、誰もその命令を実行しようとしなかった[31]。

結局、アクバルはサリームのアブル・ファズル殺害を許した。その後、帝室の女性たちがサリームとアクバルの関係を取り持とうとし、祖母ハミーダと継母サリーマが尽力した。[32][33]。後者はアラーハーバードにまで赴き、1604年にサリームの説得にあたった。

その頃、サリームは自身の息子フスローをアクバル死後の皇帝とする動きが表面化しているのを見て、逆に脅威を感じていた[34]。サリームはここに来てようやく継母サリーマの説得に応じ、帝都アーグラへと帰還した[35][36]。

サリームは宮廷に顔を出すや否やアクバルに平手打ちを喰らわせられた。それからサリームは医師の監督下に置かれ、部下は投獄された[37]。このとき、サリームの弟ダーニヤールもまたアルコール中毒で今日明日を知れぬ状態であった[38]。その後すぐ、アクバルの健康が崩れ、その容体も悪化の一途をたどった[39]。

フスローの支持者であるアクバルの乳兄弟ミールザー・アズィーズ・コーカやラージプートの有力者マーン・シングマーン・シングは諦めていなかった。彼らはサリームは君主に相応しくなく、フスローを君主とすべきだと主張した。だが、大多数の貴族らは反対し、貴族の一人がその提案はチャガタイの法と慣習(モンゴルの相続方法のこと。ムガル帝国もモンゴルの流れをくむ王朝で、ティムールとチャガタイを始祖と仰いでいた)に反すると述べ、その結果フスローの支持者は敗北した[40]。

1605年10月21日、口もきけぬほどに病状の悪化したアクバルはサリームを後継者に指名し、準備させていたターバンと服を着付けさせた[41][42]。アクバルとサリームの関係は改善されたが、アクバルはのちにしだいに健康を崩し、10月25日に帝都デリーで死亡してしまった[43]。

ジャハーンギールの統治

ジャハーンギール

アクバルの死から3日後、10月28日に息子のサリームが帝位を宣し、新たなムガル帝国の皇帝となった[44]。

アクバルの死をうけて帝位を継承したジャハーンギールは、父の宗教的に寛容な政策を引き継ぎ、版図拡張につとめて皇帝権の全盛期を演出した。父アクバルと同様に、カトリックに関心を抱き、さらには、ヨーガの行者に帰依もしていた[45]。

即位後すぐ、彼は自分の名前サリームが、オスマン帝国の皇帝セリム1世やセリム2世と同じであったことに気づき、「世界の支配者」を意味する「ジャハーンギール」を名乗った[46]。

ジャハーンギールの治世は、父帝アクバルの治世を引き継いだため、帝国はその繁栄が続き、文化が栄えた。彼自身も伝記「トゥーズキ・ジャハーンギーリー」を記している。

また、ジャハーンギールはアクバルの宗教寛容政策を受け継ぎ、ヒンドゥー教などほかの宗教も尊重し、ヒンドゥー教徒が神聖とする牛の屠殺を禁じている[47]。

だが、1606年、ジャハーンギールは長男フスローが反乱を起こした際、彼が北西方面に向かう途中に支援したとして、シク教の第5代教主(グル)アルジュンを処刑している(ホスローは盲目にされた)[48]。

外交面では、主にサファヴィー朝とウズベク、そしてオスマン帝国と外交をかわしていた。その他にもポルトガルのみならず、イギリス東インド会社のムガル帝国内での活動を許可した。

ヨーロッパ諸国は、当時ムガル帝国の征服をもくろんでいたが、強大な軍事力をもつムガル帝国の前に断念した。これが実現するのは、ムガル帝国が衰退し、イギリスがヒンドゥー地方勢力をも制圧する巨大勢力に成長する19世紀を待たねばならなかった。

イラン系の人々の活躍

ミールザー・ギヤース・ベグ

ジャハーンギールの治世は、ミールザー・ギヤース・ベグなどイラン系の人々が官僚として宮廷で活躍した時代でもあった。

16世紀から17世紀、ムガル帝国とサファヴィー朝のカンダハールをめぐる争いを除けば、インドとイランの関係はおおむね友好で、ムガル帝国やデカン・スルターン朝では官僚として雇用された。ムガル帝国はサファヴィー朝の十数倍の人口をもち、首都デリーを中心に栄え、宮廷の公用語がペルシア語で、宗教的にも寛容であり、彼らにとっては最高の仕官先だった。

ミールザー・ギヤース・ベグはその代表的な人物であり、彼はアクバルの時代に家族を連れてインドに移住してきた人物である。アクバルは彼を帝国の執事に取り立て、次のジャハーンギールも彼を重用し、1610年に「イティマード・ウッダウラ」(国家の柱)の名を与え、宰相に任命した[49]。

また、1611年にジャハーンギールはその娘ヌール・ジャハーンと結婚し、皇帝の三男フッラムはヌール・ジャハーンの弟アーサフ・ハーンの娘ムムターズ・マハルと結婚した[50]。

このように、イラン系の人々のなかには、イティマード・ウッダウラのように帝国の国政を担い、帝室と婚姻関係をもつようになる者も現れた。

帝国の征服活動

ジャハーンギールの治世、ラージャスターン方面では領土は拡大したが、デカンの領土に関しては北西方面の両方で減少が見られた。ジャハーンギール自身は父アクバル同様に征服に関しては情熱をもっていた[51]。

メーワールとの講和

ラージプートのメーワール王国は父アクバルの時代から長期にわたる争いがあり、特にプラタープ・シングの抵抗には長く苦しめられた。結局、アクバルの治世にメーワール王国が服属することはなかった[52]。

帝国と海洋交易をのほとんどを担っていたグジャラート西部を結ぶ通商路はメーワール王国を横切る形で存在しており、メーワール王国は自ら通行税率を決めるばかりか、いつでも封鎖できるようにしていた[53]。

ジャハーンギールは服属しないメーワール王国に対して、即位後すぐに次男パルヴィーズ率いる軍勢を派遣した[54]。だが、この遠征は失敗に終わったため、1608年と1609年の2度にわたる遠征軍を派遣した。これらの遠征は皇帝の3男フッラムによって行われ、2度目の遠征は不首尾であったが、3度目の遠征は成功した[55]。

プラタープ・シングの息子アマル・シングは遠征軍による王国中の略奪に疲弊し、1614年2月になってようやく帝国に服属した[56]。ジャハーンギールは父アクバルが占領したチットールガル城を破壊されたままであることを条件に返却し、メーワール王国の半独立を認めた[57]。ジャハーンギールは回顧録にこのことを誇らしげに語っている[58]。

これにより、ラージャスターン全域が帝国の支配下に入った。以降、メーワール王国は孫アウラングゼーブの治世まで帝国の忠実な同盟者であり続けた[59]。

デカンにおける領土の縮小

マリク・アンバル

デカンでは、アフマドナガル王国がアクバル時代の攻撃で弱体化して存続していたが、同国の宰相で武将マリク・アンバルが王国の復興に尽力していた[60]。マリク・アンバルはアビシニア人の奴隷であったが、自身の敵対者を一掃したのち国家と軍の再編を行っていた。

1607年から1608年にかけて、マリク・アンバルは戦力の分散していた帝国軍に攻撃を仕掛け、アフマドナガルやベラールといったアクバルがアフマドナガル王国から征服した領土のほとんどを奪還した[61]。なお、このとき彼はマラーター兵も組織していた[62]。

当初、ジャハーンギールはアマル・シングを送り出したが、作戦は成功しそうになかったのでパルヴィーズを援軍として派遣したものの、やはり作戦は失敗した。南北から挟撃する作戦に出たものの、連携不足で失敗した[63]。

これに対し、1616年にジャハーンギールはフッラムをデカンに派遣した。1617年にマリク・アンバルと領土分割の協定を結び、フッラムはアフマドナガル城を受けたのち、150万ルピーの賠償金を得た[64]。

しかし、1620年にマリク・アンバルはこの協定を破り、再びムガル帝国との戦争を行い、1626年5月彼が死ぬまでにアフマドナガル王国の旧領の大半を回復した。ジャハーンギールはその治世の間、マリク・アンバルへの対応に追われていた。

カンダハールをめぐる争い

アッバース1世と抱き合うジャハーンギール

北西方面では、1605年のジャハーンギールの即位頃から、サファヴィー朝のアッバース1世が、両王朝の係争地であるアフガニスタンのカンダハールを狙っていた。1595年にこの地はアクバルの治世に帝国領となっていたが、依然としてサファヴィー朝が狙っていた[65]。

1607年、奪還を図っていたアッバース1世はカンダハールに攻撃を仕掛けたが、帝国軍の総督が有能であったため、何とか持ちこたえることが出来た[66]。アッバース1世は奪還失敗後、ジャハーンギールに対して自身の承諾なく攻撃が行われたと弁明、義憤に駆られふりをした。ジャハーンギールはこれに納得したため、両国の北西方面におけるそのまま関係は継続された[67]。

だが、1620年以降、アッバース1世はカンダハールを占領しようと試みるようになった[68]。その当時、帝国の宮廷における内部対立はイランにももたらされており、カンダハールの防衛が緩んでいたことを見透かされていた[69]。

その当時帝国軍はデカンに展開していたが、ジャハーンギールはイスファハーンにまで進軍できる大規模な軍勢を編成できると思い込んでおり、息子フッラムに軍を指揮させようとした[70]。だが、フッラムは遠征中にジャハーンギールが死亡した場合、弟シャフリヤールが王位につけられることを恐れ、雨期の間はインドにとどまりその後出発するといった[71]。

そうこうしている間にサファヴィー朝が軍を整え、1621年にカンダハールを攻撃し、奪還に成功した[72]。アッバース1世はジャハーンギールに対し、厚かましいまでの手紙を書き送った[73]。ジャハーンギールはカンダハールを奪還しようと試み、これを機に第一次ムガル・サファヴィー戦争が勃発したが、その治世にカンダハールが奪還されることはなかった。

しかし、先述したようにカンダハールをめぐる争いを除けば、ムガル帝国とサファヴィー朝の関係はとても友好的であった。ジャハーンギールはアッバース1世から特大のルビーなど多数の贈答品が贈られており、ムガル宮廷画家のアブル・ハサンが描いたミニアチュールには、彼ら二人が抱き合うものまである。とはいえ、ジャハーンギールとアッバース1世は実際に会ったことはない。

ヌール・ジャハーンの専横と皇位継承戦争

ヌール・ジャハーン

1610年頃から、ジャハーンギールは病気の発作を起こすようになり、ムガル帝国の国政は宰相イティマード・ウッダウラや皇帝の妃ヌール・ジャハーン、その弟アーサフ・ハーンに握られていた[74]。

1612年、宰相イティマード・ウッダウラが死ぬと、妃ヌール・ジャハーンが事実上の皇帝のように振舞うようになり、その専横が目立った。ジャハーンギールは彼女を重用し、皇帝の勅令には彼女の名も記され、その名を刻んだ硬貨を鋳造させた[75]。このように帝国の国政は乱れ、ジャハーンギールの長男フスロー、次男のパルヴィーズ、三男のフッラム、四男のシャフリヤールの間で、帝位継承をめぐる争いが発生した。

1619年、ヌール・ジャハーンは先夫シェール・アフガーン・ハーン(1605年に死亡)との間の娘をシャフリヤールに嫁がせ、他の皇子は後継者の地位を危うくされたと思い、宮廷に緊張が走った[76]。

1620年、アフマドナガル王国の武将マリク・アンバルが帝国に戦争を起こすと、フッラムにその制圧が命じられたが、彼は盲目の兄ホスローを引き渡さなければデカンに出陣しないと主張した。

結局、フッラムはホスローを伴ってデカンに出陣し、1621年に彼が戦いに勝利したのち、1622年1月にフスローを殺害した。

だが、1622年、サファヴィー朝がカンダハールを占領すると、シャフリヤールにその奪還の命令が下され、同時にフッラムの領地の地代の一部が彼に与えられることになった[77]。

フッラムはこれに対して反乱を起こしたが、帝国の派遣した武将マハーバト・ハーンの軍に敗れ、デカンにとどまることを要求された。その間、1626年10月18日にパルヴィーズが死亡し、皇位継承者はフッラムとシャフリヤールの2人となった。

死と皇位継承戦争の終結

シャー・ジャハーン

そして、1627年10月28日、皇帝ジャハーンギールがカシミールからパンジャーブのラホールへ向かう途中死亡した[78]。そして、フッラムとシャフリヤールの後継者争いが始まった。

アーサフ・ハーンはフッラムの支持を表明し(マハーバト・ハーンも支持した)、姉のヌール・ジャハーンを幽閉し、フスローの息子ダーワル・バフシュを傀儡の皇帝とし、シャフリヤールの軍を破り、彼を捕らえた[79]。

その後、デカンにいたフッラムにもこの知らせが届き、彼はアーサフ・ハーンにダーワル・バフシュらほかの皇子らの捕縛を命じ、デカンからアーグラに戻った[80]。フッラムはデカンから帰還したのち、1628年1月19日にフッラムはリザー・バハードゥルという人物をラホールへ送り、アーサフ・ハーンはダーワル・バフシュとその弟グルシャースプを引き渡そうとした。

こうして、同月23日フッラムはシャフリヤール、ダーワル・バフシュとその弟グルシャースプ、叔父ダーニヤールの息子2人ら5人をデリーで処刑した。そして、翌24日フッラムは「世界の皇帝」を意味する「シャー・ジャハーン」を名乗り、2月14日アーグラで帝位を宣した[81]。

一方、ヌール・ジャハーンは、年額20万ルピーの年金を受け取ってラホールで年金生活を送り、1645年12月12日に死亡した[82]。

ムガル宮廷文化

ジャハーンギール

ペルシア文化の伝統を引き継ぐムガル皇帝たちは、武芸のみならず文化・芸術保護をも行う君主を理想としていた。ジャハーンギールも文化保護を行い、とりわけ絵画に熱心であった。

父アクバルと同様に出自・信仰を問わず様々な画家を招き、彼らによってヒンドゥー文化とイスラーム文化が融合した非常に緻密なムガル・ミニアチュールが成立した。このムガル細密画は、西洋美術の影響も多大に受けていることが特徴である。

このほかにも、ウルドゥー語を用いた文芸活動もこの頃から宮廷で流行しはじめた。歴代の多くのムガル皇帝たちは文人であることから、後代には自身もウルドゥー詩を制作する皇帝も登場した。

家族

父母

- アクバル

- マリヤム・ウッザマーニー・ベーグム

后妃

正室

- シャー・ベーグム(マーン・バーイーとも、バグワーン・ダースの娘)

- プフール・ベーグム

ビルキース・マカーニー・ベーグム(ウダイ・シングの娘)- ラーイ・シング(ビーカーネール王)の娘

- アブー・サイード・ハーンの娘

- サーヒビ・ジャマール・ベーグム

- ビーム・シング(ジャイサルメール王)の娘

- ダリヤ・マルバスの娘

- ゾーフラ・ベーグム

- カラムシー・バーイー

- フワージャ・ジャハーン・カーブリーの娘

- アビヤ・カシュミーリーの姉妹

- クンワル・ラーニー

- シェール・ハーンの娘

- ムバーラク・ハーン・バイハキーの娘

- フサイン・チャクの娘

- ヌールンニサー・ベーグム

- アリー・ハーン・ファールーキーの娘

- アブドゥッラー・ハーン・バルーチの娘

- ハース・マハル・サーヒバ

- モマン・ムラードの娘

- サリーハ・バーヌー・パードシャー・ベーグム

- マリヤム・ウッザマニー・ベーグム

- ラーム・チャーンド・デーオの娘

- マドゥカル・シャーの娘

- ヌール・ジャハーン・ベーグム

- プルショッタム・ダースの娘

- ウルファト・ベーグム

- ループ・マンジャリー

- ダルパト・シング(ビーカーネール王)の娘

計30人[83]。

息子

- フスロー

- パルヴィーズ

- シャー・ジャハーン

- ジャハーンダール

- シャフリヤール

- グルシャースプ

- 名称不明

計7人[84]。

娘

- スルターヌンニサー・ベーグム

- イファト・バーヌー・ベーグム

- ダウラトゥンニサー・ベーグム

- 名称不明

- サーヒビ・ジャマール・ベーグム

- ゾーフラ・ベーグム

ほか6人の娘[85]。

脚注

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.203

^ Delhi 5

^ エスポジト『イスラームの歴史2』、p.190

^ エスポジト『イスラームの歴史2』、p.190

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.129

^ エスポジト『イスラームの歴史2』、p.190

^ エスポジト『イスラームの歴史2』、p.190

^ エスポジト『イスラームの歴史2』、p.190

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.129

^ エスポジト『イスラームの歴史2』、p.190

^ エスポジト『イスラームの歴史2』、p.190

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.204

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.205

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.205

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.204

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.204

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.201

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.201

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.201

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.201

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.146

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.146

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.201

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.147

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.201

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.147

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.147

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.147

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.201

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.147

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.147

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.147

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.202

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.202

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.202

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.147

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.147

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.147

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.202

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、pp.149-150

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.202

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.150

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p201

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.202

^ Barbara D. Metcakf, Thomas R. Metcalf 『ケンブリッジ版世界各国史_インドの歴史』 河野肇訳、創土社、2006年、pp.36-38。ISBN 4-7893-0048-X。

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p204

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p201

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p205

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p214

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p214

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.167

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.167

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.167

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.167

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.167

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.168

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.168

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.168

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.168

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.169

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.169

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.169

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.169

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.169

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.172

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.172

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.172

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.172

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.172

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.172

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.173

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.173

^ クロー『ムガル帝国の興亡』、p.173

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p215

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p214

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p215

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p215

^ Delhi 5

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.215

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p.215

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p217

^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、p216

^ Delhi 5

^ Delhi 5

^ Delhi 5

参考文献

- Barbara D. Metcakf, Thomas R. Metcalf 『ケンブリッジ版世界各国史_インドの歴史』 河野肇訳、創土社、2006年。ISBN 4-7893-0048-X。

- ジョン・エスポジト 『イスラームの歴史2 拡大する帝国』 小田切勝子訳、共同通信社、2005年。

アンドレ・クロー; 杉村裕史訳 『ムガル帝国の興亡』 法政大学出版局、2001年。

フランシス・ロビンソン; 月森左知訳 『ムガル皇帝歴代誌 インド、イラン、中央アジアのイスラーム諸王国の興亡(1206年 - 1925年)』 創元社、2009年。

関連項目

- ムガル帝国

- ヌール・ジャハーン

- イティマード・ウッダウラ

外部リンク

- The World Conqueror: Jahangir

- Tūzuk-i-Jahangīrī Or Memoirs of Jahāngīr

| ||||||