周防国

| 周防国 | |

|---|---|

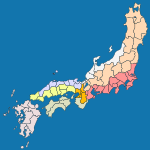

■-周防国 ■-山陽道 | |

| 別称 | 防州(ぼうしゅう)[1]・周州(しゅうしゅう) |

| 所属 | 山陽道 |

| 相当領域 | 山口県東南半分 |

| 諸元 | |

| 国力 | 上国 |

| 距離 | 遠国 |

郡・郷数 |

6郡45郷 |

| 国内主要施設 | |

| 周防国府 | 山口県防府市(周防国衙跡) |

| 周防国分寺 | 山口県防府市(周防国分寺跡) |

| 周防国分尼寺 | 山口県防府市 |

| 一宮 | 玉祖神社(山口県防府市) |

周防国(すおうのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。山陽道に属する。

目次

1 「周防」の名称

2 領域

3 沿革

3.1 近世以降の沿革

4 国内の施設

4.1 国府

4.2 国分寺・国分尼寺

4.3 神社

5 地域

5.1 郡

5.2 江戸時代の藩

6 人物

6.1 国司

6.1.1 周防守

6.1.2 周防介

6.2 守護

6.2.1 鎌倉幕府

6.2.2 室町幕府

6.3 戦国大名

6.4 武家官位としての周防守

7 周防国の合戦

8 脚注

9 参考文献

10 関連項目

「周防」の名称

藤原宮(藤原京)木簡に「周方国」・「周防国」と表記。 平城宮(平城京)木簡に「周芳国」・「周防国」と表記。

7世紀に周芳国として設けられ、7世紀末に周防国に改称した。『日本書紀』では、天武10年(681年)の「周芳国、赤亀を貢ず」が初見で、『続日本紀』では文武天皇元年(697年)に周防国であるが、翌年には周芳国献銅鉱となっている。しかし文武天皇4年(700年)には周防総領任官の記述[2]が有るのでどちらも使われていたと思われる。

読みは長く「すおう」、ハ行転呼が起きる前は「すはう」と言われてきた。「周芳」を「すは」と読むか、「すはう」と読むのか定説はない(日本歴史地名体系)。古代の日本語では母音が連続することはないため/suhau/という読みは不自然であり、当初は諏訪と同じく「すわ(歴史的仮名遣:すは)」と読まれていたと考えられている[要出典]。

領域

明治維新の直前の領域は、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡および山口市の大部分(阿東各町を除く)、宇部市の一部(あすとぴあ・今村北・今村南・亀浦三丁目・亀浦四丁目・床波・西岐波・東岐波)にあたる。

沿革

7世紀に設けられた。

大島郡、熊毛郡、都濃郡、佐波郡、吉敷郡の五郡からなったが、養老5年(721年)に熊毛郡から玖珂郡が分けられ、六郡となった。

7世紀代と考えられているが光市大和町と田布施町の境にある標高約360メートルの石城山(いわきさん)に山城が築かれた。これが学術用語でいう神籠石(こうごいし)という遺跡である。石城山には延喜式内社である石城神社が山頂に鎮座しその本殿は国の重要文化財に指定されている。

周防国は中世に入っても勢力の変遷は少なく、執権北条氏一族の支配から幕府滅亡によって大内氏の支配が続き、中世末に入って毛利氏の領国となって明治維新を迎えた。

近世以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(295村・548,861石余)。太字は当該郡内に藩庁(本拠地)が所在。

大島郡(21村・35,446石余) - 山口藩、岩国領(山口藩陪臣吉川氏)

玖珂郡(112村・119,966石余) - 山口藩、岩国領

熊毛郡(39村・87,846石余) - 山口藩、徳山藩

都濃郡(47村・103,817石余) - 山口藩、徳山藩

佐波郡(41村・90,192石余) - 山口藩、徳山藩

吉敷郡(35村・111,591石余) - 山口藩

慶応4年3月13日(1868年4月5日) - 岩国領が立藩して岩国藩となる。- 明治4年

6月19日(1871年8月5日) - 徳山藩が廃藩。領地が山口藩の管轄となる。

7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により、山口県、岩国県の管轄となる。

11月15日(1871年12月26日) - 第1次府県統合により、全域が山口県の管轄となる。

国内の施設

国府

周防国府跡(山口県防府市)

- 周防国衙跡

国府は佐波郡にあった。現在の防府市土居八町と推定され、関連遺跡の発掘が進んでいる[3]。

国分寺・国分尼寺

- 周防国分寺

- 防府市国分寺町。

神社

- 延喜式内社

- 『延喜式神名帳』には、以下に示す小社10座8社が記載されている。大社はない。周防国の式内社一覧を参照。

熊毛郡 熊毛神社 - 熊毛神社(周南市呼坂)、賀茂神社(柳井市伊保庄近長)、大歳神社(周南市大字樋ノ口)、岩隈八幡宮(岩国市周東町祖生)に比定。- 熊毛郡 石城神社 (光市塩田石城)

佐波郡 玉祖神社二座 (防府市大崎)- 佐波郡 出雲神社二座 (山口市徳地堀)

- 佐波郡 御坂神社 - 三坂神社(山口市徳地岸見)または船路八幡宮(山口市徳地船路)に比定。

- 佐波郡 剣神社 (防府市高井)

吉敷郡 仁壁神社 (山口市三ノ宮)

都濃郡 二俣神社 - 二俣神社(周南市大向)、周方神社(周南市長穂)、二所山田神社(周南市鹿野上)に比定。

総社・一宮以下- 一宮以下五宮が定められ、戦国時代に守護の大内氏によって保護された。

- 総社 金切神社 - 明治時代に佐波神社と改称して防府市惣社町に現存している。

- 一宮 玉祖神社

- 二宮 出雲神社

- 三宮 仁壁神社

- 四宮 赤田神社 (山口市吉敷赤田)

- 五宮 朝田神社 (山口市矢原)

地域

郡

大島郡(3郷)

玖珂郡(10郷)(721年[養老5年]熊毛郡から分立した。)

熊毛郡(7郷)

都濃郡(7郷)

佐波郡(8郷)

吉敷郡(10郷)

合計45郷(『和名抄』)

江戸時代の藩

長州藩(萩藩、毛利藩)、毛利家(36.9万石、本城は長門国萩)

岩国藩(長州藩支藩、3万石→6万石)

下松藩→徳山藩(長州藩支藩、4.5万石→3万石→4万石)

人物

国司

この節の加筆が望まれています。 |

周防守

波多朝臣牟後閉:文武天皇4年(700年)任官 [4]

穂積小東人:天平宝字3年(759年)任官

藤原真野麻呂:延暦18年(799年)任官

文室長谷:延暦24年(805年)任官

石川道成:弘仁元年(810年)任官

安倍真直:弘仁2年(811年)任官

文室正嗣:弘仁2年(811年)任官

石上美奈麻呂:弘仁3年(812年)任官

菅野高世:弘仁11年(820年)任官

都努福人:承和8年(841年)任官

春澄善縄:承和9年(842年)任官(権守)

安倍甥麻呂:承和14年(847年)任官

三統真浄:仁寿3年(853年)任官

伴河男:斉衡元年(854年)任官

藤原直道:貞観元年(859年)任官

多治弟梶:貞観3年(862年)任官

紀安雄:元慶6年(882年)任官

小野当岑:仁和2年(886年)任官

清原元輔:天延2年(974年)任官- 藤原重通

源頼親

源隆俊:天喜5年(1057年)任官(権守)

藤原長房:治暦2年2月8日(1066年3月6日)任官(権守)- 藤原長房:永保4年正月29日(1084年3月8日)還任(権守)

周防介

藤原長房:天喜2年2月3日(1054年3月14日)任官

源隆俊:天喜4年(1056年)任官(権介)

守護

鎌倉幕府

- ?〜1235年(文暦2年)~1245年(寛元3年)頃 - 藤原親実[5]

- 1252年~? - 長井泰重

- 1276年~1279年 - 北条宗頼

- 1279年~1280年 - 北条兼時

- 1281年~? - 北条師時

- 1282年~? - 北条忠時

- 1284年~1296年 - 北条実政

- 1298年~1299年 - 北条時仲

- 1300年~1305年 - 北条時村

- 1305年~? - 北条熙時

- 1307年~1319年 - 北条時仲

- 1323年~1333年 - 北条時直

室町幕府

- 1334年~1351年頃 - 大内長弘

- 1351年頃~? - 大内弘直

- 1358年~1378年 - 大内弘世

- 1378年~1399年 - 大内義弘

- 1400年~1401年 - 大内弘茂

- 1402年~1431年 - 大内盛見

- ?~1433年 - 大内持盛

- 1431年~1441年 - 大内持世

- 1441年~1465年 - 大内教弘

- 1465年~1495年 - 大内政弘

- 1495年~1528年 - 大内義興

- 1528年~1551年 - 大内義隆

戦国大名

大内氏

- 陶氏

- 毛利氏

武家官位としての周防守

- 江戸時代以前

- 塩谷親朝

- 塩谷朝業

- 塩谷盛朝

- 塩谷泰朝

島津忠綱:越前守護代。越前島津氏祖。- 島津忠兼

- 島津忠行

- 津田正信

- 仁木頼章

- 松平康親

- 村上義清

大内義隆(周防介):周防・長門・石見・豊前・筑前守護

- 江戸時代備中松山藩主

板倉勝澄:初代藩主

板倉勝政:第4代藩主

板倉勝晙:第5代藩主

板倉勝職:第6代藩主

板倉勝静:第7代藩主・老中

- 江戸時代信濃小諸藩主

牧野康重:初代藩主

牧野康陛:第4代藩主

牧野康明:第7代藩主

牧野康済:第10代藩主

- 江戸時代石見浜田藩主

松平康映:初代藩主

松平康宦:第2代藩主

松平康員:第3代藩主

松平康豊:第4代藩主

松平康福:第5代藩主、再封初代藩主・老中

松平康定:第2代藩主

松平康任:第3代藩主・老中

- 江戸時代常陸牛久藩主

山口弘豊:第4代藩主

山口弘致:第8代藩主

山口弘穀:第10代藩主

山口弘達:第12代藩主

- 江戸時代その他

有馬清純:日向延岡藩主

板倉重冬:伊勢亀山藩主

板倉重宗:下総関宿藩主

京極高備:丹後峰山藩主

土井利益:下総古河藩・志摩鳥羽藩・肥前唐津藩主

堀親貞:信濃飯田藩主

堀親常:飯田藩主

松平康重:武蔵騎西藩・常陸笠間藩・丹波篠山藩・和泉岸和田藩主

松平康英:陸奥棚倉藩・武蔵川越藩主・老中

水野忠順:上総鶴牧藩主

村上忠勝:越後村上藩主

毛利高慶:豊後佐伯藩主第6代藩主

毛利高丘:佐伯藩主第7代藩主

周防国の合戦

1551年:大寧寺の変、陶晴賢 x 大内義隆

1555年 - 1557年 : 防長経略、毛利(毛利元就、毛利隆元、吉川元春、小早川隆景) x 大内(大内義長、内藤隆世、杉隆泰、山崎興盛)

1569年 : 大内輝弘の乱、毛利(市川経好、吉川元春、福原貞俊他) x 大内輝弘

1864年 - 1866年 : 長州征討、長州藩 x 江戸幕府

脚注

^ 稀に「周州」の表記が用いられる。また、国内の地域区分に関しては「周東」・「周南」と、「防」ではなく「周」を用いることが多い。

^ 続日本紀 巻第一 文武天皇四年 冬十月己未 直広参波多朝臣牟後閉為周防総領

^ 国府は北に多々良山を背に、南は勝間浦にのぞむところで、東西約868メートル、南北約850メートルの区域である。その中央北よりの東西215メートル、南北216メートルの国庁が置かれ、内部には政庁を始め各種の建物が配置されていたと推定される。国衙から、都の朱雀大路のような路が南北に走り、朱雀という小字名も残っており、国府に由来する地名も少なくなく、昔の国府の姿を残し、1937年(昭和12年)に史跡に指定された

^ 続日本紀 巻第一 文武天皇四年 冬十月己未 直広参波多朝臣牟後閉為周防総領

^ 今井尭他 1984, p. 284, §鎌倉幕府守護一覧.

参考文献

- 今井尭他 『日本史総覧』2(古代2/中世 1)、新人物往来社、1984年。全国書誌番号:.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}

84015835。

ISBN 440401175X。

NCID BN00172373。 - 「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 『角川日本地名大辞典』35 (山口県)、角川書店、1988年12月。全国書誌番号:

89005550。

ISBN 4040013506。

NCID BN00094881。 - “旧高旧領取調帳データベースの検索”. 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館. 2017年1月28日閲覧。

関連項目

- 令制国一覧

- 防府市

周防 (戦艦)‐旧日本海軍の戦艦。元はロシア帝国海軍の戦艦ポベーダ。艦名は周防国に因む。

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||