アッシジのフランチェスコ

| アッシジの聖フランチェスコ (アッシジの聖フランシスコ) | |

|---|---|

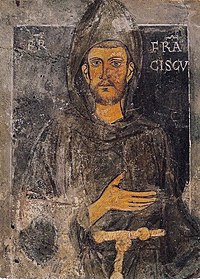

「聖母子、天使、サンフランチェスコ」より(チマブーエ画、部分) | |

| 証聖者 | |

| 生誕 | 1182年7月5日 スポレート公国・アッシジ |

| 死没 | 1226年10月3日 |

| 崇敬する教派 | カトリック教会、聖公会 |

| 列聖日 | 1228年7月16日 |

| 列聖場所 | アッシジ |

| 列聖決定者 | グレゴリウス9世 |

| 記念日 | 10月4日 |

| 守護対象 | 自然環境保護、動物 |

アッシジのフランチェスコ(伊:Francesco d'Assisi、ラテン語:Franciscus Assisiensis、本名 ジョヴァンニ・ディ・ピエトロ・ディ・ベルナルドーネ Giovanni di Pietro di Bernardone、1182年 7月5日 - 1226年10月3日)は、フランシスコ会(フランチェスコ会)の創設者として知られるカトリック修道士。「裸のキリストに裸でしたがう」ことを求め、悔悛と「神の国」を説いた[1]。中世イタリアにおける最も著名な聖人のひとりであり、カトリック教会と聖公会で崇敬される。また、「シエナのカタリナ」とともにイタリアの守護聖人となっている[2]。

原音主義にしたがい、ここではイタリア語の「フランチェスコ」という表記を採っているが、日本のカトリック教会ではアシジの聖フランシスコと呼び慣らわし、典礼暦には「聖フランシスコ(アシジ)修道者」と記載されている。日本のフランシスコ会も「聖フランシスコ」の呼称を採用している[3]。

目次

1 生涯

1.1 生い立ち・青年期

1.2 回心と出家

1.3 初期の活動

1.4 仲間と教団の成立

1.5 兄弟団の発展

1.6 会則問題と隠棲

1.7 死

1.8 死後の列聖

2 思想

2.1 万物兄弟の思想と自然保護の聖者

2.2 清貧と平和の思想

2.3 「聖フランシスコの平和の祈り」

3 聖痕

4 フランチェスコに関する文書資料

5 関連史跡

6 フランチェスコが創立した会

7 年譜

7.1 生前

7.2 没後

8 フランチェスコを題材にした作品

8.1 映画

8.2 音楽

8.3 文学

9 その他

10 ギャラリー

11 脚注

11.1 注釈

11.2 参照

12 参考文献

13 関連文献

14 関連項目

15 外部リンク

生涯

アッシジのフランチェスコは存命中から聖人視されていたために、多くの伝説が流布されている。ここでは世に知られていて、かつ信頼のおける史料で確認できる彼の生涯について概述する。

生い立ち・青年期

丘陵上に広がるアッシジの街

山上の「岩」(ロッカ)の城は1198年の市民蜂起で破壊され、現在の城は14世紀から15世紀にかけて再建されたものである。

騎士として出征したものの戦わずして帰還したフランチェスコの像(イタリア、アッシジ)

フランチェスコは1181年もしくは1182年に、イタリア半島中部ウンブリア地方のアッシジで生まれた[4]。父親はピエトロ・ディ・ベルナルドーネという裕福な毛織物商[5]、母親はジョアンナもしくはピカという名でフランスの貴族の家の出であるとも伝えられているが、これについては信憑性は薄い[6]。

もともとの洗礼名はジョバンニであったが、当時は風変わりで珍しかった[7]フランチェスコという名前で呼ばれるようになった。これは「フランス人」ぐらいの意味であるが、その理由としては父親がフランスとの商取引を主としていてフランス贔屓だったから、フランス人の母親への敬意から、本人がフランス語で歌うことが好きであったから等、様々に言われている。[8]

この時期の都市に住む平民として、フランチェスコは高度な教育は受けなかったものの、少年期にラテン語の読み書きをサン・ジョルジュ教会の付属学校で学んだ[9]。フランチェスコの青年時代は、富貴を問わず誰に対しても礼儀正しかったが、気前の良い散財家で、享楽的な生活を送っていたとされている[10]。プロヴァンス(南フランス)の言葉で歌われていた宮廷詩や吟遊詩を吟じ[11]、珍奇な衣服を好み[12]、宴会の支払いを引き受けていた[13]。

この時期のヨーロッパは人口と経済が飛躍的に伸長し、それに伴った急速な都市化が進行して、新しい時代の制度が模索されている時期であり、戦乱も絶えなかった[14]。イタリアの諸都市においては、神聖ローマ皇帝のドイツ勢力(皇帝派)とローマ教皇の勢力(教皇派)が対立すると共に、都市内の領主や貴族・騎士と平民が対立し、都市間の争いと複雑に絡み合っていた。アッシジは皇帝派を後ろ盾とする貴族や騎士階級が治世権を有する都市であったのが、1198年から1200年にかけて反乱が起きて平民勢力によって貴族や騎士たちが町から追放されている。町を見下ろしていた、ドイツ軍が駐留するための要塞もこのとき破壊された。平民の一員であったフランチェスコも、この内乱に参加していた可能性がある。[15]

隣町のペルージャと、そこに逃亡していた貴族たちがアッシジに戦争を仕掛けたのが1202年のことである。フランチェスコも戦闘に参加したがアッシジは敗北した。彼はペルージャの牢獄に捕虜として一年以上を過ごした後に釈放されて、和議が成立していたアッシジの町に帰った[16]。

1205年、フランチェスコはイタリア半島南部のプーリア地方の戦争に出征する騎士に同行を申し出た。これは、戦功を立てて騎士に取り立てられることを目論んだもので、装備を整えた上で出立するが、アッシジ近郊のスポレートで彼は突然に引き返す。聖人伝は、このとき彼が幻視したか神の声を聞いたのだとしている。[17]

回心と出家

フランチェスコに呼びかけたサン・ダミアノ教会の十字架像

「着物を返すフランチェスコ」(画:ジョット・ディ・ボンドーネ、1305年頃)

着ていたものを全部脱いで父に返し、世俗とのきずなを完全に絶ったフランチェスコ。

フランチェスコがどのように世俗を離れて神の道に生きることを決意したのかについて、順序関係に曖昧なところを残しながら、聖人伝は様々なことを伝えている。前述したスポレートでの幻視もしくは幻聴もそのひとつであるが、他にも様々なきっかけがあり、フランチェスコの回心は数年間の長いプロセスとして描かれている[18]。

ペルージャの捕虜時代であるのか、釈放後なのかは伝記によって異なるが、フランチェスコは大病を得て、そこから快癒して外に出た時、以前のように自然の美しさを楽しめなくなった自分を発見した[19]。友人たちとの放埓な生活にも空しさを覚えるようになり[20]、ときおり洞窟などに籠って祈りや瞑想を行うようになった[21]。

あるとき、それまでは近づくことを恐れていたハンセン氏病患者に思い切って近づき、抱擁して接吻した。すると、それまでの恐れが喜びに変わり、それ以後のフランチェスコは病人への奉仕を行うようになった。[22]

また、ローマに巡礼に出かけて、乞食たちに金銭をばらまき[23]、乞食の一人と衣服を取り換えて、そのまま乞食の群れの中で何日かを過ごしたという伝記もあるが[24]、これは史実かどうか疑わしいとも言われている[25]。

アッシジ郊外のサン・ダミアノの聖堂で祈っていたとき、磔のキリスト像から「フランチェスコよ、行って私の教会を建て直しなさい」という声を聞く。これ以降、彼はサン・ダミアノ教会から始めて、方々の教会を修復していった[26]。

父の不在中、フランチェスコは商品を持ち出して近隣の町で売り払い、その代金をサン・ダミアノの下級司祭に差し出した。帰宅してそれを知った父親は怒り、家業の商売に背を向けて自分の道を進もうとする息子との間に確執を生むことになる。最後には、アッシジ司教の前で父子は対決するのだが、フランチェスコは服を脱いで裸となり、「全てをお返しします」として衣服を父に差し出し、フランチェスコにとっての父は「天の父」だけだとして親子の縁を切った。[27]

初期の活動

家を出たフランチェスコは、施療施設に住んでハンセン氏病患者への奉仕を行った[28]。また、森を放浪したともいわれているし[29]、サン・ダミアノ教会に住んだともいわれているが[30]、最終的には修復を行うことになるポルツィウンクラの小聖堂近くに住んだ[31]。このポルツィウンクラの地は、フランチェスコと後のフランシスコ会にとって重要な地となる[32]。

サン・ダミアノから始まった聖堂の修復は、(おそらく)サン・ピエトロ教会、ポルツィウンクラの小聖堂と続き[33]、その資材となる石や漆喰、灯明の油などの喜捨をフランチェスコは、歌やフランス語で呼び掛けた[34]。これに限らず彼は世俗の時代に慣れ親しんだ吟遊詩のフランス語(プロバンス語)を歌うことが多かった。[35]

日々の食事は、様々な肉体労働もしくは托鉢で得た[36]。金銭は受け取らず、初期のフランシスコ会でも同志たちはそれを忌み避け、手を触れることさえ嫌がった[37]。こうした活動のスタイルから、フランシスコ会は同時期のドミニコ会と共に「托鉢修道会」と呼ばれるようになる[38]。

こうした活動の指針を与えたのは福音書に書かれた、キリストや弟子たちの行動である。ある日、ポルチウンクラの小聖堂で行われたミサの中で福音書が朗読され、イエスが弟子たちを各地に派遣するときの言葉にフランチェスコは感動した。その中でイエスは「行って、そこかしこで「神の国は近づいた」と伝えなさい。あなた方がただで受けとったものは、ただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も入れて行ってはならない。旅のための袋も、替えの衣も、履物も杖も、もっていってはならない」と弟子たちに命じており、それに従ってフランチェスコは直ちに履物を脱いで裸足となり、皮のベルトを捨てて縄を腰に巻いた[39]。

福音書でイエスが命じている全てをそのまま実行し、イエスの生活を完全に模倣することがフランチェスコの生活の全てとなっていた。「裸のキリストに裸で従った」のである。[40]

フランチェスコが宣教を始めたのは1208年もしくは1209年のことである[41]。彼は街頭や広場に立ち、聖職者が用いるラテン語ではなく、日常語のイタリア語で聖書の教え、つまり悔い改めて神の道に生きよと説いた[42]。フランチェスコは歌や音楽も利用して、巧みな説話で人々の心を捉えたとされている[43]。そうした芸能的ともいえる活動から、フランチェスコは「神の道化師」と呼ばれている[44]。

仲間と教団の成立

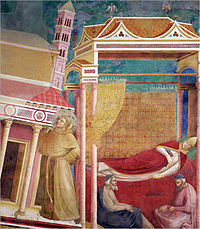

「肩でラテラノ大聖堂を支えるフランチェスコ」(画:ジョット、1305年頃)

インノケンティウス3世が夢にみたみすぼらしい修道士は聖フランチェスコであった。

富裕な商人の子弟であったフランチェスコのそうした活動は、奇行と捉えられ、市民の好奇と侮蔑の対象となった[45]。

しかし、その態度に共鳴してフランチェスコと行動を共にする市民が現れ始める。アッシジの貴族で大変裕福だったとされるベルナルドは、出家の決心を固めると、自分の資産を処分してそれを貧しい人に分け与えた上でフランチェスコと共に生活を始めた[46]。この後も、所有物をすべて放棄して、無一物となった人間をフランチェスコは仲間として迎えていく[47]。初期の仲間には、この他にエジディオ[48]、法律家で聖堂参事会員であったピエトロ・カッター二[49]、司祭のシルベストロ[50]の名前などが知られている。

彼らはフランチェスコも含めてお互いを兄弟と呼び合い、二人一組となってイタリア各地に宣教の旅に出て、行く先々で新たな仲間を得た[51]。彼らは問われれば「アッシジの悔悛者」と名乗っていたが[52]、やがて彼らは自らの集団を「小さき兄弟団(Ordo Fratrum Minorum)」と名乗るようになっていく[53]。これは現在でもフランシスコ会の正式名称である。

1210年、仲間の数が12人になっていた小さき兄弟団はローマに向かい、教皇イノケンティウス3世に謁見し、活動の許可を求めた[54]。これにはアッシジ司教グイドの斡旋があったものとされている[55]。フランチェスコたちの活動は問題を孕んでいた。そもそも当時の聖職者や修道士は托鉢を禁止されていたし[56]、司祭職の権限を持たない俗人が、説教を行うことも問題視されていた[57]。修道院の中に閉じこもって祈りと瞑想に身と心を捧げる従来の修道会と、小さき兄弟団はまったく性格を異にする集団であった[58]。この時代に少し先行して、古い修道院制度を刷新したと言われているシトー会は労働や生産活動を行ったが[59]、托鉢や街頭での説教などを行ったわけではない。一切を所有しないという清貧の実践、托鉢や宣教活動は、当時の教皇庁を悩ませていた「リヨンの貧者」(ワルド派)、あるいはファミリアーティ派と呼ばれたグループなどとも共通するところがあり、異端として弾圧されたこれらのグループとフランチェスコたちが同一視される危険性は十分にあった[60]。

やせ細って、汚れたぼろを纏った兄弟団を最初に見たとき、教皇は不快に感じたとも伝えられている[61]。しかし何度かの謁見の後、口頭によるものではあったにせよ、小さき兄弟団の活動に認可を与えた[62]。聖人伝の伝えるところでは、教皇は夢の中で傾いたラテラノ聖堂をたった一人で支えた男の姿を見ており、その男こそがフランチェスコであると悟ったからだという[63]。

このときフランチェスコは教皇に兄弟団の生活規則を記した文書を提出しており、これは今日「原始会則」と呼ばれている。その本文は現在残っていないが、福音書からの引用で構成された簡単な格言集のようなものであったらしい[64]。おそらくフランチェスコ達は修道会のような組織を作るつもりはこの時点では無く、福音書に書かれた生活を素朴に実践することだけを考え、その認可を求めたものと推測されている[65]。しかし、一切の所有を拒否することなどを含む、福音の完全な実践を謳ったその内容に、枢機卿たちは実行が困難として難色を示した。その否定的な空気を覆したのは「そのような理由で撥ねつけたとあらば、福音が実践不可能であると宣することになります。さすれば、福音をお与えになったキリストを冒涜することになりますまいか」というジョバンニ・コロンナ枢機卿の一言であったという[66]。

教皇は「全能なる主が、汝らの数と恩寵を増してくださったならば、喜びとともに余のもとに戻るがよい。さすれば余は汝らにさらなる愛顧を与え、より大きな使命を、ますますの信頼をもって託すであろう」といって彼らを送り出したとされているが、フランチェスコが与えられたのは仮認可であり、様子見のために結論が先送りされたというのがその実質であった[67]。

兄弟団の発展

ローマから帰って、兄弟たちはしばらくアッシジ郊外リボトルトの小屋に住みんで病人の世話や肉体労働、そして托鉢と説教を行った。その後にポルチウンクラに戻って、小聖堂の周囲に小屋を建てて住むようになった[68]。無所有を貫いたフランチェスコはポルチウンクラの小聖堂を、毎年家賃として一かごの魚を送ることでベネディクト会から借り受けた[69]。兄弟団はここを拠点にして規模が拡大していく[70]。兄弟団に加わった人々は前述したように二人一組で宣教の旅に出たが、毎年の聖霊降臨祭にはポルチウンクラに戻って総会を開くのが慣習となった[71]。1217年には、国外への宣教が開始され、最初は苦労するものの、ヨーロッパ中から入会希望者が集まるようになっていく[72]。1219年の総会には3000人あるいは5000人が集まったという史料もある[73]。

こうした兄弟団の発展をサポートしたのは、オスチア大司教のウゴリーノ枢機卿(後のグレゴリウス9世)である。彼は兄弟団に助言を与え、後見人として兄弟団を庇護した[74]。

フランチェスコは徐々に人々からの崇敬を集めるようになっていった。中世に生きた多くの聖人と同様に彼にまつわる奇跡譚が語られるようになる[75]。有名なものとして、鳥に向かって説教を行った話や[76]、狼を説得して、噛み付くのはやめるという同意をとりつけたなどの話がある[77]。この他にフランチェスコは、うさぎ[78]、魚[79]、水鳥[80]、蝉[81]、コウロギ[82]を相手に話をしたと伝えられている。

女性も、この新しい運動に加わった。アッシジの貴族の娘であるキアラ(クララ)は、フランチェスコの考えに共鳴して、1212年の枝の主日の夜にもう一人の女性を伴って家を出た[83]。フランチェスコによる剃髪の後、近隣の女子修道院に身を寄せて清貧の生活を送りながら手仕事で生計を立て[84]病人などへの奉仕活動に身を捧げた[85]。現在クララ会と呼ばれているフランシスコ会第二会(女子修道会)の開始である。やがて司教グイドによってサン・ダミアノ教会が提供されると、そこを拠点として「貧しき貴婦人たち」は兄弟団と共に発展していくことになる[86]。

多くの伝記は、1215年の第4ラテラノ公会議にフランチェスコが出席し、ドミニコ会を創始するドミニコと出会ったとしているが、この話には根拠が無い[87]。

フランチェスコはイスラーム世界への宣教にも意欲をもっていた。1209年から1212年のどこかで船に乗ってシリアに向かったが、船が難破してダルマチア沿岸に漂着して断念した[88]。1212年から1214年のどこかには殉教覚悟でモロッコを目指したが、途中のスペインで病を得て引き返す[89]。1219年には、ついに第5次十字軍が駐留するエジプトに渡った[90]。彼はまず、ダミエッタの町を包囲していた十字軍に対して戦闘の中止を呼びかけたが、十字軍の行為に幻滅を覚えた[91]。その後、供を一人連れただけでイスラーム陣営に乗り込んでスルタンのメレク・アル=カーミルと会見しキリスト教への改宗を迫った。スルタンは改宗には応じなかったものの、フランチェスコは丁重にもてなされたという[92]。この席でフランチェスコはイスラーム法学者との対決を望み、神明裁判を持ちかけたとされている。すなわち、燃え盛る炎の中に飛び込んでどちらに神の庇護があるかを競おうというのである[93]。フランチェスコ伝の中のこの有名なエピソードは近代以降は史実に根拠を持たない伝説と考えられていた。しかし、カイロに保存されているある墓碑銘の文面によれば、その時期にイスラム法学者がキリスト教修道士と有名な試みを行ったとされており、この伝説も再考されつつある[94]。

スルタンによって十字軍陣営に送り届けられたフランチェスコは、エルサレムなどの聖地巡礼を行っていたが、イタリアから急を告げる使者がやってきてイタリアに戻ることになった[95]。

会則問題と隠棲

Fioretti

フランチェスコが不在の間に、二つの大きな動きが小さき兄弟団の中で顕わになっていた。まず、厳しい規律を緩和しようとする動きがあり、フランチェスコにとっては容認しがたい事態になっていた[96]。

イタリアに帰って来たフランチェスコは、ボローニャの兄弟団が寄進された建物に定住して学問に打ち込んでいることを知ると、呪いの言葉を吐いて病人を含む全員が建物から出ることを命じている[97]。

当時の書物は高価であり、学究生活は清貧と宣教には馴染まないとしてフランチェスコは常々戒めていたし[98]、石造りの建物に定住するなど兄弟団の理念に反することであった[99]。

ポルツィウンクラに戻ってくると、そこにはアッシジ市が寄贈した建物が建てられていたので、フランチェスコは屋根に上って瓦を剥がし始めた。それを止めさせるためには、アッシジ市の役人が「その建物は寄進したものではなく貸与したものであり、所有権はアッシジ市にあるので壊さないでくれ」と説得するしか無かった[100]。

国を越えて多くのメンバーを集めていた小さき兄弟団は組織化を必要としていたし、その円滑な運営のためにはフランチェスコの求める規律は厳しすぎると、多くが感じていた。さらにそうしたメンバーの多くは、例えばハンセン氏病患者の世話の義務なども厳しすぎるとして、その緩和を求めていた。

その一方で、無原則な放浪生活を行っている例もあれば、男女混じった共同生活を送り、ハンセン氏病の病人と同じ皿から食事を摂るような過激なグループも現れており、これはこれで問題となっていた[101]。フランチェスコの死後、フランシスコ会では「穏健派」と「厳格派」とが対立することになるが、その萌芽が現れていたのである。

フランチェスコは兄弟団内部の調整を試み、共同体への加入希望者には一年間の修養期間が課せられることになった[102]。また、在俗のままに悔悛の生活を送るための第3会も組織化された[103]。しかし、フランチェスコは兄弟団の規律の緩和に関してはどうしても応じられず、事態は行き詰ってしまう。雛が多すぎて翼の下に置ききれない雌鶏の夢をこの頃フランチェスコは見ており、自分の能力を越えたところまで兄弟団が成長したことを悟ることになった[104]。彼は、1220年に兄弟団の総長職を古くからの同志であるカッターニに譲り[105]、以降は精神的指導者では有り続けるものの、隠遁生活に入る。(1221年にカッターニが死ぬと、エリアが総長職を継いだ[106]。)

フランチェスコは23条からなる会則を起草して1221年の総会でそれを提示したが、総意を得ることはできず、教皇ホノリウス3世の認可も得ることが出来なかった。これは「認可されなかった会則」あるいは「第一会則」と呼ばれている[107]。

フランチェスコはフォンテコロンボの隠所にひきこもり、兄弟団の後見人であるウゴリノ枢機卿の助言も受けながら、大幅な妥協を強いられて会則を書き直した。1223年の総会において承認され、教皇に提出されたこの会則は「認可された会則」あるいは「第二会則」と呼ばれている[108]。これ以降、フランチェスコは初期の同志数人と共に森や洞窟で祈りと観想に日々を過ごした。

この時期のエピソードとして、1223年のクリスマスが有名である。ジョバンニという貴族から提供されてグレッチオの山中に滞在していたフランチェスコは、クリスマスを祝うにあたって聖書に描かれたベツレヘムを再現しようと思い立ち、厩舎や飼葉桶を設えた上で雄牛やロバを連れてきてミサを行った。このミサは、フランチェスコが赤ん坊を抱き上げる姿をはっきりと見たと証言する者がいたほどに、参列者に強い印象を与えた。[109] 世界中のカトリック教会では今日に至るまで、クリスマスになると聖堂内に厩舎の模型を設えている。

また、1224年にはラヴェルナ山中において六翼の天使から聖痕を受けたとされている[110]。聖痕とは、十字架刑に処せられたキリストの5か所の傷(両手、両足と脇腹)と同じものが身体に現れたものを言い、キリストの模倣を徹底させようとしたフランチェスコの高い精神的境地を象徴する奇跡とされている。キリスト教世界では聖痕の報告例は少なからず有るが、フランチェスコのそれは、聖痕の最初の事例であり、数少ない男性の事例でもある。

死

「聖痕を受けるフランチェスコ」(画:ジョット、1325年)

聖痕を受けた後、フランチェスコは再び各地を回り始めるが、徐々に身体が弱り始めていた[111]。頭痛に悩まされ、目はほとんど見えなくなり、サン・ダミアノ教会でキアラの看病をしばらく受けた[112]。フランチェスコの代表作『太陽の賛歌』(『あらゆる被造物の賛歌』)は、この時期に作られたとされている[113]。

総長職を務めていたエリアの説得で、フランチェスコは教皇の医師団の診察を受けることになったが、病状は回復しなかった[114]。死期を悟った彼は滞在先のシエナ、そしてチェッレで遺言を書き取らせた後、活動の原点だったポルチウンクラへの帰還を希望した[115]。聖人との評判が高まっていたフランチェスコの聖遺骸を切望する各都市の思惑を避けるために、アッシジから軍隊が派遣されてフランチェスコは故郷に護送された[116]。

アッシジ市内の司教館で最後の日々を過ごしたのち、フランチェスコはポルチウンクラに運ばれ、市民たちが警護に当たる中で1226年の10月3日に死んだ。臨終に当たっては『太陽の賛歌』の斉唱と『ヨハネ福音書』の受難の箇所の朗読が行われ、フランチェスコは地面に敷いた苦行衣の上に裸で横たわって。息を引き取ったという[117]。

遺骸はアッシジに運び込まれたが、その葬列はサンダミアーノ教会でしばし立ち止り、キアラたちが最後の別れを告げた[118]。そして、サン・ジョルジュ教会に葬られた[119]。

死後の列聖

フランチェスコの死の数日後、小さき兄弟団の総長エリアは世界中のメンバーに対して書簡でフランチェスコの聖痕を報告した[120]。多くの人々がフランチェスコの墓に殺到して、多くの奇跡が報告されるようになった。フランシスコの列聖が宣言されたのは1228年7月のことである[121]。死後2年にも満たない迅速なこの処置はグレゴリウス9世、つまりかつてフランチェスコを庇護して助言を与えていたウゴリーノ枢機卿によるものだった[122]。そして、1230年にエリアが建てさせた壮麗なサン=フランシスコ大聖堂の地下に移葬された[123]。

思想

「小鳥への説教」(画:ジョット、1305年頃)

現存最古のフランチェスコ像(スビアーコの聖窟のインフェリオーレ教会蔵、1223年作)

「聖フランチェスコ」(画:フランシスコ・デ・スルバラン、1658年)

「フランチェスコ像」(イタリア・ピエモンテ州)

フランチェスコに関する文献資料は数多くあり、そのなかには師を偲ぶ弟子の修道士たちによって記された、『聖フランチェスコの小さい花』(I Fioretti)と題する14世紀完成の伝記があり、多くの人に親しまれている。そこに記されたフランチェスコの生き方は、まさに「托鉢修道士の鑑」である[124]。

また、フランチェスコの思想の性格をよくあらわしたものに、彼の死の床で歌われたという有名な「被造物の讃歌」がある。この讃歌は、「もの皆こぞりて御神を讃えよ、光のはらから(同胞)なる日を讃えよ」という著名な一節から「(兄弟たる)太陽の讃歌」と呼ばれることもある[125]。そこでは太陽・月・風・水・火・空気・大地を「兄弟姉妹」として主への讃美に参加させ、はては死までも「姉妹なる死」として迎えたのである。フランチェスコ自身の内部では、清貧と自由と神の摂理とが分かちがたく結びついており、この三者が調和してこそ、簡素で自然で純朴な、明るい生活を営むことができるのであった[126]。こうしたことから、彼は西洋人としては珍しいほど自然と一体化した聖人として、国や宗派を超えて世界中の人から敬慕されている。

万物兄弟の思想と自然保護の聖者

フランチェスコが求めたものは異端を帰順させたり、いかがわしい聖職者を断罪することではなく、ただ神を讃美し、小鳥やオオカミなどをふくむ神のあらゆる被造物を自分の兄弟姉妹のように愛し、福音を伝え、単純と謙虚の道を歩むことであった[127]。フランチェスコは、ウサギ、セミ、キジ、ハト、ロバ、オオカミに話しかけて心がよく通じ合ったといわれる[128]。魚に説教を試み、オオカミを回心させた伝説が知られ、とくに小鳥に説教した話は有名である[注釈 1]。[129]。『聖フランチェスコの小さい花』にも、説教を聞く者がいないときフランチェスコは小鳥を相手に説教したという逸話が収載されており、同様の伝承は数多く伝えられている[130][注釈 2]。

フランチェスコの以上のような事績から、1978年から2005年まで教皇位にあったヨハネ・パウロ2世は、1980年、フランチェスコを「自然環境保護の聖人」に指定した[131]。

フランチェスコにとっては、人類すべてのみならず、天地の森羅万象ことごとく、唯一神たる天の父とマリアを母とする兄弟姉妹なのであった[132]。こうした「万物兄弟の思想」はフランチェスコとその修道会を貫くものであり、フランシスコ会の修道士が「フライアー」friar と称される由縁である[133][注釈 3]。このことについて、ピーター・ミルワードは、フランチェスコは「兄弟」「姉妹」の語を用いることにより、キリスト教会がイエス・キリストの家族たるべきことを主張し、万人さらには万物を同じ家族として遇することによって、当時、商業の勃興と並行して広がりつつあった、教会制度および国家制度における法的虚礼を排そうとしたものと指摘している[134]。

清貧と平和の思想

フランチェスコの修道生活に関する思想はフランシスコ会の会則によく現れている。フランシスコ会の会則は、当時のベネディクト会の会規とはきわめて質の異なるものである一方、深い部分では互いに共通する特徴を有しており、フランシスコ会士は、より徹底した従順・清貧・貞潔に生きた[135]。フランチェスコは貧しさを礼賛することにかけては徹底しており、物質的な豊かさのみならず、精神的ないし知的な豊かささえも認めなかった[136]。ここは、同じ托鉢修道会ではあったが学問や理論の重要性を認めたドミニコ会とも異なる点であり、フランチェスコは「心貧しいことこそ神の御心にかなう」と主張し、修道士に学問や書籍は不要と喝破している[137]。また、上に述べた「万物兄弟の思想」は、托鉢修道士同士が互いに兄弟と呼び合う関係を生み出した[138]。

フランチェスコは、清貧の理想について、これを当時の騎士道と吟遊詩人の言葉をになぞらえて、「清貧の貴婦人」という擬人法で表現した。つまり、騎士が貴婦人に慇懃に奉仕し、吟遊詩人が賛美の歌を貴婦人に捧げるように、フランチェスコも清貧のために献身することこそ理想と考えたのである[139]。

フランチェスコはまた、人間にとって本当に必要なものは愛と平和だけであり、それ以外のものはすべて不要だと主張し、いさかいや対立は所有することに端を発すると説いたように、その清貧の思想は彼の平和主義と分かちがたく結びついていた[140]。キリスト教とイスラームの宗教対立の時代、そしてまたキリスト教世界が十字軍の熱狂のただなかにあった時代に、他宗教との対話のため、対立する陣営にみずから赴いている点も注目される[141]。

フランチェスコに強い関心を寄せた思想家として、20世紀前半のフランスの女流哲学者シモーヌ・ヴェイユが知られる[142]。シモーヌ・ヴェイユは『神を待ち望む』(1950)のなかで、「サンタ・マーリア・デッリ・アンジェリ教会の12世紀の小さな礼拝堂は、比類のない清らかさをたたえており、そこで聖フランチェスコはよく祈ったのです。生涯ではじめて私はなにか私よりも力強いものに促され、ひざまづいて祈ろうと思いました」[143] とペラン神父に打ち明けている。

「聖フランシスコの平和の祈り」

「フランシスコの平和の祈り」と呼ばれる祈祷文は広く知られ、マザー・テレサやヨハネ・パウロ2世、マーガレット・サッチャーなど著名な宗教家や政治家が公共の場で引用し、聴衆と共に朗誦するなどして有名である。多くの人がフランチェスコの作と信じていて、そのように書かれた本やパンフレット、ポストカードも数多く存在するが、これはフランチェスコ本人の作ではない。初出は1912年のフランス語によるものであり、誤解によって聖フランシスコの作と伝えられ広められたものである[144]。

とはいうものの、博愛と寛容の精神を逆説で説く内容はフランチェスコの精神をよく表現しているとされており、誤解が解かれることもなく、多くの人々にこの名前で

愛唱されている[145][146]。

聖痕

フランチェスコの時代にあって、キリストと同じ傷が身体に現れる「聖痕」は想定外の出来事だった[147]。実際、グレゴリウス9世も聖痕の話を信用しなかったし、列聖審査でも聖痕は考慮されていない[148]。勅書によって、フランチェスコの聖痕が承認されたのは1237年になってからであるが[149]、聖痕を否定する動きはフランチェスコの死後100年以上も続いていた[150]。それほどに、聖痕はスキャンダラスな出来事だったのである[151]。

フランチェスコの死後直後に、最初に聖痕について報告したエリアは、聖痕の奇跡が生じた場所や日時、目撃者について何も言及していない[152]。聖痕について言及されているとされる一次資料は、晩年のフランチェスコの傍らにつき従っていた司祭レオーネが残した文書である。これは、慰めの言葉を求めたレオーネに対してフランチェスコが祝福の言葉(現在、『兄弟レオーネの祝福』[153]と題されている)を書きつけて渡した羊皮紙の余白に書き込まれた注釈である。[154]

これによれば、ラヴェルナ山中でフランチェスコは天使セラフィムと出会い、それと対話する中で安らぎを得て、その後に「スティグマ」を得たとある[155]。つまり、第一伝記や大伝記などが語るように、セラフィムと聖痕は時を同じくして現れた訳ではない[156]。さらに、レオーニは「スティグマ」という言葉を「聖痕」の意味では使っていないと考えられる。同じ文書の中でパウロの言葉「私はイエスの焼印(スティグマ)を身に受けている」に言及しており、文脈からすればパウロが受けた「スティグマ」と同じものを指していると考えられるからである。パウロが受けた焼印=スティグマについては、様々な解釈がなされて来たが、「生身の人間にキリストと同じ傷が現れること」を指すような使われ方は、その当時にも行われていない。[157]

第一伝記を執筆したチェラノのトマスは、レオーネの文書にあった「スティグマ」をエリアが報告した聖痕の話であると解釈し、直前に出てくるセラフィムからそれを受けたという物語を作り上げたと考えることができる。こうして、天使(セラフィム)との会話によって慰められたフランチェスコの話が、キリストを模した天使(セラフィム)によって聖痕を受ける話に変貌した。[158] なお、手の聖痕自体の描写はエーリアとトマスでは、まったく異なる。エリアによれば、それは傷の跡であり、トマスによれば、それは釘のような形をした肉の突起である[159]。

聖痕の真相が何であれ、フランチェスコの信奉者達にとって聖痕は、フランチェスコが追及した「キリストの模倣」の最終形態であった。福音の教えに忠実に従うために、フランチェスコは自らキリストの生涯を繰り返しているのだと、仲間達は考え、フランチェスコの晩年を新たなキリストの受難として記憶した[160]。もっとも、聖痕によってフランチェスコはいっそう尊敬すべき聖人となったが、その反面で追従者がフランチェスコの言葉に厳密に従う義務から解放されたという側面もある[161]。事実、フランチェスコの死後に会の規則はどんどん緩められていった[162]。

フランチェスコの聖痕が教皇によって認められて有名になると、シエナのカタリナなど聖痕を受けたと称する事例が報告されるようになった。その多くが女性であり、フランチェスコのような男性の事例はほとんどない。

フランチェスコに関する文書資料

13世紀に活躍した人間としては、フランチェスコは多くの文書を残したし、彼に関連する文書も多く残されている。

フランチェスコ自身の著作として重要なのは兄弟団のために書かれた会則であるが、1210年の原始会則は今日残されていない[163]。1222年の『公認されなかった会則』[164]はフランチェスコが、兄弟団としてどのような集団を構想していたのかを示しており[165]、さらに1223年の『公認された会則』[166]と比較することで、フランチェスコがローマ教会との軋轢の中で何を断念しなくてはならなかったのかが分かる[167]。『訓戒』[168]も、会則同様にフランチェスコが兄弟団に寄せていた想いを知る上で役に立つ[169]。死期を悟った彼が書き取らせた『遺言』[170]は自伝的要素を持っており、貴重な価値を持っている。

この他に、いくつかの書簡がフランチェスコには残っている。ほとんどがラテン語かイタリア語(ウンブリア方言)による口述筆記であるが、レオーニに宛てた二通のみ自筆のものとして残されている[171]。(フランチェスコは「無知で字が読めない」と自称することはあったが[172]、簡単なラテン語なら書けた。)

フランチェスコの作った歌は多く残されていない。彼がよく歌ったとされるプロバンス語の歌はまったく残っていない。フランチェスコは詩にあわせて曲も作ったとされているが、これも全く残っていない[173]。しかし、最晩年に作られた『太陽の賛歌』(『あらゆる被造物の賛歌』)[174]はイタリア語(ウンブリア方言)で書かれた記念すべき最初の詩として評価されるとともに[175]、世界のあらゆるものを肯定的に捉えるフランチェスコの感性を示す作品である。「あらゆる被造物、森羅万象の友、兄弟であり、あらゆるものに愛を振りまいていた」というフランチェスコ像[176]は、この歌に依るところが大きい。また、この歌を基にして作られた讃美歌75番『ものみなこぞりて』は今もプロテスタントの教会で歌われている。

フランチェスコの伝記はチェラノのトマスによって、まず執筆された。列聖式に間に合わせるために、1228年に完成している。これが『第一伝記』と呼ばれるものである。その後、フランチェスコを知る初期の弟子等から寄せられた資料を基に再び執筆されたのが『第二伝記』である。[177]

この時点でフランシスコ内部では厳格派vs穏健派が対立しており[178]、チェラノのトマスが穏健派の立場から、ある資料を採用しなかったり言葉を濁している可能性は考慮しなくてはならないにしても、この二つの伝記はフランチェスコの生涯とフランシスコの思想を知る上で重要な役割を果たしている。

トマスへの情報提供者の中でも重要なのは、晩年のフランチェスコに付き従った兄弟レオーニであるが、トマスはその全てを採用しなかったと見られる。このレオーニが残した証言を多く残しているとされているのが、『三人の伴侶の伝記』、『完徳の鑑』、『旧伝記(ペルージャ古伝)』などの伝記であり、これらの文書には厳格派の立場が現れているとされている。[179]

厳格派と穏健派の対立で混乱したフランチェスコ像を統一すべく、1260年の総会は総長ボナベントゥラに公式なフランチェスコ伝の執筆を要請し、その結果出来上がったのが、『大伝記』である。これは1263年の総会で承認され、さらに1266年にはこれ以外のフランチェスコに関する書物の破棄が命じられた。[180]

『大伝記』で描かれるフランチェスコ像は中道を目指したものではあるが、穏健派/コンヴェントゥアーリ派の思うフランチェスコ像に近いものである。大伝記とジョットによって描かれた絵画によって、フランチェスコのイメージが構成される時代がその後長く続いた。19世紀末になって様々な文書が再発見され、フランチェスコ研究が盛んになった。その中でも重要なのは1894年のポール・サバティエの『アッシジのフランシスコ』である。[181]

歴史的記述ではない、アレゴリー詩ではあるが、『聖フランチェスコと清貧の貴婦人との霊的結婚』は初期の兄弟団の雰囲気を良く伝えている[182]。また、フランチェスコの死のおよそ一世紀後にイタリア語で書かれ、厳格派/聖霊派の影響を強く受けた説話集『聖フランチェスコの小さき花』も、当時を知る上で貴重な史料とされる[183]。

この他、初期の兄弟団の状況を知るフランシスコ会内の史料としては、ジョルダーノ・ダ・ジャーノ『年代記』、エレクトンのトマス『小さき兄弟団のイングランド到来について』があり、外部史料としては、ジャック・ド・ヴィトリの書簡と『東方史』とヴァンドーヴァーのロジャーによる『年代記』などがある。[184]

関連史跡

アッシジの聖フランチェスコ聖堂

アッシジの町は、イタリア国鉄アッシジ駅から公共バスに乗り、丘陵を上った中腹の細長い台地上に立地する。アッシジの旧市街(現在の市壁の内部)西側に壮麗なゴシック建築「聖フランチェスコ聖堂」がある。この聖堂の建設は第二代総長エリアによって1228年に着手され、1230年には早くも下部教会が完成してフランチェスコの遺骸が移された。さらに1239年には上部教会も完成し、巨匠ジョット・ディ・ボンドーネによって「聖フランチェスコの生涯」が描かれた。[185] これはフランチェスコの事績を28枚のフレスコ画であらわしたものであり、鳥に説教するなどの聖人のイメージを広めた。フランチェスコの墓は、エリアによって完全に埋められていたが、1818年に発見されて今では公開されている[186]。

現在の市壁は、フランチェスコ存命期に市民によってつくられた城壁の外側をめぐっており、聖フランチェスコ大聖堂はフランチェスコ時代の城壁からは外側にあたる。旧城壁の内側には、ロッカ城、サン・ルフィーノ大聖堂、ミネルヴァ神殿のほか、フランチェスコの生家、キアラの生家がある。また、旧城壁と新城壁にはさまれた区域には、聖フランチェスコ大聖堂のほか、東にサン・ジョルジョ教会、サンタ・キアラ聖堂、南にサン・ピエトロ聖堂がある。

現在の城壁を出た下方には、南方にフランチェスコの回心のはじめを飾るサン・ダミアノ聖堂があり、そのさらに南方にリヴォトルト聖堂がある。サン・ダミアノ聖堂はのちに拡充され、現在はクララ会の所有となっている。リヴォルト聖堂は、回心後のフランチェスコが最初期に弟子たちと共住生活を行った豚小屋を覆うように建てられている。南西方向には、宣教の最初の拠点となったポルツィウンコラ礼拝堂を内部に抱えるサンタ・マリア・デリ・アンジェリ聖堂、南東方向にはサン・タンジェロ修道院がある。このように、アッシジにはフランチェスコとその修道会に関する遺跡・遺構がきわめて多い。

以上、アッシジの聖フランチェスコ聖堂および関連修道施設は2000年、ユネスコの世界遺産に登録されている。

フランチェスコが創立した会

アッシジのキアラ(画:シモーネ・マルティーニ、1322年–1326年)

「生涯」の章で記された通り、フランチェスコは既存の修道会と似たような組織を作ろうとは思っていなかったし、そもそも自身が司祭や伝統的な修道士になろうと考えたことは一度も無かった[187]。1210年にローマ教皇庁に提出した原始会則は平信徒と聖職者が混じり合って出来た共同体のための会則であり、既存の修道会とはまったく異なるものであった[188]。しかし、彼を中心にして出来上がった「小さき兄弟団」は彼の意図を越えて成長し、「フランシスコ会」の名で知られてローマ教会を支える大修道会として発展して行くことになる。

男子修道会(第一会)と女子修道会(第二会)からなる伝統的な修道会のようにフランシスコ会も男女別修道会制をとる。第一会はその起源を1209年頃アッシジで成立し、1210年に教皇インノケンティウス3世によって口頭認可された「小さき兄弟団」に置く。この小さき兄弟団は、今日『公認された会則』の名で知られる会則を1223年に教皇ホノリウス3世から認可を受けて現在に至っているが、フランチェスコの死後には穏健派と厳格派に分かれて対立し、それは精霊派(スピリトゥアーレ)vs修院派(コンヴェントゥアーレ)の対立となって数世紀の間続いた。[189]

フランシスコ会は、同時代に設立されたドミニコ会とともに清貧と禁欲の生活を理想とし、従順・清貧・貞潔を掲げるベネディクト会戒律とも共通していたが、清貧の徹底という点で既存の修道会とは一線を画していた。フランシスコ会とドミニコ会はともに、居住する家屋も食物ももたず、すべてを他者の喜捨にたよったため、「托鉢修道会」と呼ばれた。

フランチェスコは学究生活を清貧に馴染まないものとして退けていたが、周囲の説得で神学研究が行われるようになり、スコラ哲学の一大拠点としてフランシスコ会は機能して行くことにもなる。トマス・アキナスと並び称されたボナヴェントゥラ(1221年?-1274年)や、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス(1266年?-1308年)、オッカムのウィリアム(1285年-1347年)などが有名である。

女子修道会の第二会は、1212年にキアラ(クララ)が家を出てフランチェスコの活動に加わったことを起点とするが、その会則が教皇から認可を受けるのは1253年になってからで、フランチェスコの没後27年、キアラが死ぬ僅か2日前のことである。キアラの下に女性達は手仕事で生計を立てて、病人の世話などを行い「貧しき貴婦人たち」と呼ばれたが、今日ではクララ会と呼ばれている。

一般信徒(在俗者)のための第三会は1221年に設立された。小さき兄弟会の分裂を避けるための組織化が図られていた時期に、「純朴な人々のための小さな共同体」という性格を留めさせておきたかったフランチェスコ意図を汲んで、ウゴリーノ枢機卿の提案で作られたものとされている。しかし、教皇庁の利害に奉仕する属人的かつ修道士的な一種の民兵団として利用された側面もある[190]。

年譜

生前

- 1181もしくは1182年 -ピエトロ・ベルナルドーネとピカの子としてアッシジに生まれる。

- 1198-1200年 -アッシジの内乱。

- 1202年 -アッシジとペルージャの戦いに参加し、捕虜となる。

- 1203年 -アッシジとペルージャの和約。アッシジへ帰郷。

- 1203もしくは1204年 -病を得る。

- 1205年 -参戦でプーリアに向かうが、途中で引き返す。回心が始まる。

- 1206年 -父と対立し、財産を放棄する。病人の世話や、聖堂の修復を行う。

- 1208-29年 -アルビジョワ十字軍。

- 1209年 -ポルツィウンクラの礼拝堂で福音の呼びかけを聞く。ベルナルドやカッターニが仲間になる。

- 1210年 -仲間とともにローマに向かい、教皇インノケンティウス3世から「小さき兄弟団」の会則(『原始会則』)を口頭で認可してもらう。

- 1211もしくは1212年 -アッシジの貴族の娘であるキアーラが出家し、フランチェスコが剃髪する。

- 1212年 -子供十字軍。

- 1212から1214年頃 -シリア伝道を目指すが、ダルマチアに漂着。モロッコ伝道も試みるが、病で断念。

- 1217年 -ポルツィウンコラの総会で国外宣教が決定される。

- 1219-1220年 -東方伝道でエジプトへ赴く。スルタンに面会。

- 1220年 -モロッコで5人の兄弟団メンバーが殉教し、兄弟団内部にも内紛ありとの知らせがありイタリアに帰還。兄弟団の当節をカッターニに委ねる。またローマ教皇庁は兄弟団の保護者としてウゴリーノ枢機卿を指名する。

- 1221年 -カッターニ死去に伴い、エリアが総長となる。フランチェスコは新会則を総会に提出するが、同意を得られず、教皇庁の認可も得られなかった(「公認されなかった会則」)。

- 1223年 -新たな会則を起草し、教皇ホノリウス3世が認可する(「公認された会則」)。グレッチォでベトレヘムを再現したクリスマスを祝う。

- 1224年 -ラヴェルナ山で手足と脇腹に聖痕を受ける。

- 1225年 -病に苦しみサン・ダミアーノ教会で療養し、『太陽の讃歌』を作る。リエティで教皇の医師団の治療を受けるが回復せず。シエナで遺言をしたためる。

- 1226年 -アッシジに移送され、ポルツィウンコラで死去。遺体はサン・ジョルジョ聖堂に葬られる。

没後

2013年教皇着座式にのぞむホルヘ・マリオ・ベリゴリオ。コンクラーヴェで選出されたさいブラジルの枢機卿に「貧しい人のことを忘れないでください」と言われ「アッシジのフランチェスコ」を思い出し、これを教皇名とした。アッシジのフランチェスコの精神が21世紀のカトリックの教会の中心に据えられた象徴的出来事である。

- 1228年 -チェラーノのトマスによる『第一伝記』。7月16日、教皇グレゴリウス9世によって聖人に列せられる。

- 1230年 -エリアの指示で建設中の壮麗な聖フランチェスコ大聖堂に遺骸を移葬。同年、グレゴリウス9世は教勅によって、会則を穏健に解釈するとともに、フランチェスコの遺言の効力を無効とする。

- 1246/47年 -チェラーノのトマスによる『第二伝記』。

- 1253年 -キアラによる会則の認可。キアラ死去。

- 1255年 -キアラ列聖。

- 1263年 -フランシスコ会総長のボナヴェントゥラによる『大伝記』が承認を得る。

- 1266年 -ボナヴェントゥラによる『大伝記』が唯一の公式な伝記に指定されるとともに、他のあらゆるフランチェスコ伝の破棄が命じられる。

- 13世紀末 ーフランチェスコ大聖堂上堂に、ジョットによってフランチェスコの生涯がフレスコ画で描かれる。

- 1818年 -フランチェスコ大聖堂地下から伝承通りにフランチェスコの遺骸が発見される[191]。

- 1882年 -聖フランシスコ生誕700年祝賀にあたって回勅が出され、近代歴史学的なフランチェスコ研究が盛んになる[192]。

- 1894年 -プロテスタント牧師のポール・サバティエによるフランチェスコ研究が発表され、後世のフランチェスコ研究に大きな影響を与える[193]。

- 1939年 -フランチェスコ、シエナのカテリナとともにイタリアの守護聖人となる[194]。

- 1978年 -フランチェスコの遺骸の科学的検証がなされる[195]。

- 1979年 -フランチェスコ、環境保護運動の守護聖人となる[196]。

- 2013年―第266代教皇にブエノスアイレス大司教のホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢機卿が登位し、フランチェスコの名をとって「フランシスコ(ラテン語名フランキスクス)」を名乗る[197]。

(以上、出典が示されていないものは、ルゴフとフルゴーニによる二つの年表[198]を元としている。)

フランチェスコを題材にした作品

映画

- 『神の道化師、フランチェスコ』 - 1950年公開のロベルト・ロッセリーニ監督によるイタリア映画。

- 『剣と十字架』 - 1962年公開。『カサブランカ』のマイケル・カーティス監督のアメリカ映画。フランチェスコの生涯が丁寧に描かれている。ハリウッド映画であるが、アッシジをはじめとするイタリア各地とローマのチネチッタ撮影所とで撮影された。フランチェスコの親友パオロ・デ・ヴァンドリア伯爵役は『素晴らしきヒコーキ野郎』のスチュアート・ホイットマン。

- 『ブラザー・サン シスター・ムーン』 - 1972年のイタリア映画、フランコ・ゼフィレッリ監督。彼とその弟子たちの初期の様子を描いた青春群像的な映画。

- 『フランチェスコ』 - 1989年公開のイタリア・西ドイツ共同製作映画。リリアーナ・カヴァーニ監督の伝記的映画作品。ミッキー・ロークがフランチェスコを演じている。

音楽

- 『小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ』- フランツ・リストによるピアノ曲2つの『伝説』第1曲。

- 『気高い幻想』- パウル・ヒンデミットによるバレエ音楽。

- 『アッシジの聖フランチェスコ』- フランスの20世紀の作曲家オリヴィエ・メシアンによるオペラ。

- 『アッシジの聖フランシスコの4つの小さな祈り(FP142)』- フランスの20世紀の作曲家フランシス・プーランクによる無伴奏男声合唱組曲。

- 『アッシジの聖フランシスコによる「平和の祈り』- 日本の作曲家高田三郎による聖歌。『聖フランシスコの平和の祈り』の日本語訳に曲を付けたものであるが、作曲上の都合から一部意訳・翻案されている部分がある。

文学

ギルバート・ケイス・チェスタートン『アシジの聖フランチェスコ』石本正昭訳、中央出版社〈ユニヴァーサル文庫〉、1970年。- アベル・ボナール 『聖性の詩人フランチェスコ』 大塚幸男訳、白水社、1976年。ASIN B000J9B29U。

- ニコス・カザンザキス 『アシジの貧者』 清水茂訳、みすず書房、1981年。

ジュリアン・グリーン『アシジの聖フランチェスコ』人文書院、1984 ISBN 4409140248

クリスティアン・ボバン『いと低きもの-小説・聖フランチェスの生涯』中条省平訳、1995年:詩・小説・随筆を自由に混淆させた文学作品。1993年、ドゥ・マゴ賞およびカトリック文学大賞を受賞した。

その他

- 「聖女」として有名なマザー・テレサは彼の人生を聞き、修道女を目指したといわれる。

アメリカ合衆国の都市サンフランシスコ、ブラジルのサンフランシスコ川の地名は、彼の名前にちなんでいる。- 日本国内では、兵庫県西宮市の学校法人仁川学院、長崎県長崎市の聖母の騎士高等学校がフランチェスコの理念を教育目標としている。

ギャラリー

つぎはぎだらけのフランチェスコの衣服(アッシジの聖フランチェスコ大聖堂)

「兄弟」(修道士)レオーネにあてたフランチェスコ真筆の書簡(聖フランチェスコ大聖堂所蔵)

レリーフ「小鳥に説教するフランチェスコ」(オーストリア、ザルツブルク)

教皇インノケンティウス3世に謁見するフランチェスコの一行(ジョットによる壁画、アッシジ、1305年頃)

スルタンの前に立つフランチェスコ(ジョットによる壁画、アッシジ、1305年頃)

教皇ホノリウス3世に説く聖フランチェスコ[注釈 4](ジョットによる壁画、アッシジ、1305年頃)

「法悦のフランチェスコ」(画:ジョヴァンニ・ベリーニ、1480年-1485年)

「アッシジの聖フランチェスコ」(画:ラファエロ・サンティ、1502年頃)

「アッシジの聖フランチェスコ」(画:ピーテル・パウル・ルーベンス、1619年頃)

「法悦のフランチェスコ」(画:ルイス・トリスタン、1620年頃)

「フランチェスコと天使」(画:パスクアーレ・オッティーノ、1620年代)

「法悦のフランチェスコ」(画:ホセ・デ・リベーラ、1642年)

「聖フランチェスコ像」(フランシスコ・デ・スルバランによる彫刻、1645年)

「祈りを捧げる聖フランチェスコ」(画:バルトロメ・エステバン・ムリーリョ、1645年-1650年)

サン・ダミアノのキリストの板絵

ポルツィウンコラ

脚注

注釈

^ 6世紀にケルト人のコルンバがネス湖の怪物の祖先に説教したことをふまえ、フランチェスコは、ウンバルスのグッビアの住人を恐怖に陥れていたオオカミに厳しく説教し、回心させたといわれる

^ 魚に説教したのは、フランチェスコの後を受けて説教者となったパドヴァのアントニオであるともいわれている。

^ 托鉢修道士(フライアー)の語源は「兄(弟)」を意味するラテン語の「フラーテル」frater である。ミルワード(1993)p.88

^ アッシジに近い聖母マリアの礼拝堂を修復したフランチェスコが、毎年、礼拝堂の献堂記念日に礼拝に訪れた人びとに完全な免償を与えるよう教皇に頼む場面を描いたものである。マックスウェル・スチュアート(1999)p.140

参照

^ 佐藤&池上(1997)pp.289-290

^ cf. Noel Muscat, “St. Francis of Assisi” in Franciscan info & tidbits.

^ フランシスコ会日本管区

^ ルゴフ p.40, フルゴーニ p.24

^ フルゴーニ p.24, p.235

^ フルゴーニ p.21

^ 『第二伝記』p.36

^ ルゴフ p.40, フルゴーニ p.22

^ フルゴーニp.23

^ ルゴフ pp.41-42, フルゴーニ p.29-30,『第一伝記』p.19, 『第二伝記』p.36,

^ ルゴフp.42, フルゴーニ p.22

^ フルゴーニpp.29,32

^ フルゴーニ p.42, 『第二伝記』p.40

^ ルゴフpp.2-6

^ ルゴフ、pp.42-43、フルゴーニ、pp.24-28

^ ルゴフ、p.43、フルゴーニ、pp.28,34, 『第二伝記』pp.37-38

^ ルゴフ pp.43-44、フルゴーニ pp.36-41、『第一伝記』pp.23-24

^ ルゴブ p.45

^ フルゴーニ、pp.34-35、『第一伝記』pp.21-22

^ フルゴーニ、p.43、『第二伝記』p.41

^ フルゴーニ、pp.45-46、『第一伝記』pp.25-27

^ ルゴフ pp.51-52 , フルゴーニ p.47、『聖フランシスコ小品集』p.287, 『第二伝記』pp.43-44

^ フルゴーニp.31

^ フルゴーニ p.46, 『第二伝記』p.42

^ ルゴフ pp.48-49

^ ルゴフ pp.52-53, フルゴーニ p.51,59, 『第二伝記』pp.44-46

^ ルゴフpp.49-50, フルゴーニ p.46,『第一伝記』p.29-39, 『第二伝記』p.44-47

^ ルゴフp.52, フルゴーニ pp.58-59,『第一伝記』p.41

^ ルゴフ pp.50-51, フルゴーニ p.57,『第一伝記』p.40

^ フルゴーニ p.59,62

^ 『第一伝記』p.47

^ ルゴフ p.53, 『第二伝記』pp.54-55,『大伝記』pp.43-44

^ フルゴーニ p.59,『第一伝記』p.47

^ ルゴフ pp.-, フルゴーニ p.60,63『第一伝記』p.43

^ ルゴフ pp.40-41, フルゴーニp.46,57,67,109,『第二伝記』pp.48,168

^ ルゴフ pp.194-197, フルゴーニ p.62,88,93-94,『第二伝記』pp.49,111-116

^ ルゴフ pp.192-194, フルゴーニ p.95-96,『第二伝記』pp.104-108

^ ルゴフ 序文v, フルゴーニ p.94

^ ルゴフ pp.53-54, フルゴーニ pp.72-77,『第一伝記』pp.47-49

^ ルゴフ p.18,フルゴーニ pp.49-51

^ ルゴフp.53

^ ルゴフ p.54, フルゴーニ pp.64-66,『第一伝記』pp.50-51

^ フルゴーニ p.64, 『第二伝記』p.147

^ ルゴフ p.71, フルゴーニ p.64

^ ルゴフ pp.49,56, フルゴーニ pp.60-61,108-109,『第一伝記』pp.33

^ ルゴフ p.54, フルゴーニpp.106-107,『第一伝記』pp.52-52, 『第一伝記』p.50

^ 『第二伝記』 p.118

^ ルゴフ p.55,『第一伝記』p.52

^ ルゴフ pp.54-55

^ フルゴーニ pp.107-108

^ ルゴフ pp.55-56, フルゴーニp.112,『第一伝記』p.58

^ フルゴーニ p.109

^ ルゴフ p.207, ヨルゲンセン pp.111-112, 『第一伝記』 pp.72-73

^ ルゴフ pp.57-62, フルゴーニ p.118,『第一伝記』pp.62-65, 『第二伝記』pp.51-53

^ ルゴフ p.60, フルゴーニ p.118,『第一伝記』pp.62-63

^ ルゴフ p.225, フルゴーニ p.79

^ ルゴフ p.15, フルゴーニ p.131, 小田内 pp.171-180

^ フルゴーニ p.99

^ ルゴフ pp.7-8

^ ルゴフ pp.14-16,59, フルゴーニ pp.-

^ ルゴフ p.59, フルゴーニ pp.120-121

^ ルゴフ pp.61-62, フルゴーニ pp.121-122,『第一伝記』p.64, 『第二伝記』p.53

^ ルゴフ p.61, フルゴーニ p.123,『第二伝記』p.53

^ ルゴフ pp.25,57-58, フルゴーニ pp.94,118,『第一伝記』p.62, 『第二伝記』p.51

^ ルゴフ pp.57-58, フルゴーニ p.118

^ ルゴフ p.60, フルゴーニ p.119, 『大伝記』p.52

^ ルゴフ p.62, フルゴーニ p.122

^ ルゴフ pp.65-66, フルゴーニ p.140,『第一伝記』pp.78-81

^ ヨルゲンセンpp.117-118, フルゴーニ p.140

^ ルゴフ p.66,70, フルゴーニ p.142,『第二伝記』p.54

^ ルゴフ p.74, フルゴーニ p.144

^ ルゴフ p.74, フルゴーニ pp.144-147

^ フルゴーニ p.147

^ ルゴフ p.75, フルゴーニ p.159,『第一伝記』pp.124-127,167-171 『第二伝記』p.61

^ ルゴフ pp.70-71, フルゴーニ p.142,『第一伝記』pp.108-120,217-238, 『第二伝記』pp.-

^ ルゴフ pp.63-66, フルゴーニ pp.124-131,『第一伝記』pp.102-105

^ ルゴフ p.71, フルゴーニ pp.170-172

^ 『第一伝記』pp.105-106

^ 『第一伝記』p.106

^ 『第二伝記』p.208

^ 『第二伝記』pp.211-212

^ 『大伝記』p.110

^ ルゴフ p.68, フルゴーニ p.137

^ フルゴーニ p.71

^ ルゴフ p.68

^ ルゴフ p.68, フルゴーニ pp.138-139

^ ルゴフ pp.65,72-73, フルゴーニ p.142

^ ルゴフ p.69, フルゴーニ pp.140-141,『第一伝記』p.97

^ ルゴフ pp.69-70, フルゴーニ pp.141-142,『第一伝記』p.99

^ ルゴフ p.75, フルゴーニ p.147,『第一伝記』p.100

^ フルゴーニ p148.,『第二伝記』pp.66-67

^ フルゴーニ pp.149-150,『第一伝記』p.101

^ フルゴーニ pp.150-155,『大伝記』pp.121-122

^ フルゴーニ p.152

^ ルゴフ p.75, フルゴーニ pp.155-156

^ ルゴフ p.76、フルゴーニ p.157

^ ルゴフ p.76、フルゴーニ p.158、第二伝記 p.97

^ ルゴフ p.156、フルゴーニ pp.89,91-92、『第二伝記』 pp.101,234

^ フルゴーニ p.188、『第二伝記』 p.96

^ フルゴーニ p.161、『第二伝記』 pp.96-97

^ ルゴフ p.76、フルゴーニ p.158

^ ルゴフ p.76

^ ルゴフ p.77

^ フルゴーニ pp.159-160、第二伝記 p.59

^ ルゴフ p.76、フルゴーニ p.161

^ ルゴフ p.76, フルゴーニ p.162

^ ルゴフ p.77、フルゴーニ pp.163-164

^ ルゴフ p.78、フルゴーニ pp.164-165

^ ルゴフ pp.81-82、フルゴーニ pp.165-169、『第一伝記』pp.140-144

^ ルゴフ pp.82-83、フルゴーニ pp.175-214、『第一伝記』 pp.159-160、『大伝記』pp.160-161

^ ルゴフ p.83、フルゴーニ pp.215-217、『第一伝記』 p.164

^ ルゴフ pp.83-84、フルゴーニ pp.215-216

^ ルゴフ p.84、フルゴーニ pp.217-222

^ ルゴフ p.84、フルゴーニ pp.224-225

^ ルゴフ p.84、フルゴーニ pp.225-229、『第一伝記』pp.178-179

^ ルゴフ p.85、フルゴーニ p.229、『第二伝記』p.116

^ ルゴフ pp.85-86、『第二伝記』p.254、『大伝記』pp.173-174

^ ルゴフ p.86、『第一伝記』pp.197-199、『大伝記』p.180

^ ルゴフ p.86

^ フルゴーニ p.175

^ ルゴフ p.86、『第一伝記』pp.205-216、『第二伝記』p.261、『大伝記』pp.181-182

^ ルゴフ p.86

^ ルゴフ p.86

^ ミルワード(1993)pp.85-90

^ ミルワード

^ ミルワード(1993)pp.85-90

^ 今野

^ 今野

^ ミルワード(1993)pp.85-90

^ ミルワード、石井、今野

^ ロバーツ(2003)pp.154-156

^ ミルワード

^ ミルワード

^ ミルワード

^ ミルワード

^ 藤沢

^ 藤沢

^ ミルワード

^ ミルワード

^ 藤沢

^ 川下(2004)

^ cf. André Devaux, “Simone Weil et François d’Assise” in Cahiers Simone Weil X-2 et 3, juin et septembre 1987. Simone Weil, Lettre à Déodat Roché, 1941, in Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu, Gallimard, coll. Espoir, 1962, p. 66.

^ Attente de Dieu, Paris, Ed. du Vieux Colombier, 1950, p.43.

^ Christian Renoux (2001)

^ 『南山神学』31号「髙田三郎と典礼聖歌(2)」 (PDF) (西脇純)

^ 「平和の祈り」-その由来と翻訳- 2.内証-「平和の祈り」の内容(カトリック北浦和教会・堀田雄康神父)

^ フルゴーニ p.176

^ フルゴーニ p.177

^ フルゴーニ p.181

^ フルゴーニ p.182

^ フルゴーニ p.176

^ フルゴーニ p.183

^ 『小品集』第3章pp.55-59

^ フルゴーニ p.183, ルゴフ p.95

^ フルゴーニ p.184

^ フルゴーニ p.185

^ フルゴーニ pp.185-186

^ フルゴーニ p.198-203

^ フルゴーニ pp.175,188

^ フルゴーニ p.205

^ フルゴーニ p.198

^ フルゴーニ p.228

^ ルゴフ p.25

^ 『小品集』第22章 pp.224-275

^ ルゴフ p.79,88-93

^ 『小品集』第21章pp.209-223

^ フルゴーニ p.165

^ 『小品集』第1章 pp.28-48

^ ルゴフ p.93-95

^ 『小品集』第26章 pp.287-293

^ 『小品集』序p.17

^ ルゴフ p.96

^ フルゴーニ p.218

^ 『小品集』第2章pp.49-54

^ フルゴーニ p.218, ルゴフ p.97

^ ルゴフ p.22

^ ルゴフ pp.35-36

^ ルゴフ p.30

^ ルゴフ p.38

^ ルゴフ pp.32-33, フルゴーニ p.195-196

^ ルゴフ p.34, フルゴーニ p.196

^ ルゴフ p.39, フルゴーニ p.114-118

^ ルゴフ p.39-40

^ フルゴーニ pp.256-257

^ ルゴフ p.86

^ 『Assisi 日本語案内書』pp.20-21, Casa Editrice Francescana dei Trati Minori Conventuali, 西山達也訳

^ フルゴーニ p.79

^ ルゴフ p.106

^ ルゴフ pp.28-30, フルゴーニ p.228

^ ルゴフ p.77

^ 『Assisi 日本語案内書』pp.20-21, Casa Editrice Francescana dei Trati Minori Conventuali, 西山達也訳

^ ルゴフ p.34

^ ルゴフ p.34

^ cf. Noel Muscat, “St. Francis of Assisi” in Franciscan info & tidbits.

^ 『Assisi 日本語案内書』pp.20-21, Casa Editrice Francescana dei Trati Minori Conventuali, 西山達也訳

^ ロバーツ(2003)pp.154-156. Sean McDonagh, “St Francis, Patron of ecology” in Columbans.com

^ “Pope Francis explains decision to take St Francis of Assisi's name”. London: The Guardian. (2013年3月16日). オリジナルの2013年3月16日時点によるアーカイブ。. http://www.webcitation.org/6FA8uyo1c

^ ルゴフ pp.xv-xix, フルゴーニ pp.235-239

参考文献

- キアーラ・フルゴーニ 『アッシジのフランチェスコ ひとりの人間の生涯』 三森のぞみ訳、白水社、2004年12月。.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}

ISBN 4409140248。 - ジャック・ルゴフ 『アッシジの聖フランチェスコ』 池上俊一・梶原洋一訳、岩波書店、2010年7月。

ISBN 4000220608。 - 第一伝記:チェラーノのトマス 『聖フランシスコの第一伝記』 石井健吾訳、あかし書房、1989年1月。

ISBN 4870138689。

- 第二伝記:チェラーノのトマス 『聖フランシスコの第二伝記』 小平正寿、フランソア・ゲング訳、あかし書房、1992年1月。

ISBN 4870138689。

- 大伝記:ボナヴェントゥラ『聖フランシスコ大伝記』宮沢邦子、あかし書房、1981年

- 『アシジの聖フランシスコ小品集』庄司篤訳、聖母文庫、1988年

- 『世界を創った人びと7 聖フランチェスコ-万物への愛と福音の説教者』 今野國雄編訳、平凡社、1978年1月。

ISBN 4-582-47007-6。 - 今野國雄 「フランチェスコとキアラ」『朝日百科世界の歴史53 13世紀の人物 マルコ・ポーロ、聖フランチェスコほか』 野上毅(編)、朝日新聞社、1989年11月。

- 藤沢道郎 「聖者フランチェスコの物語」『物語イタリアの歴史』 中央公論新社〈中公新書〉、1991年10月。

ISBN 4-12-101045-0。 - ピーター・ミルワード 『素朴と無垢の精神史』 中山理(訳)訳、講談社〈講談社現代新書〉、1993年12月。

ISBN 4-06-149179-2。 - 佐藤彰一・池上俊一 『世界の歴史10 西ヨーロッパ世界の形成』 中央公論社、1997年5月。

ISBN 4-12-403410-5。 - 川下勝 『アッシジのフランチェスコ』 清水書院〈Century books-人と思想〉、2004年12月。

ISBN 4389411845。 - Christian Renoux, La prière pour la paix attribuée à saint François:une énigme à résoudre, collection《Présence de saint François》no 39, Paris, Éditions franciscaines, 2001. ISBN 2-85020-096-4

関連文献

- ペルージャ古伝:『フランシスコと共にいた わたしたちは』佐藤翔子・渡辺義行訳、あかし書房、1985年

- 吉本一良著訳『聖フランチェスコ傳及完全の鏡』(基督教文献叢書)新生堂、1936年。

- 『アシジの聖フランチェスコ イ・フィオレッテイ(小さき花)』大沢章訳、エンデルレ書店〈キリスト教古典文庫4〉、1948年。

- パウル・サバティエ『アッシジの聖フランチェスコ』 中山昌樹訳、洛陽堂、1915年。

- ポール・サバティエ『アッシシの聖フランチェスコ伝』江村寛一・斎藤勇共訳、日本基督教興文協会、1915年。

- ヨハンネス・ヨェルゲンゼン 『アッシジの聖フランチェスコ』 佐藤要一訳、ドン・ボスコ社、1950年。ASIN B000JBIISG。

- 川下勝 『アッシジのフランチェスコ』 清水書院〈Century books-人と思想〉、2004年12月。

ISBN 4389411845。 - ベラルド・ロッシ 『聖フランシスコとその時代』 マリオ・T.カンドゥッチ(監修)、小平正寿訳、サンパウロ、2010年1月。

ISBN 4805648279。 - オ・エングバール『アッシジの聖フランシスコ』創文社

- 『聖フランチエスコ』黒田正利訳、中外出版、1924年。

- カスバート『アッシジの聖フランシスコの生涯』深山衛夫訳、日本カトリック刊行会、1926年。

- 『アッシジの聖フランシスコ』 永井明訳、中央出版社〈グロリア文庫(のちアルバ文庫)〉、1963年10月。

ISBN 4805600020。 - 『聖フランチェスコの小さな花』 田辺保訳、教文館〈キリスト教古典叢書〉、1987年2月。

ISBN 4764218038。

山川紘矢・山川亜希子(文)、北原教隆(写真) 『アシジの丘 聖フランチェスコの愛と光』 リア・ジャパン、1988年4月。

ISBN 4885038049。

- (全面改訂版)山川紘矢・山川亜希子・北原教隆 『アシジの丘 聖フランチェスコの愛と光』 日本教文社、1999年9月。

ISBN 4531063368。

- (全面改訂版)山川紘矢・山川亜希子・北原教隆 『アシジの丘 聖フランチェスコの愛と光』 日本教文社、1999年9月。

助安由吉 『アッシジの太陽―フランチェスコの足跡を訪ねて』 エイト社、1991年1月。

ISBN 4885038049。

- (改訂版)助安由吉 『アッシジの太陽―フランチェスコの足跡を訪ねて』 エイト社、2002年10月。

ISBN 487164281X。

- (改訂版)助安由吉 『アッシジの太陽―フランチェスコの足跡を訪ねて』 エイト社、2002年10月。

- 遠藤周作・加賀乙彦(文)、池利文(写真) 『愛されるより愛することを アッシジの聖フランシスコ』 門脇佳吉(編)、学習研究社、1992年11月。

ISBN 4055000278。 - 石上イアゴルニッツァー美智子 『良寛と聖フランチェスコ―菩薩道と十字架の道 仏教とキリスト教の関係について』 考古堂書店、1998年6月。

ISBN 4874995527。

葉祥明 詩画集「朝の光の中で―St.FRANCIS OF ASSISI」愛育社、1999/3/1、ISBN 978-4750000473。

葉祥明 絵本「聖フランシスコ アッシジの光」自由国民社、1999/12、ISBN 978-4426883027。- 小川国夫(文)、菅井日人(写真) 『古都アッシジと聖フランシスコ』 講談社、2000年10月。

ISBN 4062102285。 - 河合隼雄・ヨゼフ・ピタウ 『聖地アッシジの対話 聖フランチェスコと明恵上人』 藤原書店、2005年2月。

ISBN 4894344343。 - 鈴木二郎 『アッシジのフランチェスコ考』 聖母の騎士社〈聖母文庫〉、2007年6月。

ISBN 4882162792。 - 小田内隆 『異端者たちの中世ヨーロッパ』 日本放送出版協会〈NHKブックス〉、2010年9月。

ISBN 978-4-14-091165-5。 - 信濃千曲 『「エコロジスト守護聖人」アッシジの聖フランチェスコ』 文芸社、2011年5月。

ISBN 4286103293。

関連項目

- 聖フランチェスコの小さい花

- アッシジのキアラ

- フランシスコ会

- アッシジ、フランチェスコ聖堂と関連修道施設群

- フランシスコ (ローマ教皇)

アッシジの聖フランチェスコ (メシアン) - オリヴィエ・メシアンによるオペラ

外部リンク

San Francesco di Assisi 1181-1226(イタリア語)

"St. Francis of Assisium, Confessor", Butler's Lives of the Saints(英語)

The Life & Miracles of St. Francis of Assisi, the Monk who received the Stigmata of Jesus Christ(英語)

The Franciscan Archive(英語)

The Writings of St. Francis of Assisi(英語)