岩手・宮城内陸地震

| 岩手・宮城内陸地震 | |

|---|---|

| |

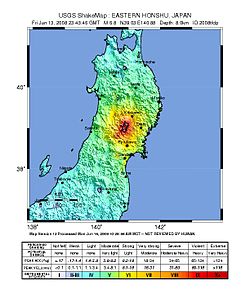

地震の震央の位置を示した地図 | |

| 本震 | |

| 発生日 | 2008年6月14日 |

| 発生時刻 | 8時43分45秒(JST) |

| 震央 | 北緯39度01.7分 東経140度52.8分(地図) |

| 震源の深さ | 8km |

| 規模 | マグニチュード(M)7.2 |

| 最大震度 |

震度6強:岩手県奥州市、宮城県栗原市 |

| 津波 | なし |

| 地震の種類 | 直下型地震(逆断層型) |

| 余震 | |

| 回数 | 震度1以上:626回(2008年11月18日まで)[1] |

| 最大余震 |

2008年6月14日9時20分、M5.7、最大震度5弱 |

| 被害 | |

| 死傷者数 | 死者 17人 行方不明 6人 負傷者 426人[1] |

| 被害地域 | 日本 東北地方 |

出典:特に注記がない場合は気象庁[2][3][4][5][6]による。 | |

プロジェクト:地球科学 プロジェクト:災害 | |

岩手・宮城内陸地震(いわて・みやぎないりくじしん)は、2008年(平成20年)6月14日午前8時43分(JST)頃に岩手県内陸南部(仙台市の北約90km、東京の北北東約390km)で発生した、マグニチュード7.2 の大地震。岩手県奥州市と宮城県栗原市において最大震度6強を観測し、被害もこの2市を中心に発生した。被害の特徴として、同じ規模の地震と比較して、建物被害が少なく土砂災害が多いことが挙げられる。

気象庁はこの地震を平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震(英: The Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake in 2008)と命名した[3]。

目次

1 概要

1.1 本震

1.1.1 各地の震度(震度5弱以上)

1.2 前震

1.3 余震

1.4 メカニズム

1.5 最大加速度

1.6 地下水の変動

2 被害

2.1 人的被害

2.2 建築物

2.3 交通機関

2.3.1 鉄道

2.3.2 道路

2.4 農水産物

2.5 観光

2.6 その他

2.7 被害金額

3 緊急地震速報

4 国・県の対応

4.1 国

4.1.1 日本政府

4.1.2 被害対応

4.1.2.1 地震発生から一週目まで

4.1.2.2 二週目以降

4.1.3 皇室

4.2 岩手県

4.3 宮城県

5 民間の対応

6 日本国外での反応

7 出典

8 脚注

9 関連項目

10 外部リンク

概要

本震

USGSによる震央の位置

広範囲にわたり揺れが感じられ、震度3以上を観測した地域は宮城県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、青森県、栃木県、茨城県、新潟県、千葉県、埼玉県、東京都、北海道、神奈川県、群馬県である。

- 発震:2008年6月14日 土曜日 8時43分45秒[7]

震源:岩手県内陸南部- 震源の深さ:約7.8km

地震の規模:マグニチュード7.2(暫定値)。モーメントマグニチュードはアメリカ地質調査所では6.8から6.9[8]。- 発震機構解:西北西-東南東方向に圧縮軸を持つ横ずれ成分を含む逆断層型(初動解)[2]。

- 最大震度:6強 宮城県栗原市一迫、岩手県奥州市衣川区後述するように、ピンポイントながら岩手県胆沢川の石淵ダムに設置された地震計では震度7相当の揺れを記録したと報道された。ただし、震度は(周期、継続時間などに左右されるため)加速度の最大値から単純に算出することはできないうえ、この観測点は設置環境などに規定がある震度計ではなく「地震計」であるため、震度を判断することはできない。現に、4022galを観測した後述の厳美町祭畤でも震度は算出していない。

- 最大加速度

- 気象庁:岩手県奥州市衣川区:1816.5gal(全方向合成)[5]

- 国土交通省:奥州市胆沢区石淵ダム:2097gal(Y方向)[9]

防災科学技術研究所:一関西観測点(岩手県一関市厳美町祭畤(げんびちょうまつるべ)):4022gal(全方向合成)、日本国内観測史上最大値[10]で、世界最大の加速度としてギネスブックの認定を受けた[11]。

- 上下動3866gal、南北動1143gal、東西動1433gal。最大速度(三成分合成)= 100.1cm/s[12]

- 一関西での周期0.06秒における加速度応答スペクトルは9853cm/s2であった。最大の速度応答スペクトルはAKTH04(東成瀬:地表東西動2449gal)で、周期0.32秒において316cm/sであった[13]。

- 速度センチメートル毎秒(cm/s)は、地震の世界ではカイン(kine)と呼ばれている重要な指標である。加速度ガル(gal、センチメートル毎秒毎秒(cm/s2)と同値)よりカインの方が、実際の建物の損傷と比例するとされる。

最大加速度や最大速度を記録する時間が必ずしも同時ではないので、3成分合成値(水平方向合成値も)は単純なベクトル計算値と一致しないことが多い。

- 上下動3866gal、南北動1143gal、東西動1433gal。最大速度(三成分合成)= 100.1cm/s[12]

- 気象庁:岩手県奥州市衣川区:1816.5gal(全方向合成)[5]

各地の震度(震度5弱以上)

| 震度 |

都道府県 |

観測点名 |

|---|---|---|

| 6強 |

岩手県 |

奥州市衣川区 |

宮城県 |

栗原市一迫 |

|

| 6弱 |

岩手県 |

奥州市胆沢区 |

| 宮城県 |

栗原市栗駒・栗原市築館・栗原市高清水・栗原市鶯沢・栗原市金成・栗原市志波姫・栗原市花山・大崎市古川三日町・大崎市鳴子・大崎市古川北町・大崎市田尻 |

|

| 5強 |

秋田県 |

湯沢市川連町・東成瀬村椿川・東成瀬村田子内 |

| 岩手県 |

北上市二子町・一関市山目・金ケ崎町西根・平泉町平泉・奥州市水沢大鐘町・奥州市江刺・奥州市前沢 |

|

| 宮城県 |

宮城加美町宮城・涌谷町新町裏・栗原市若柳・登米市迫町・登米市南方町・宮城美里町北浦・宮城美里町木間塚・大崎市松山・大崎市岩出山・名取市増田・仙台宮城野区苦竹・仙台若林区遠見塚・利府町利府 |

|

| 5弱 |

秋田県 |

横手市安田柳堤地内・横手市中央町・横手市増田町増田・横手市平鹿町浅舞・横手市大森町・横手市十文字町・横手市山内土渕・横手市大雄・湯沢市沖鶴・湯沢市横堀・湯沢市皆瀬・羽後町西馬音内・秋田美郷町秋田・大仙市大曲花園町・大仙市高梨 |

岩手県 |

北上市柳原町・遠野市宮守町・一関市舞川・一関市花泉町・一関市千厩町・一関市室根町・藤沢町藤沢・西和賀町川尻・奥州市水沢佐倉河 |

|

| 宮城県 |

宮城加美町小野田・宮城加美町宮崎・色麻町四竈・栗原市瀬峰・登米市中田町・登米市米山町・大崎市三本木・大崎市鹿島台・仙台空港・角田市角田・岩沼市桜・蔵王町円田・大河原町新南・宮城川崎町前川・仙台青葉区大倉・仙台青葉区作並・仙台青葉区雨宮・仙台宮城野区五輪・仙台泉区将監・石巻市前谷地・石巻市桃生町・大衡村大衡 |

|

山形県 |

最上町向町 |

|

福島県 |

新地町谷地小屋 |

前震

前日6月13日14時頃、42分前の6月14日8時01分頃 M0.6 と 32分前の8時11分頃 M1.6の前震と見られる地震が観測されている。また、1999年および2000年にはM4~5程度の地震も発生している[14]。

余震

地震発生から11月18日までの間に震度1以上の余震が626回発生している[1]。うち、震度5弱以上の余震は本震の約40分後に発生した最大余震の1回のみだった。

- 最大余震

- 発震:2008年6月14日 土曜日 9時20分頃[6]

- 震源:宮城県北部

- 震源の深さ:約10km

- 地震の規模:M5.7

- 最大震度:5弱 宮城県大崎市鳴子温泉

メカニズム

この地震を発生させた断層は、地震発生当時には存在が確認されていなかったが、詳細な調査を行った結果、余震域東縁で断続的な約20kmの地震地表断層の出現を確認した[15]。多くの地表断層は西側上がりの上下変位と東西短縮の変位で、最大変位量は50cm程度であった。人工衛星による合成開口レーダー(SAR) 画像の解析によると、岩手県奥州市胆沢区付近から、宮城県栗原市西北部の花山周辺に至る北北東-南南東方向の長さ約30km、幅約10kmの帯状の地域に断続的に地殻変動の集中を示す状態が見いだされた[16][17]。断層の全ての区間が一回で一様に活動した地震では無く、最初は深いところで滑り数日かけて表層部が余効的に動いたと解析されている[15]。なお、東京大学地震研究所の島崎邦彦は、この地震は地下の震源断層の情報が地表の明瞭な活断層地形として現れておらず、新たな評価方法が必要であると論じている[18]。

- 荒砥沢(あらとざわ)ダム付近に出現した地表地震断層で行われたトレンチ調査では、後期中新世のカルデラ成形時の古い正断層が再動し地表断層を形成していた[19][20]。

- 北北東-南南西方向に長く伸びる長さ約20km・幅約12kmの逆断層で、断層面は西に行くほど深くなり西側の地盤が東側の地盤に乗り上げる構造。走向(南が0°で時計回りに数える)198°、傾斜角(水平面と断層面の間の角度)31°(衝上断層)。断層の最も浅い部分は深さ約0.4km、すべり量は最大約3.5m。(国土地理院[21])

- 北-南方向に長く伸びる長さ約27km・幅約11kmの逆断層で、断層面は西に行くほど深くなり西側の地盤が東側の地盤に乗り上げる構造。走向190°、傾斜角27°(衝上断層)。深さ2km、すべり量は最大5.33m。(防災科学技術研究所[22])

ヘリウムの同位体比(3He/4He)の分析から、マントル起源の流体が地震発生に関与したとする研究がある[23]。

また、現地での調査により、岩手県一関市厳美町で約3kmに渡って南北に長い地面の「ずれ」が発見される[24]など、震源域東縁の南北約20kmにわたり断続的に「ずれ」が確認された[25]。これらは主に西側が隆起する逆断層の性質を示しており、地震によって発生した断層のずれが地表に現れたもの(地表地震断層)だと見られている。また、この地震を発生させた断層と隣接している北上低地西縁断層帯との関係、特に同断層帯南端の出店断層帯との関係については、同じ断層帯に属するという意見と、異なる断層であるという意見とに分かれている。ただ、余震の分布から、断層面が北西に行くほど深くなっており、南西にいくほど断層面が深くなる出店断層とは異なる断層であるとする見方がされた。また、今回の地震の震源域を含めた、奥羽山脈沿いの地域や男鹿半島から牡鹿半島にかけての地域には、男鹿牡鹿構造帯があることが知られている[26][27]。

この地震の震源域の周辺で起きた同規模の地震には、1896年の陸羽地震(M7.2)、1897年の宮城県沖地震(M7.4)、1936年の宮城県沖地震(M7.4)、1978年の宮城県沖地震(M7.4)、2003年の三陸南地震(M7.1)、2005年の宮城県沖地震(M7.2)などがある。また、1962年、1996年、2003年にはそれぞれM6.0 - M6.5程度の宮城県北部地震が発生している。

最大加速度

地震計や電子基準点などにより観測された、主な地震前後の変位(観測地点の移動)を以下に並べる。

- 一関西(岩手県一関市、震源に最も近く最大加速度4022ガルを観測した地点) - 地震波形から推定される変位153cm(合成値、分解すると東方向に45cm、北方向に44cm、上方向に140cm)、地中観測から推定される変位130cm(同、東方向に28cm、北方向に60cm、上方向に112cm)。観測データの上方向の加速度は下方向の2.5倍で、加速度の絶対値も3866ガルと特異的な値であった[28]。また、地震により観測点が1メートル以上移動していた[29]。

| 場所 | 方向1 | 方向2 | 方向3 |

|---|---|---|---|

| 栗駒2 |

東 94 | 南 116 | 上 210 |

| 栗駒 |

西 15 | 北 13 | 下 2 |

| 皆瀬 |

東 28 | 南 9 | 下 2 |

| 東成瀬 |

東 21 | 南 13 | 下 1 |

| 雄勝 |

東 10 | 南 2 | 上 1 |

| 湯沢 |

東 8 | 南 4 | 上 0 |

| 水沢1 |

西 8 | 北 5 | 上 3 |

| 平泉1 |

西 15 | 北 3 | 上 1 |

| 岩手川崎A |

西 7 | 北 2 | 上 0 |

(岩崎観測点を基準、小数第1位で四捨五入、単位はcm)[30]

- この一関市の観測点が最大加速度を記録した理由は、「観測点が断層の真上にあったため表層付近の地盤が大加速度の入力により弾性限界を超え、部分的に粒状体的な振る舞いをした為」と考えられ『トランポリン効果』と命名された[28]。なお、この加速度は自由地盤(地表そのまま)の加速度を記録しているのではなく、観測施設の構造上の特徴によりロッキング振動を生じ浮き上がった観測施設(建物)が地面と再接触した際の衝撃力の影響を受けた波形を記録していた[31]と、解析されている。また、ロッキング振動の影響がなければ、上下動最大加速度は1.6G程度であったとされている[31]。

ロッキング振動とは、ブロック型構造物が両端を中心に回転運動を繰り返す振動。

地下水の変動

本震前後に余震域内外での温泉の変動生じていた事が報告されている[32]。

- 本震に先立つ温度上昇 (祭畤温泉、真湯温泉、湯浜温泉など)

- 本震直後に源泉に濁り、湯量の増加、湯量の減少や湧出・自噴の停止 (秋田県湯沢市秋の宮温泉郷、泥湯温泉、小安温泉郷、大湯温泉郷、東鳴子温泉郷など)

- 温度の上昇や濁り (宮城県大崎市鬼首温泉郷、馬場温泉、山武温泉、矢櫃温泉、祭畤温泉、真湯温泉など)

- 鳴子温泉郷の一部の源泉で、地震前日の6月13日に湧出量が1.5倍に増加し、地震直後には約2倍に増加したが、6月16日からは徐々に減少し正常に戻った。

被害

震源の浅い内陸直下型地震の被害の傾向として、建物の倒壊などによる被害が少なく、栗駒山周辺をはじめとした山体崩壊や土砂崩れ、河道閉塞が多かった。また、0.5 秒以下の極短周期成分の震動が卓越し、建物の大きな被害を引き起こすとされる 1-2 秒の震動成分が小さかった事が、震度の割に建物被害の少かった原因と考えられている[33]。

| 都道府県 | 人的被害 | 住家被害 |

||||||

| 死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 建物火災 |

|

| 岩手県 | 2 | 9 | 28 | 2 | 4 | 778 | 2 |

|

| 宮城県 | 14 | 4 | 54 | 311 | 28 | 141 | 1733 | 1 |

| 秋田県 | 2 | 5 | 16 | 1 | 9 | 1 |

||

| 山形県 | 1 | 1 | ||||||

| 福島県 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 計 | 17 | 6 | 70 | 356 | 30 | 146 | 2521 | 4 |

人的被害

この地震により17名が死亡、6名が行方不明となり、負傷者は426名にのぼっている[1]。犠牲者の中には観光・交流プランナーの麦屋弥生、交通史家の岸由一郎も含まれていた。死者の死亡原因は落石(2名)、土砂崩れ(3名)、土石流(5名)、車両埋没(1名)、地震に驚き道路に飛び出し交通事故(1名)など。また、仙台市青葉区で崩れ落ちた書籍の下敷きになり、男性1名が死亡した。当初地震との関与は不明とされていたが、2008年7月10日、宮城県警より死因が大量の本による窒息死であったこと、また、宮城県災害復旧対策本部により災害死と認定されたことが正式に発表された[34]。さらに、福島県いわき市で釣り人1人が崖崩れに巻き込まれて死亡した。福島県下で地震による死者が出たのは、丁度30年前の宮城県沖地震以来である。

奥州市ではバスが転覆し、がけへと転落した。宮城県名取市では社員旅行で石巻市から仙台空港へ向かっていたバスが仙台東部道路の新名取川橋を走行中に4-5回バウンドし、2人が入院、22人が軽傷を負った[35]。

建築物

崩壊した祭畤大橋

地震による原子力発電所の停止および安全保持上重要な設備の異常はなかった。揺れによって、福島第二原子力発電所4号機において使用済み核燃料プールから飛び散った多少の水が発見されたものの、所外周辺地域への放射性物質による汚染はなかった[36]。

岩手県一関市の国道342号に架かる祭畤(まつるべ)大橋周辺の大規模な斜面崩壊により、秋田側の橋台と橋脚、橋げたが宮城側に約10メートル移動。これに伴い、宮城側の橋脚の上部が折れ、支えを失った橋げたが折れ曲がる形で沈み込み、さらに、宮城側橋脚の中間部も壊れたことで、曲がった橋げたの一部が川底に落ちる形で転落した[37]。

岩手県平泉町の中尊寺では、国の重要文化財に指定されている釈尊院五輪塔が一部破損した。本堂前にある表門も激しい振動でゆがんだ[38]。岩手県内の国指定文化財被害は2件。世界遺産登録を目指す「平泉-浄土思想を基調とする文化的景観」(平泉町、一関市、奥州市)のうち、国の史跡に指定されている骨寺村荘園遺跡で山王窟(さんのうのいわや)の山すその表土が崩れ、駒形根神社の鳥居が傾いた[39]。北上市では、国の史跡の江釣子古墳群で石室の一部が崩れているのが確認された[40]。奥州市の石淵ダム(北上川水系胆沢川)は地震の揺れで堤体が変形した事から緊急放水を行った。また通常より多い漏水が確認された[41][42]。

宮城県教委によると、県内の国指定文化財は重要文化財6件、史跡3件、史跡・名勝1件が被災。登録有形文化財3件、県指定文化財5件も破損。震源に近い栗原、大崎両市のほか、仙台、登米、名取各市と蔵王町でも1件ずつ被害。栗原市築館の双林寺にある薬師堂では、国の重要文化財「木造薬師如来坐像」「持国天立像」の仏像2体が破損。同市花山温湯地区にある国の史跡「仙台藩花山村寒湯番所跡」では門の両脇にある石垣が崩れるなどした。大崎市岩出山町の有備館(国の史跡及び名勝)では、建物の柱や壁にひびが入っているのが見つかった[43]。栗原市鴬沢にある国の近代化産業遺産で映画「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」のロケ地となった細倉鉱山の佐野社宅が一部被災したが、倒壊は免れた[44]。

地震動の周期が短く、木造住宅を壊す周期1秒前後の「キラーパルス」が少なかったために木造住宅の被害が少なかったこと[45]、この地域では屋根に軽いトタンを用いている家屋が多いため、屋根による家屋の押し潰しが少なかったことが、地震の規模に対して家屋の倒壊被害を少なくしたのではないかと専門家が見解を述べている[46]。

交通機関

鉄道

東北新幹線と山形新幹線・秋田新幹線が一時不通になり、約2,000人の乗客に影響した[47]。仙台-古川間で停止した下りはやて・こまち1号の乗客約1,000人は、線路等の安全を確認した上で仙台駅に戻るまでの間、約9時間30分車内に缶詰状態になった[48]。鉄道の在来線や高速道路も不通になった[49]。- 宮城県内のJRの在来各線は14日、列車の運転見合わせが相次ぎ、計422本が運休、約11万5300人に影響が出た。

東北本線は福島駅-一ノ関駅間で運転を中止し、上下線189本が運休。仙石線は84本、仙山線は46本、陸羽東線43本が運休した。このほか石巻線、常磐線、気仙沼線でも運休が相次いだ。

仙台市地下鉄は地震発生直後の午前8時44分、点検のため運転を停止した。設備などに被害はなく、点検を終えた正午すぎに復旧した。計58本が運休し、約2万9000人に影響が出た。

道路

国道342号は一関市側の祭畤(まつるべ)大橋の崩落をはじめ、斜面4箇所の大規模な崩壊により通行不能となった。平成22年5月30日に通行止め解除となり、祭畤大橋は仮橋を供用しながら新橋が建設され同年12月18日に開通。崩落した祭畤大橋は治水の障害となる恐れがある部分を撤去した上で補強等の保存措置がとられ、橋の秋田側には橋のたもとまで行くことができる歩道が、一関側には展望台「祭畤被災地展望の丘」と説明看板、それに撤去した橋桁の一部がそれぞれ設けられ、見学できるようになっている。歩道はやはり地すべりで多数の亀裂が発生した国道の路面の上に設置され、路面の被災の様子も見学できる。なお、現在[いつ?]も斜面崩落箇所1箇所は片側交互通行となっている。

国道398号はがけ崩れで不通となった。7月15日に秋田県境から栗原市花山本沢松ノ原地区までの約25kmの応急復旧ができて片側通行となり全通したが、復旧関係車両の通行のみで、一般車両の通行は禁止であった[50]。2009年8月1日には、一般車両の通行禁止は秋田県境から栗原市猪ノ沢までの14kmに短縮された[51]。その後温湯橋の架け替えを実施し、2010年の秋に全線で一般車の通行禁止が解除された。なお、国道のこの区間はもともと冬季通行不可である。

農水産物

ひとめぼれ(米)、イワナ、雷峰(イチゴ)など多数にわたり甚大な被害が発生した[52]。

観光

岩手・宮城両県で350施設の宿泊状況を調べたところ、宿泊キャンセルが2万人になることが分かった(2008年6月20日)。

被災地域の岩手県平泉町と一関市および宮城県栗原市が、仙台・宮城デスティネーションキャンペーン(2008年10月1日 - 12月31日)の参加自治体に含まれるため、当該市町および周辺への風評被害の対応が宮城県議会では問題となっている[53](岩手県は同DCの参加団体ではないため県議会において問題とされていない)。

その他

荒砥沢ダム上流の崩落地の最大落差は148m。また、この崩落地の中で、土砂が水平距離で300m以上も移動した箇所も確認されている[54]。崩落により荒砥沢ダムには津波が発生したが、崩落土砂の量がダム貯水容量の1割程度だったことや、梅雨入りを前に貯水量を下げていたこともあって、津波がダムの堤体を越えることはなく、「第二のバイオントダムとならずに済んだ」と研究者が語っている[55]。

岩手・宮城内陸地震に伴う地殻変動が、東北地方に設置されている電子基準点(GPS連続観測点)で検出。水平変動は、秋田県湯沢市で東南東方向へ約29cm、岩手県平泉町で西北西へ約15cm。なお、震央付近の宮城県栗原市のデータは、6月14日16時30分現在取得不能[56]。

土砂崩れや地滑りによる国有林の被害額が、約417億円に上ると発表。震源に近い宮城県栗原市と岩手県一関市の被害がほとんど。内訳は、林地被害が22カ所で被害額約413億円。林道被害が83カ所で約4億円。被災した林地は天然林が多く、額の大半は復旧工事費が占める。栗原市の荒砥沢ダム上流の大規模な土砂崩落現場なども国有林

[57]。

8月30日の発表によると、不安定な状態にある土砂が1.2億立方メートルある。内容は荒砥沢ダムで6700万立方メートル、岩手県磐井川上流域で1560万立方メートルである。特に河川の上流域をみると全体面積の4.1%になり、極めて高い危険な状態である。(磐井川は一関市の中心部を通り、もし崩壊すれば東北自動車道、東北新幹線、東北本線、国道4号線などを直撃する。荒砥沢ダムの崩壊も同様の結果を招く。迂回路はJR気仙沼線と国道45号線だけである。)

[58]

プロ野球では、当日仙台市のクリネックススタジアム宮城で予定されていたセ・パ交流戦・東北楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツ戦が中止となった。球場施設の被害がほとんどなかった関係で、始めは試合開始時刻を当初の14時より1時間繰り下げ、15時開始で行うことを発表したものの、観客の安全や交通機関の確保が出来ないことを理由に、最終的には中止を決定。翌々日(16日)に振替試合が行われた[59]。地震による公式試合の中止は日本プロ野球史上初である[60]。

被害金額

- 宮城県

被害総額は、1198億9875万円(7月14日15時現在)[61]

- 経済商工観光関係被害 59億3709万8千円

- 農林水産業関係被害 595億7629万5千円

- 文教施設被害 5億2031万8千円

- 保健福祉関係被害 7619万4千円

- 環境生活関係被害 12億1508万5千円

- 県立病院施設被害 2928万円

- 公営企業関係施設被害 2253万円

- その他公共施設被害 2149万1千円

- 土木施設被害 525億45万4千円

- 荒砥沢(あらとざわ)ダム「治水機能」回復100億円(総被害額は385億円)

- 土砂崩れで寸断された国道398号や県道築館栗駒公園線など国道・県道計10路線で計92億円

- 砂防施設16億円

- 下水道2500万円

- 栗原市の市道約50億円

- 岩手県

被害総額は、294億4156万円(7月11日14時現在)[62]

- 経済商工観光関係被害 10億8364万9千円

- 農林水産業関係被害 105億9676万7千円

- 文教施設被害 6億6006万1千円

- 保健福祉関係被害 3億568万8千円

- 環境生活関係被害 2億668万5千円

- 公営企業関係施設被害 1260万9千円

- 土木施設被害 165億7610万円

- 秋田県

被害総額は、26億4097万2千円(7月11日現在)[63]

- 土木施設被害 25億1000万円

- 農林水産業関係被害 1億3077万2千円

- 農産物被害は横手市・湯沢市・東成瀬村で確認。

- 環境生活関係被害 20万円

緊急地震速報

本震に対して、気象庁は初期微動(P波)を検知した4秒後の段階で一般向け緊急地震速報(警報)を発表した。一般向けの速報が発表されたのは3例目で、震源近くでは間に合わなかったものの震度4以上を観測した広い地域に揺れが到達する数秒から数十秒前に伝わった[2][5][64][65][66]。当初の強い揺れが予想される地域は、岩手・宮城・秋田・山形各県であったが、その後規模が修正され、新たに青森・福島・新潟各県が追加された。NHK総合では、NHK週刊ニュースが放送されており、速報発表を受け放送中だったニュースのVTRを中断し、強い揺れに警戒するよう呼びかけ続けた(そのまま臨時ニュース、全波一斉放送【八波全中】へ)。さらに、6月14日9時20分と12時27分の余震でも、一般向け緊急地震速報(警報)が発表された[5]。

通常の震度速報は、本震と12時27分の余震では、震度を優先(震源を特定次第通知)して伝えられたが、9時20分の余震の際には、市町村震度(震源が特定されている)状態で発表された。

主要民放は殆どが在阪局制作の生番組を放送していたが、発表対象となった東北地方の緊急地震速報を放送できなかった為[67]、地震情報の発表が地震の第1報となり、その後は報道特番に切り替わった。

国・県の対応

国

日本政府

2008年6月14日午前8時43分に地震が発生すると、日本政府は即座に対応を開始した。

消防庁は地震発生とほぼ同時に災害対策本部を起ち上げ、警察庁も発生から1分後に災害警備本部を起ち上げた[68]。発生から7分後の午前8時50分には総理大臣官邸危機管理センター官邸対策室、内閣府災害対策室、防衛省災害連絡室、海上保安庁地震災害対策本部がそれぞれ設置された[68]。内閣総理大臣の福田康夫の下には午前8時50分に内閣総理大臣秘書官から連絡が入り[68]、福田は「被災状況の早期把握、迅速な広報、被災者などがある場合は救助に全力を挙げるように」[69]と指示、午前8時59分には陸上自衛隊八戸駐屯地からヘリコプターを派遣した[70]。

内閣府特命担当大臣(防災担当)泉信也を団長とする政府調査団は、午前11時38分に防衛省を出発し、午後1時35分に一関市に到着し[71]、政府現地連絡対策室を栗原市に設置した[72]。福田は官邸対策室で陣頭指揮を執り、午後には内閣危機管理監伊藤哲朗らに「現地では日没が迫っている。警察、自衛隊などのヘリコプターを効果的に運用し、状況把握に努め、救出活動に全力を挙げてほしい」[69]と指示した。同日夕、被災地からの泉の報告を受けた福田は、夜間も現地での行方不明者捜索や被害確認の継続を指示した[73]。また、首相の被災地視察については、震災直後に訪れれば現場の人員を割くことになり現地が混乱するとの判断から、被災直後の視察は見送り、あくまで救援活動を最優先している[69]。この判断は、新潟県中越沖地震発生当日に当時の首相が現地視察を実施し、危機管理や救援活動優先の観点から問題となった[74][69]教訓を生かしたものである。

6月15日には国土交通大臣冬柴鐵三らが被災地に派遣された。帰京した泉は福田と会談し被害状況の詳細を報告し、福田は行方不明者救出に加えライフライン復旧と地震によりせき止め湖化した磐井川への対応を指示した[75]。

6月16日朝には、福田は関係する国務大臣全員を首相官邸に招集し、関係閣僚会議を開催した。各閣僚から被害と復旧の状況が報告され、福田からは行方不明者救出と、電気や水道など生活物資補給路の復旧を進めるよう指示がなされた[76]。消防を所管する総務大臣増田寛也が現地に派遣され[77]、消防庁長官荒木慶司も同行した。

6月18日には内閣総理大臣福田康夫が被災地を視察し、被害を受けた道路やダムを確認するとともに復旧支援活動に取り組むスタッフや被災者を激励した[78]。さらに「水や電気を心配している人がたくさんいた。市と県を国が全力で支える」[79]、「道路の復旧。河川を元通りにする。全力を挙げたい」[80]と述べ、ライフラインや道路など生活基盤の復旧に国として全力を挙げる意向を示した[81]。

情報発信の面においては、官邸をはじめとする各省庁を凌駕する迅速さで内閣府が防災情報のページにおいて政府の対応状況について情報発信を行ったことが今回の特徴といえる。また、同ページにおいては、内閣府特命担当大臣(防災担当)泉信也が国会にて読み上げる原稿をも公開[82]、するなど透明性を徹底して追求するなど従来の政府の対応とは一線を画するものとして賞賛の声がある。さらに、内閣府においては中央省庁初の試みとして、ブログによる災害時における情報発信[83]の準備がなされるなど革新的な動きが見られる。

7月9日、福田康夫内閣は政令を公布し、一関市、奥州市、栗原市に対し激甚災害指定を行った[84]。

被害対応

地震発生から一週目まで

地震発生当日の6月14日だけで、警察庁は広域緊急援助隊約270人、消防庁は緊急消防援助隊790名、厚生労働省は災害派遣医療チーム(DMAT)36チームを、それぞれ被災地に派遣した[72]。防衛省では人員約360名、車両約90両、航空機23機を投入し、海上保安庁も、巡視船艇25隻、航空機10機、羽田特殊救難基地の1隊で対応した[72]。

道路が土砂災害などで寸断し孤立した集落は、自衛隊や海保などのヘリを総動員して、ほとんどの住民を市街へと搬送し、残された集落には必要物資を空中輸送した。

このうち最も人員を派遣した消防庁は北海道・青森県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京消防庁・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・山梨県から緊急消防援助隊として陸上部隊が最大時204隊825名、消防防災ヘリコプター16機[85]を出動させ、岩手県奥州市及び一関市、宮城県栗原市等で捜索・救助に従事し、6日間で約156名を救出した[86]。

発生から1日経った6月15日は、警察庁の広域緊急援助隊276人、消防庁の緊急消防援助隊200隊815名、防衛省の人員1076名、車両280両、航空機26機が対応にあたった[87]。農林水産省はヘリコプターによる林地の崩壊状況の調査を実施し、厚生労働省は被災者の心理的被害の軽減を図るため専門家や担当官を派遣した[87]。宇宙航空研究開発機構は陸域観測技術衛星「だいち」による緊急観測を実施し被災地の画像を撮影した[88]。国土交通省は6月14日から15日にかけて緊急災害対策派遣隊73班延べ183名を投入し、石淵ダムの水位変異や河川閉塞の対応に当たった[87]。

6月16日には、文部科学省は調査団3名を派遣し、警察庁は遺族支援のため臨床心理士ら約10人、避難所の相談活動のため宮城県警察の女性警察官ら十数人を派遣、農林水産省は被災した国道342号の迂回路とするため林道復旧緊急整備を開始し、国土地理院は被災地の空中撮影を実施した[77][89]。国土交通省の緊急災害対策派遣隊はさらに増強され[77]、地震による土砂で発生した天然ダムが決壊する危険のある捜索現場には、遠隔操作可能な無人ショベルカーを投入した[90]。国道398号の復旧作業により、午後からは緊急車両等のみ通行可能となった[91]。なお、防衛省による孤立者の搬送作業は、ほぼ完了した[77]。

6月17日には、警察庁は岩手県警察の女性警察官5名を相談活動のため派遣、防衛省は前日と同規模で活動を継続した[91]。国土交通省は緊急災害対策派遣隊をさらに増強し93班258名で活動し、天然ダム3ヶ所を緊急直轄事業として決壊防止工事を実施し、磐井川には監視カメラを設置、迫川については工事の調査を開始した[91]。農林水産省は国道342号の迂回路、国道398号の緊急復旧工事の資材運搬路とするため、林道の緊急整備を実施した[91]。

6月18日には、防衛省はさらに規模を増加し入浴支援などを実施、農林水産省は二次災害防止の緊急対応として土石流センサーでの監視や観測機器の設置に着手、国土交通省は直轄緊急事業として河川の閉塞した3ヶ所に通信機器を設置、土砂災害危険個所1098ヶ所の緊急点検を実施した[92]。また、通行規制のあった県道は一部緊急車両の通行が可能になった[92]。

6月19日より東北地方は梅雨入りしたため、気象庁は栗原市災害対策本部などに荒天時の災害応急活動の中止を助言した[93]。また、霧の発生によりヘリコプターでの人員輸送ができず、栗原市の捜索をいったん中断した[94]。防衛省は人命救助、給水、入浴、給食支援や天然ダム対策用の発電機の輸送を実施、農林水産省は、栗原市や奥州市に灌漑用の災害応急用ポンプを設置した[93]。国土交通省の緊急災害対策派遣隊は、道路の被災調査がほぼ完了したため、各自治体に結果を報告した[93]。河川閉塞に対応するため直轄緊急工事として監視カメラを増設し、ポンプ2台を稼働させた。土砂災害危険箇所2756ヶ所のうち2035ヶ所での緊急点検を終えた[93]。しかし、雨により作業は困難となっており、二次災害防止のため、政府現地連絡対策室は関係機関との間で河道閉塞、砂防の危険箇所や対策について情報共有を図っている[93]。

6月20日には、総務省は地方交付税の繰上げ交付を決定、警察庁は宮城県警察にて地域警戒警ら隊を臨時編成し、被災地域での警戒活動を実施、岩手県警察でも同内容を実施し、厚生労働省は全聴覚障害者の安否確認を完了し、防衛省は東北地方以外の地域から増派し、給水、入浴、給食支援の要請増加に対応した[95]。国土交通省の緊急災害対策派遣隊は160名体制を維持し、危険箇所の調査、点検をほぼ終え、応急復旧工事への技術指導などの支援が主な活動となった[95]。県管理道路の通行止めは18区間に減少、岩手県一関市市野々原の河川閉塞は仮排水路の暫定掘削が完了し、排水路をさらに深くする工事を24時間体制で実施、土砂災害危険箇所2771ヶ所の点検が終了した[95]。農林水産省は、磐井川流域で直轄地すべり防止工事を災害関連緊急事業として実施し、国有林林道の崩土除去や土石流センサーの設置や監視を継続している[95]。

二週目以降

6月21日は、国土交通省は天然ダムの仮排水路整備を進め、一関市市野々原では午後0時30分より仮排水路からの排水が開始され、一関市産女、栗原市温湯、栗駒沼倉でも着手することとなった[96]。なお、栗駒ダム上流の天然ダムのうち1ヶ所から水が溢れたため、午前0時30分頃から栗駒ダムへの流入水量が急増し午前1時20分頃には毎秒100立方メートルを記録したが、栗駒ダムやその上流の天然ダムの決壊は免れた[96]。

6月22日も天候が悪く陸上自衛隊の捜索活動は難航した。なお、6月22日をもって陸上自衛隊の捜索活動は終了し、23日以降は宮城県警察や地元の消防を中心とした捜索活動が開始された。陸上自衛隊の撤収時には、避難所の住民らが沿道に駆けつけ自衛官らを見送る姿が見られた[97]。

皇室

地震発生当日、今上天皇並びに皇后は全国植樹祭出席の為、東京国際空港から特別機で秋田県に向かっていたが、地震の発生を知ると宮内庁を通じ「災害対策を優先してほしい」[98]と要望した。これを受け、秋田県知事寺田典城の出迎えや県勢概要説明は中止となり、天皇に随行していた警察庁長官吉村博人らにより地震の被害状況説明が行われ[98]、天皇は地図で被災地の詳細を確認した[99]。また、北秋田地域振興局では職員から県内の被害状況の説明を受け、天皇は地図を広げ被災地を一つ一つ確認した[100]。天皇は寺田に対し「しっかりやって戴いて有難う。抜かりのないように」[100]と声を掛けた。

翌日の全国植樹祭にて、天皇は「行方不明になった人々が、速やかに救出されることを念じており、遺族や災害を受けた人々の悲しみや苦しみに、深く思いを致しております。一刻も早く、人々の生活の平安が取り戻されることを願っています」[99]と述べた。また、16日には岩手県と宮城県に対し見舞金を贈った[101]。

2008年7月20日、文仁親王並びに親王妃紀子が、宮城県栗原市と岩手県一関市の避難所を訪問し、被災者を励ました[102]。

岩手県

2008年6月14日午前8時43分の地震発生とほぼ同時に、岩手県庁では災害対策本部を設置した[103]。午前10時50分には、岩手県知事達増拓也より災害派遣要請がなされた[72]。ただし地震発生時、知事はブラジルへ出張中だったため、副知事を中心に対応に当たった。

メディア関係では、地震発生と同時に奥州市のコミュニティ放送局である奥州エフエム放送が通常放送を取り止め、地震関連特別放送を数日間にわたり実施。災害やライフライン関係の報道を随時行うことにより、民心の安定に貢献した[104]。

宮城県

岩手・宮城内陸地震の2日前にあたる2008年6月12日は、1978年宮城県沖地震から30年であったため、同日に至るまで連日ローカルニュース内で防災特集が組まれていた。また同日には、県主催の大規模な防災訓練や各学校・企業で避難訓練が行われ、朝から晩まで新聞・テレビ・ラジオで地震対策の報道がなされていた。テレビでは夕方ワイド番組内で特集が組まれたり、夕方[105]およびゴールデンタイム[106]に全国放送の代わりにローカル番組の地震・津波特別番組を放送する局があったりした。

2008年6月14日午前8時43分の地震発生とほぼ同時に、宮城県庁では災害対策本部を設置し、午前10時49分には現地対策本部を設置した[103]。午前11時には、宮城県知事村井嘉浩より災害派遣要請がなされた[72]。

6月19日午前9時、宮城県庁は緊急消防援助隊への応援要請の解除を消防庁長官に報告し、消防庁もこれを諒承した[93]。6月20日、宮城県栗原市栗駒、花山の復旧対策を直轄事業として実施するよう宮城県知事より農林水産大臣に要請がなされた[95]。

6月22日で陸上自衛隊は活動を終え、23日以降は宮城県警察や地元消防を中心に捜索活動を継続することとなり、村井は「栗原市長からは『最後の1人まで』と要請があったが、生存者がいる可能性が低い状況を考えると、自衛隊に本来の任務以外のところで無理をお願いするのは難しいと判断した。苦渋の選択だった。これからは自衛隊にしかできない仕事で協力を要請してゆく」[107]と述べた。

民間の対応

- スポーツ業界

- 野球

- 6月15日に挙行された東北楽天ゴールデンイーグルスvs読売ジャイアンツの試合前、楽天野球団と楽天イーグルス選手会から100万円ずつ計200万円の義援金を寄付すると発表[108]。またプレイボール前に両球団の選手や観客が地震の犠牲者に1分間の黙祷をささげた[109]。

- 楽天の山崎武司は復興支援金として、このレギュラーシーズンに打った本塁打1本に付き10万円、総額280万円を栗原市に寄付した。その寄付の感謝の意味を込め、栗原市役所は翌2009年に栗原市営栗駒球場の愛称を「山崎武司球場」とした[110]。

- JABA(日本野球連盟)公認「第21回JABA一関市長旗大会」は、7月26日から3日間、一関市で開催予定だったが地震の影響により中止となる。また、義援金として、100万円を被災地に送った[111]。

阪神タイガースは、「日本生命セ・パ交流戦」で選手らが使用したユニホームのチャリティーオークションを開催。その収益金を義援金として送る[112]。- サッカー

- 6月15日、Jリーグディビジョン2のモンテディオ山形 vs ベガルタ仙台のみちのくダービーマッチがNDソフトスタジアム山形で予定通り開催されたが、両チームの選手及び審判は喪章をつけて試合に臨んだ。

- 6月17日、ベガルタ仙台の運営会社とベガルタ仙台選手会から50万円ずつ計100万円の義援金を寄付すると発表[113]。

- 6月24日時点で、Jリーグ J1の新潟・磐田・G大阪・名古屋・京都、J2の仙台・山形・広島・熊本・甲府・草津がホームゲームで募金箱を設置し、義援金を送る動きを見せている。特にG大阪は、選手の出場給の5%と、選手の私物のチャリティーオークションの収益金総額143万321円を送った。[114]。

- 相撲

日本相撲協会は6月19日、義援金500万円を贈った[115]。- 競馬

- JRA(日本中央競馬会)では、全国の競馬場・ウインズにおいて、義援金を受け付ける。[116]

- バスケットボール

bjリーグの仙台89ERSは、仙台89ERSを運営する株式会社仙台スポーツリンク、選手、スタッフと共同で義援金20万円を送った[117]。- ゴルフ

日本ゴルフツアー機構(JGTO)は、「ミズノオープンよみうりクラシック」出場選手のチャリティーオークションを開催。その収益金を含め、義援金総額100万円を贈った[118]。

- 芸能界

鈴木裕樹(俳優)- 岩手出身ということで、8月21日にD-BOYS代表で義援金を岩手県庁に贈呈した[119]。

- 観光業界

- 6月22日から、鳴子温泉旅館組合加盟の温泉旅館・ホテルが、宮城県内の避難所で避難生活をしている者を対象に日帰り入浴(送迎バスおよび昼食付き)を無料で提供。なお、同温泉と被災地とは、直線距離で20kmほど離れている[120]。

- 8月5日、仙台七夕花火祭において、5部構成のうち第3部を「震災復興支援花火」として開催した。また、被災住民34人が招待された[121]。

- 個人

ふるさと納税の制度を利用して、被災地に寄付を行う者が見られた。被災地の出身者のほか、奥州藤原氏を題材にした大河ドラマ『炎立つ』で主演を務め、同作撮影のためにのちに奥州市となる江刺市に滞在したことがある渡辺謙をはじめ、出身者以外からも申し出があり[122]、ふるさと納税の創設時の想定を超えた使われ方に当事者は感謝している[123]。

日本国外での反応

約1カ月前に四川大地震が起きたこともあり、外国メディアも高い関心を示した。ロイター通信は地震発生から約5分後に「東北地方で地震が発生」と伝え、その後も逐一速報したほか、AP通信やBBCなど詳細な報道が行われた[124]。

中国の主席胡錦濤と国務院総理温家宝が、内閣総理大臣福田康夫に対し「心からのお見舞い」を伝えた[125]。

中国の主席胡錦濤と国務院総理温家宝が、内閣総理大臣福田康夫に対し「心からのお見舞い」を伝えた[125]。

在日本中国大使崔天凱は、日本赤十字社に岩手・宮城内陸地震の義援金10万ドル(約1070万円)を寄託した。崔は「四川大地震では、日本の皆さんから多くの支援をいただいた。このたびの地震に際し、胡錦濤主席と中国国民のお見舞いの気持ちをお届けします」と話した[126]。

在日本中国大使崔天凱は、日本赤十字社に岩手・宮城内陸地震の義援金10万ドル(約1070万円)を寄託した。崔は「四川大地震では、日本の皆さんから多くの支援をいただいた。このたびの地震に際し、胡錦濤主席と中国国民のお見舞いの気持ちをお届けします」と話した[126]。

在日本台北経済文化代表処代表許世楷は、2008年6月26日、岩手県知事、宮城県知事を相次いで訪ね、総統馬英九からのお見舞いのメッセージとともに、台湾からの義援金を600万円ずつ贈った[127]。

在日本台北経済文化代表処代表許世楷は、2008年6月26日、岩手県知事、宮城県知事を相次いで訪ね、総統馬英九からのお見舞いのメッセージとともに、台湾からの義援金を600万円ずつ贈った[127]。

出典

平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震について -気象庁- 地震予知連絡会会報 第81巻 (PDF)

平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震 - 独立行政法人防災科学技術研究所

平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震の評価 地震調査研究推進本部 地震調査委員会

脚注

- ^ abcd平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震について内閣府、2010年6月23日。

- ^ abc2008年6月14日08時43分ころの岩手県内陸南部の地震について、気象庁、2008年6月14日10時30分。

- ^ ab「2008年6月14日08時43分ころの岩手県内陸南部の地震について(第2報)、気象庁、2008年6月14日11時00分。

^ 「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」について(第3報)、気象庁、2008年6月14日12時30分。

- ^ abcd「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」について(第4報)、気象庁、2008年6月14日16時30分。

- ^ ab「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」について(第5報)、気象庁、2008年6月15日10時30分。

^ 最近の大きな地震バックナンバー防災科学技術研究所 Hi-net 高感度地震観測網

^ M 6.9 - eastern Honshu, Japan 2016年2月4日 閲覧。

^ 地震情報~石淵ダムに現地対策本部を設置~(第4報)、国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所、2008年6月14日16時50分。]

^ 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震において記録されたきわめて大きな強震動について、防災科学技術研究所、2008年6月14日。

^ 岩手宮城内陸地震:一関市の揺れ「世界一」 ギネスが認定 毎日新聞 2011年1月11日

^ 記録されたきわめて大きな強震動について防災科学技術研究所 Hi-net 高感度地震観測網

^ 加速度応答スペクトル&速度応答スペクトル(h=5%)防災科学技術研究所 Hi-net 高感度地震観測網

^ 東北地方の地震の発生メカニズム 第7回/2008年岩手・宮城内陸地震(その6) ~本震周辺に見られた前震・先駆的地震活動 岡田知己 東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター

- ^ ab遠田晋次:2008年岩手・宮城内陸地震に伴う地表地震断層 東北地質調査業協会誌 『大地』No.49(2009)2 February

^ 高分解能SAR 画像による2008 年岩手・宮城内陸地震での斜面災害地域の抽出 日本地震工学会論文集 Vol.10 (2010) No.3 P.3_25-3_32, doi:10.5610/jaee.10.3_25

^ 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震に伴う地殻変動と震源断層 国土地理院 地理地殻活動研究センター

^ 島崎邦彦「地震と活断層:その関係を捉え直す」、『科学』第79巻第2号、岩波書店、2009年2月。

^ 遅沢壮一、荒砥沢ダムにおける2008年岩手・宮城内陸地震(M6.9)の地表地震断層 : 後期中新世カルデラ縁正断層が再動した逆断層 地球科學 63(5), 321-326, 2009-09-25

^ カルデラ縁辺などのリストリック正断層が再動した岩手・宮城内陸地震)(M6.9)の地表地震逆断層 地質学雑誌 Vol.119 (2013) No.Supplement p.S18-S26, doi:10.5575/geosoc.2013.0021

^ 震央に近い電子基準点で約2.1mの隆起と約1.5mの水平変動を確認、断層面は西傾斜 国土地理院、2008年6月18日14:00

^ 「永久変位および国土地理院 GPS 変位データに基づく断層モデル」防災科学技術研究所 2008年6月22日閲覧

^ 堀口桂香、中山貴史、松田准一:ヘリウム同位体比からみた2008年岩手・宮城内陸地震前後の深部流体挙動 2010年度日本地球化学会第57回年会講演要旨集, セッションID: 1A10 15-10, doi:10.14862/geochemproc.57.0.10.0

^ 震源断層を確認 専門家ら調査、岩手南部 共同通信、2008年06月19日

^ 「地表変状地点確認位置図」産業技術総合研究所活断層研究センター 2008年7月10日

^ 「クローズアップ2008:岩手・宮城内陸地震、発生のメカニズム 「未知の断層」か」樋岡徹也, 奥山智己, 苅田伸宏、『毎日新聞』東京版朝刊、2008年6月15日

^ 『ひずみ集中帯』また 岩手・宮城内陸地震 宇佐見昭彦、東京新聞、2008年6月15日

- ^ ab大加速度地震動におけるトランポリン効果 (PDF) Shin Aoi, Takashi Kunugi, Hiroyuki Fujiwara (2008), Trampoline effect in extreme ground motion, Science 322, 727-730

^ 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震にともなう断層直上の強震動記録による永久変位の推定 青井真, 防災科学技術研究所, 2008/06/19改訂版

^ 国土地理院 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震 情報集約マップ チェック欄「電子基準点変動ベクトル」より、国土地理院、2008年6月22日閲覧。

- ^ ab2008年岩手・宮城内陸地震のKiK-net 一関西における大加速度記録の成因の推定 日本地震工学会論文集 Vol.11 (2011) No.1 P.1_32-1_47

^ 大槻憲四郎:2008年岩手・宮城内陸地震(MJ7.2)に伴う温泉の変動 地質学雑誌 Vol.116 (2010) No.3 P.151-158

^ 2008年岩手・宮城内陸地震における強震観測点周辺の状況と発生した地震動との対応性 日本地震工学会論文集 Vol.10 (2010) No.4 P.4_14-4_53, doi:10.5610/jaee.10.4_14

^ 平成20年岩手・宮城内陸地震について Archived 2011年7月18日, at the Wayback Machine.、内閣府。

^ 「橋上でバウンド、バスの24人けが 仙台東部道路」河北新報、2008年06月15日

^ 地震(6/14)発生後の状況について、TEPCO:福島第二原子力発電所>プレスリリース、2008年6月14日

^ 一関・祭畤大橋落下 山崩壊、橋押し破壊、河北新報、2008年6月19日オリジナルの2008年6月20日のアーカイブ

^ 「東北に深いつめ跡 中尊寺の建物破損」河北新報2008年6月15日

^ 立命館大学文化遺産防災学G-COE調査報告書

^ 「心のよりどころ直撃 仏像損壊痛々しく」河北新報 2008年6月22日

^ 地震情報〜石淵ダムで緊急放流〜(第3報)、国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所、2008年6月14日14時40分。

^ 石淵ダムが変形、緊急放水 震度7観測、堤体にひび 47NEWS

^ 「岩出山・有備館壁や柱にひび 大崎」河北新報2008年6月16日

^ 「「東京タワー」ロケ地無事 栗原市調査」河北新報2008年6月27日

^ 「栗原市や奥州市、震度6でも倒壊ゼロ…短周期の揺れが中心」読売新聞2008年6月18日

^ 「岩手・宮城地震、震源地近く短周期多かった地震波」毎日新聞2008年6月17日、東京朝刊

^ 「新幹線 乗客2000人避難へ」NHKニュース、2008年6月14日12時11分

^ 「岩手・宮城内陸地震:「グォー」一瞬泥の海 崩落、逃げる間なく(その2止)」毎日新聞2008年6月15日

^ 2 dead, dozens injured as 6.9 earthquake rattles Japan - CNN.com 2008年6月14日 閲覧。

^ 宮城県・国道398号災害復旧だより・第4号

^ 宮城県・国道398号災害復旧だより・第7号

^ 「ブランド米「ひとめぼれ」や高級イチゴなどの農産物に深刻な被害」FNNニュース2008年6月17日18:35

^ 「激甚指定、県レベルで 村井知事、要件緩和要請へ」河北新報2008年6月25日

^ 平成20年(2008年) 岩手・宮城内陸地震による被災地の空中写真を公開 国土交通省国土地理院 2008年6月16日 閲覧。

^ 「大津波免れた 荒砥沢ダム土砂流入で専門家指摘」河北新報2008年7月2日

^ 岩手・宮城内陸地震に伴う地殻変動(第1報) 国土交通省国土地理院 2008年6月15日 閲覧。

^ 平成20年岩手・宮城内陸地震による林野関係の被害状況 農林水産省林野庁 2008年6月19日。

^ 林野庁東北森林管理局有識者会議中間報告 2008年8月30日。

^ 対読売ジャイアンツ戦の中止のお知らせ 東北楽天ゴールデンイーグルス 2008年6月14日 閲覧。

^ 「プロ野球史上初 地震で楽天―巨人戦中止 、スポニチ、2008年6月15日

^ 岩手・宮城内陸地震の被害及び対応について 宮城県庁

^ 「岩手・宮城内陸地震に伴う災害被害状況等」岩手県総合防災室

^ 岩手・宮城内陸地震 秋田県庁

^ 緊急地震速報の概要、気象庁

^ 6弱の地域で5秒猶予も=震源近くは間に合わず-緊急速報3回目・気象庁、時事ドットコム、2008年6月14日20:17。

^ 「【岩手・宮城内陸地震】緊急地震速報は想定通りに機能 仙台では15秒の「猶予」」MSN産経ニュース2008年6月14日20:57

^ 民放はNHKと異なり、自局の放送エリアで震度4以上の揺れが想定された場合のみに発表される。

- ^ abc平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震について(第1報)、内閣府、2008年6月15日。

- ^ abcd「首相『危機管理』に懸命――政権発足後、初の大地震」『読売新聞』47518号、読売新聞東京本社、2008年6月15日、4面。

^ 「初動迅速救助へ連携――政府は総動員体制――発生7分後、官邸に対策室」『日本経済新聞』43968号、日本経済新聞社、2008年6月15日、2面。

^ 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震に係る岩手県への政府調査団の派遣について(第3報)、内閣府]、2008年6月14日。

- ^ abcde「災害緊急情報」『内閣府ブログ』内閣府、2008年6月14日。[リンク切れ]

^ 夜間も捜索継続を指示 福田首相 - MSN産経ニュース、産経デジタル、2008年6月14日。

^ 時事放談、TBS、2007年7月22日。

^ 首相、ライフライン復旧と土砂崩れダム対策など指示、読売新聞、2008年6月15日。

^ 「不明者救出に全力、ライフライン復旧を指示…首相」読売新聞2008年6月16日

- ^ abcd「災害緊急情報」『内閣府防災情報のページ』内閣府、2008年6月16日。

^ 「【岩手・宮城内陸地震】福田首相が被災地視察、まず岩手」産経デジタル2008年6月18日、「福田首相が被災地を視察、激励 岩手・宮城地震」朝日新聞社2008年6月18日、「首相が地震被災地を視察 「大変だったね」と激励」河北新報社2008年6月18日

^ 「岩手・宮城内陸地震:福田首相、被災地を視察」毎日新聞社2008年6月18日

^ 地震被災地、首相が視察 岩手・宮城、日本経済新聞社、2008年6月18日。

^ 河北新報ニュース 首相が被災地視察「ライフライン復旧に全力」、河北新報社、2008年6月18日、オリジナルの2008年6月20日のアーカイブ

^ 「平成二十年(二〇〇八年)岩手・宮城内陸地震」の被害状況並びにその対応について、内閣府、2008年6月17日。

^ 「■ 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震関連情報 ■(内閣府が準備を進める災害時情報発信ブログ)、内閣府ブログ、2008年6月14日。[リンク切れ]

^ 内閣府(防災担当)『「平成二十年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について』2008年7月9日。

^ 岩手・宮城内陸地震における緊急消防援助隊の活動

^ 7.1 緊急消防援助隊の派遣 - 消防防災博物館

- ^ abc「災害緊急情報」『内閣府防災情報のページ』内閣府、2008年6月15日。

^ 陸域観測技術衛星『だいち』(ALOS)による平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震の緊急観測結果について、宇宙航空研究開発機構、2008年6月15日。

^ 岩手・宮城地震:被災地の空中写真公開 国土地理院、毎日新聞社、2008年6月17日。[リンク切れ]

^ 【岩手・宮城内陸地震】倒壊旅館中心に不明者捜索 国交省の無人ショベル導入、産経デジタル、2008年6月16日。

- ^ abcd「災害緊急情報」『内閣府防災情報のページ』内閣府、2008年6月17日。

- ^ ab「災害緊急情報」『内閣府防災情報のページ』内閣府、2008年6月18日。

- ^ abcdef「災害緊急情報」『内閣府防災情報のページ』内閣府、2008年6月19日。

^ 被災後初めての雨、土砂崩れダム排水急ぐ、読売新聞、2008年6月19日。

- ^ abcde「災害緊急情報」『内閣府防災情報のページ』内閣府、2008年6月20日。

- ^ ab時事ドットコム:栗駒ダム、流量一時急増=1カ所あふれ、土砂ダム対策4カ所追加-国交省、時事通信社、2008年6月21日。

^ 「【岩手・宮城内陸地震】陸自が花山地区から撤収」『「【岩手・宮城内陸地震】陸自が花山地区から撤収」事件です‐災害ニュース:イザ!』産経デジタル、2008年6月23日。

- ^ ab天皇、皇后両陛下:植樹祭出席のため秋田入り、毎日新聞社、2008年6月14日18時42分。[リンク切れ]

- ^ ab【岩手・宮城内陸地震】両陛下「行方不明者、速やかに救出を」 秋田で植樹祭ご出席、産経デジタル、2008年6月15日11:58。

- ^ ab両陛下が来県、読売新聞、2008年6月15日。オリジナルの2008年6月17日のアーカイブ

^ 【岩手・宮城内陸地震】両陛下、被災県に見舞金、産経デジタル、2008年6月16日。

^ 【岩手・宮城内陸地震】秋篠宮ご夫妻被災地ご訪問、産経デジタル、2008年7月20日。

- ^ ab平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震、消防庁、2008年6月15日。

^ ミニFM、市民支える 生きた災害情報発信 奥州

^ リサーチャーズ 地震予知の研究者たち(仙台放送 2008年6月12日 14:05~再放送)オリジナルの2008年2月24日のアーカイブ

^ TBC報道スペシャル 大震災クライシス ~宮城県沖地震から30年(東北放送 2008年6月12日 計2時間)

^ 「【岩手・宮城内陸地震】自衛隊、撤収へ」『【岩手・宮城内陸地震】自衛隊、撤収へ - MSN産経ニュース』産経デジタル、2008年6月22日。

^ 「岩手・宮城内陸地震」被災地への義援金寄付について 東北楽天ゴールデンイーグルス 2008年6月15日。

^ 楽天―巨人戦で黙とう 楽天球団・選手会が義援金、朝日新聞、2008年6月15日14時28分。]、オリジナルの2008年6月18日のアーカイブ

^ 「山崎武司球場」が誕生 栗駒球場に愛称 栗原市 - 河北新報(Yahoo!ニュースよりアーカイブ。2009年9月29日(火) 11時53分掲載、2015年11月3日閲覧)

^ 第21回一関市長旗大会の中止並びに義援金の拠出について(日本野球連盟 2008年6月24日)

^ ユニホーム競売・・・岩手・宮城地震の義援金に(読売新聞 2008年7月8日)

^ 「岩手・宮城内陸地震」被災地への義援金について、ベガルタ仙台公式サイト、2008年6月17日。

^ Jリーグに募金の輪広がる 岩手・宮城内陸地震(河北新報 2008年6月25日)[リンク切れ]

^ 相撲協会が地震被災地へ義援金500万円(日刊スポーツ 2008年6月20日)

^ 岩手・宮城内陸地震災害に対する義援金の受付について(JRA公式ホームページ 2008年6月20日)

^ 「岩手・宮城内陸地震」 被災地への義援金寄付について 仙台89ERS公式ホームページ 2008年6月19日。

^ 岩手宮城内陸地震の被災者へ100万円の義援金を寄贈 日本ゴルフツアー機構 公式ホームページ 2008年7月10日)

^ D-BOYSを代表して鈴木裕樹が岩手県へ義援金贈呈 (D-BOYS STAGE vol.2公式ホームページ 2008年8月21日)

^ 鳴子温泉旅館組合で「岩手・宮城内陸地震」の避難生活者に日帰り入浴を実施します(仙台・宮城DCスタッフブログ 2008年6月20日)

^ 夜空に咲く復興の願い 仙台七夕花火祭(河北新報 2008年8月6日)

^ ふるさと納税制度、8件323万円集まる(毎日新聞 2008年7月10日)

^ 「復興に」ふるさと納税、申し出相次ぐ(産経新聞 2008年6月26日)

^ 外国メディアも速報 東北の地震に高い関心、47NEWS、2008年6月14日11:44

^ 【岩手・宮城内陸地震】中国指導部「心からお見舞い」、MSN産経ニュース、2008年6月14日19:53

^ 岩手・宮城地震:中国から義援金10万ドル、毎日新聞、2008年6月20日[リンク切れ]

^ 台湾から岩手、宮城に義援金=岩手・宮城内陸地震2008/06/26-19:43

関連項目

- 秋田仙北地震

- 岩手県内陸北部地震

- 庄内地震

- 宮城県北部地震

- 陸羽地震

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)(約3年後に発生。栗原市で震度7を観測)- 2008年に東日本で発生したM7クラスの地震

岩手県沿岸北部地震(岩手・宮城内陸地震の約1ヶ月半後に発生。震源の深さなどから関連性は薄いとされている)- 福島県沖地震

- 茨城県沖地震

外部リンク

平成20年報道発表資料 - 気象庁

平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震について - 首相官邸

平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震関連 - 国土地理院

平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震(第79報) - 消防庁

平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震の対応について - 防衛省

平成20年岩手・宮城内陸地震災害派遣活動状況写真集 - 陸上自衛隊東北方面隊

2008年6月14日 岩手・宮城内陸地震(M7.2) - 東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター- 内閣府防災情報のページ

防災 - 岩手県

防災情報 - 宮城県

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||