警察・刑事司法協力

欧州連合 |

欧州連合の政治 |

議会

|

閣僚理事会

|

欧州理事会

|

委員会

|

裁判所

|

他の機構

|

政策と課題

|

外交

|

選挙

|

法

|

警察・刑事司法協力(けいさつ・けいじしほうきょうりょく、英語表記:Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters, PJCC)は、法執行および人種差別の解消における国家間連携に焦点を合わせた、欧州連合加盟国間における協力枠組み。マーストリヒト条約において導入された3本柱構造における第3の柱とされていた。

当初、この協力関係は司法・内務協力として構築された。続いてアムステルダム条約では不法移民や国境審査・査証、亡命および民事に係わる司法協力の領域を、第1の柱である欧州共同体の管轄へと移動するとともに、第3の柱に残された領域を明確に示すために名称が変更された。司法・内務協力という表現は、第1の柱へと統合された分野および政府協力である第3の柱を対象としている。

マーストリヒト条約以前には、加盟国はシェンゲン協定によって可能になった域内の自由な移動や人権保障に関し様々な領域、たとえば麻薬対策、警察協力の調整機関のほかに、税関協力および司法政策などで国際間レベルで協力してきた。マーストリヒト条約では司法・内務協力は、協調行動のための新しい手段を提供することで、より緊密な行動への取り組みを可能にしながら加盟国が執る行動を強化することを目的としていた。マーストリヒト条約は欧州連合の目的、とくに域内での自由な移動を達成しながら加盟国で共通した利害領域として次の事項を検討することを確立した。

- 亡命

- 欧州外からの入国に関する規則

- 第三国国民に関する移民政策

- 欧州連合域内における域外国民の入国および移動の条件

- 加盟国内での域外国民の市民のための居住の条件(家族および就職する権利を含む)

- 連合域内での域外国民の不正な移住、居住および雇用に対する戦い

- 7)、8)および9)において対象とされていない不法な薬剤に対する戦い

- 7)、8)および9)において対象とされていない国際詐欺に対する戦い

- 民事における司法協同

- 刑事における司法協同

税関における協力- テロ、麻薬取引やほかの深刻な国際的犯罪行為の防止や戦い、もし必要であるなら税関協力における一定の側面を含む警察協力

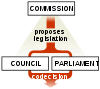

なお共通外交・安全保障政策と同様に、警察・刑事司法協力はあくまでも政府間協力の枠組みであり、国際機関としての欧州連合は加盟国政府間の調整に当たる権限しか与えられていない。したがって欧州共同体分野において欧州連合の権限が加盟国のそれに優先されるのとは異なり、警察・刑事司法協力では欧州委員会の政策執行や欧州議会の決議、欧州司法裁判所による法令の適用は一部の分野に制限される。なお2009年12月に発効したリスボン条約により3本柱構造が廃止されたが、警察・刑事司法協力に関する政策分野についての政府間主義は一部で残ることになっている。

署名 発効 条約 | 1948 1948 ブリュッセル | 1951 1952 パリ | 1954 1955 パリ協定 | 1957 1958 ローマ | 1965 1967 統合 | 1986 1987 単一議定書 | 1992 1993 マーストリヒト | 1997 1999 アムステルダム | 2001 2003 ニース | 2007 2009 リスボン | ||||||||||

| | | | | | | | | | | |||||||||||

欧州諸共同体 | 3つの柱構造 | |||||||||||||||||||

欧州原子力共同体 | → | ← | ||||||||||||||||||

欧州石炭鉄鋼共同体 | 2002年に条約失効・共同体消滅 | 欧州連合 | ||||||||||||||||||

| | | 欧州経済共同体 | 欧州共同体 | |||||||||||||||||

| | | | → | 司法・内務協力 | ||||||||||||||||

| | 警察・刑事司法協力 | ← | ||||||||||||||||||

欧州政治協力 | → | 共通外交・安全保障政策 | ← | |||||||||||||||||

組織未設立 | 西欧同盟 | | | |||||||||||||||||

2010年に条約の効力停止 | ||||||||||||||||||||

| | | | | | | | | | | |||||||||||