カルナータカ太守

- カルナータカ太守

- Nawab of the Carnatic

←

1692年 - 1858年

→

→

(国旗)

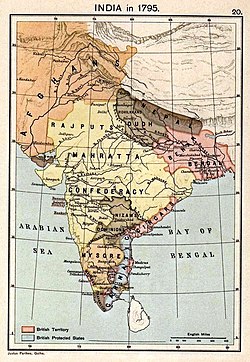

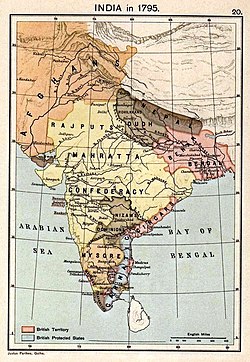

カルナータカ太守の領土(青色)

公用語

ペルシア語、ウルドゥー語、タミル語、カンナダ語

首都

アルコット、マドラス

- ナワーブ

1710年 - 1732年

サアーダトゥッラー・ハーン

1744年 - 1749年

アンワールッディーン・ハーン

1749年 - 1795年

ムハンマド・アリー・ハーン

1824年 - 1855年

グラーム・ムハンマド・ガウス・ハーン

- 変遷

カルナータカ太守の設置

1692年

サアーダトゥッラー・ハーンが太守となる

1710年

アンワールッディーン・ハーンが太守となる

1744年

ムハンマド・アリー・ハーン が太守となる

1749年

全権・全領土の接収

1801年

年金の支払い停止

1855年

通貨

ルピー

カルナータカ太守(カルナータカたいしゅ、タミル語:ஆற்காடு நவாப், 英語:Nawab of the Carnatic)は、ムガル帝国の南インド、カルナータカ地方(現在のアラビア海に面したカルナータカ州とは違い、タミル地方とアーンドラ地方の一部を指す)の地方長官、つまり太守(ナワーブ)。アルコットに首府を置いたことから、アルコット太守あるいはアルコットの代官(Nawab of Arcot)とも呼ばれる。

目次

1 歴史

1.1 設置

1.2 独立

1.3 マラーターの侵攻

1.4 両家の対立と第一次カーナティック戦争

1.5 太守の併立と第二次カーナティック戦争

1.6 ムハンマド・アリー・ハーンの治世と内外における危機

1.7 マイソール戦争と国土の破壊

1.8 イギリスに対する莫大な負担

1.9 領土の接収と年金生活者化

2 歴代太守

3 脚注

4 参考文献

5 外部リンク

6 関連項目

歴史

設置

1681年以降、ムガル帝国の皇帝アウラングゼーブはデカンに遠征し(デカン戦争)、ビジャープル王国、ゴールコンダ王国を滅ぼし、マラーターを南に押し返した。その結果、帝国の領土は南インドにまで広がった。

アウラングゼーブは南インドにまで至る広大な版図を統治するため、1692年にカルナータカ太守の役職を設置することを決め、ズルフィカール・ハーンを初代カルナータカ太守に任命し、アルコットを首府に統治させた。

独立

晩年のアウラングゼーブ

1707年にアウラングゼーブが死ぬと、ムガル帝国の広大な領土では反乱が相次ぎ、1713年にムガル帝国内でジャハーンダール・シャーとファッルフシヤルが帝位をめぐって争うと、カルナータカ太守サアーダトゥッラー・ハーン(彼は1710年にカルナータカ太守に任命された人物である)は帝国から独立し、地方政権を樹立した(ナワーヤト朝)。

これにより、南インドの広大な版図がムガル帝国から消え去り、この地に帝国の支配は及ばなくなってしまった。とはいえ、歴代の君主は名目上は帝国の主権を認めていた。

サアーダトゥッラー・ハーンの治世初期には、北インド出身のラージプートであるディー・シングがシェンジ(ジンジー)を拠点に反旗を翻し(その父スワループ・シングはアウラングゼーブによってシェンジを任された人物だった)、反乱は1714年10月3日に彼が殺されるまで続いた。

サアーダトゥッラー・ハーンの治世で注目されるのは、ムガル帝国の許可なしに、甥のドースト・アリー・ハーンを後継者に指名したことだった。また、1724年には南インドのほかの勢力とも連携して、マイソール王国の首都シュリーランガパッタナを包囲している[1]。

マラーターの侵攻

アーサフ・ジャー

カルナータカ太守は南インドに広大な領土を領有したため、マイソール王国、タンジャーヴール・マラーター王国、マドゥライ・ナーヤカ朝をはじめとする諸勢力と争った。ドースト・アリー・ハーンの治世、その娘婿であるチャンダー・サーヒブは1736年にマドゥライ・ナーヤカ朝を滅ぼし、版図の拡大に成功している[2]。

さらには、チャンダー・サーヒブはこの勝利に乗じて、タンジャーヴール・マラーター王国の領土にさえ攻め入り、1739年にはその君主シャーフージー2世を退位に追い込んだ。だが、次の君主プラタープ・シングの治世、1740年に強力なナーグプル候ラグージー・ボーンスレーが援助のために大軍を率いて南下した。

同年5月20日にカルナータカ太守軍は応戦したが敗北し(ダーマルチェルヴの戦い)、ドースト・アリー・ハーンは殺害され、アルコットも占領された [3][4]。

ドースト・アリー・ハーン殺害後、その息子サフダル・アリー・ハーンと娘婿チャンダー・サーヒブとの間に太守位をめぐる争いが起き、前者がラグージー・ボーンスレーの支持を得て、11月16日に新太守となった[5][6]。一方、チャンダー・サーヒブは逃げ、ティルチラーパッリに籠城したが、1741年初頭に ティルチラーパッリ包囲戦で捕虜になり、マラーター王国の首都サーターラーへと送られた[7]。

両家の対立と第一次カーナティック戦争

アンワールッディーン・ハーン

1742年10月13日、サフダル・アリー・ハーンは従兄弟ムルタザー・アリー・ハーンに暗殺されたが、ニザームがこれに介入した[8]。これにより、サフダル・アリー・ハーンの幼少の息子サアーダトゥッラー・ハーン2世が太守位を継ぎ、その後見役にホージャ・アブドゥッラー・ハーンが任命された[9]。

また、ニザームとカルナータカ太守の軍勢はティルチラーパッリのマラーター勢力を包囲し、8月29日にこれを占領した(ティルチラーパッリ包囲戦)[10]

だが、1744年3月にホージャ・アブドゥッラー・ハーンが暗殺されると、ニザームの代官アンワールッディーン・ハーンが太守の後見役となった[11][12]。同年7月にはサアーダトゥッラー・ハーン2世も暗殺され、ナワーヤト朝の直系の血筋が絶えると、アンワールッディーン・ハーンがニザーム王国により新太守に任命され、アンワーリーヤ朝が成立した[13]。

これに激怒したのがナワーヤット家のチャンダー・サーヒブだった。彼はサアーダトゥッラー・ハーン2世の義理の叔父で、ドースト・アリー・ハーンの娘婿である自分こそが新太守にふさわしいと思っていた。

これにより、ナワーヤット朝とアンワーリーヤ朝との対立が生じ、当時インドの覇権をめぐって争っていたマドラスを拠点としたイギリス、ポンディシェリーを拠点としたフランス(1740年のオーストリア継承戦争により戦争が勃発していた)の争いが持ち込まれ、同年に第一次カーナティック戦争(カルナータカ戦争)が勃発した[14]。

イギリスとフランスは南インドの地で4年にわたり争い、フランスはジョゼフ・フランソワ・デュプレクスのもと優勢に戦い、1748年10月にヨーロッパの戦争が終わると、第一次カーナティック戦争も終結した[15]。

この戦争では現地勢力はあまり関与しなかったが、アンワールッディーン・ハーンがマドラス陥落の直前に援軍を送ったことで、これ以降戦争は現地勢力も巻き込んでいくこととなった。

太守の併立と第二次カーナティック戦争

アンブールの戦い

同1748年、デカンのニザーム王国でも、アーサフ・ジャー1世が死亡し、息子のナーシル・ジャングと孫のムザッファル・ジャングが王位を争っており、

デュプレクスはこれに目を付けた[16]。また、同じ頃にマラーター本国で幽閉されていたチャンダー・サーヒブも開放された[17]

また、イギリスとフランスは、カルナータカ地方政権とニザーム王国の内部争いに関与し、デュプレクスはチャンダー・サーヒブやムザッファル・ジャングと結ぼうとし、チャンダー・サーヒブもアンワールッディーン・ハーンから太守位を奪おうと狙っており、これに参加した。

そして、1749年8月3日、フランス、チャンダー・サーヒブとムザッファル・ジャングの連合軍は、アンワールッディーン・ハーンの軍をアンブールで破り、アンワールッディーン・ムハンマド・ハーンは殺害された(アンブールの戦い)[18][19][20]。

アンワールッディーン・ハーン殺害後、その息子ムハンマド・アリー・ハーンが新太守となったが、チャンダー・サーヒブも太守位を宣し、2人の太守が両立する形となった[21]。ムハンマド・アリー・ハーンはイギリスと結んでティルチラーッパッリ城に逃げ込み、第二次カーナティック戦争が勃発した。

1751年から1752年にかけて、チャンダー・サーヒブはフランスの援助のもと、ムハンマド・アリー・ハーンの篭城するティルチラーパッリ城を攻めた(ティルチラーパッリ包囲戦)。だが、この包囲に兵員の大部分を割き、首都アルコットが手薄となっていたため、1751年12月にイギリスのロバート・クライヴに奪われてしまった(アルコットの戦い)。

1752年 4月にはチャンダー・サーヒブ自身も敗れ、タンジャーヴール・マラーター王国に援助を求めたが、同年6月に裏切られて殺害された[22][23]。その後、デュプレクスは善戦したものの、1754年8月に戦費の問題から帰還させられ、10月に和議が結ばれた[24]。

ムハンマド・アリー・ハーンの治世と内外における危機

ムハンマド・アリー・ハーン

ムハンマド・アリー・ハーンの治世は46年に及び、カルナータカ地方政権は依然として南インドに広大な領土を領有していたが、彼はムガル帝国の主権を認め、皇帝シャー・アーラム2世と書簡のやり取りをしていた[25]。

1760年、ムハンマド・アリー・ハーンは皇帝シャー・アーラム2世より、「ワッラー・ジャー[26]」の称号を賜った。この称号は彼の一族の家名であるワッラー・ジャー家となり、アンワーリーヤ朝は別名ワッラー・ジャー朝とも呼ばれるようになった。

だが、ムハンマド・アリー・ハーンは第二次カーナティック戦争中にイギリスから軍事的援助を受けていたが、その援助にかかる費用はムハンマド・アリー・ハーンが負担することとなっていた[27]。そのうえ、イギリスはカルナータカ太守があまり関与していない第三次戦争に関しても、太守の領土の保全に尽力したと主張してその支払いを求め、イギリスに対して巨額の負債を抱え込むこととなった[28]。

また、ムハンマド・アリー・ハーンはイギリス東インド会社のみならず、東インド会社の幹部、ヨーロッパ人の商人、インド人の商人などの個人からも多額の借金をしていた[29]。

第二次戦争中、ムハンマド・アリーはマイソール軍の援助も受けていたが、1752年にマイソール側のティルチラーパッリの割譲要求を断ったため、マイソールは途中からフランス側と同盟する事態にも陥っていた[30]。

両国は戦争終了後もティルチラーパッリ周辺で争い、1755年4月にマイソール側が諦めて撤退したものの、これ以降長く対立が続くこととなってしまい、その脅威に怯えなければならなかった[31][32]。

ムハンマド・アリー・ハーンは自身の地位を守るため、イギリス軍を駐留させておかねばならず、その駐留費は莫大なものとなって負債に加算された。ついにはイギリスも対策を考え、第三次戦争終結後の1763年10月16日にマドラス周辺の土地一帯をジャーギール(給与地)として割譲させた[33]。また、1767年にはアルコットからマドラスへと首府を移した[34]。

1773年9月17日、ムハンマド・アリー・ハーンは財政難を打開するため、マドラスの東インド会社職員らの援助を得て、タンジャーヴール・マラーター王国を併合した(タンジャーヴール包囲戦)[35]。だが、併合後も財政は悪化し続け、さらには私的債権者である東インド会社の職員らとの癒着も指摘、不当な併合に対して会社の内外で批判が高まる結果となった[36]。

そのため、1776年4月11日、タンジャーヴール・マラーター王国はイギリスによって復活し、その君主トゥラジャージー2世は復位したため、この併合は何の意味も成さなかった[37][38][39]。

マイソール戦争と国土の破壊

ハイダル・アリー

1767年以降、南インドでは、イギリスとマイソール王国との対立から第一次マイソール戦争が起こっていたが、ムハンマド・アリー・ハーンはマドラスを拠点としたイギリスに協力していた。

だが、マイソールの支配者ハイダル・アリーはムハンマド・アリー・ハーンがイギリスと同盟していることに不満で、戦争中にカルナータカ太守の領土に進撃し、1769年3月にはマドラス近郊まで進撃した[40]。

そのため、1780年5月に第二次マイソール戦争が勃発すると、7月にマイソールのハイダル・アリーは、カルナータカ地方政権の領土に8万の大軍を送った。

11月3日に旧都アルコットは占領され、1784年に戦争が終結するまでカルナータカ地方政権の領土でほとんどの戦いが行われたが、その間に国土は略奪・破壊された。

イギリスに対する莫大な負担

ムハンマド・アリー・ハーンとイギリス人

ムハンマド・アリー・ハーンはマイソール王国の軍を撃退するためにイギリスに対して莫大な支払いを余儀なくされたが、負債の額はさらに増してゆき、ついには政権の崩壊すら危うくなった[41][42]。

そのため、1781年にイギリスはマイソール戦争の戦費を要求しない代わり、その全領土の徴税権を譲り受け、イギリス自ら徴税にあたることにした[43]。

第二次マイソール戦争終了後、1785年にムハンマド・アリー・ハーンは戦争時の臨時戦費を負担することで徴税権を回復した。だが、1790年に第三次マイソール戦争が勃発すると、イギリスは臨時戦費の支払い能力がないことを理由とし、再びその徴税権を摂取した[44]。

第三次マイソール戦争が終結すると、1792年7月12日にムハンマド・アリー・ハーンは平時の戦費負担、半自立的領主ポリガールからの貢納による徴収をイギリスに納めることで、なんとか徴税権を獲得した[45]。だが、これにより外交権の放棄が定められてしまい、事実上太守の領土はイギリス保護下に置かれた[46]。

領土の接収と年金生活者化

マドラス管区(黄色い部分は藩王国)

1795年10月、ムハンマド・アリー・ハーンの死後、その息子ウムダトゥル・ウマラーが太守位を継承した[47]。1799年の第四次マイソール戦争では、イギリスに味方するように見せかけて、マイソール側に密かに物資を供給するなどして加担したものの、マイソール王国は敗北してしまった。

第四次マイソール戦争終結後、ウムダトゥル・ウマラーはイギリスにマイソール戦争での関与を執拗に疑われ、彼自身は否定し続けたが、1801年7月15日に急死した。イギリスはすぐさま、同年7月31日に後継者である甥のアズィーム・ウッダウラとカーナティック条約を結び、マイソール王国への協力を理由に太守の全権と全領土を奪い、その代りに莫大な年金をあてがうこととなった[48]。

こうして、カルナータカ太守とマイソール王国の2大勢力が制圧された結果、19世紀初頭の南インドはイギリスの支配するマドラス管区と、マイソール藩王国、トラヴァンコール藩王国、コーチン藩王国などイギリスの保護国などによって形成されるに至った。

1801年以降、アズィーム・ウッダウラとその家族は年金生活者として暮らすことを余儀なくされたが、そのあてがわれていた年金もその孫グラーム・ムハンマド・ガウス・ハーンが1855年10月に死ぬと、「失権の原理」によって停止された[49]。

歴代太守

ズルフィカール・ハーン(Zulfikar Khan,在位:1692年 - 1703年)

ダーウード・ハーン・パンニー(Daud KhanPanni,在位:1703年 - 1710年)

サアーダトゥッラー・ハーン(Sa'adatullah Khan I, 在位:1710年 - 1732年)

ドースト・アリー・ハーン(Dost Ali Khan, 在位:1732年 - 1740年)

サフダル・アリー・ハーン(Safdar Ali Khan, 在位:1740年 - 1742年)

サアーダトゥッラー・ハーン2世(Sa'adatullah Khan II, 在位:1742年 - 1744年)

アンワールッディーン・ハーン(Anwaruddin Khan, 在位:1744年 - 1749年)

チャンダー・サーヒブ(Chanda Sahib, 在位:1749年 - 1752年)

ムハンマド・アリー・ハーン(Muhammad Ali Khan, 在位:1749年 - 1795年)

ウムダトゥル・ウマラー(Umdat-ul Umara, 在位:1795年 - 1801年)

アズィーム・ウッダウラ(Azim ud-Daula, 在位:1801年 - 1819年)

アーザム・ジャー(Azam Jah, 在位:1819年 - 1824年)

グラーム・ムハンマド・ガウス・ハーン(Ghulam Muhammad Ghause Khan, 在位:1824年 - 1855年)

脚注

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』年表、p.38

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』年表、p.38

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』年表、p.38

^ Advanced Study in the History of Modern India 1707-1813 - Jaswant Lal Mehta - Google Books

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』年表、p.38

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.198

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.198

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.198

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.198

^ Advanced study in the history of modern India 1707-1813

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.198

^ Arcot 6

^ Arcot 6

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.198

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.198

^ チャンドラ『近代インドの歴史』、p.59

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.199

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.199

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』年表、p.40

^ チャンドラ『近代インドの歴史』、p.59

^ チャンドラ『近代インドの歴史』、p.59

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.199

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』年表、p.40

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.199

^ Arcot 9

^ 現地音に近くすると「ワッラージャ」となる。

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.200

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.202

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.200

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.199

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、pp.199-200

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』年表、p.40

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.202

^ アルコット『南アジアを知る事典』

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』年表、p.42

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.204

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.204

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』年表、p.42

^ Tanjore 3

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.203

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.202

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.206

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.206

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.206

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.206

^ 辛島『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』、p.206

^ Arcot 12

^ Arcot 12

^ Arcot 13

参考文献

辛島昇 『世界歴史大系 南アジア史3―南インド―』 山川出版社、2007年。

ビパン・チャンドラ; 栗原利江訳 『近代インドの歴史』 山川出版社、2001年。

外部リンク

- Prince of Arcot

- Arcot Nawabs (1692 ・1855 AD)

- The Arcot Diamonds

- Princely States of India A-J

関連項目

- ムガル帝国

- 南インド

| ||||||||||||||