ヒノキ

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2010年12月) |

| ヒノキ | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

葉裏にY字状の気孔帯が目立つ | |||||||||||||||||||||

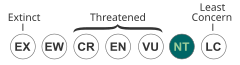

保全状況評価[1] | |||||||||||||||||||||

NEAR THREATENED (IUCN Red List Ver.3.1 (2001))  | |||||||||||||||||||||

分類 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

学名 | |||||||||||||||||||||

Chamaecyparis obtusa Sieb. & Zucc. | |||||||||||||||||||||

和名 | |||||||||||||||||||||

| ヒノキ | |||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||

| Hinoki cypress, Japanese cypress | |||||||||||||||||||||

変種 | |||||||||||||||||||||

本文参照 |

ヒノキ(檜、桧、学名:Chamaecyparis obtusa)は、ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。人工林として多く植栽されている。

目次

1 分布

2 ヒノキの変種等

3 形状

4 利用

4.1 建材

4.1.1 建材特性と歴史

4.1.2 生産地

4.2 精油

5 保全状況

6 「ヒノキ」の語源

7 ヒノキをシンボルとする自治体

8 その他

9 脚注

10 関連項目

11 外部リンク

分布

ヒノキは日本と台湾にのみ分布する。日本では本州中部(福島県)以南から九州まで分布する。台湾本島には変種タイワンヒノキ(台湾扁柏、Chamaecyparis obtusa var. formosana)が分布している。また中国においては、「檜(桧)」という漢字はビャクシン属を指す。日本では木曽に樹齢450年のものが生息しているのが最高であるが、台湾では樹齢2,000年のものが生息している。

朝靄のヒノキ林

ヒノキの変種等

ヒノキの変種等として下記のものがある[2]。

C. obtusa ヒノキ

- var. obtusa

- f. hasegawana クリハダヒノキ

- 'Breviramea' カマクラヒバ

- 'Filicoides-aurea' オウゴンクジャクヒバ

- 'Filicoides' アオノクジャクヒバ

- 'Penduliformis' シダレヒノキ

- var. formosana タイワンヒノキ

- var. takeuchii ツノミノヒノキ

- var. obtusa

形状

高さは20から30メートル。大きいものでは高さ50メートル、直径2.5メートルになるものもある。[3]葉は鱗片状で枝に密着し、枝全体としては扁平で、細かい枝も平面上に出る。同科のサワラ・ヒバ(アスナロ)・クロベ(ネズコ)等の葉と似るが、葉裏の気孔帯がY字状になっているのがヒノキである。雄花は枝先に1つずつつくが、小さくて目立たない。春に花粉を飛散させる。雌花は球形で枝先につき、熟すると鱗片に隙間ができる。その形はサッカーボールを思わせる形状である。樹皮は褐色で、帯状に剥がれる。

乾燥した場所を好み、天然のものは尾根筋の岩場などに見られる。植林する場合にはスギを谷側に、ヒノキを尾根側に植える。典型的な陰樹の特性を持ち、幼樹は日当たりを嫌う。建材を目的として植林されるが、樹皮も檜皮葺の材料に使われる。

樹形

樹皮

ヒノキの雌花

利用

建材

建材特性と歴史

檜皮葺(東寺)

ヒノキは、日本では建材として最高品質のものとされる。木材の特長として、加工が容易な上に緻密で狂いがなく、日本人好みの強い芳香を長期にわたって発する。正しく使われたヒノキの建築には1,000年を超える寿命を保つものがある。

木目が通り、斧や楔で打ち割ることによって製材できるヒノキは古くから建築材料として用いられてきた。『古事記』のスサノオ神話の中で、ヒノキを建材として使うことが示唆されている[4]。

特に寺院、神社の建築には必須で、古くから重宝された。そのありさまは、大阪府の池上・曽根遺跡で発掘された弥生時代の神殿跡に見ることができる。飛鳥時代のヒノキ造りの建築はすぐれたものが多く、飛鳥時代に建立された法隆寺は世界最古の木造建築物として今日までその姿を保っているほか、主として奈良県内に存在する歴史的建築物はいずれもヒノキを建材としたことによって現存するといって過言ではない。もっとも、その有用性ゆえに奈良時代には大径材は不足をきたしていた。

このヒノキ材枯渇のありさまが、東大寺の歴史からうかがえる。創建当時の東大寺は近畿地方各地の山林で得られたヒノキ材で建造されていたが、平安時代後期の治承年間(1177年 - 1180年)、平重衡の南都焼討によって炎上する。鎌倉時代に東大寺を復興した重源らは、森林資源が枯渇した近畿を諦め、はるか周防国や長門国までヒノキの大径材を求めた。戦国時代末期に松永久秀の東大寺大仏殿の戦いで再度炎上した大仏殿は江戸時代初期に再建されたが、その時期には諸大名による大城郭や城下町の建設も相まって大木の払底をきたしていた。結果、大仏殿の間口を3分の2に縮小し、用材もヒノキは諦め、ケヤキの心材をスギの小材で覆い、金輪で締め上げた一種の集成材を柱として使用している。しかし、虹梁と呼ばれる2本の梁はどうしても無垢材を使用する必要があり、日本中を廻った末にようやく日向国でアカマツの巨木を発見、のべ10万人以上の人員を使用して奈良まで運び、大仏殿はめでたく完成した。

現在では一般家庭でも多く使われ、特に和式の様式を持った建築物に高級材として使用される。

伊勢神宮では20年に一度、社を新しく建て替える式年遷宮と呼ばれる行事が行われ、大量のヒノキ材が必要となる。古くは伊勢国のヒノキを使用していたが、次第に不足し、三河国や美濃国からも調達するようになった。18世紀には木曽山を御杣山と正式に定め、ここから本格的にヒノキを調達するようになった。

明治時代になって、調達の困難さが明治天皇にまで伝わるところとなり、恒久的な調達を可能にするため神宮備林においてヒノキを育成することになった。さらに大正時代に入り、伊勢神宮周辺に広がる宮域林においてヒノキを育成することになり、植林を行った。これらの植林計画は、樹齢200年以上のヒノキを育成することを目標としており、長期的展望に立った計画である。

また、この時期、台湾を統治した日本は、変種のタイワンヒノキや同属異種のタイワンベニヒノキ Chamaecyparis formosensis の大木を求めて森林鉄道を敷設し、日本本土にも輸送を行い、一部は神社建築にも使用した。タイワンヒノキの使用は明治神宮の鳥居や靖国神社の神門など、大径材を用いた主要構造部位に多く見られる。1992年以降、タイワンヒノキが禁伐されたことから輸入が困難となり、これら文化的遺産の補修が懸念されている[5]。

木曽山の神宮備林は1947年(昭和22年)に廃止されて国有林に編入されたため、その後はこの国有林からヒノキを購入して式年遷宮を行っている。伊勢神宮の式年遷宮後、前回の式年遷宮で使用されたヒノキ材は日本全国の神社に配布され、新たな神社の社殿となる。

復元された名古屋城本丸御殿(2018年春)

名古屋城の本丸御殿はヒノキ材で建てられているが戦時中の空襲で焼失した。しかし2018年の木造復元の完成を目指して2009年現在から本丸御殿の再建が始まっており、木曽のヒノキ材が使用されている。

生産地

ヒノキは全国に生産地があり、各地に有名木材が存在する。特に、福島県東南部以南に生産地が多い。この為、有名木材に見せかけた産地偽装が多い品目の1つである。これを防止するため、生産から流通を一貫している特定の業者に対し認証制度を制定している県もある。

精油

樹木から採取される精油成分に「ヒノキチオール」と命名されているものがある。20世紀後半、日本産のヒノキには「ヒノキチオール」は含まれていないという認識が広まっていたが、これはタイワンヒノキから分離されたのが最初であり、国産のヒノキの含有量が少なかったためである。木曽産のヒノキからも発見されているが、日本ではヒバから得るのが一般的である。

保全状況

ヒノキは日本においては絶滅の危機に瀕してはいないという扱いであるが、過去の大量伐採による推定の減少率の評価をめぐっては異論も存在する[1]。

「ヒノキ」の語源

ヒノキの枝は古来焚き付けに使われてきた(里山のヒノキ)

古代において火を起こすのに用いられ、「ヒノキ」は「火の木」という意味だという説[3]と、尊く最高のものを表す「日」をとって「日の木」が由来だという説がある。[6]

語源由来辞典は、上代特殊仮名遣において、「火」の「ひ」は乙音である一方「ヒノキ」の「ヒ」は甲音であることから、「火の木」説は妥当ではなく、「日の木」、あるいは神宮の用材に用いられることから「霊の木」のいずれかが語源と考えられるとしている。[7]

ヒノキをシンボルとする自治体

この節の加筆が望まれています。 |

- 県の木

- 長崎県

- 市町村の木

- 北海道:上ノ国町

- 福島県:檜枝岐村

- 栃木県:塩谷町

- 千葉県:長南町

- 東京都:檜原村

- 山梨県:南部町

- 長野県:南木曽町、上松町(木曽ヒノキ)、王滝村、大桑村

- 岐阜県:白川町

- 三重県:度会町

- 滋賀県:日野町

- 京都府:福知山市、井手町

- 三重県:尾鷲市

- 岡山県:新見市

- 山口県:萩市

- 愛媛県:鬼北町、松野町

- 高知県:安芸市、津野町、本山町、三原村

- 熊本県:湯前町

- 鹿児島県:伊佐市

その他

ヒノキ科の樹種としては、日本ではヒノキの他にサワラ・ヒバ(アスナロ)・クロベ・イブキ(ビャクシン)などが知られている。また、中国原産のコノテガシワ、地中海沿岸のイトスギ、北米のアラスカヒノキなどもヒノキ科の樹木である。なお、最近の分類では従来のスギ科(スギ・セコイア・メタセコイアなど)もヒノキ科に統合する考え方も提示されている。

ヒノキ科は、中生代に登場した起源の古い植物群で、現在は日本のスギの他、アメリカ大陸のセコイア、中国のメタセコイア、コウヨウザンなどが遺存的に分布している。

なお、チャボヒバはヒノキの園芸品種である。

脚注

- ^ abFarjon, A. 2013. Chamaecyparis obtusa. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T42212A2962056. https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T42212A2962056.en. Downloaded on 04 May 2018.

^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-) 「BG Plants 和名−学名インデックス」(YList)

- ^ ab岡山理科大学 生物地球学部 生物地球学科 植物生態研究室(波田研)のホームページ (2017年8月17日閲覧)

^ http://www.naturalserve.com/ngc/mokuzai/hinoki/

^ 木造建造物文化財における台湾檜利用に関する研究

^ http://www.shinrin-ringyou.com/tree/hinoki.php

^ http://gogen-allguide.com/hi/hinoki.html

関連項目

- 木の一覧

- 木曽五木

- スギ花粉症

外部リンク

ヒノキ 植物生態研究室(波田研)

(檜)ヒノキ 季節の花 300

| ||||||||||||||||||||||