オナガザル科

| オナガザル科 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

生息年代: 漸新世–現世 PreЄ Є O S D C P T J K Pg N | ||||||||||||||||||||||||||||||

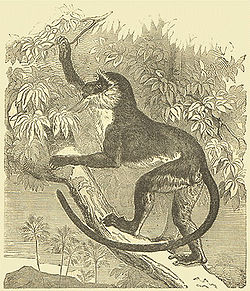

ダイアナモンキー Cercopithecus diana ダーウィン “Descent of man” (1872) より | ||||||||||||||||||||||||||||||

分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 亜科 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

オナガザル科 (Cercopithecidae) は生物の分類で、サル目(霊長目)に属する1科である。アジア南部およびアフリカ(旧世界)に分布しており、旧世界ザルとも呼ばれる。日本語のサルのイメージに近いサルである。「尾長猿(おながざる)」の名のとおり、長い尾をもつことが特徴であるが、バーバリーマカクやニホンザルのように、二次的に尻尾を失ったものもある。また、広鼻下目に属するサル(新世界ザル)のように、5番目の手足として尾で体重を支えることなどはできない。日本国内に生息するニホンザルは下北半島を北限としているが、これはヒトを除いた全世界の霊長類の中で、最も高緯度に生息している例である。

オナガザル科には、いくつかの興味深い解剖学的特徴をそなえたサルがいる。コロブスの親指は小さな痕跡程度に退化したり、種によっては完全に消失してしまっている。オスのマンドリルの顔は赤と青で彩られ、さらに陰茎は赤色で、陰嚢は紫色をしている。テングザルは長く、舌のような形をした鼻をもっている。

狭鼻下目であるヒト上科とオナガザル上科が分岐したのは、2800万年から2400万年前頃であると推定されている[1][2]。

目次

1 分類

1.1 オナガザル亜科 Cercopithecinae

1.2 コロブス亜科 Colobinae

2 脚注

3 外部リンク

分類

オナガザル科はオナガザル亜科とコロブス亜科に二分される。

オナガザル亜科 Cercopithecinae

マントヒヒ、ニホンザル、マンドリル、などが属する。オナガザルの多くは母系社会を構成しており、オスは一定の年齢に達すると群れを離れる。ただし、マントヒヒはオスを中心としたハーレムを形成している。

ヒトと同じ32本の歯をもつ。下あごには首まで広がる頬ぶくろをもつ。手に入れた食べ物は一旦、頬袋に入れ、安全な場所に移動してから、あらためて食事をするという習性がある。手足共に親指が他の指と対向することができる。これはものをつかむほか、毛づくろいなどの社会的行動にも役立っている。

2005年タンザニア南西部で発見され、マンガベイ属の新種とされていた霊長類は、2006年5月アラスカ大学博物館のリンク・オルソンを中心とする研究チームが「DNA分析を行った結果、新属に属すると判明した」と米科学誌サイエンスで発表した。この新属は過去83年間で初めて確認された。この新種のサルはルングウェセブス属キプンジ (Rungwecebus kipunji) と命名された。

2007年にコンゴで発見された新種の猿は、黄金の毛を持つのが特徴で、オナガザル属だと見なされる。これはレスラ(Lesula)と名付けられるように提唱されている。[3]

コロブス亜科 Colobinae

テングザル(体長約65センチメートル・カリマンタンに生息・植物食)、ハヌマンラングール(体長約70センチメートル、インド、スリランカに生息)、キンシコウ、ドゥクラングール、ダスキールトン、フランソワルトン、シロクロコロブスなどが属する。オナガザル亜科に比べ、比較的細身のサルが多い。コロブス亜科には基本的に頬ぶくろがない、親指が小さな突起程度だったり、完全に消失していたりする、などの特徴がある。

ほとんどのコロブスは葉食をするため、これに適応した2つ以上にくびれた胃をもっている。胃の中のバクテリアで発酵させることにより、葉の主成分であるセルロースを消化吸収することができる。

脚注

^ サルとヒトとの進化の分岐、定説より最近か ミシガン大

^ Nature2010年7月15日号

^ Lesula: A New Species of Cercopithecus Monkey Endemic to the Democratic Republic of Congo and Implications for Conservation of Congo’s Central Basin