ニコライ2世

| ニコライ2世 Николай II | |

|---|---|

ロシア皇帝 | |

ニコライ2世(1914年) | |

| 在位 | 1894年11月1日 - 1917年3月15日 |

| 戴冠 | 1896年5月26日、於モスクワ・ウスペンスキー大聖堂 |

| 全名 | Николай Александрович ニコライ・アレクサンドロヴィチ |

| 出生 | (1868-05-18) 1868年5月18日 |

| 死去 | (1918-07-17) 1918年7月17日(50歳没) |

| 埋葬 | 1998年7月17日 |

| 配偶者 | アレクサンドラ・フョードロヴナ |

| 子女 | 一覧参照

|

| 王家 | ホルシュタイン=ゴットルプ=ロマノフ家 |

| 王朝 | ホルシュタイン=ゴットルプ=ロマノフ朝 |

| 王室歌 | 神よツァーリを護り給え |

| 父親 | アレクサンドル3世 |

| 母親 | マリア・フョードロヴナ |

| 宗教 | キリスト教正教会 |

| サイン |  |

ニコライ2世(ロシア語: Николай II, ラテン文字転写: Nikolai II、ニコライ・アレクサンドロヴィチ・ロマノフ、ロシア語: Николай Александрович Романов, ラテン文字転写: Nikolai Aleksandrovich Romanov、1868年5月18日(ユリウス暦5月6日) - 1918年7月17日(ユリウス暦7月4日))は、ロマノフ朝第14代にして最後のロシア皇帝(在位1894年11月1日 - 1917年3月15日)。

皇后はヘッセン大公国の大公女アレクサンドラ・フョードロヴナ(通称アリックス)。皇子女としてオリガ皇女、タチアナ皇女、マリア皇女、アナスタシア皇女、アレクセイ皇太子がいる。イギリス国王ジョージ5世は従兄にあたる。

日露戦争・第一次世界大戦において指導的な役割を果たすが、革命勢力を厳しく弾圧したためロシア革命を招き、1918年7月17日未明にエカテリンブルクのイパチェフ館において一家ともども虐殺された。東ローマ帝国の皇帝教皇主義の影響を受けたロシアにおいて、皇帝は宗教的な指導者としての性格も強いため、正教会の聖人(新致命者)に列せられている。

目次

1 生涯

1.1 出生

1.2 青少年期

1.3 世界旅行

1.3.1 訪日

1.3.2 大津事件

1.3.3 大津事件の影響

1.3.4 帰国

1.4 即位と結婚

1.5 治世初期の内政

1.6 ヨーロッパにおける友好政策

1.7 中国分割

1.8 朝鮮への野心

1.9 日露戦争とロシア第一革命

1.9.1 開戦までの経緯

1.9.2 戦争の経緯

1.9.3 血の日曜日事件

1.9.4 ビヨルケ会談

1.9.5 講和と第一革命

1.9.6 怪僧ラスプーチンの台頭

1.10 大戦と革命

1.11 帝国の崩壊

1.12 最期

2 最期の状況と遺体の処理

3 遺体の認知

4 人物

5 イギリス国王ジョージ5世との関係

6 死後

7 画像

8 脚注

8.1 注釈

8.2 出典

9 参考文献

9.1 関連文献

10 関連作品

10.1 映画

10.2 小説

11 関連項目

生涯

出生

1868年5月6日、アレクサンドル皇太子(ロシア皇帝アレクサンドル2世の次男、後の皇帝アレクサンドル3世)とその妃マリア・フョードロヴナ(デンマーク王クリスチャン9世の第2王女)の間の長男として[1][2]ロシア帝国首都サンクトペテルブルクに生まれる[3]。

ニコライの誕生後、弟としてアレクサンドル(夭折)、ゲオルギー、ミハイル、また妹としてクセニアとオリガが生まれている[4][5]。

ドイツのヴィルヘルム2世とニコライ2世(右)。ヴィルヘルムはチュニック風のロシア軍服を着ており、ニコライは逆にドイツ軍の制服を着ている。

青少年期

1888年のロシア皇室一家。中央後ろがニコライ皇太子

7歳(1875年)から10歳(1878年)まで家庭教師アレクサンドラ・オロングレンに師事した[6]。オロングレンの子ウラジーミルとよく一緒に遊んだ。ウラジーミルによると子供の頃のニコライは「顔や挙動が女の子っぽいときが時々あった」という[7]。父アレクサンドル3世も息子の女々しいところをしばしば心配していたという[8]。

10歳の頃から保守的なダニロビッチ将軍が家庭教師となり[注釈 1]、彼が選んだ教師によって語学、数学、歴史、地理、科学などを学んだ。とりわけ歴史と語学が得意であり、母語のロシア語に加えて、ロシア帝国首脳部で事実上の公用語であったフランス語、さらに自身の親族が君主として治める地域の言語である英語やドイツ語をも流暢に話せるようになった[10][9]。

1879年にウラジーミルや弟ゲオルギーととも中学校へ入学。学生時代のニコライは石蹴りとバードウォッチングが好きだったという[11]。

1881年に祖父の皇帝アレクサンドル2世が爆弾テロで暗殺された。その遺体は足が千切れ顔は判別不能なほどに破損しているなど、当時の感覚では衝撃的な末路であった。その痛ましい姿を見たアレクサンドル皇太子は改革を志向した父帝とは反対に専制政治の強化を決意し、その子のニコライ皇子も決意を同じくしたという[12]。

17歳(1885年)の時から帝王学を受けるようになった。高名な法学者でロシア正教聖務会院であるコンスタンチン・ポベドノスツェフから民政法、元大蔵大臣ニコライ・ブンゲから政治経済学、メール将軍とドラゴミロフ将軍から軍事学を学んだ[13]。ポベドノスツェフの回顧録によるとニコライ皇太子は勉強熱心ではなく、授業中鼻糞をほじっていたという。しかしポベドノスツェフの専制君主体制護持の思想には強い影響を受けた[3]。

19歳でプレオブラジェンスキー近衛連隊に入隊した。フッサール近衛軽騎兵連隊や軽騎兵砲兵隊にも配属された。ロシアの近衛連隊は軍隊というよりも貴族の社交の場であり、ニコライ皇太子も将校クラブで楽しく過ごしたという[14]。

世界旅行

両親の勧めで1890年10月から1891年8月にかけて世界各地を旅行することになった。旅行の中心地はイギリスとロシアが勢力圏争いをしている極東だった[15]。ニコライ皇太子本人はほとんど気乗りしていなかったが、仲のいい弟ゲオルギーが同行するという事には喜んでいたという[16]。ただゲオルギーは風邪をこじらせて途中で帰国した[17]。

まずウィーンからギリシャへ向かい、ギリシャ王ゲオルギオス1世の次男ゲオルギオス王子(従兄弟にあたる)がニコライに同行することになった。ニコライとゲオルギー(途中まで)とゲオルギオス王子は、エジプト、英領インド、コロンボ(英領セイロン)、英領シンガポール、サイゴン(フランス領インドシナ)、オランダ領東インド、バンコク(シャム)、英領香港、上海と広東(清)を歴訪した後、最後に日本を訪問した[18][17][19]。

訪日

1891年、長崎訪問時のニコライ皇太子(上野彦馬撮影)

1891年4月27日にニコライ皇太子を乗せたロシア軍艦が長崎に寄港した。以降5月19日まで日本に滞在した。日本政府はこの未来のロシア皇帝を国賓待遇で迎え、その接待を念入りに準備していた。各休憩所で出される茶菓子の吟味にまで及んでいた[17]。公式の接待係には、イギリスへの留学経験があり当時の皇族中で随一の外国通であった有栖川宮威仁親王(海軍大佐)が任命された。また岩倉使節団の留学生としてロシアに10年滞在しロシア女性と結婚した万里小路正秀が通訳を務めた。

ニコライは長崎寄港前にピエール・ロティの『お菊さん』を聞いていたため、滞在中一時的に日本人妻を娶りたがっていたという。稲佐駐在ロシア人将校たちが日本人妻を娶っている事を知るとますますその願望を強めたが、「復活祭直前のキリスト受難の週がはじまっているというのに、こんなことを考えているとは何と恥ずかしいことか」と反省して自重した[20]。

日本政府は復活祭を配慮して5月4日までニコライの予定を組まなかったが、その間もニコライはお忍びで長崎の町を探索した[20]。ニコライは長崎の印象について日記の中で「長崎の家屋と街路は素晴らしく気持ちのいい印象を与えてくれる。掃除が行き届いており、小ざっぱりとしていて彼らの家の中に入るのは楽しい。日本人は男も女も親切で愛想がよく、中国人とは正反対だ。」という感想を書いている[21]。ニコライはこの長崎滞在中に右腕に竜の入れ墨を入れた[20]。5月4日に長崎県知事中野健明の歓迎式典を受けた後、有田焼や諏訪神社を見学して長崎を後にした[20]。

ついで5月6日に鹿児島へ入った。島津忠義公爵は保守的な外国人嫌いで知られていたが、この時にはニコライを積極的に歓迎した。古風な甲冑を着けた老武士170人を集めて侍踊りを披露し、また忠義自らも犬追物を披露して見せた。皇太子に随伴していたウフトムスキー公爵はこれに不快感を覚えたが、ニコライは喜んでいたという[22]。

5月9日、瀬戸内海を通過して神戸に寄港し、そこから汽車で京都へ向かった。5月10日に大宮御所、京都御所、二条離宮、東本願寺、西本願寺、賀茂別雷神社などを訪問した。飛鳥井家の蹴鞠や賀茂競馬も見学した[23]。また神戸市長から楠木正成の話を聞いて、その忠義に感動していたニコライは、京都博覧会場で楠木正成の絵を購入している[24]。ニコライは京都が気に入ったようだった。かつての日本の首都ということで京都をモスクワになぞらえていた[23]。

大津事件

大津事件の際に津田三蔵を取り押さえ、ロシア政府から勲章を送られた日本人車夫二人。

5月11日、大津に入り、琵琶湖や唐崎神社を見学した。しかし同日、大津から京都へ戻る際、滋賀県警察部所属の警察官津田三蔵巡査が人力車に乗っていたニコライ皇太子にサーベルで斬りかかり、彼の右耳上部を負傷させた(大津事件)[25]。切り傷そのものはそれほど深くなかったものの、重いサーベルによる斬撃を受けたため頭蓋骨に裂傷が入った(脳には届かなかった)。これ以降ニコライは終生、傷の後遺症と頭痛に苦しむようになった[26]。

ニコライはこの時のことを次のように日記に書いている。「人力車が人々が沿道にあふれている通りへ曲がった時、私は右耳の上に強い衝撃を感じた。振り返ると胸が悪くなるほど醜い顔をした巡査が両手でサーベルを持って私を斬りつけようとしていた。とっさに私は『何をする』と叫んで道路に飛び降りた。醜い顔は私を追いかけてきたが、誰も止めようとしないので、私はやむなくその場から逃げた。群衆の中に紛れこもうと思ったが、日本人たちは混乱して四散してしまったので、それも不可能だった。走りながら振り返ると私を追ってくる巡査の後ろからゲオルギオスが追跡しているのが確認できた。更に60歩走ってもう一度振り返ると、ありがたいことに全て終わっていた。ゲオルギオスが竹の杖の一撃で狂人を倒していたのである。私がそこへ戻ると、人力車の車夫と警官たちが狂人を取り押さえていた。一人が狂人の胸ぐらを掴んで、奪ったサーベルを喉につきつけていた。群衆は誰一人として私を助けようとしなかった。なぜ通りの真ん中に私とゲオルギオスとあの狂人だけが取り残されたのか、私は怪訝に思う。」[27][28]。

しかし津田の裁判の際の目撃者たちの証言によると、津田を取り押さえた一番の功労者はゲオルギオス王子ではなく、人力車の車夫だったという。確かに最初に津田に立ち向かったのはゲオルギオス王子であり、彼はその日お土産に買った竹の杖を武器にしていた。だがゲオルギオスの竹の杖は津田をひるませただけであり、ひるんだところを人力車の車夫たちが津田に飛びかかり、この時津田がサーベルを落とし、それを拾った車夫が津田の首筋と背中を斬りつけたのだという。ニコライも後に一応これを認めていたらしく、彼を助けた車夫の二人に勲章を送っている。だがニコライは毎年5月11日に行っていた大津事件記念礼拝においては感謝の意を日本人車夫にではなく、ゲオルギオスに捧げていた[29]。

大津事件の影響

1888年の明治天皇の肖像画

1908年の児島惟謙の写真

有栖川宮威仁親王から電報で事件の報告を受けた明治天皇はただちにニコライ皇太子のお見舞いのため京都へ行幸し、常盤ホテル(現在の京都ホテルオークラ)でニコライ皇太子と面会した。皇太子への同情と事件への怒りを表明し、犯人はただちに処罰される旨を確約した。また回復した後、予定通り東京へ訪問することを希望した。これに対してニコライ皇太子は「自分は一狂人のために負傷したが、陛下をはじめとして日本国民が示してくれた厚意に感謝の意を持っている事は、事件以前と全く変わっていない」と返答しつつ、視察の継続については父母の指示を仰がねばならないとして確答しなかった[30]。

結局ニコライ皇太子は父帝アレクサンドル3世の指示に従って東京訪問を中止し、5月19日をもって帰国の途につくことになった。残念がった天皇はニコライ皇太子を神戸御用邸での晩餐に招待したが、ニコライ皇太子は拝辞し、代わりにロシア軍艦上での晩餐に天皇を招待した。天皇はこれを快諾したが、閣僚たちが反発した。1882年に李氏朝鮮で大院君が清に船で拉致された事件を引き合いに出し、外国軍艦に搭乗する危険性を進言したが、天皇は「ロシアは先進文明国である。そのロシアがなにゆえに汝らが心配するような蛮行をしなければならないのか」と反論し、予定通りロシア軍艦の晩餐に出席した。天皇は改めてニコライ皇太子に謝罪し、それに対してニコライ皇太子は「どこの国にも狂人はいる。いずれにしても軽傷であったので陛下が憂慮されるには及ばない」と返答した。安堵した天皇はニコライ皇太子と談笑に及び、親密な空気の中で別れることができた[31]。

日本国民の世論もニコライ皇太子への同情と津田への憎しみで占められた。ニコライ皇太子の軍艦には日本中から手紙と贈り物が届いた[32]。またニコライは日記の中で日本国民たちが許しを乞うように次々と街頭に膝まづいて合掌する姿に感動したと書いている[29]。畠山勇子という27歳の日本人女性はこの件で自害し、国内外に衝撃を呼んだ[32]。山形県最上郡金山村は村民に津田姓と三蔵名を禁止する条例を出している[32]。こうした日本人の反省の態度に接してニコライは、日本を離れる直前に侍従武官長バリャティンスキーの名前で感謝状を新聞に寄せた[33]。

内閣総理大臣松方正義はロシアとの関係を考慮して津田を死刑にするべきと考えた。刑法116条(「天皇、三后、皇太子に危害を加え、または加えようとした者は死刑に処す」)の「皇太子」に外国の皇太子が含まれるかをめぐって政府と大審院院長児島惟謙の間で論争になった。松方は「国があっての法律である。法律を厳格に守って国が滅ぶのでは意味がない」と主張して刑法116条で裁くよう要請したが、児島は「ロシアは津田が死刑にならなかったからと攻めてくるような野蛮国ではない。ロシアもドイツも外国皇族の襲撃に対しては自国の皇族に対する物ほど重い罪を定めていない。むしろヨーロッパからは日本の法律の不備が指摘されているのであり、今こそ日本の法治主義を示す時である」と主張した[34]。結局津田は刑法116条ではなく一般人に対する謀殺未遂罪(刑法292条)で有罪となり、その最高刑である無期徒刑(無期懲役)に処された[35]。

その判決はロシア宮廷やロシア政府にも伝わったが、日本政府が心配したようなロシア軍の軍事行動は起こらなかった[36]。ロシア外相ニコライ・ギールスとしては、日本の裁判所が津田に死刑判決を下したところでロシア皇帝が減刑嘆願を行い、そのおかげで減刑されるという解決方法が両国の親善に最も良いと考えていたため、日本裁判所が津田に死刑判決が出なかったことに不満を抱いたという[37]。しかしアレクサンドル3世は天皇が直接謝罪したことを高く評価しており、日本政府の取った処置にも満足の意を示していたという[38]。事件以来ロシアの新聞は「皇太子殿下を守ったのはゲオルギオス王子であり、日本人は傍観しているだけだった」といった記事を載せ続けたため、ロシアで反日世論が高まったが、天皇がニコライのお見舞いをしたことを知ったロシア政府は報道管制を敷き、報道を止めさせたという[39]。

唯一禍根となったのはニコライの日本人への心象であった。日本では津田と他の日本人全般を区別する発言をしていたニコライだったが、この事件に遭遇して以降、彼は日本人に嫌悪感を持つようになり、ことあるごとに日本人を「猿」と呼ぶようになる[3][26]。ロシア首相セルゲイ・ヴィッテはニコライ皇太子の日本人蔑視が後の日露戦争を招いたと分析している[29]。

帰国

日本からウラジオストクに入港した。予定行事だけこなすと、早々に不快なウラジオストクを離れ、「文明の天国」サンクトペテルブルクへ戻った[26]。その途中、シベリアを横断した。これがきっかけでニコライ皇太子はシベリアには深い関心を寄せるようになった。シベリアはロシア領だが、シベリアを訪れたロシア皇太子はニコライが初めてであった[18]。

帰国後、ニコライは公務に励むようになり、1891年11月には飢饉救済特別対策委員委員長、1893年2月にはシベリア鉄道委員会の議長に就任する[40]。

即位と結婚

結婚式でのニコライ2世とアレクサンドラ皇后

1895年

ペテルブルクでバレリーナとして活躍していたマチルダ・クシェシンスカヤを愛人としていたニコライ皇太子にはすでに心に決めた人がいた。それはドイツ帝国領邦ヘッセン大公国の大公ルートヴィヒ4世とその妃アリス(ヴィクトリア英女王の次女)の間の末娘アリックスだった。彼女は母を早期に失ったため、祖母ヴィクトリア英女王の下で育てられた「生粋のイギリス人」であった。ニコライとアリックスは1886年、ニコライの叔父セルゲイ・アレクサンドロヴィチ大公とアリックスの姉エリーザベトの結婚式で初めて知り合い、その後、何度か再会する機会を得て親しくなった。ニコライは1891年12月に日記の中で「ヘッセン家のアリックスと結婚するのが夢だ」と書いている[41]。

ただロシア皇太子妃になるためにはロシア正教に改宗する必要があり、アリックスはそれを拒んでいた[42]。1894年4月にヘッセン大公エルンスト・ルートヴィヒ(アリックスの兄)とヴィクトリア(ヴィクトリア英女王の次男ザクセン=コーブルク=ゴータ公アルフレートの娘)の結婚式に出席した際、アリックスと二人だけで話す機会に恵まれた。ニコライが熱心に説得した結果、アリックスはロシア正教に改宗して婚約する決意を固めてくれた[43]。

同年初秋に父帝アレクサンドル3世が病に倒れた。10月中旬になるとクリミアで寝たきりになり、ニコライ皇太子が皇帝の公務を代行するようになった[44]。父帝は11月1日に崩御した。ニコライは日記の中で「皆にあれほど愛されたパパは神に召されてしまった。これこそが聖人の死だ。この悲しい時をどう耐えたらいいのだろう。神様、どうぞお助けください」と書いている[44]。

戴冠式でのニコライ2世とアレクサンドラ皇后、マリア皇太后

1898年

1896年、戴冠式で塗油により成聖されるニコライ2世とアレクサンドラ

ヴァレンティン・セローフ画、1897年

26歳でロシア皇帝に即位することとなったニコライ2世は、なるべく早期にアリックスを皇后に迎えたがり、父の遺体が屋根の下にあるうちに彼女と結婚することを希望したが、叔父たちが皇帝の結婚式は盛大に行われるべきであり、服喪と一緒に行うわけにはいかないと反対したため、断念した。とりあえずアリックスはロシア正教への改宗を行い、以降アレクサンドラ・フョードロヴナと名乗るようになった[45]。結婚式は父帝の大葬から一週間後に挙式されたが、アレクサンドラは「私たちの結婚式は、まるで死者のためのミサの連続のように思えました。違ったのは私が黒い喪服から白いドレスに着替えたことだけです」という感想を書いている[46]。

ペテルブルクの社交界ではロシア語とフランス語が必須だったが、アレクサンドラはロシア語の勉強を始めたばかりで母語の英語以外はうまく扱えなかった。またそもそも彼女は社交的な性格でもなかった。そのため若き皇后はすぐにも社交界での評判が悪くなった。アレクサンドラの方も英国社交界に比べてロシア社交界は贅沢三昧で背徳的と看做して嫌っていた[47]。こうしたペテルブルク社交界との不仲のためか、ニコライ2世とアレクサンドラはペテルブルクよりツァールスコエ・セローのアレクサンドロフスキー宮殿で生活することを好んだ[48]。

治世初期の内政

ニコライ2世の即位にあたってトヴェリのゼムストヴォ(ロシアの地方議会)は皇位継承を祝いつつ、「民の声と彼らの願いの表明に耳を傾ける」ことを嘆願した。これに対してニコライ2世は「ゼムストヴォの会合では、ゼムストヴォ代表が国事に参加するなどという途方もない夢を表明していると知った。皆さんには知ってほしいが、私は全力を挙げて国民の利益に尽くし、忘れがたき我が父がそうしてきたように専制君主制の原則を守るであろう」という演説をもって返答した[49][注釈 2]。ニコライ2世はロマノフ家の後継者として先祖が受け継いできた専制君主体制を子孫に受け渡すことが自分の義務であるという信念を固く持っていた。またロシアの民草も専制体制を愛しており、これを転覆させるような主張は一部の狂信者が言ってるだけで全国民の意志を代弁するものではないことも確信していた。こうした思想は聖務会院院長コンスタンチン・ポベドノスツェフの影響で培われたものだった[50]。

1896年ユリウス暦5月14日、モスクワのクレムリンに所在するウスペンスキー大聖堂で皇后とともに戴冠式を行なった。戴冠式に日本からは明治天皇の名代として伏見宮貞愛親王(陸軍少将)、特命全権大使として山縣有朋が出席している。

ホディンカの惨事の犠牲者

戴冠式の数日後、モスクワ郊外のホディンカ(Ходынка)の平原に設けられた即位記念の記念祝賀会場(飲み物とパン、それに記念品が配布されると告知された)に来訪した50万に達する大群衆の中で順番待ちの混乱から将棋倒し事故が発生し、多数が圧死・負傷するという事件が起こった(ホディンカの惨事)。この事故は約1,400名の死者と1,300名を越す重傷者(その大半は重度障害者となった)を出したが、新皇帝と皇后は何ごともなかったかのように祝賀行事に出席するなど、事件への反応は国民からは「冷淡」「無関心」とも取れるもので、ロシア国民、特に貧困層の反感を買うこととなった。

初めは父の政策を受け継いで蔵相セルゲイ・ヴィッテを重用した。ヴィッテは1892年に運輸大臣、翌年には蔵相に就任しており、1903年まで現職としてロシア経済の近代化に務めた。なかでも鉄道網の拡大には熱心で、シベリア鉄道における彼の功績は大きかった。

ヨーロッパにおける友好政策

ニコライ2世は、ヨーロッパにおいては友好政策をとり、1891年にフランスと結んだ協力関係を、1894年には露仏同盟として発展させるとともに、オーストリア=ハンガリー帝国のフランツ・ヨーゼフ1世や従兄のドイツ皇帝ヴィルヘルム2世とも友好関係を保ち、万国平和会議の開催を自ら提唱して1899年の会議ではハーグ陸戦条約の締結に成功した。

中国分割

列強の中国分割の風刺画。左からヴィクトリア女王(イギリス)、ヴィルヘルム2世(ドイツ)、ニコライ2世(ロシア)、マリアンヌ(フランス)、サムライ(日本)

1894年の日清戦争で清に勝利した日本は巨額の賠償金と重要な海軍拠点の旅順を含む遼東半島を獲得した。これに対してロシア政府は蔵相ヴィッテの主導で「日本の南満州支配は認められない」という声明を出し、開戦も辞さない態度で日本を脅迫した。さらに外相アレクセイ・ロバノフ=ロストフスキーの主導でフランスやドイツの支持も得て、日本に三国干渉をかけ、遼東半島を清に返還させた。これにより日露関係は急速に悪化した[51]。

一方日本に対して巨額の賠償金を負った清は、その支払いのためにロシアから借款を余儀なくされた(厳密にはロシアが同盟国フランスから借款した金を清が又借りする形の対ロシア借款)[52]。その見返りとして清政府は露仏両国に中国における様々な権益を認めざるをえなくなり、列強諸国による中国分割が進み、阿片戦争以来の中国のイギリス一国の半植民地(非公式帝国)状態が崩壊していくこととなる[53]。

とりわけヴィッテが中国分割に強い意欲を持っていた。鉄道建設にあたってはロシアを横断するより満洲の地を使った方が安上がりであり、中国北部市場をロシアの独占市場にするうえでも有利と考えられたからである[54]。1896年にヴィッテは訪露した清の大臣李鴻章と露清密約を締結した。これによりロシアは中国を日本から防衛する代わりに満洲にロシア鉄道を敷設する権利を獲得した。鉄道の土地の管理権と検察権も付属しており、典型的な帝国主義的進出だった[55]。これによりロシアは満洲に強固な足場を獲得し、とりわけハルビンはロシア植民地と化していった[52]。

1897年11月に山東省でドイツ人カトリック宣教師が殺害された事件を口実にドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が山東省に派兵し、膠州湾を占領し、そのまま清政府から同地を租借地として獲得した。危機感を抱いたニコライ2世は11月26日にもその対策会議を招集した。外相ミハイル・ムラビヨフは「イギリス軍が報復措置で旅順を占領する可能性が高く、先手を打って我々が旅順を占領する必要がある」と主張したが、ヴィッテはその主張に反対した。会議全体の流れも反対派が有力だったので、この会議ではニコライ2世は旅順占領案を却下した。しかしニコライ2世は極東に不凍港を欲しがっていたため、その二週間後にはムラビヨフ外相の説得を受け入れる形で前言撤回し、旅順占領を決定した[56]。こうして翌12月に遼東半島の旅順と大連にロシア軍艦が派遣されることになり、清政府を威圧してそのまま旅順と大連をロシア租借地とし、旅順艦隊(太平洋艦隊)を常駐させるとともに、「満洲と清領トルキスタンはロシアの独占的勢力圏である」との宣言を発することになった[54][57]。イギリス首相ソールズベリー侯もドイツとロシアに対抗して山東半島の威海衛を占領して同地を租借した[58]。日本は3年前の三国干渉で「清の領土を保全せよ」という名目で旅順を放棄させられたから、結局旅順がロシアに取られたことを口惜しがった[59]。

列強諸国による中国分割に反発した義和団が1899年から1900年にかけて北中国を中心に義和団の乱を起こした。乱自体は列強諸国の連合軍によってただちに叩き潰されたが、ロシア軍はこれを口実に満洲を軍事占領した。日英米の抗議を受けてロシアは撤兵を約束したにも関わらず履行期限を過ぎても撤退せずに駐留軍の増強を図り、さらに権益を拡大するなど極東進出を強引に推し進めた。これには日本もイギリスも憤慨し、1902年1月の日英同盟の締結に繋がった[60][59]。

朝鮮への野心

ロシアは満洲・中国北部の支配権拡張と並行して朝鮮への影響力の拡大にも努めた。朝鮮はウラジオストクに近いため、ここを他の列強に抑えられると圧迫される可能性があった。また日本が対馬両岸を抑える事態になれば、旅順港とウラジオストク港を結ぶシーレーンが危機に晒される恐れもあった。だが朝鮮半島をロシアに取られれば、圧迫されるのは日本も同じであり、日本も朝鮮への支配権拡張に努めた[59]。

一方朝鮮政府では1895年の三国干渉の影響を受けて親露・民族独立勢力が台頭していた。親露派の筆頭だった閔妃を暗殺するなど日本の強硬姿勢を危惧した国王高宗はロシア軍の朝鮮進駐を希望するようになり、1896年2月にはロシア大使館へ逃げ込んだ。これにより日本も妥協を余儀なくされ、山縣・ロバノフ協定が締結されて日露が対等の関係で朝鮮に接していく旨が合意された[61]。だが1897年にロシアが旅順・大連を占領すると、日本はロシアの朝鮮半島進出の本格化を恐れるようになり、「朝鮮半島を日本が支配し、満洲をロシアが支配する」ことをロシアに提案するようになったが、ロシアからは相手にされなかった[62]。

しかも朝鮮半島に接する鴨緑江沿岸では、アレクサンドル・ベゾブラーゾフら冒険主義的なロシア貴族が、朝鮮半島北部にロシアの橋頭保を築く目的で伐採事業を開始していた。ベゾブラーゾフはロシアは偉大な大国であるので強硬姿勢をとって当たり前であり、東洋人ごときに生意気を言われる筋合いはないという信念を持っており、蔵相ヴィッテの対日融和政策を毛嫌いして「大臣たちは皇帝陛下に正しい情報を提供せず、陛下に自分たちの考えを押し付けている」と批判していた。これはニコライ2世にとっても耳に心地よい意見だった。ニコライ2世はこのベゾブラーゾフを強く信頼するようになり、対日強硬姿勢を強めていく[63]。

1902年1月には対露を目的とした日英同盟が成立したが、一方で日本はロシアとの交渉も諦めておらず、とにかくロシアに朝鮮支配を諦めさせようと努めた[64]。こうした情勢の中で1902年から1903年にかけてロシア政府内では極東政策について二つの意見に分かれた。蔵相ヴィッテは「朝鮮支配は諦めるべきである。我々は満洲だけを狙い、そこを足場に中国支配を推し進めることに集中すべきだ」と訴え、対日融和論を説くようになった。またロシア国内では1900年から1901年にかけて起こった経済危機により、工業製品の発注が激減し、失業者が増加したのみならず、農村でも不作が続いていた。そのような状況下で日本と戦争をはじめることにヴィッテは反対していたのである。だが内相ヴャチェスラフ・プレーヴェやベゾブラーゾフ、エヴゲーニイ・アレクセーエフ提督ら対日強硬派は「中国だけではなく朝鮮も支配できる」と主張して譲らなかった。ニコライ2世はとりわけプレーヴェの影響を受けて「朝鮮は多少の危険を冒しても手に入れる価値がある」と考えるようになった[64]。

日露戦争とロシア第一革命

開戦までの経緯

1898年のニコライ2世

1903年7月にアレクセーエフ提督を極東総督に任じた。この役職は政治・軍事問わず極東に関するあらゆる問題を管轄する役職であり、日本・清・朝鮮など極東諸国との外交権をも握っていた[65]。さらにその翌月にはヴィッテを罷免してベゾブラーゾフを国務大臣に任命し、対日強硬路線へ突き進んでいくこととなった[66]。

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世もロシアを欧州から遠ざけ、かつ英露を対立させるチャンスと見てロシアの極東進出を応援した。1904年2月にヴィルヘルム2世はニコライ2世に宛てて手紙を書き、「偏見のない人なら誰でも朝鮮はロシアのものと考えている」としてニコライ2世の方針に支持を表明し、彼に「太平洋提督」になることを勧めた[67]。

「黄色い猿」を侮蔑するニコライ2世はロシアがどんなに強硬路線を取ろうと日本にロシアと戦争する勇気などあるはずがなく、自分が望まない限り、戦争にはならないと考えていた[68]。1903年10月にはアレクセーエフ提督に対して「私は日本との戦争を望まないし、許可もしない」と述べたかと思えば[65]、12月には「ロシアの強硬な圧力を受けて日本が旅順から撤退した1895年を思い出す」「どっちにしても日本は野蛮な国だ。開戦か、利権交渉か、一体どちらがよいことやら」と述べる[69]。さらに1904年1月の新年のレセプションの席では「何人たりともロシアの忍耐力と平和を愛する心にいつまでも期待をかけてはならない。ロシアは大国であり、行きすぎた挑発は許さない」と演説した[68]。

アレクセーエフは全権を与えられているといっても、形式的にであれ皇帝の裁可は不可欠であった。しかし1903年8月から11月にかけてニコライ2世は西欧を歴訪していたこともあり、日本との交渉は遅々として進まず、日本の不信感は高まっていった[65]。

戦争の経緯

1904年2月9日深夜、日本が宣戦布告なしで旅順のロシア艦隊に攻撃を加えたことで日露戦争が開戦した。アレクセーエフ提督からこの報告を受けた時ニコライ2世は「宣戦布告なしだと!神よ、我らを助けたまえ」と述べたという[70]。

だがニコライの予想とは裏腹に戦況は思わしくなく、日本艦隊は早々に旅順のロシア艦隊をウラジオストクに追って制海権を獲得。5月にはロシア陸軍は鴨緑江で敗北し、奉天まで後退を余儀なくされた。ロシア軍増援部隊はアレクセイ・クロパトキン将軍の指揮のもと日本軍に包囲される旅順を解放しようとしたが、失敗し、双方に多大な犠牲を出したすえ1905年1月に旅順が陥落。さらに日本軍は奉天のロシア軍にも攻撃を開始し、ロシア軍は何とか陸軍主力を温存したものの奉天からの退却を余儀なくされた。ニコライ2世の最後の希望だったバルチック艦隊も、ようやく極東に到着したばかりの5月27〜28日に行われた日本海海戦において、ほぼ一方的に殲滅されてしまった[71]。

ロシアの敗因はいくつかあるが、まず日本の方が戦闘地域に近いため、ヨーロッパロシアよりも迅速に動員や補給ができたことがある。開戦当初ロシア軍29個軍団のうち極東にいたのは2個軍団だけであり、他の部隊は戦闘地域に到着するまで数カ月もかかった。シベリア鉄道は単線だったためである[72][73]。またロシア側は相次ぐ敗戦で指揮系統の混乱が見られた。極東総督として極東ロシア陸海軍双方に指揮権を持つアレクセーエフ提督は陸軍のトップであるアレクセイ・クロパトキン将軍と折り合いが悪く、アレクセーエフが攻勢志向なのに対して、クロパトキンは後退・再編成志向だった[74]。またアレクセーエフ解任後もクロパトキンとグリッペンベルク将軍の確執があった[75]。こうして相矛盾する命令を受けることになったロシア軍の現地部隊は混乱し、これが日本軍に有利に働いた[76]。海戦でもロシアの極東艦隊は数の上では日本艦隊に匹敵したが、まともな基地と修理施設がなかったうえ、ステパン・マカロフ提督の旗艦「ペトロパブロフスク」が機雷にかかるなど様々な不運に見舞われた[73]。

そしてもう一つは、国内に蔓延していた革命機運であった。日露戦争勃発当初はロシア国内でも左右を問わず愛国ムードが高揚したが、小国の日本を相手にしながら軍事的失敗が続くなかで、国内での亀裂が再び深まった。学生運動を行っていた大学生らは軍に入隊させられるやアジテーターと化して部隊の士気を低下させようとしたほか、鉄道員にも心理工作を仕掛けてロシア帝国の生命線である軍の極東移動の妨害も図った[77]。

血の日曜日事件

1905年1月9日、莫大な戦費や戦役に苦しんだ民衆が皇帝への嘆願書を携えてサンクトペテルブルクの冬宮殿前広場に近づくと、兵士は丸腰の10万の群衆に発砲し、2,000 - 3,000人の死者と1,000 - 2,000人の負傷者を出した(血の日曜日事件)。敗戦による威信の低下に加え、皇帝が民衆に対して友好的であるという印象が崩れ去り、国民統合の象徴としての存在感を失った。この事件を受けプレーヴェ暗殺後に内相を務めていたスヴャトポルク=ミルスキーを解任して、後任にアレクサンドル・ブルイギンを任命した。さらに2月には自身の叔父にして副都モスクワの総督を務めるセルゲイ大公が暗殺された。

ビヨルケ会談

1905年7月24日にニコライはドイツ皇帝ヴィルヘルム2世とフィンランド沖ビヨルケで会談し、近臣にも同盟国フランスにも独断で密約を結んだ。バルチック艦隊が日本艦船と間違えて英国漁船を沈めた事件の報復として、すでに日英同盟を結んでいたイギリスはロシアの孤立化に努めており、これに不満を抱いていたニコライ2世は、日本に対して三国干渉で共闘したロシア、フランス、ドイツといった大陸ヨーロッパ諸国の連携による日英同盟の打破を考えていたためだった[78]。

しかしロシア外相ラムズドルフは、このような条約はドイツと対立するフランスへの裏切りであり、フランスは決して参加しないと反対した。やがてニコライ2世も徐々に不信感を抱くようになり、海外進出積極主義者のヴィルヘルム2世による露仏離間策と考えるようになったため、この密約は葬られた[79]。

講和と第一革命

小林清親の版画。日露戦争の敗北によりボロボロとなったロシア軍の悪夢を見て、飛び起きるニコライ二世。

日本海海戦の結果を受け6月8日に、アメリカ合衆国のセオドア・ルーズベルト大統領が日露両国に講和会議開催を呼びかけ、10日には日本政府が、12日にはロシア政府がそれを受諾。ニコライ2世はヴィッテを再登用してポーツマスへ全権として派遣し、日本との交渉に当たらせた。

交渉の最中である6月27日には、黒海艦隊の戦艦「ポチョムキン=タヴリーチェスキー公」で水兵による反乱が起こり、翌28日には港湾でゼネストが起こり、暴動が拡大した。ポチョムキンの反乱に加わったのは水雷艇1隻と戦艦「ゲオルギー・ポベドノーセツ」であった。「ポチョムキン」はルーマニアへ逃げ込んだが、説得に応じて投降した反乱水兵はすべて処刑か、シベリアへの流刑を言い渡されている。

8月、ニコライ2世は譲歩に応じブルイギン宣言を発した。これは「皇帝を輔弼する」議会の創設、信教の自由、ポーランド人のポーランド語使用、農民の弁済額の減額を認めたものだったが、この程度の譲歩では秩序回復は期待できないことから、皇帝の諮問に応じるドゥーマ(議会)の創設に応じた。しかし、ドゥーマの権限があまりに小さいこと、また、選挙権に制限が加えられていることが明らかになると、騒乱はさらに激化した。9月5日には日露講和条約が成立。賠償金を払わないなどの譲歩は得たものの、日露戦争はロシア側の敗北という形で終結した。一方で国内の騒乱は収まらず、10月にはゼネストにまで発展した。ユリウス暦10月14日、ヴィッテはアレクシス・オボレンスキイとの共同執筆による十月宣言をニコライ2世に提出した。宣言は9月の地方議会ゼムストヴォの要求(基本的な民権の承認、集会の自由、祭儀の自由、政党結成の許可、国会開設、普通選挙に向けた選挙権の拡大)に沿った内容であった。

ニコライ2世は3日かけて議論したが、虐殺を避けたい皇帝の意志と他の手段を講じるには軍隊が力不足という現状から、ついに1905年10月30日(ユリウス暦10月17日)に宣言に署名した(十月詔書)。皇帝は署名したことを悔しがり「今度の背信行為は恥ずかしくて病気になりそうだ」と語ったと言われる。宣言が発布されると、ロシアの主要都市では宣言支持の自発的なデモが起こった。ドゥーマの議長となる首相にはヴィッテが指名された。

しかしヴィッテは議会の支持を得られなかったため、変わって1906年5月に改革の敵対者であるイワン・ゴレムイキンが首相となった。ニコライ2世は直前に皇帝専制権が残存する憲法を発布し、国会を開催したものの、あまりに自由主義的であるとしてただちに解散、その直後の7月にゴレムイキンを更迭し首相にピョートル・ストルイピンを登用した。ストルイピンは1906年9月9日と、1910年6月14日の法律で、農奴の身分を完全に廃止して個人農を推進するなど、「ストルイピン改革」と呼ばれる近代化を進めたが、後に、その強い主導力に不快感をもった皇帝と対立した。

ニコライ2世は、翌1907年の国会も前年の国会同様「不服従」の理由で会期中に解散させ、反ユダヤ主義の宣伝とテロ活動を盛んに行なっていた極右団体「ロシア人同盟」を支援した。3度目の国会では選挙法を改正して投票資格に大幅な制限を加えたため、貴族ばかりが当選する「貴族のドゥーマ」となった。

怪僧ラスプーチンの台頭

日露戦争中の1904年8月に生まれた皇太子アレクセイは、当時は原因不明の不治の病とされた血友病の患者であり、皇帝夫妻は幼い皇太子の将来の身を案じていた。

1905年11月、グリゴリー・ラスプーチンという農民出身の祈祷僧が宮廷に呼ばれた。ラスプーチンが祈祷を施すと不思議なことにアレクセイ皇太子の病状が好転した。このことから、アレクサンドラ皇后が熱烈にラスプーチンを信用するようになり、愛妻家であった皇帝も皇后に同調した。その後もラスプーチンはたびたび宮殿に呼び寄せられた。皇帝一家がラスプーチンを「我らの友」と呼び、絶大な信頼を寄せたことから、ラスプーチンはいつしか政治にまで口を挟むようになっていた。

ラスプーチンは、馬泥棒の経歴が暴かれたうえ女信者とのみだらな素行を教会に告発され、それが新聞でも報じられたにも関わらず、皇后からの信頼は崩れなかった。教会の要職に自分の庇護者を任命させるなど、陰で絶大な権力をふるったため、1912年のドゥーマでは皇后がラスプーチンを「皇帝一家の友」としたことが問題にされている。皇帝の周囲にはラスプーチンを排除する声もあったが、優柔不断といわれた皇帝は皇后の意向や皇太子の病気を考慮してこれを拒否した。

宰相ストルイピンは、ラスプーチンを皇帝一家から遠ざけるよう尽力した数少ない人物であったが、1911年、皇帝の目の前でアナーキストのドミトリー・ポグロフによって銃撃されて死去し、当時のロシアでは進歩的だった「ストルイピン改革」も頓挫した。

大戦と革命

ニコライ2世と司令部員ら

スタフカ会議におけるニコライ2世と戦線司令官ら

1914年6月、サラエヴォ事件が起き、7月28日にオーストリア=ハンガリーがセルビアに宣戦を布告すると、ロシア軍部は戦争準備を主張し皇帝へ圧力を掛けた。ニコライ2世とドイツ皇帝ヴィルヘルム2世との間の電報交渉は決裂し、彼は第一次世界大戦拡大の要因の一つといわれるロシア軍総動員令を7月31日に布告して、汎スラヴ主義を掲げて連合国として参戦、ドイツとの戦端を開いた。開戦によりドイツ語風の名をもつ首都サンクトペテルブルクも、これをロシア語に訳したペトログラードと改められた。しかしタンネンベルクの戦いでは、敵の3倍近い兵力を有していながら1個軍(20万人相当)を喪失するという壊滅的な敗北を経験した。

さらに1915年春には、兵装や輸送・通信システムなどにおいて先進的な近代機器を擁するドイツに対して相次ぐ大敗を喫し、戦況が悪化した同年夏には「大退却」を余儀なくされる。同年9月5日、皇帝はラスプーチンの予言もあって、ほとんどの閣僚が反対したにも関わらず、従叔父にあたる最高司令官ニコライ・ニコラエヴィチ大公を罷免し、自ら前線に出て最高司令官として指揮を執った。しかし、これは他の連合国から信頼の厚かったニコライ大公に代わるもので、現場では必ずしも好評ではなかった。ただし、1916年6月に敵国ドイツを参考に浸透戦術を用いたブルシーロフ攻勢では、オーストリア=ハンガリー帝国軍を主力とした相手に辛くも勝利をつかんでいる。

親征のため皇帝不在の首都ペトログラード(ペテルブルク)では、ニコライ2世から後を託されたアレクサンドラ皇后とラスプーチンが政府を主導していたが、気に入らない人物を次々に罷免するなど失政が目立った。このため人気のなかった2人に対して、貴族から民衆までが、彼らの出自を揶揄した「ドイツ女」「怪物」と蔑んで憎悪の対象とした。皇后とラスプーチンの肉体関係さえ噂され、皇族の権威はさらに失墜した。

ロマノフ家に対する批判的機運が高まったことから、保守派は帝政を救おうとしてニコライ2世の譲位を画策した。1916年12月、ラスプーチンは皇帝の従弟にあたるドミトリー大公や姪の夫ユスポフ公らによって暗殺され怪死を遂げるが、それでも皇帝は孤立の度合いを深めるばかりであった。

1917年1月には、改善しない戦況と物資不足に苦しんだ民衆が蜂起した。これには軍隊の一部も反乱に合流し、ロシア全土が大混乱に陥った。前近代的な社会体制からくる矛盾をついに克服できなかった帝政ロシアにとって、近代的な総力戦を継続することは既に限界に達していたのである。

帝国の崩壊

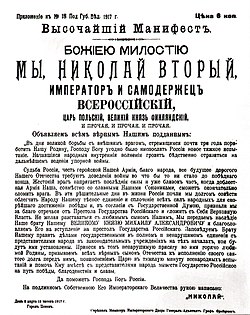

ニコライ2世の退位詔書(1917年3月15日/ユリウス暦3月2日)

退位詔書のコピー

こうした状況下、二月革命が起こり、さらに3月8日には首都ペトログラードでも暴動が起こると、ニコライ2世は首都の司令官に断乎たる手段をとるよう命じた。秩序回復のために大本営から首都へ軍が差し向けられたものの、内閣は辞職し、軍に支持されたドゥーマは皇帝に退位と譲位を要求した。1917年3月15日(ユリウス暦3月2日)、ニコライ2世は、最終的にはほとんどすべての司令官の賛成によってプスコフで退位させられた。この時ニコライ2世は、帝位継承法の規定で本来ならば後継者として予定されていた皇太子アレクセイではなく、弟のミハイル・アレクサンドロヴィチ大公に皇位を譲った。しかし、ミハイル大公は即位を拒否したため、ここに300年続いたロマノフ朝は幕を閉じ、ロマノフ家の人々は一市民になった。

1917年、トボリスクに監禁されたニコライ2世とアレクセイ

ユリウス暦3月7日には臨時政府によって自由を剥奪され、ツァールスコエ・セローに監禁された。英国君主とも血縁関係が強い元ロシア皇帝一家を同盟国でもあるイギリスに亡命させる計画もあったが、ペトログラードのソヴィエトを中心として反対論があり、同年8月、妻や5人の子供とともにシベリア西部のトボリスクに流された。

最期

1917年、ニコライ2世の最後のものと伝わる写真

ボリシェヴィキによる十月革命がおこってケレンスキー政権が倒されると、一家はウラル地方のエカテリンブルクへ移され、イパチェフ館に監禁(資産家イパチェフの家を接収して使用)された。イパチェフ館は高い塀と鉄柵で覆われ、全ての窓がペンキで白塗りされ、一家は外部との接触を禁じられて厳しく監視されていたが、互いに協力しあって生活を送った。ニコライ2世は死の4日前まで日記を書き続けた。イパチェフ館の警備兵を務めたアナトーリ・ヤキモフは当時のニコライ2世の様子について後年に「皇帝はもはや若さを失い、髭も白いものが目立ち始めた。私は彼が兵隊シャツを着て、腰に将校ベルトを締めているのを見た。シャツもズボンも同じカーキ色で、長靴は擦り切れていた。眼は優しく、本当に穏やかな表情をしていた。私は彼が親切で、単純素直で、気の置けない人柄だと思った。私に話しかけようとしているように思える時もあった。本当に、私達に話しかけたがっているようだった」と書き記している[80]。

しかし、チェコ軍団の決起によって白軍がエカテリンブルクに近づくと、ソヴィエト権力は元皇帝が白軍により奪回されることを恐れ、1918年7月17日午前2時33分、ウラジーミル・レーニンよりロマノフ一族全員の殺害命令を受けた、元軍医でチェーカー次席のユダヤ人のヤコフ・ユロフスキー率いる、ロシア帝政下で抑圧され続けた少数民族のユダヤ人・ハンガリー人・ラトビア人で構成された処刑隊が元皇帝一家7人(ニコライ2世、アレクサンドラ元皇后、オリガ元皇女、タチアナ元皇女、マリア元皇女、アナスタシア元皇女、アレクセイ元皇太子)、ニコライ2世の専属医(エフゲニー・ボトキン)、アレクサンドラの女中(アンナ・デミドヴァ)、一家の料理人(イヴァン・ハリトーノフ)、従僕(アレクセイ・トルップ)の合わせて11人をイパチェフ館の地下で銃殺した。これにより、元皇帝夫婦ニコライ2世とアレクサンドラの血筋は途絶えた。

最期の状況と遺体の処理

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2017年6月) |

スターリン時代は皇帝一家の処刑は、革命に貢献する英雄的行為とされていたため、ソ連政府は一時期革命教育の一環として、処刑隊員の兵士を全国の学校や職場で講演させた。-そして自身の体験を英雄的行為と考える彼らは、当日の情況を多くの人々の前で詳細に語った。そのため皇帝一家が地下室に集められて処刑隊の指揮官が死刑執行を告げたとき、皇帝が当惑したように「何と言ったのだ?」と訊き返したことや、壁際に固まった10代の子供たちを含む一家に拳銃が乱射されたこと、皇妃が皇女たちの前に立ちはだかり「子供たちは撃つな!」と叫んだことなど、処刑の状況は比較的正確に判明している。

ユロフスキーが残した資料によると、遺体は一度廃坑に埋めた後掘り起こされ、別の廃坑付近で2体の遺体を焼却した後に残り9体が硫酸をかけた上で森に埋められた。その後、ソヴィエトは「ニコライ2世のみが処刑されたが、家族は安全な場所にいる」と発表。これは、ドイツ出身のアレクサンドラ元皇后や、イギリス王家とも繋がりの深いロマノフ家一族の殺害の事実を伏せ、諸外国とのトラブルを回避するためであった。殺害の決定においては、レフ・トロツキーが「ニコライを裁判にかけて罪状を裁くべき」と主張したが、レーニンは「ニコライの手は血に塗れているのだから裁判は必要ない」と強硬に殺害を主張し認めさせた。殺害後、レーニンはユロフスキーらに面会してその労をねぎらった。赤軍出身の歴史家ドミトリー・ヴォルコゴーノフは、レーニンらによるニコライ一家の処刑を、ボリシェヴィキが「法を守る振りさえしなくなった」契機だと批判した。事実、一家が処刑された年には、ミハイルら元皇族や元貴族が多数殺害されている。

遺体の認知

ソ連崩壊後の1994年、発見された遺体が本人たちと確認され、2000年8月、ニコライ2世はロシア正教会において家族や他のロシア革命時の犠牲者とともに列聖された。またロシア連邦捜査委員会は2011年1月、レーニンが処刑を下命した証拠は存在しないとの調査結果をまとめた。

人物

ひ弱で凡庸な皇帝とイメージされることが多い。有能な人物に対する嫉妬からこれを遠ざけ、従順な臣下の取り巻きのみを重用するタイプであったため、統治者には向かなかったとする批評もある。プライベートでは写真撮影が趣味の家庭人で誠実な人物であったという。外交においても、フランスを出し抜いてドイツ皇帝と締結した密約を最終的には破棄するなど、権謀術数が渦巻く当時のヨーロッパにしてはめずらしく、同盟国に対しては忠実であった。

イギリス国王ジョージ5世との関係

ニコライの母マリアの姉がエドワード7世妃のアレクサンドラ・オブ・デンマークであり、ジョージ5世の母にあたる。そのため、イギリス国王ジョージ5世はニコライの従兄弟となる。

ニコライとイギリス国王ジョージ5世とは、入れ替わっても親族さえ気付かないほど容貌がよく似ていた。ロシア革命後イギリスに亡命した皇帝の家臣がジョージ5世に拝謁した時、ニコライ2世が生きていたと思って跪いたという。また、自身の皇后アレクサンドラもジョージ5世の従妹にあたる。

第一次世界大戦中に革命が起きた直後、ニコライ2世はジョージ5世治下のイギリスへ亡命しようとした。しかし20世紀に入って結党されたイギリス労働党が次第に勢力を伸ばすなか、社会主義に対し好意的な労働者や知識階級の暴動を恐れた英国政府はこの要請を黙殺した。一方、同じく従兄であるドイツ皇帝ヴィルヘルム2世はドイツへの亡命をニコライ2世に勧めた。しかし、ドイツとロシアは交戦国同士であり、前線で自ら指揮を執っていたこともあるニコライは交戦国への亡命を躊躇した。

死後

ペトロパヴロフスキー大聖堂にあるニコライ2世の墓

元皇帝一家の最後の状況については、5番目の皇女がいる、皇帝一家は死んでいない、など長年さまざまな噂が流れていた。末娘アナスタシア皇女を名乗る女性(アンナ・アンダーソンなど)がヨーロッパ各地に現れ、世間の話題をさらうこともあった。一方、一家が殺害されたイパチェフ館は、モスクワの指令を受けたボリス・エリツィンにより、1977年7月に解体された(エリツィンは新生ロシアの初代大統領になった後にこの件について釈明し、謝罪している)。その後、1979年になって民間人の地質調査隊がニコライ2世の死に関心を抱き、ボリシェヴィキ出身の両親を持つ映画監督のゲリー・リャボフ調査員が元皇帝一家の遺骨を発見したが、モスクワで専門家に「この事に首を突っ込むな、全部忘れてしまえ!」と警告されたため、遺骨の石膏の型が取られた後にいったん埋め戻された。ソ連時代はニコライ2世を裁判なしに殺害した事実はタブーであった。エリツィンによって取り壊されたイパチェフ館の跡地には2003年になって教会が立てられ、「血の上の教会」と命名された。

1991年、ソビエト連邦の崩壊によって公開された記録から、元皇帝一家全員が赤軍に銃殺されたことが正式に確認された。その後、改めて掘り起こされた遺骨のDNA鑑定を行うため、残されていた複数の資料との照合が行われた。その中には日本に保管されていた「大津事件血染めのハンカチ」も含まれていたが、サンプルの量が少なく、この資料からは血液型の判定までしか行えなかった。元ロシア皇族の末裔らも、鑑定用に検査に応じた。グリュックスブルク家とヘッセン家の血を引くエディンバラ公もその一人である。

結局他の資料から遺骨がニコライ2世本人のものと判明。ロシア正教会は他のソビエト革命の犠牲者とともにニコライ2世とその家族を「新致命者」(殉教者の意)として列聖した。この列聖には、過去の清算とイパチェフ館の罪滅ぼしをしたいエリツィンの意向が働いていた。ニコライ2世を単なる致命者ではなくイイスス・ハリストスと同格の救世主であるとするいわゆるツァレボージニキ(ロシア語: царебожники)の運動が1930年代以降断続的にロシア正教会の内部で起こっているが、2008年にはその主導者であるチュコト主教ディオミドらがロシア正教会から追放され彼らの運動はモスクワ総主教庁と断絶した[81]。2007年7月にはエカテリンブルク郊外で新たな二つの遺骨が掘り起こされ、翌2008年7月16日にアメリカの機関による大津事件の際の血痕付着のシャツのDNA鑑定の結果、長男アレクセイと3女マリアのものであるということが確認され、元皇帝一家全員分の遺骨が確認された。

2008年10月1日、ロシア最高裁判所にて「根拠なしに迫害された」として名誉回復の裁定が下された。ロマノフ家事務局代表は「90年前の犯罪が指弾されることは重要」として、この裁定を歓迎した。

画像

肖像写真

ニコライ2世

ニコライ2世のモノグラム

法医学によって復元されたニコライ2世の顔

右袖から日本で彫らせた龍の入れ墨を覗かせるニコライ

脚注

注釈

^ ニコライは家庭教師ダニロビッチ将軍のことを嫌っていたらしく、「コレラ」と呼んでいたという[9]。

^ この演説にドイツ皇帝ヴィルヘルム2世も勇気づけられて、「君主制の原則は、至る所でその力を見せつけることである。だからこそ貴方が改革を要求する議員たちの前で行った素晴らしい演説を聞いて私は嬉しくなった」という手紙をニコライ2世に送っている[49]。

出典

^ ウォーンズ(2001) p.215/246/231

^ ダンコース(2001) p.62

- ^ abcウォーンズ(2001) p.256

^ ウォーンズ(2001) p.215

^ マッシー(1996) p.13

^ リーベン(1993) p.64

^ リーベン(1993) p.61

^ リーベン(1993) p.61-62

- ^ abリーベン(1993) p.67

^ ダンコース(2001) p.65

^ リーベン(1993) p.65

^ ダンコース(2001) p.63

^ リーベン(1993) p.68-69

^ リーベン(1993) p.70-71

^ ダンコース(2001) p.73

^ ダンコース(2001) p.73-74

- ^ abcキーン(2001)下巻 p.125

- ^ abリーベン(1993) p.71

^ 中野京子 『名画で読み解く ロマノフ家12の物語』 光文社、2014年、181頁。.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}

ISBN 978-4-334-03811-3。

- ^ abcdキーン(2001)下巻 p.126

^ 保田(1990) p.23-24

^ キーン(2001)下巻 p.127

- ^ abキーン(2001)下巻 p.128

^ 保田(1990) p.44

^ キーン(2001)下巻 p.128-129

- ^ abcダンコース(2001) p.75

^ キーン(2001)下巻 p.129

^ ラジンスキー(1993) 上巻 p.53-54

- ^ abcキーン(2001)下巻 p.130

^ キーン(2001)下巻 p.132

^ キーン(2001)下巻 p.134

- ^ abcキーン(2001)下巻 p.135

^ 保田(1990) p.60

^ キーン(2001)下巻 p.137-138

^ キーン(2001)下巻 p.137/139

^ キーン(2001)下巻 p.139

^ 保田(1990) p.74

^ 保田(1990) p.73-74

^ 保田(1990) p.51

^ リーベン(1993) p.73

^ リーベン(1993) p.82

^ リーベン(1993) p.82-83

^ リーベン(1993) p.83

- ^ abリーベン(1993) p.92

^ ダンコース(2001) p.83

^ ダンコース(2001) p.84

^ リーベン(1993) p.95

^ リーベン(1993) p.102-103

- ^ abダンコース(2001) p.91

^ ダンコース(2001) p.92

^ 田中・倉持・和田(1994) p.317-318

- ^ abダンコース(2001) p.123

^ 坂井(1967) p.233

- ^ abリーベン(1993) p.153

^ 田中・倉持・和田(1994) p.319

^ リーベン(1993) p.153-154

^ ダンコース(2001) p.100/124

^ 坂井(1967) p.254-255

- ^ abcリーベン(1993) p.154

^ ダンコース(2001) p.124

^ 田中・倉持・和田(1994) p.318

^ ダンコース(2001) p.123-124

^ リーベン(1993) p.155-156

- ^ abダンコース(2001) p.125

- ^ abcリーベン(1993) p.157

^ ダンコース(2001) p.126

^ ダンコース(2001) p.126/136

- ^ abダンコース(2001) p.138

^ リーベン(1993) p.157-158

^ ダンコース(2001) p.127

^ ダンコース(2001) p.127-128

^ ダンコース(2001) p.130-131

- ^ abリーベン(1993) p.218

^ ダンコース(2001) p.131

^ リーベン(1993) p.219

^ ダンコース(2001) p.131-132

^ ダンコース(2001) p.132-133

^ ダンコース(2001) p.141-142

^ ダンコース(2001) p.143-144

^ ジェイムズ・B・ラヴェル(著)、広瀬順弘(訳). アナスタシア―消えた皇女. 角川文庫. p. 35. ISBN 978-4042778011.

^ Андрей Григорьев. Ультраправославные апологеты уподобили Николая II Христу

参考文献

- フランソワ・トレモリエール、カトリーヌ・リシ編『図説 ラルース 世界史人物百科III〔1789-1914〕』原書房、2005年、ISBN 4-562-03730-X

ドミトリー・ヴォルコゴーノフ『レーニンの秘密』(上・下 白須英子訳、日本放送出版協会、1995年 特に上巻を参照)ISBN 4140802383/ISBN 4140802391

- デヴィッド・ウォーンズ 『ロシア皇帝歴代誌』 月森左知訳、創元社、2001年(平成13年)。

ISBN 978-4422215167。 - ドナルド・キーン 『明治天皇 下巻』 角地幸男訳、新潮社、2001年(平成13年)。

ISBN 978-4103317050。 - 坂井秀夫 『政治指導の歴史的研究 近代イギリスを中心として』 創文社、1967年(昭和42年)。ASIN B000JA626W。

- 『ロシア史〈2〉18~19世紀』 田中陽児、倉持俊一、和田春樹編、山川出版社〈世界歴史大系〉、1994年(平成6年)。

ISBN 978-4634460706。 - エレーヌ・カレール=ダンコース 『甦るニコライ二世 中断されたロシア近代化への道』 谷口侑訳、藤原書店、2001年(平成13年)。

ISBN 978-4894342330。 - ロバート・K・マッシー 『ニコライ二世とアレクサンドラ皇后 ロシア最後の皇帝一家の悲劇』 佐藤俊二訳、時事通信社、1996年(平成8年)。

ISBN 978-4788796430。 - 保田孝一 『最後のロシア皇帝ニコライ二世の日記 増補』 朝日新聞社、1990年(平成2年)。

ISBN 978-4022595034。 - エドワード・ラジンスキー 『皇帝ニコライ処刑 ロシア革命の真相〈上〉』 工藤精一郎訳、日本放送出版協会、1993年(平成5年)。

ISBN 978-4140801062。 - ドミニク・リーベン 『ニコライ2世 帝政ロシア崩壊の真実』 小泉摩耶訳、日本経済新聞社、1993年(平成5年)。

ISBN 978-4532161118。

関連文献

エレーヌ・カレール=ダンコース 『甦るニコライ二世 中断されたロシア近代化への道』 (谷口侑訳、藤原書店、2001年)

ロバート・マッシー 『ニコライ二世とアレクサンドラ皇后 ロシア最後の皇帝一家の悲劇』(佐藤俊二訳、時事通信社、1997年)

- 『ロマノフ王家の終焉 ロシア最後の皇帝ニコライ二世とアナスタシア皇女をめぐる物語』 (今泉菊雄訳、鳥影社、1999年)

ドミニク・リーベン 『ニコライ2世 帝政ロシア崩壊の真実』 (小泉摩耶訳、日本経済新聞出版社 1993年)- 植田樹 『最後のロシア皇帝』 (ちくま新書、1998年)

- 保田孝一 『最後のロシア皇帝 ニコライ二世の日記』(増補版:朝日選書、1990年、講談社学術文庫 2009年10月)

- 保田孝一 『ニコライ二世と改革の挫折 革命前夜ロシアの社会史』 (木鐸社、1985年)

- アンソニー・サマーズ/トム・マンゴールド 『ロマノフ家の最期』(高橋正訳、中公文庫、1987年) ※著者はBBCのジャーナリスト

- パーヴェル・パガヌッツィ 『ロシア皇帝一家暗殺の真相』(進藤義彦訳、展転社、1988年)

- マーク・スタインバーグ/ヴラジーミル・フルスタリョーフ編 『ロマーノフ王朝滅亡』(川上洸訳 大月書店、1997年)※当時の関係者の手紙・日記を収めた資料集の大著

- マーリヤ大公女 『最後のロシア大公女 革命下のロマノフ王家』 (平岡緑訳、中公文庫、2002年改版)

- ※著者はアレクサンドル2世の孫でセーデルマンランド公爵夫人マリア・パヴロヴナ、アメリカに亡命。

土肥恒之 『よみがえるロマノフ家』(講談社選書メチエ 2005年)

関連作品

映画

- 『ニコライとアレクサンドラ』(1971年)監督:フランクリン・J・シャフナー

- 『ロマノフ王朝の最期』(1981年)監督:エレム・クリモフ

- 『マチルダ 禁断の愛』(2018年) 監督:アレクセイ・ウチーチェリ

小説

夢野久作『死後の恋』

関連項目

- ロシア美術館

エルミタージュ美術館

ニコラシカ(カクテル)- スヴェン・ヘディン

グランドマスター - 元はニコライ2世が賞金を提供したチェス大会で、決勝に進出した人に与えた称号

三井道郎 - 大津事件の時の通訳

| 地位の継承 | |||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||