フランツ・ヨーゼフ1世

| フランツ・ヨーゼフ1世 Franz Joseph I. | |

|---|---|

オーストリア皇帝 ハンガリー国王 | |

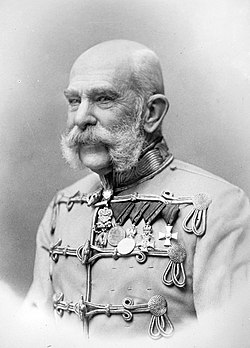

フランツ・ヨーゼフ1世(1905年) | |

| 在位 | 1848年12月2日 – 1916年11月21日 |

| 戴冠 | 1867年6月8日、於マーチャーシュ聖堂(ハンガリー国王) |

| 全名 | Franz Joseph Karl von Habsburg-Lothringen フランツ・ヨーゼフ・カール・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲン |

| 出生 | (1830-08-18) 1830年8月18日 |

| 死去 | (1916-11-21) 1916年11月21日(86歳没) |

| 埋葬 | |

| 配偶者 | エリーザベト・イン・バイエルン |

| 子女 | 一覧参照

|

| 王家 | ハプスブルク=ロートリンゲン家 |

| 王室歌 | 神よ、皇帝フランツを守り給え |

| 父親 | フランツ・カール・フォン・エスターライヒ |

| 母親 | ゾフィー・フォン・バイエルン |

| 宗教 | キリスト教カトリック教会 |

| サイン | |

フランツ・ヨーゼフ1世(ドイツ語: Franz Joseph I.[1]、1830年8月18日 - 1916年11月21日)は、オーストリア皇帝(在位:1848年 - 1916年[2])。ハンガリー国王などを兼ねた。

全名はフランツ・ヨーゼフ・カール・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲン(ドイツ語: Franz Joseph Karl von Habsburg-Lothringen)。ハンガリー国王としてはフェレンツ・ヨージェフ1世(ハンガリー語: I. Ferenc József)、オーストリア帝国内のベーメン国王としてはフランティシェク・ヨゼフ1世(チェコ語: František Josef I.)である。

68年に及ぶ長い在位と、国民からの絶大な敬愛から、オーストリア帝国(オーストリア=ハンガリー帝国)の「国父」とも称された。晩年は「不死鳥」とも呼ばれ、オーストリアの象徴的存在でもあった。皇后は美貌で知られるエリーザベトである。後継者となった最後の皇帝カール1世は統治期間が2年に満たなかったため、しばしばオーストリア帝国の実質的な「最後の」皇帝と呼ばれる。

目次

1 概要

2 生涯

2.1 皇族時代

2.1.1 幼少期

2.1.2 帝王学

2.1.3 1848年革命

2.2 皇帝即位

2.2.1 オルミュッツでの即位

2.2.2 新絶対主義

2.2.3 ハンガリー蜂起の弾圧

2.2.4 暗殺未遂事件

2.2.5 結婚

2.2.5.1 プロイセンからの皇后候補

2.2.5.2 バイエルンからの皇后候補

2.2.5.3 エリーザベトとの結婚生活

2.2.6 ウィーン改造

2.2.7 イタリア戦線の敗退

2.2.8 「新絶対主義」の終焉

2.3 二重帝国の成立

2.3.1 普墺戦争の敗戦

2.3.2 アウスグライヒ

2.3.3 ウィーン市長ルエーガーとの対立

2.3.4 相次ぐ家族の不幸

2.3.5 フランツ・フェルディナント大公との対立

2.4 第一次世界大戦

2.4.1 ボスニア・ヘルツェゴビナの併合

2.4.2 サラエボ事件と開戦

2.4.3 死去

3 評価

4 人物

5 子女

6 関連作品

7 脚注

8 参考文献

9 関連項目

概要

メディアを再生する

メディアを再生するフランツ・ヨーゼフ1世。(1910年)

3月革命によって伯父のオーストリア皇帝フェルディナント1世が退位したため、18歳の若さで即位する。

治世当初は首相フェリックス・シュヴァルツェンベルク公爵に補佐され、北イタリア(ロンバルド=ヴェネト王国)とハンガリーの独立運動を抑圧、革命を鎮圧した。フランツ・ヨーゼフ1世は、君主は神によって国家の統治権を委ねられたとする王権神授説を固く信じて疑わない人物であり、自由主義、国民主義の動きを抑圧し、「新絶対主義」(ネオアプゾルティスムス)と称する絶対主義的統治の維持を図った。

イタリア統一戦争に敗北し、北イタリアの帝国領ロンバルディアを1859年に、ヴェネトを1866年に相次いで失う。さらに、ドイツ統一に燃えるプロイセン王国首相のビスマルクの罠にかかり、1866年の普墺戦争では、消極的な自軍指揮官に決戦を命じた結果、ケーニヒグレーツの戦いで大敗を喫し、プロイセン軍に首都ウィーンに迫られて不利な講和を結ぶこととなった。このような対外的な動きに押される形で、国内では1861年、二月勅許(憲法)で自由主義的改革を一部導入することを認めざるを得なくなる。

1867年、ハンガリー人とのアウスグライヒ(妥協)を実現させ、オーストリア=ハンガリー二重君主国が成立した。これにより、ハプスブルク帝国をオーストリア帝国領とハンガリー王国領に分割し、二重帝国の中央官庁としては共同外務省と共同財務省を設置する一方、外交・軍事・財政以外の内政権をハンガリーに対して大幅に認めた。しかし、この後も民族問題は先鋭化の一途をたどり、1908年にボスニアとヘルツェゴヴィナを併合したことは、汎スラヴ主義の先頭に立つセルビア王国との関係を悪化させ、さらに民族問題を複雑化させることに繋がった。

普墺戦争後は、普仏戦争で中立を守り、ビスマルクおよびドイツ帝国と接近・協調していった(パン=ゲルマン主義)。1873年にはドイツ、ロシアと三帝同盟を、1882年にはドイツ、イタリアと三国同盟を結ぶ。

帝国内の民族問題や汎スラブ主義の展開への対応に苦慮する中、1914年のサラエボ事件で皇位継承者フランツ・フェルディナント大公が暗殺され、オーストリアはセルビアに宣戦を布告、第一次世界大戦が勃発する。戦争中の1916年、肺炎のためウィーンにて86歳で死去した。

生涯

皇族時代

幼少期

母ゾフィー大公妃に抱かれたフランツ大公

ライヒシュタット公爵ことナポレオン2世、両シチリア王女マリー・カロリーヌとともに。いずれもオーストリア皇帝フランツ1世の孫である(1832年)

1830年8月18日、オーストリア皇帝フランツ1世の三男フランツ・カール大公とバイエルン王女であるゾフィー大公妃の長男として生まれる。この出産は公開され、宮廷に出入りできる者なら誰でも見ることができた[3]。

ゾフィーはなかなか懐妊しなかったが、宮廷の侍医からの勧めによりバート・イシュルの塩泉で治療したところ、男子が生まれるに至った。そのような経緯から「塩の王子」と呼ばれた[4]。

洗礼の際には祖父フランツ1世が代父を務め、洗礼名は「フランツ・ヨーゼフ・カール」と定められた。今日「フランツ・ヨーゼフ1世」として知られるが、即位するまでは複合名は用いられず、幼少期には「フランツィ」と愛称で呼ばれていた[5][6]。

当時オーストリア皇太子の地位にあったフェルディナントは生来の病弱であり、子孫を儲けることは不可能だと考えられていた。その弟である父フランツ・カール大公は政治に関心がなく、(強制される可能性はあったが)即位しない意志をすでに表明していた[4]。よって、生まれたばかりの男子が将来的に帝位を継ぐことはほぼ確定しており、皇帝となることを予期して育てられた[7]。

従兄弟のナポレオン2世が「泡立てたクリームの載ったストロベリー・アイスクリーム」と表現しているように、フランツはその愛らしさで宮廷の人々を魅了させた[7]。フランツ1世は初の内孫であるフランツを溺愛し、自身の護衛にこの孫に対しても皇帝と同様の敬礼をさせた[7]。また、フランツ1世はこの幼い孫を自身の膝に乗せ、初歩のイタリア語を自ら教えたという[7]。

母ゾフィーはフランツを厳しくしつける一方で、弟マックス(マクシミリアン、のちのメキシコ皇帝)を甘やかした。兄弟が一緒にいたずらをしても母はフランツだけをきつく叱ったが、これは将来の皇帝として長男に大きな期待をかけ、むしろ次男以下を差別した結果だった[8]。皇族の子女による子供劇場がゾフィーの肝煎りで催された時、主演は性格からしてマックスが相応しいと誰もが思ったが、ゾフィーが指名したのは未来の皇帝たるべきフランツであった[9]。わずか4歳で宮中での祝宴への参列を許されたフランツは、万事折り目正しくという母の言いつけを完璧に守り、大人たちを感嘆させたという[8]。

1835年5月2日、祖父フランツ1世が死去し、伯父フェルディナントが即位した。

帝王学

将来の皇帝たるフランツは、ハプスブルク家の伝統に則って教育された。フランツは6歳の時に傅母の手から引き離され、宰相クレメンス・フォン・メッテルニヒから傅育官に任命されたハインリッヒ・フランツ・フォン・ボンベル伯爵のもとで、週13時間の授業を、7歳の時には32時間の授業を受けるようになった[5]。この時点でフランツが受けた授業には、ドイツ語、正書法、地理、宗教、図画、ダンス、体操、フェンシング、水泳、軍事訓練、フランス語、ハンガリー語、チェコ語が含まれていた[10]。その後さらに、歴史、馬術、音楽、イタリア語が追加された。母ゾフィーが嘆くほどに、フランツに対する教育は峻烈なものだった。

12歳の時には週に50時間にも及ぶ授業時間が設けられ、13歳の時には勉強しすぎのストレスから病気になったが、しばらく休んだ後、さらに多くの科目が追加された[10]。1844年以降は哲学、法律学や政治学、天文学、工学、ポーランド語も追加された[10]。フランツが1週間に学ばねばならない科目は37に及び[11]、授業は朝6時に始まり、夜の9時まで続いた[10]。苦手な科目は数学と正書法であり、好きな科目は歴史と地理であった[11]。母ゾフィーは宗教と歴史を大切に思っていたことから、この両教科の授業には必ず同席した[11]。

国語であるドイツ語や当時の外交言語であったフランス語のほか、ラテン語、ハンガリー語、チェコ語、ポーランド語、イタリア語といったように多くの言語が含まれているが、これは多民族国家ハプスブルク帝国において重要な言語がカリキュラムに組み込まれた結果である[10][11]。軍事関係については、陣営での指揮、連隊の配置、歩兵、砲兵、騎兵の任務などの訓練を受けるようになった[11]。

1848年革命

ウィーンから逃亡する帝国宰相メッテルニヒ

フランス王国で発生した2月革命がヨーロッパ中に飛び火して、オーストリア帝国では3月革命が発生した。ウィーンでは、およそ27年にわたって帝国宰相を務めていたメッテルニヒの罷免を求める声が、学生や労働者を中心に高まった[12]。3月13日に群衆がシェーンブルン宮殿前の下オーストリア領邦議会議事堂に殺到し、検閲の廃止、出版の自由や自主憲法の制定を要求した[12]。翌14日にメッテルニヒが職を辞してウィーンから逃亡すると、メッテルニヒを悪政の象徴とみなしていた民衆は歓喜した。伯父フェルディナント帝がフランツ・カール大公、フランツとともに馬車に乗って市内を駆け巡ると、民衆はこれを歓声をもって迎えた。かくしてウィーンには一時平穏が戻ったが、やがてバイエルン王国でルートヴィヒ1世が退位したとの知らせが届く。ウィーンはふたたび混迷に陥り、皇帝の安全さえ保証できない情勢になった[13]。

このような不穏な情勢の中で、ハプスブルク家の次代を担うフランツは病弱な皇帝よりも大事な存在だった[13]。母ゾフィー大公妃はイタリア戦線のヨーゼフ・ラデツキー将軍のもとにフランツを託し、軍隊での経験を積ませることにした。当時のイタリア戦線(第一次イタリア独立戦争)は決して思わしい状況ではなかったが、それでも革命的な様相を呈するウィーンよりはましだった。

帝国騎兵隊の制服に身を固めたフランツは、4月25日にイタリアへの旅路につき、4月29日にラデツキー将軍のもとに到着した[14]。ラデツキー将軍は若き大公を安全な場所に避難させようとしたが、フランツはこれを拒絶した[14]。5月6日に始まったサンタ・ルチアの会戦ではコンスタンティン・ダスプレ中将の部隊に所属した[15]。ラデツキー将軍の報告書には、フランツについて次のように記されている[16]。

「殿下は幾度となく、迫りくる砲火のもとに身をさらされ、しかも平然と落ち着き、冷静そのものであられた。これは私のいたく喜びとするところである。敵の砲弾が殿下のごく間近にまで飛来したにもかかわらず、微動だにされなかったのを、私自身が目にした」

フランツがイタリア戦線に発った4月25日、ウィーンではフェルディナント帝が欽定憲法を発布し、またしばらくは平穏が戻っていた[16]。しかし5月15日、多くの民衆が普通選挙法の制定などの新たな要求を掲げて王宮前広場に集まり、宮殿の中に殺到しかねないありさまになった[16]。フェルディナント帝は皇族や宮廷人をすべて引き連れて、やむなくチロル州都インスブルックに避難した[16]。フランツはそのままイタリア戦線に留まることを望んだが、インスブルックへ来るようにとの指令を受け、やむなく両親らの待つインスブルックに入った。ここでは将来の花嫁となる従妹エリーザベトとの対面もあったが、まだこの時には彼女に対して何の感情も抱かなかった[17]。

路上で吊るし首にされた陸軍大臣テオドール・ラトゥール伯爵

革命下のウィーンから避難する皇帝フェルディナント1世

やがてプラハの暴動を鎮圧したアルフレート1世・ツー・ヴィンディシュ=グレーツ侯爵がウィーンに帰り、こちらの動乱も収束させていった。こうして8月初頭には宮廷はウィーンに帰還することができたが、ほんの2、3週間も経たないうちに、またしても急進的な学生や労働者が宮殿前に集った。宮殿を守る軍隊によって一時的に彼らは撃退されたものの、両者の溝は深まる一方だった。

10月16日、暴徒と化した民衆が陸軍省を襲い、テオドール・フォン・ラトゥール伯爵を殺害し、路上で吊るし首にした[18]。ウィーンは予断を許さぬ情勢に陥り、宮廷はふたたび都落ちする。今度の行き先はメーレンのオルミュッツであった[18]。フランツは馬に乗り、一族の馬車に付き添うようにしてこれに同行した[18]。

オルミュッツに逃れた宮廷では会議が行われ、伯父フェルディナント1世の退位が決定する[19]。フェルディナント帝では国家の安泰を維持できず、その弟フランツ・カール大公も適任ではないという結論となった[19]。

皇帝即位

オルミュッツでの即位

皇位を継承したフランツ・ヨーゼフ1世(1848年12月2日)

青年皇帝が歩み寄り、伯父上の前に跪き、その祝福を受けた。「神のお恵みがあらんことを!」フェルディナント1世陛下はおおせられた、「しっかりおやり、うまくいくさ」と。皇后陛下は若い君主を我が胸にお抱きになられ、長いあいだ御両腕で御抱擁を続けられた。まなこをぬらさぬ人とていなかった[20]。 — 儀典長アレクサンダー・フォン・ヒュープナー伯爵の回顧録より

シュヴァルツェンベルク首相から新閣僚を紹介されるフランツ・ヨーゼフ1世

1848年12月2日、オルミュッツの大司教館・玉座の間にて、伯父フェルディナント帝から譲位された。傍系のオーストリア大公は20歳が成人年齢とされていたが[21]、フランツは特例として18歳で成人と認められた。儀典長アレクサンダー・フォン・ヒュープナー伯爵の回顧録によると、首相フェリックス・ツー・シュヴァルツェンベルク侯爵によって、まずフランツの成年証書が、次にその父フランツ・カール大公の皇位放棄証書が、最後にフェルディナント帝の退位についての詔勅が読み上げられ、フェルディナント帝とフランツ・カール大公がこれに署名した[20]。フェルディナント1世の祝福を受け、続いてフランツが新皇帝として文書に署名することで、オーストリア帝位は正式にフランツに移った。

フランツが「フランツ2世」ではなく「フランツ・ヨーゼフ1世」という異例の複合名を用いることになったのは、それだけ当時の革命が危機的状況だったことを示している[22]。急進的な改革を行ったことで自由主義者から敬愛される神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世を彷彿とさせるこの名前を採り入れることによって、革命勢力をなだめようとする意図もあったのである[22][23]。

しかし当のフランツ・ヨーゼフ1世は、君主は神によって国家の統治権を委ねられたとする王権神授説を固く信じて疑わない人物であった[24][25]。このような思想をもつ新皇帝にとって憲法とは、その内容いかんにかかわらず、神から与えられた「信念が命ずるままに統治する」という統治者の義務に背くものであった[25]。そのためフランツ・ヨーゼフ1世は、自由主義、国民主義の動きを抑圧しようとした。新皇帝としてウィーンの宮殿に入ると、フランツ・ヨーゼフ1世はただちに戒厳令を布いた[26]。

これに多くのウィーン市民は失望したが、その一方でウィーンの平穏を取り戻すためには戒厳令が必要なのだと擁護する声も多く聞かれた[27]。革命運動に身を投じた市民の中でいち早く皇帝派に変節した者の中には、のちの「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス2世がいた。フランツ・ヨーゼフ1世の即位以降、彼は矢継ぎ早に『皇帝フランツ・ヨーゼフ行進曲』『戦勝行進曲』『ウィーン守備隊行進曲』などの体制側を賛美する楽曲を作った[27]。もっとも、革命運動に深く関わったシュトラウス2世に対してフランツ・ヨーゼフ1世は何の反応も示さず、なかなか許そうとしなかった[27][28]。シュトラウス2世を宮廷舞踏会音楽監督に任命する動議が出ても、フランツ・ヨーゼフ1世はこれを2回も却下した[28]。

新絶対主義

治世初期のフランツ・ヨーゼフ1世(1853年)

母であるゾフィー大公妃の尽力により皇帝に即位したため、フランツ・ヨーゼフ1世はゾフィー大公妃の意見にほとんど逆らえなかった。そのため治世当初は、保守的なゾフィー大公妃がしばしば政治に介入した。首相フェリックス・シュヴァルツェンベルク侯爵は、貴族でありながら伝統的貴族をハプスブルク家にとっての脅威とみなし[23]、むしろ農民層の大衆を信頼できる同盟者と考えた[29]。彼の補佐を受けながらフランツ・ヨーゼフ1世が行った統治は「新絶対主義」(ネオアプゾルティスムス)と称される。それは古い絶対主義を復活させようとするものではなく、近代的な新しい絶対主義を生み出そうとしたからである[29]。また王権神授説を信じるフランツ・ヨーゼフ1世自身も、即位後ただちに内閣と議会の関係を変えようとはしなかった[23]。「新絶対主義」の理論的拠り所は、万人のための近代的な経済・行政・教育システムを有無を言わさず与えることによって、万人への政治的諸権利の譲渡を不要にするというものである[30]。

1851年12月31日、「大晦日勅書」を発する。これは皇帝の絶対的権威をうたったものであり、政治や立法への国民の関与を認めず、出版の自由や検閲の廃止などを暫定的に認めた1849年3月の欽定憲法を完全に廃止するものであった[31]。これに先立つ8月にフランツ・ヨーゼフ1世は「イギリス的・フランス的憲法をオーストリア帝国に適用することの不可能なることは、見識あるすべての人々によって認められている」と断言しており[32]、明らかに皇帝の意志が反映された結果である。9月には亡命していたメッテルニヒがウィーンに帰還する。かくしてオーストリアはふたたび絶対主義国家に戻った。

1852年にシュヴァルツェンベルク侯爵が世を去ると、フランツ・ヨーゼフ1世は首相を空席とし[33]、真の絶対君主として君臨することになる[34]。シュヴァルツェンベルク侯爵の後継者たりうる人物は、誰も見当たらなかったのである[33]。アレクサンダー・フォン・バッハ内相が政府内で枢要な地位にあったが、それはほとんど内政問題のみに関してであった。この時代は内相の名から「バッハ時代」と呼ばれる[35]。

ハンガリー蜂起の弾圧

ハンガリーの都市ジェール(ドイツ語名はラープ)に進軍するフランツ・ヨーゼフ1世

オーストリア帝国内の分邦であったハンガリーでは、三月革命以前からハンガリー貴族コシュート・ラヨシュらを中心とした独立闘争が活発に行われていた。これに対しフランツ・ヨーゼフ1世は1848年12月16日にヴィンディシュ=グレーツ侯爵をハンガリーに派遣してブダペストを陥落させた[36]。コシュートは国外に逃亡したが、1849年4月には再びハンガリー人勢力によってブカレストを奪われてしまう[36]。

広大なハンガリーを抑えるのは困難であり、またハンガリー人は支配層であるオーストリア人(ドイツ人)に根強い反感を抱いていたので、オーストリアのみではハンガリー人を完全に屈服させることができなかった。ヴィンディシュ=グレーツ侯爵はロシア帝国に援助を求めるよう皇帝に要請したが、母ゾフィーが反対を唱えたためにフランツ・ヨーゼフ1世は躊躇した[37]。しかし事態を打破するにはやむを得ない状況であったので、ロシア皇帝ニコライ1世に援助を依頼することを決めた[37]。また6月26日には、フランツ・ヨーゼフ1世のハンガリー親征が行われた[38]。

我々の皇帝は素晴らしい限りであります。ラープで遠くに砲声を聞くやいなや、皇帝は手綱捌きもあざやかにみごとな跑足で前方にいた舞台の真ん中に踊り込みました。自分たちと危険と苦労をわかちあってくれる皇帝にへいしたちがどれほど喜び、歓声を上げたかお分かりになられると思います。部隊が街に入るか入らないうちに、皇帝はすでに燃えさかる橋の上におりました。しかし、それにしても皇帝が今にも焼け落ちんとする橋の上を疾駆するさま、そしてそれを両陣営の部隊が呆然と見つめている様子はなんとも感動的な瞬間であったことでしょう[38]。

— 皇弟マクシミリアン大公の手紙より

勇気ある皇帝の行動は、兵士の士気と忠誠心を大いに高める効果があったが、同時にあまりにも危険すぎた[39]。シュヴァルツェンベルク侯爵は諸将との話し合いの上で、マクシミリアン大公の誕生日である7月6日にシェーンブルンへ帰還するよう皇帝兄弟に求め、フランツ・ヨーゼフ1世はこれに応じた[39]。

1849年4月、フランツ・ヨーゼフ1世はワルシャワでロシア皇帝ニコライ1世と会談して、ハンガリー反乱鎮圧への支援を求めていた。オーストリアの申し出に応諾したロシアは、8月13日にハンガリー東部へ出兵した。ほとんどオーストリアの功績であるにもかかわらず、ハンガリーの将軍アルトゥール・ゲルゲイの降伏を受理したのはロシア軍だった[40]。

ハンガリー元首相バッチャーニュ・ラヨシュ伯爵の処刑

1849年10月6日、独立を企てたとされるハンガリー元首相バッチャーニュ・ラヨシュ伯爵を始めとする計114名のマジャル人の要人を粛清させた[41]。バッチャーニュ伯爵は引退してすでに久しく、革命後期の暴動には一切責任がないと当時の世論は考えていた[40]。これによって即位後まもなくのフランツ・ヨーゼフ1世は、「血に染まった若き皇帝(der blut-junge kaiser)」としてハンガリー人に恐れられた[41]。ハンガリーの反逆者に対して取られた措置はヨーロッパの世論にショックを与え、さらにハンガリー人の心情に大きな影響を及ぼすこととなった[40]。

1852年、ハンガリー各地へ行幸し、ハンガリー人の熱狂的な歓迎を受けた。しかし、ある村を通り過ぎた際、村人たちがドイツ語で万歳を叫んでいたのに疑問を抱き、なぜハンガリー語で叫ばなかったのかを村長に訊ねた[42]。すると村長は、それを命じたのは自分であると言った。村人たちはハンガリー語で「万歳、コシュート」と叫ぶのに慣れており、ハンガリー語で万歳を叫ぶと、つい同じことを叫んでしまうのではないかと恐れたのがその理由であった[42]。かつて宰相メッテルニヒは「ハンガリー人を熱狂させるのは簡単だが、彼らを統治するのは困難である」と言った[43]。まさにこのメッテルニヒの言葉のように、ハンガリー人は心の奥底から忠誠を誓ったわけではなかった。

暗殺未遂事件

1853年フランツ・ヨーゼフ1世襲撃事件を参照。

襲撃事件の様子を描いたもの。

1853年2月18日の昼、副官マクシミリアン・カール・オドネル伯爵のみを伴っての散歩中に[44][45]、ブルク稜堡の胸壁に身を乗り出し、下の堀のところで行われていた軍事訓練の様子を眺めていた[46]。そこを2週間前から暗殺の機会をうかがっていたハンガリー人の仕立物師リベーニ・ヤーノシュに襲われた[46]。リベーニが突進しようとした瞬間、たまたま近くにいた女性がそれを見て大声で叫んだ。フランツ・ヨーゼフ1世はその叫び声に驚いて後ろを振り向いたため、致命傷は逃れることができた[45]。しかし首から胸に突き刺されてフランツ・ヨーゼフは血みどろになり、数秒後にその場に崩れ落ちた[45]。近くの古物市場で買い求めた刃物が凶器であった[46]。副官はただちにサーベルを抜いて犯人の第2の突きを牽制し、そこに肉屋のヨーゼフ・エッテンライヒが駆けつけ、犯人を素手で殴り倒して取り押さえた[46]。フランツ・ヨーゼフは刺された後、駆けつけた人々に向かって「彼を殴ってはならない。殺したりしてはならない」と叫んだという[47]。

フランツ・ヨーゼフは傷口にハンカチを当てて近くのアルブレヒト宮殿に運び込まれ[46][47]、宮廷劇場付きの医師フリードリヒ・シュティルナーの手当てを受けた[46]。これ以降、医師団は12日の間に30の特別広報を出して、皇帝の容体・回復の様子を逐一伝えた[46][48]。初診によると、後頭部の骨が損傷しており、安物のナイフの刀身が不潔なものだったために、傷が化膿し始めていた[47]。次第に快方に向かったが、しばらくの間は視力が衰え、一時は失明の恐れさえあった[47]。

この暗殺未遂事件をハンガリーの武力蜂起の新たな兆候かと疑った軍部は、2万の兵を動員して警戒にあたった[48]。しかしこの事件に背後関係はなく、コシュートによるハンガリー革命の失敗を無念に思うハンガリー愛国主義者の単独犯行であることが判明する[48][49]。フランツ・ヨーゼフは刑一等を減じてやりたいと願っていたとも伝えられるが、即時裁判によって死刑が確定し、リベーニは2月26日の朝にウィーン南郊外の刑場で処刑され、その母親には年金が交付された[48]。

ウィーン市民の多くはそれまでフランツ・ヨーゼフ1世に対してあまり良い感情を抱いていなかったが、この事件のあとは一種の同情心からか親しみが生まれた[50]。弟マクシミリアン大公が皇帝の命が救われたことを神に感謝するために新しい教会を建立しようと呼びかけると[48][50]、30万人の市民がこれに賛同し、寄付金によってヴォティーフ教会が建立された。シュトラウス2世は、皇帝の命が救われたことを祝って『皇帝フランツ・ヨーゼフ1世救命祝賀行進曲』を皇帝に捧げた[51]。フランツ・ヨーゼフ1世の傷の後遺症はしばらく続き、完治するまでに1年近くを要した[47]。

結婚

プロイセンからの皇后候補

第一候補、プロイセン王女マリア・アンナ

若き皇帝のために、宮中では皇后選びの作業が進められていた。母ゾフィー大公妃がまず候補に挙げたのは、プロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世の姪にあたるマリア・アンナ王女であった[43][52]。1852年冬、かつてプロイセン王がウィーンを訪れたことへの答礼としてフランツ・ヨーゼフ1世はベルリンを訪れており[43]、その際に美しいと評判の彼女に会って心を奪われていたことによる。また、好戦的な姿勢を隠さなかったフランス皇帝ナポレオン3世への対処のために、当時ぎすぎすしていたオーストリアとプロイセンの関係を改善したいという意図もあった[43]。

しかし、マリア・アンナ王女はすでにヘッセン選帝侯国のフリードリヒ・ヴィルヘルム公子と非公式に婚約していた[53]。あくまで内密にされていたのでゾフィー大公妃にはその情報が伝わっていなかったのである[53]。プロイセン王妃はゾフィー大公妃の姉エリーザベト・ルドヴィカであった。そこでゾフィー大公妃は姉を通じてプロイセン国王を翻意させようとしたが、最終的にはオットー・フォン・ビスマルクによって拒絶された[53]。

プロテスタントのホーエンツォレルン家とカトリックのハプスブルク家では宗旨が違うというのが破談の理由だったが[52]、改宗の問題はその気になりさえすれば簡単に解決できることであり、実際に時のプロイセン王妃エリーザベト・ルドヴィカの例もあった。結局のところ、プロイセンは自国主導のドイツ統一を目論んでおり、その足枷となるオーストリア帝室との婚姻をこの時期に結ぶことはありえなかったのである[43][53]。

バイエルンからの皇后候補

第二候補、バイエルン公女ヘレーネ

次善の策として母が目をつけたのは、バイエルン王家であるヴィッテルスバッハ家傍系バイエルン公家の公女で、皇帝にとっては母方の従妹にあたるヘレーネ・イン・バイエルンだった。1853年2月18日の夜、フランツ・ヨーゼフとヘレーネの見合いを兼ねて、外国からの賓客を招いた舞踏会が催される予定だったが[43]、当日の昼にリベーニによる皇帝襲撃事件が起こり、見合いは延期となった[50]。

8月18日に満23歳になる皇帝の誕生日の祝賀をするという名目で、母ゾフィーはミュンヘンから妹ルドヴィカと姪を招待した[17]。こうして8月16日、ウィーンとミュンヘンのほぼ中間に位置する避暑地バート・イシュルの地で両者の見合いが行われたが、この時フランツ・ヨーゼフは、社交界に慣れさせるためにヘレーネと一緒に連れてこられたその妹エリーザベトに一目惚れをした[52][54]。顔合わせの際にはヘレーネには見向きもせずにエリーザベトに熱い視線を注ぎ、その後の夜会でもヘレーネにはほとんど無関心でエリーザベトとばかり言葉を交わしていた[55]。

翌17日の朝、母ゾフィーの部屋を訪れると、エリーザベトがいかに魅力的であるかを情熱的に語った[56]。ゾフィーがヘレーネについての意見を訊ねても、フランツ・ヨーゼフはすぐにその話をエリーザベトについてのものに変えてしまった[56]。夕べに舞踏会が催されたが、そこでもエリーザベトとしか踊ろうとしなかった[56]。それまで自分の言うことにはすべて従っていた息子が、自分の選んだヘレーネには目もくれないというこの状況を前にして、母ゾフィーは非常に困惑した[56]。結局のところゾフィーはフランツ・ヨーゼフに押し切られる形で結婚を了承することになる。この時ほどフランツ・ヨーゼフが自分の感情を表に出したことはなかったと伝えられる。

エリーザベトとの結婚生活

新婚の皇帝夫妻。

1854年4月24日、ウィーンのアウグスティーナー教会で枢機卿ラウシャーのもと、午後6時半に結婚式が挙行された[57]。シェーンブルン宮殿の「鏡の間」で祝賀舞踏会が行われ、招待客は3000人に及んだ[57]。この結婚によって皇帝の人気は高まり、夜に皇帝夫妻が馬車で町を巡遊すると、沿道には大勢の人々が詰めかけた。

新婚の皇帝夫妻は、まずラクセンブルク宮殿で新生活を始めた[57]。しかし、新婚早々クリミア戦争が激化したため、フランツ・ヨーゼフは早朝から深夜まで会議や閣議、応接に追われ、あまり新妻を顧みる余裕がなかった。

母ゾフィーはエリーザベトにウィーン流の宮廷教育を施し、ハプスブルク家の皇后としてふさわしい振る舞いを常に求めた[58]。そもそも母ゾフィーはヘレーネ公女を皇后にと考えていたのであって、その妹であるエリーザベトについてはあまり快く思っていなかった[58]。このような状況の中で、フランツ・ヨーゼフは妻と母の間で板挟みになった。両者が何かをめぐって対立した際、「皇帝になれたのは私のおかげ」だと母に常々言い聞かされてきたフランツ・ヨーゼフはいつも母ゾフィーの側につかざるをえなかったが、母のいないときには妻エリーザベトに理解を示した[59]。

ウィーン改造

城壁の取り壊しと建設中のリングシュトラーセ(1863年)

1853年の皇帝襲撃事件が起きる前から、ウィーン城壁を撤去しようという意見は多く聞かれた。市街地区に建設用地はまったくなく、19世紀初頭以来、くりかえし建物禁止令が発された[60]。用地の慢性的な不足により建物を建設できないのに対して、ウィーンの人口は19世紀前半の50年でほぼ倍増し[60]、住まいを求める人口が20万人にも達していた[61]。このような状況下で、当時のウィーン市長ヨハン・カスパール・フォン・ザイラーや通産大臣カール・ルートヴィヒ・フォン・ブルックなどは熱心にウィーン改造を主張した[61]。皇帝襲撃事件の数日前にフランツ・ヨーゼフは、美術アカデミーの教授ルートヴィヒ・フェルスターからウィーン改造案についての説明を受けて大いに関心を示し、基本的に帝都改造に同意していた[61]。そこに襲撃事件が発生し、ますますウィーン改造への追い風となった[44]。

1857年7月、長年の懸案となっていたウィーン城壁の撤去計画がまとまり、12月20日にフランツ・ヨーゼフは帝都改造の勅書に署名した[62][63]。皇帝の決断が30年後の世紀末ウィーンの栄華を導くことになる。警察長官ヨハン・フランツ・ケンペンのように、この決定を性急かつ無思慮なものと見なす軍人や保守派市民もいたが、大部分のウィーン市民に受け入れられた[64]。とりわけ労働者は、撤去工事と新たな建設工事によって仕事が増えると歓迎した[64]。

共和主義者は城壁が撤去されることによって宮殿が無防備になると考えたが[64]、そもそもこの古い城壁は武器の飛躍的な発達によって有効性を失いつつあった[63] 。むしろ複雑に入り組んだ街区を整理することによって、1848年革命のようにバリケードが築かれる余地がなくなり、治安はより保たれることになる。それまでは狭い城門を通らねばならなかったが、城壁を撤去すれば大量の部隊を周辺から呼び寄せることもできる。支配者側としてはこのような考えのもとでウィーン改造を計画した[27]。これらは、フランス皇帝ナポレオン3世がジョルジュ・オスマンとともに断行したパリ改造の先例にいくらか影響を受けたものである[65]。

それまでウィーン市内を囲んでいた城壁は長い時間をかけてすべて撤去され、旧市街と34ある郊外地区との間に横たわる、防備のための広々としたグラーシ(Glacis)と呼ばれる空間に、リングシュトラーセと呼ばれる環状線が設けられることとなった。リングシュトラーゼの両側にネオ・ゴシック様式の市庁舎や新古典様式の帝国議会を建設するなど、歴史主義的な建造物による都市計画が行われた。また、巨大な兵舎や国防省、警察の中枢がリングシュトラーセの両端に配置された[27]。

イタリア戦線の敗退

ソルフェリーノの戦いにおけるフランツ・ヨーゼフ1世。

1815年のウィーン会議の結果、北イタリアに位置するロンバルディアとヴェネトはオーストリア帝国に帰属することとなり、ロンバルド=ヴェネト王国となっていた。しかし、イタリア民族主義の高まりから、現地ではオーストリアからの分離運動が盛んに行われるようになっており、フランス皇帝ナポレオン3世がこれを密かに支援していた[66]。

そこで、政情不安を和らげるためにフランツ・ヨーゼフは、1856年11月17日から4か月間にわたり、皇后エリーザベトを伴って北イタリアへの巡幸を行った[66]。ヴェネツィアでは、ロンバルド=ヴェネト王国の副王を務めていたラデツキー元帥との再会を果たした[66]。北イタリアに睨みを利かせていたラデツキー元帥は90歳の高齢となっており、著しく老衰していた。そこでフランツ・ヨーゼフはラデツキー元帥の任務を解き、自身の弟マクシミリアン大公を後任の副王に就かせた。

マクシミリアン大公はサルデーニャ王国とフランスとの間に頻繁な接触があることを察知し、ウィーンの政府に相手を挑発しないよう警告したが、強硬派のオーストリア外相カール・フォン・ブオル=シャウエンシュタインは状況を正確に判断することなく、サルデーニャ王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世に対してオーストリア領ロンバルディアから撤退するよう最後通牒を突きつけた[67]。皇帝の侍従長はジュライ・フェレンツ・ヨージェフ伯爵を総司令官に抜擢したが、ジュライはマクシミリアン大公が無能と評する人物であった[67]。数ではサルデーニャ・フランス連合軍に勝っていたものの、ジュライ将軍を含めてオーストリア軍の士気は低く、軍備も不足していたことから、1859年6月4日のマジェンタの戦いで退却を余儀なくされ、ロンバルディアの要衝ミラノを奪われてしまう[68]。6月18日にフランツ・ヨーゼフはジュライ将軍を解任し、自ら指揮を執ることを軍隊に公表した。

ソルフェリーノの戦いにおいてフランツ・ヨーゼフは陣営を鼓舞して回ったが、砲弾も食糧も不足する中で敗戦を喫する。7月11日、ヴィッラフランカ・ディ・ヴェローナの地においてナポレオン3世との交渉の場が設けられた[69]。会談の結果、ヴェネトはオーストリア領のまま維持し、ロンバルディアはサルデーニャ王国に割譲することとなった[69]。トスカーナ大公国、モデナ公国、パルマ公国の亡命君主の復位も取り決められたが[69]、その翌年には国民投票によっていずれもサルデーニャ王国に併合される。

「新絶対主義」の終焉

一連のイタリア統一戦争の敗北、とりわけソルフェリーノの戦いに完敗したことは、オーストリア人にとって屈辱的なことであった[69]。フランツ・ヨーゼフは侍従長グリュンネ伯爵を更迭し、内相バッハを閑職に追いやるなどして体制を一新した。職務にとどまった政府要人は皇帝ただ一人という徹底ぶりだったが、世論はなかなか収まらずに皇帝への不満が高まった。王朝そのものの威信も傷つき、コシュートを中心とするハンガリーの民族主義勢力も再び活動を開始した[70]。

戦争によって財政状態は一層悪化したため、フランツ・ヨーゼフ1世は改革を迫られた。19世紀半ばの銀行家たちは代議制議会を求めており、これがなければ外国債を募ることはできなかったのである[71]。1860年5月31日、帝国議会が拡大され、「新絶対主義」の時代は終焉を迎えた[71]。また1861年には、二月勅許(憲法)で自由主義的改革を一部導入することを認めざるを得なくなる。それはオーストリアを立憲君主国とするものだったが、しかしフランツ・ヨーゼフは依然として外務と軍事に関する多くの権力を保持した[72]。急進的なハンガリー人は皇帝に権力が集中しすぎるとして反対し、その中にはさまざまな形で抵抗運動を続ける勢力もあった[73]。そのためフランツ・ヨーゼフは怒り、軍隊を派遣してハンガリー議会を解散させた[73]。

二月勅許を発した後のオーストリアは、中央集権的な自由主義国家のようであり、ほとんどのドイツ諸国の自由主義・立憲主義的な路線に合致していた[74]。反自由主義的なプロイセンに対抗して、自由主義的なドイツの盟主となる可能性がオーストリアには開かれていた[74]。ドイツの中規模諸国にとってオーストリアの立憲主義的立場は最大の魅力であったにもかかわらず、フランツ・ヨーゼフは強制されない限り立憲主義を受け入れようとしなかった[75]。1864年初頭には、公然と立憲主義を称賛したシュメアリング内相を厳しく叱責している[75]。

二重帝国の成立

普墺戦争の敗戦

フランツ・ヨーゼフ1世(1865年)

イタリアで失敗した後、オーストリアの関心はもう一つの主要な利益圏であるドイツに向けられ、ドイツ連邦の指導的地位を再び主張するようになった[76]。これはプロイセン王国主導の小ドイツ主義的な関税同盟に対する挑戦であり、プロイセンとの伝統的な対抗関係が復活した[76]。イタリア戦線に援軍を送らなかったことを「背信行為」として、フランツ・ヨーゼフはプロイセンを公然と非難した[76]。

プロイセン主導のドイツ統一に燃えるプロイセン首相ビスマルクは、ハプスブルク支配下の諸民族の民族主義者たちを援助して扇動したり[77]、ナポレオン3世にはフランス語圏の支配権移譲をちらつかせる[77]などして、オーストリアとの決戦に備えて準備を進めていた。それに対してオーストリアはほとんど何も準備せず、開戦を望んでいる者はほとんどいなかった。フランツ・ヨーゼフはあくまで平和的解決を願っており、1866年4月8日の閣議でもオーストリア政府の和平の意志が再確認された[78]。しかしプロイセンはさまざまな形でオーストリアを挑発し[78]、ついには普墺戦争の開戦に至った。1865年にオーストリアは自由主義的憲法を停止していたが、それでも自由主義的なドイツ諸国家のほとんどはオーストリア側に付いた。

消極的な自軍指揮官ルートヴィヒ・フォン・ベネディクに決戦を命じた結果、ケーニヒグレーツの戦いで大敗を喫し、プロイセン軍に首都ウィーンに迫られて不利な講和を結ぶこととなった。この際、北イタリアに残されていたオーストリア領ヴェネトは、プロイセンに味方していたイタリア王国(1861年に成立)に割譲された。ハプスブルク家は神聖ローマ皇帝としてドイツの君主の首位を占めてきたし、ドイツ連邦の議長職にあったことでその後も象徴的な指導権を維持していたが、敗戦によってオーストリアはこれらの威信と権力を喪失した[79]。

普墺戦争後も、オーストリアはドイツから完全に締め出されたわけではなかった[80]。その後の数年間、フランツ・ヨーゼフ1世は自国の地位の回復を試み、ドイツ統一問題における発言権を取り戻そうとした[80]。とはいえ、大ドイツ主義ではなく小ドイツ主義が勝利したことによって、オーストリアは従来の西方重視の政策を東方主体に転換せざるをえなくなった[81]。また、イタリアの領土を失ったことで南方からも追い払われ、オーストリアは必然的に中・東欧に活路を見出すほかなくなった[81][82]。この敗戦後に、ベーメン、メーレン、ハンガリーに目を向けた「ドナウ君主国」という観念が急浮上した。

アウスグライヒ

白馬にまたがって丘を登り、サーベルを抜いて東西南北の天空に十字を切る[83]フランツ・ヨーゼフ1世。国民を外敵から守ることを象徴する、ハンガリー国王戴冠式に伴う伝統的な儀式である[83]。

帝国内の諸地域では、民族主義が高揚して反政府運動が盛んになっていた[84]。プロイセンに敗戦したことによる諸々の喪失は、自国を支配する能力にも影響を及ぼしたのである[79]。とりわけ警戒を要したのは、皇帝に対する恨みがいまだ残存しているハンガリーだった。ウィーンはこのような状況下において、ベーメンのチェコ人と組んでハンガリーを抑えるか、ハンガリーのマジャル人と組んでスラブ民族を抑えるかという二者択一を迫られることになった[84]。

民族や人口比、宗教が同じカトリックであること、ウィーンとブダペストの近さなどからみて、ハンガリーとの協調が適切だと考えられた。また、皇后エリーザベトがハンガリーを愛してその熱烈な擁護者になっていたことも大きな影響を及ぼした。アウスグライヒについてのハンガリーとの交渉はプロイセンとの戦前から行われており、オーストリアがプロイセンに大敗した後も、ハンガリーは足元を見ることなく戦前と同じ条件のみを求めた[85]。フランツ・ヨーゼフはこれに感謝しつつ、1867年にハンガリー人とのアウスグライヒ(妥協)を実現させ、二重君主国であるオーストリア=ハンガリー帝国を成立させた。これにより、ハプスブルク帝国をオーストリア帝国領とハンガリー王国領に分割し、二重帝国の中央官庁としては共同外務省と共同財務省を設置する一方、外交・軍事・財政以外の内政権をハンガリーに対して大幅に認めた。

1867年6月、フランツ・ヨーゼフはエリーザベトとともにマーチャーシュ聖堂へ赴き、ハンガリー国王としての戴冠式を執り行った。なお、このブダペストでの祝賀行事の最中、メキシコ皇帝となった弟マクシミリアンが処刑されたという知らせを受けた[86]。

フランツ・ヨーゼフはアウスグライヒが成立した後、ハンガリー人以外の民族とも関係を自由に改善する余地があると考えていた[87]。チェコやポーランドにも、ハンガリーにとったのと同様の措置をとろうと考えた[88]。具体的な構想が提出され、帝国を連邦制に改めるドナウ連邦構想が公式に議論された[88]。不満を抱くチェコ人のためにボヘミア王として戴冠することを約束したが、これを二重制を壊すものだとするハンガリー首相アンドラーシ・ジュラの猛烈な反対に遭い、断念せざるをえなかった[85]。

ウィーン市長ルエーガーとの対立

ウィーンの「名市長」と称されたカール・ルエーガー(1900年)

即位当初のフランツ・ヨーゼフはユダヤ人の解放を拒んでいたが、1867年以降はユダヤ人の臣民としての身分を尊重するようになった。反ユダヤ主義の社会的風潮の中で、大きな資本を握るユダヤ人の権利の庇護者となったのである[89]。1914年にユダヤ人難民をウィーンから放逐するとキリスト教社会党が政府を脅したのに対し、フランツ・ヨーゼフは追われたユダヤ人にシェーンブルン宮殿を開放するという脅しでこれに応じたと伝えられる[89]。

1895年、ウィーン市長選挙でキリスト教社会党のカール・ルエーガーは、ユダヤ人を激しく攻撃する演説をおこなって人気を獲得し、市議会での投票で過半数を得た。しかしフランツ・ヨーゼフはこれを承認せず、「余の目の黒いうちは、わが帝都の市長として彼を批准することはなかろう」と拒否し続けた[90]。当時、市長は皇帝の任命する州の総督に承認されなければならなかった。そのため皇帝の同意を得られないルエーガーを総督は承認せず、ルエーガーは正式な市長になれなかったが、しかしいくら皇帝が拒否しても彼は繰り返し市長に選出された[90]。この確執は3年にもわたって続き、皇帝による市民無視との印象をウィーン市民に与えた[91]。一般市民の間では「ルエーガー万歳」の声が一段と高まり、ルエーガーは皇帝と人気を競うほどになった[91]。

1897年、5度目の選出を受けたルエーガーに対して、フランツ・ヨーゼフはついに折れて、4月16日にウィーン市長就任に同意した[92]。4月20日にはルエーガーと謁見し、市長就任の宣誓が執り行われた[92]。しかしこの一連の流れからフランツ・ヨーゼフは、帝国内のユダヤ人から「反ユダヤ主義の盾になって下さるわれらの庇護者[93]」としてますます敬愛されるようになった。

相次ぐ家族の不幸

皇太子ルドルフの自殺を嘆き悲しむ皇帝一家。フランツ・ヨーゼフ1世は15分ほど亡き息子の前に立ち尽くしたという。

聡明で将来を嘱望された長男ルドルフ皇太子は、保守的な父帝と対立し、1889年にマリー・ヴェッツェラ男爵令嬢とマイヤーリンクで謎の心中を遂げた(暗殺説もある)。フランツ・ヨーゼフは嘆き悲しみ、しばしば「このような悲しい日々にあっては、皇后がいかに頼りであり、また慰めであろうか」と言葉を漏らしたという。息子ルドルフに代わる皇位継承者は、その後しばらく決定されなかった。

1898年、皇后エリーザベトが旅先のジュネーヴでイタリア人無政府主義者ルイジ・ルキーニに暗殺されたことは、フランツ・ヨーゼフに大きな衝撃を与えた。その突然の訃報に接した際、悲嘆のあまり「この世はどこまで余を苦しめれば気が済むのか」と泣き崩れたと伝えられている[94]。側近のオイゲン・ケッテルルは、「それ以後の陛下は、執務時間中でも亡き皇后陛下の写真を見つめながら、物思いにふけっておられることがしばしばだった」と語っている。

フランツ・フェルディナント大公との対立

1900年、イタリアの都市メラーノでフランツ・フェルディナント大公と馬車に同乗するフランツ・ヨーゼフ1世。

弟カール・ルートヴィヒ大公が1896年に死去すると、その長男で皇帝にとっては甥にあたるフランツ・フェルディナント大公を帝位継承者に指名した。ハンガリーの政治的独立を半ば認めて帝国内の民族融和を図るフランツ・ヨーゼフの政策に対し、フランツ・フェルディナントは、多くの特権を得ているにもかかわらずなお完全な独立を要求するハンガリー人を「厚顔」として批判する[95]など、両者の間には政治的対立がたびたび見られた。フランツ・ヨーゼフが諸民族の融和を信条とし、「一致団結して」をスローガンに掲げているのに対し、フランツ・フェルディナントはオーストリアの強化を目指し、国粋主義的な思想を展開していた[96]。

また、フランツ・フェルディナント大公は結婚問題をも引き起こしていた。将来の皇后としては身分不相応なゾフィー・ホテク伯爵令嬢との貴賎結婚を欲していたのである。再三にわたって結婚の許可を求められたフランツ・ヨーゼフは「ならば帝位か結婚か、どちらかを選べ」と迫ったが、これに対してフランツ・フェルディナントは帝位と結婚の両方を願った[97]。故カール・ルートヴィヒ大公の後妻、すなわちフランツ・フェルディナントの義母マリア・テレサ大公妃が皇帝を説得した[98]。その結果、ゾフィーを皇后の身分にせず、また彼女との間に生まれる子孫には帝位継承権を与えないという条件のもとで、フランツ・ヨーゼフはこの結婚を承認した[98][99]。1900年7月1日に結婚式が催されたが、フランツ・ヨーゼフは出席を拒否した。

フランツ・ヨーゼフはシェーンブルン宮殿に好んで住み、またフランツ・フェルディナントは結婚後にベルヴェデーレ宮殿に居を構えるようになったため[100]、この対立はさながらシェーンブルン対ベルヴェデーレの様相を呈していた[101]。1906年から、フランツ・フェルディナントは次第に政府内でいくらかの発言権を認められるようになり、フランツ・コンラート・フォン・ヘッツェンドルフやマックス・ウラディミール・フォン・ベックなど、ベルヴェデーレ派の人々が政府上層部で影響力を持つようになっていった[99]。政治に参加するようになった彼らは、ベルヴェデーレ側ではなくシェーンブルン側の意に従う人間になった[102]。この後も政府を支配したのは依然としてフランツ・ヨーゼフであったが[102]、やがて彼らに流される形で第一次世界大戦の開戦に至ることになる[103]。

第一次世界大戦

ボスニア・ヘルツェゴビナの併合

1908年の風刺画。

1908年7月、オスマン帝国が青年トルコ革命に伴って立憲政治を再開した。ボスニアの占領状態が国際的に無効化されることを危惧して[104]、フランツ・ヨーゼフは1908年10月にボスニアとヘルツェゴヴィナの併合に踏み切った。この両地域は、1878年のベルリン会議において、「当地域におけるスルタンの主権を侵害することはない」と1879年のボスニア占領協定に明記した上で[105]、オーストリアが統治の委任を受けたものである[106]。オスマン帝国の主権は排除されなかったが、実際にはオスマン帝国の主権を骨抜きにする統治政策が実施されていた[105]。

なお、この併合宣言は同盟国であったドイツ帝国やイタリア王国にも通知せずに行われたものであり、ヨーロッパ中を騒然とさせた。ヨーロッパ戦争を引き起こす恐れがあったが、ひとまずドイツによって戦争は回避された[106]。ドイツがロシアに併合を受諾すべしと強硬な態度に出て、ロシアが外交的に譲歩することによって緊張状態が解決されたのである[107]。

フランツ・ヨーゼフには、世襲した領土をそのまま次代に譲渡したいとの思いがあったので、ボスニア・ヘルツェゴビナが多少なりとも失われたイタリア半島の領土の代わりになるとの考えもあった[106][108]。しかし、この併合は汎スラヴ主義の先頭に立つセルビア王国との関係を悪化させて帝国内のスラヴ系民族を刺激し、さらなる民族問題の複雑化につながった。土地所有者を含む多くのイスラーム教徒のオスマン帝国への移住が急増したことも、帝国のボスニア統治にとって深刻な問題であった[104]。

サラエボ事件と開戦

中央同盟国の君主たち。左からドイツ皇帝ヴィルヘルム2世、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世、オスマン皇帝メフメト5世、ブルガリア国王フェルディナンド1世。

帝国内の民族問題や汎スラブ主義の展開への対応に苦慮する中、1914年にサラエボ事件が起こり、皇位継承者フランツ・フェルディナント大公が暗殺された。この一報を耳にしたフランツ・ヨーゼフが発したとされる最初の言葉は「恐ろしいことだ。全能の神に逆らって報いなしには済まない。余が不幸にも支えられなかった古い秩序を、より高い力が立て直して下さった。」であると伝えられている[109]。王朝の継承者たるフランツ・フェルディナント大公が貴賤結婚を成して王朝の義務に反したことに対して、神が天罰を下したのだとフランツ・ヨーゼフは見なしたのである[109]。

このような反応をみせたフランツ・ヨーゼフであるが、王朝の体面を守るためには、皇位継承者を殺されて黙っているわけにはいかなかった。ハンガリー首相ティサ・イシュトヴァーンは、現状のままセルビアと開戦するのはバルカン半島にまともな軍事基地を持たない帝国側が不利であるとして反対したが、皇帝以下のウィーン政府は、セルビアが十分な謝罪をしなければ軍の動員も辞さない構えを示した[110]。

帝国共通の外務大臣レオポルト・ベルヒトルトから戦争への署名を求められ、フランツ・ヨーゼフはバート・イシュルにある夏の別荘で宣戦布告の文書に署名した[111]。7月28日にオーストリアはセルビアに宣戦を布告し、第一次世界大戦が勃発する。7月末にフランツ・ヨーゼフはフランツ・コンラート・フォン・ヘッツェンドルフに対して「もし帝国が滅亡しなければならないなら、少なくとも品位をもって滅亡すべきである」と語っている[112]。

開戦の結果、フランツ・ヨーゼフは自らの権力を手放すことになった[112]。あらゆる権力がコンラート・フォン・ヘッツェンドルフの束ねる陸軍総司令部に集中し、84歳の誕生日が近づいていたフランツ・ヨーゼフは、シェーンブルン宮殿でただ作戦についての情報を与えられるだけになってしまった[112]。皇帝はもはや帝国の実際上の支配者ではなくなってしまったのである[112]。

フランツ・フェルディナント大公をサラエボ事件で失った後、フランツ・フェルディナントの弟オットー・フランツ大公の長男であるカール大公(後のカール1世)が新たな帝位継承者となった。大戦の緒戦でオーストリア軍が勝利したとの一報が届いた時、カールの妃ツィタから祝いの言葉をかけられたフランツ・ヨーゼフは、「そうだ。勝利だよ。しかし、余の戦いはいつもこんな風に始まり、敗北に終わるのだよ。そして、今度はもっと悪い結果になるかもしれない。みんなは言うだろう。余が老い果てて、もはや戦うことができない、革命でも勃発すれば、一巻の終わりだろう、と。」と述べたという[113]。

死去

帝国内部では、しだいに大戦疲れの兆候が見えるようになる。ハンガリー当局はライタ川以西への食料の供給を抑えるようになった[114]。そして銃後の経済的困窮によって労働争議とストライキが増加した[114]。1916年7月、フランツ・ヨーゼフは侍従武官のアルベルト・フォン・マルグッティにこう語ったとされる。

| 「 |

「われわれの状況は悪くなっている。ことによると、思っているよりもずっと悪い。飢えた国民はもう多くは耐えられないだろう。(中略)何としてでも来春には戦争を終わらせるつもりだ。余は、余の帝国を希望なく破滅させることはできない。[114]」 |

」 |

ベルヒトルト外相の後任となったシュテファン・ブリアン伯爵も、10月には和平を結ぶ必要について言及し始めた[114]。

11月に入るとフランツ・ヨーゼフは衰弱し、9日には高熱を発した[115]。11日には熱は38度4分となり、ますます病状が悪化した。皇帝自身が「今度は助からないかもしれない」と呟いたほどだった[115]。しかし12日には熱が下がって食欲も出るなど、病状は少し回復した。再び書類の山に向かい、客人を接待できるほどになったものの、17日には再び高熱を発した[116]。20日の11時半にカール大公夫妻が見舞いに訪れると、2人に向かって「早く回復したい。仕事が多く残っている。とても病気になどなっておられない」と口にした[116]。

11月21日の夜、明朝3時半に起こすように言いおいて、ハプスブルク家の大勢の縁者たちに見守られながら眠りについた[117]。死亡時刻は午後9時5分、死因は肺炎、享年86だった。11月30日にカプツィーナー納骨堂の霊廟に葬られた。フランツ・ヨーゼフ1世が生涯をかけて守ろうとしたハプスブルク帝国は、老帝の死去のわずか2年後に世界地図から姿を消すことになる。

死の床に横たわるフランツ・ヨーゼフ1世。

フランツ・ヨーゼフ1世の葬送行列に立つ新皇帝カール1世夫妻とその皇太子オットー。

カプツィーナー納骨堂内部にあるフランツ・ヨーゼフ1世の棺。

評価

東欧革命後は、旧共産圏のかつて帝国領だった都市でもフランツ・ヨーゼフ1世の肖像画を見ることができる。写真はポーランド南部の旧帝国領クラクフにて。

戦争には負け続け、皇太子にも皇后にも先立たれ、民族問題にも悩まされた不幸な皇帝だと一般的に評価される[24][118]。数多くの過ちを繰り返したものの、その忍耐と不屈の精神、そして温厚にして誠実な人柄から、晩年には帝国内のすべての民族に慕われた[93]。

神聖ローマ皇帝の由緒正しい血統、68年にもわたる最長在位記録。そして皇太子ルドルフの情死、美貌の皇妃エリーザベトの暗殺事件といった帝室の悲劇。これらの要素は、フランツ・ヨーゼフ1世をよりいっそう皇帝らしく見せ、オーストリア国民の理想の君主像に限りなく近づけた[119]。幼年学校や将校クラブはもちろん、安宿や娼家にも皇帝の肖像が飾られていた[120]。オーストリア各地のみやげもの屋には皇帝の似顔絵入りの絵はがきやコーヒーカップが並び、皇帝のプロマイドが人気を呼んでいた[120]。

第一次世界大戦の困窮の最中だったため、死去の時にはさほど国民に動揺を与えなかった[121]。当時の帝国議会議員の日記には、「深い倦怠感と無気力さが帝国中に漂い、老帝の死に対する悲しみも、新皇帝に対する歓声もあまりみられないようだ」と書かれている[121]。しかし戦間期の混乱や第二次世界大戦の悲劇の後、「古き良き帝国時代」の象徴としてフランツ・ヨーゼフ1世の絶大な人気が復活した。今なおウィーンの街ではフランツ・ヨーゼフ1世の銅像やポスターを至るところで見ることができる[118]。これはホーエンツォレルン家の王都だったベルリンでは見られぬ光景である[118]。東欧革命後の現在では、オーストリア以外の旧帝国領土でもフランツ・ヨーゼフ1世の肖像画をあしらったミネラルウォーターなどの商品が出回っている。

69年の治世の中で、政治的には数々の難題に直面したが、オーストリアの文化・経済は大きな発展をみた(世紀末ウィーン)。フランツ・ヨーゼフ1世は公私を問わずさまざまな行事に姿を見せ、あらゆる芸術文化を庇護した[122]。世紀末ウィーンの輝きすら沈みゆく帝国の最後の光芒であったが、この文化発展への貢献、とりわけ19世紀末にウィーンを文化メトロポーレに変貌させたことこそが、フランツ・ヨーゼフ1世の最大の功績だといえる[93][123]。

人物

|

|

|

| 左から、スペイン風式服、狩猟服、軍服 | ||

王権神授説を信じる絶対主義的な君主であり、かつ貴賤結婚を断固として認めない古いタイプの君主であった。実際にフランツ・ヨーゼフ1世も自らを「旧時代の最後の君主」であると認めており[124]、1910年にアメリカ大統領セオドア・ルーズベルトと会談した際にも「もしマクシミリアン1世が最後の騎士とするなら、フランツ・ヨーゼフは最後の君主である」と自ら語っている[34]。王朝と国家は、彼の心の中では同一の概念であった。そのわりには質素な生活ぶりであったが、代わりに宮廷儀典の厳守を強く主張した[125]。また、晩年にはこのように語っている[126]。「余は久しい以前からよくわかっていた。今日の世界にあって、われわれがいかに変わり者であるかを…」- 新しいもの、すなわち「文明の利器」である機械にアレルギーを示し、自動車と電話は決して用いようとしなかった。自動車については77歳の時に、イギリス王エドワード7世の求めに応じて1度だけ彼と同乗したことがあるが[127]、電話については1度も使ったことがなかった[128]。ただし、電信機だけはよく利用した。どのようなことも電報で通信し、シェーンブルン宮殿の他の部屋への連絡にも用いた[129]。

1835年、5歳のクリスマスの際に「私が一番好きなのは軍隊のものです」と語るなど、幼い頃から非常に軍隊を愛した[130]。幼少期にねだった玩具は、軍隊に関連するものばかりであった[131]。16歳の時に初めて帝国陸軍将校の軍服を身に着けることができ、非常に感激したという逸話も伝わる。皇帝の正装はスペイン風式服であるが、フランツ・ヨーゼフ1世は軍服ばかりを着用し、スペイン風式服に袖を通すことはほとんどなかった。フランツ・ヨーゼフはハプスブルク家の古くからの宮廷儀典を非常に重んじたものの、服装についてはその対象外であった。- 狩猟が少年期からの趣味であり、ウィーン近郊のいたるところに狩りのための別荘を建てている。休暇日や保養に出かけた際にはよく鹿狩りを楽しんだ。祖父フランツ1世の時代までは、あらかじめ捕獲された野生動物を、白馬に乗った皇帝らが宮廷楽団の音楽を背景に追いかけるという宮廷行事だったが、フランツ・ヨーゼフはみずから猟銃を背負って狩人さながらの恰好で山腹を歩き回った。息子ルドルフへしばしば送る手紙に「今日はどこぞでイノシシを何頭、シカを何頭射た」と得意げに書き添えた[132]。しかしルドルフに先立たれてしばらくの間は、「鹿を見るとルドルフのことを思い出してしまう」と言って狩猟から足を遠のけた[133]。

- 芝居は好んだが音楽にはほとんど関心を示さず、芝居を見に行った際に聴衆が一斉に起立しているのを見るまで、皇帝讃歌『神よ、皇帝フランツを守り給え』を知らなかったという[134]。芸術・音楽・文学などには疎かった[34]にもかかわらずそれらの庇護者であり、当時ウィーンの批評家に酷評されていたジュゼッペ・ヴェルディに対する支持をヨハン・シュトラウス2世とともに表明している[135]。なお、音楽については基本的にほとんど興味がなかったが、例外的にシュランメル音楽を好み、皇后から紹介された女友達の舞台女優カタリーナ・シュラットとともにしばしば聴きに行ったという。

子女

フランツ・ヨーゼフ1世と家族(1871年、ハンガリーのゲデレー宮殿にて)

皇后エリーザベトとの間に1男3女を儲けた。

ゾフィー(1855年 - 1857年)

ギーゼラ(1856年 - 1932年)

ルドルフ(1858年 - 1889年) - オーストリア皇太子

マリー・ヴァレリー(1868年 - 1924年)

なお、他にも幾人かの落胤がいたとされる。そのうちの1人は愛人のアンナ・ナホフスキーに産ませた娘で、新ウィーン楽派の中心人物アルバン・ベルクの妻になった[136]。あくまで噂の域を出ないが、指揮者クレメンス・クラウスもフランツ・ヨーゼフ1世の落胤だという話がある[136]。

関連作品

- 映画

フランツ・ヨーゼフ1世を演じた主な俳優は以下の通りである。

パウル・ヘルビガー:「春のパレード」(1934年)、「Die Deutschmeister」(1955年)

フランチョット・トーン:「陽気な姫君」(1936年)

クルト・ユルゲンス:「ワルツの季節」(1935年)

ジャン・ドビュクール:「Le secret de Mayerling」(1949年)

ルドルフ・フォルスター:「Im weißen Rößl」(1952年)

カールハインツ・ベーム:「プリンセス・シシー」シリーズ(1955年 - 1957年)

ジェームズ・メイソン:「うたかたの恋」(1968年)

ジャック・ホーキンス:「素晴らしき戦争」(1969年)

- ミュージカル

- 『エリザベート』 - 日本版キャストについては該当記事を参照。

脚注

^ オーストリアの発音(バイエルン・オーストリア語)では「フランツ・ヨーセフ」。

^ “世界大百科事典 第2版の解説”. コトバンク. 2018年2月11日閲覧。

^ 菊池 1990, p.140

- ^ ab江村 1994, p.17

- ^ ab ベラー(2001) p.42

^ ジェラヴィッチ 1994, p.40

- ^ abcdウィートクロフツ 2009, p.327

- ^ ab菊池 1991, p.110

^ 菊池 1991, p.111

- ^ abcde ベラー(2001) p.43

- ^ abcde江村 1994, p.20

- ^ ab江村 1994, p.26

- ^ ab江村 1994, p.29

- ^ ab江村 1994, p.30

^ 江村 1994, pp.31-32

- ^ abcd江村 1994, p.33

- ^ ab江村 1994, p.55

- ^ abc江村 1994, p.36

- ^ ab江村 1994, p.38

- ^ ab菊池 1991, p.102

^ 菊池 1991, p.123

- ^ ab ベラー(2001) p.45

- ^ abc ベラー(2001) p.64

- ^ ab リケット(1995) p.94

- ^ ab ベラー(2001) p.70

^ 小宮(2000) p.62

- ^ abcde 小宮(2000) p.67

- ^ ab 渡辺(1997) p.154

- ^ ab ベラー(2001) p.65

^ ベラー(2001) p.73

^ 江村 1994, p.48

^ ベラー(2001) p.71

- ^ ab江村 1994, p.49

- ^ abc リケット(1995) p.94-95

^ ジェラヴィッチ 1994, p.47

- ^ ab江村 1994, p.42

- ^ ab江村 1994, p.43

- ^ ab菊池 1991, p.121

- ^ ab菊池 1991, p.122

- ^ abc ベラー(2001) p.68

- ^ ab江村 1994, p.44

- ^ ab ベラー(2001) p.79

- ^ abcdef江村 1994, p.51

- ^ ab平田 1996, p.52

- ^ abc江村 1994, p.52

- ^ abcdefg平田 1996, p.63

- ^ abcde江村 1994, p.53

- ^ abcde平田 1996, p.64

^ 『ハプスブルク帝国 ヨーロッパに君臨した七〇〇年王朝』 p.123

- ^ abc江村 1994, p.54

^ 小宮(2000) p.77

- ^ abc 『ハプスブルク帝国 ヨーロッパに君臨した七〇〇年王朝』 p.124

- ^ abcd 須永(1986) p.90

^ 倉田(2006) p.199

^ 江村 1994, p.56

- ^ abcd江村 1994, p.57

- ^ abc 倉田(2006) p.201

- ^ ab江村 1994, p.72

^ 江村 1994, p.81

- ^ ab平田 1996, p.60

- ^ abc平田 1996, p.62

^ 平田 1996, p.66

- ^ ab 『ウィーン 他民族文化のフーガ』 p.291

- ^ abc平田 1996, p.67

^ ベラー(2001) p.78

- ^ abc江村 1994, p.82

- ^ ab江村 1994, p.88

^ 江村 1994, p.89

- ^ abcd江村 1994, p.92

^ 江村 1994, p.94

- ^ ab ベラー(2001) p.91

^ ジェラヴィッチ 1994, p.59

- ^ ab江村 1994, p.101

- ^ ab ベラー(2001) p.102

- ^ ab ベラー(2001) p.103

- ^ abc ベラー(2001) p.101

- ^ ab江村 1994, p.116

- ^ ab江村 1994, p.119

- ^ abジェラヴィッチ 1994, p.57

- ^ ab ベラー(2001) p.110

- ^ ab江村 1994, p.134

^ 馬場(2006) p.27

- ^ ab グリセール=ペカール(1994) p.143

- ^ ab江村 1994, p.136

- ^ ab ベラー(2001) p.113

^ ウィートクロフツ 2009, p.350

^ ベラー(2001) p.112

- ^ ab江村 1994, p.164

- ^ ab ベラー(2001) p.268

- ^ ab平田 1996, p.113

- ^ ab平田 1996, p.114

- ^ ab平田 1996, p.116

- ^ abc 『ハプスブルク帝国 ヨーロッパに君臨した七〇〇年王朝』 p.122

^ 『ハプスブルク帝国 ヨーロッパに君臨した七〇〇年王朝』 p.126

^ 江村 1994, p.329

^ 江村 1994, p.352

^ 江村 1994, p.325

- ^ ab江村 1994, p.326

- ^ ab ベラー(2001) p.221

^ 江村 1994, p.331

^ 馬場(2006) p.23

- ^ ab ベラー(2001) p.222

^ 江村 1994, p.353

- ^ ab 米岡(2014) p.2

- ^ ab 米岡(2014) p.5

- ^ abc リケット(1995) p.116-117

^ 馬場(2006) p.55

^ 馬場(2006) p.29

- ^ ab ベラー(2001) p.245

^ 江村 1994, p.380

^ リケット(1995) p.121

- ^ abcd ベラー(2001) p.253

^ ウィートクロフツ 2009, p.363

- ^ abcd ベラー(2001) p.258

- ^ ab江村 1994, p.392

- ^ ab江村 1994, p.394

^ 江村 1994, p.395

- ^ abc 『ハプスブルク帝国 ヨーロッパに君臨した七〇〇年王朝』 p.127

^ 平田 1996, p.227

- ^ ab平田 1996, p.278

- ^ ab グリセール=ペカール(1994) p.126

^ 小宮(2000) p.97

^ 平田 1996, p.280

^ 江村 1994, p.218

^ ジェラヴィッチ 1994, p.46

^ 江村 1994, p.315

^ リケット(1995) p.116

^ スナイダー(2014) p.130

^ 江村 1994, p.217

^ ベラー(2001) p.44

^ 菊池 1991, p.109

^ 江村 1994, p.113

^ 江村 1994, p.283

^ 江村 1994, p.296

^ ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート2013曲目解説〈メロディー・カドリーユ〉を参照。

- ^ ab 『ウィーン 他民族文化のフーガ』 p.173

参考文献

- 須永朝彦 『黄昏のウィーン――ハプスブルク王朝の終焉』 新書館、1986年11月10日。ISBN 4-403-21035-X。

- オットー・バウアー 『オーストリア革命』 酒井晨史訳、早稲田大学出版部、1989年。ISBN 4-657-89619-9。

- 増谷英樹 『歴史のなかのウィーン 都市とユダヤと女たち』 日本エディタースクール出版部、1993年。ISBN 4-88888-207-X。

- バーバラ・ジェラヴィッチ 『近代オーストリアの歴史と文化 ハプスブルク帝国とオーストリア共和国』 矢田俊隆訳、山川出版社、1994年(平成6年)。ISBN 4-634-65600-0。

- 江村洋 『フランツ・ヨーゼフ ハプスブルク「最後」の皇帝』 東京書籍、1994(平成6)年9月20日。ISBN 4-487-79143-X。

- 菊池良生 (1990年). “悲劇のメキシコ皇帝マクシミリアン1世 (PDF)”. 『明治大学教養論集』225号. 明治大学教養論集刊行会. pp. 137-155. 2017年12月5日閲覧。

- 菊池良生 (1991年3月1日). “「悲劇の皇帝マクシミリアンⅠ世(Ⅱ)」 (PDF)”. 『明治大学教養論集』235号. 明治大学学術成果リポジトリ. pp. 101-125. 2016年3月18日閲覧。

- リチャード・リケット 『オーストリアの歴史』 青山孝徳訳、成文社、1995年(平成7年)。ISBN 4404021305。

- タマラ・グリセール=ペカール 『チタ――ハプスブルク家最後の皇妃』 関田淳子訳、新書館、1995年5月10日。ISBN 4-403-24038-0。

- 平田達治 『輪舞の都ウィーン』 人文書院、1996(平成8)年5月25日。ISBN 4-409-51040-1。

- 渡辺護 『ハプスブルク家と音楽―王宮に響く楽の音』 音楽之友社、1997(平成9)年7月31日。ISBN 4-276-37076-0。

- マーティン・シェーファー 『エリザベート――栄光と悲劇』 大津留厚監訳、永島とも子訳、刀水書房、2000年7月7日。ISBN 4-88708-265-7。

- 小宮正安 『ヨハン・シュトラウス ワルツ王と落日のウィーン』 中央公論新社〈中公新書〉、2000年12月。ISBN 4-12-101567-3。

- スティーヴン・ベラー 『フランツ・ヨーゼフとハプスブルク帝国』 坂井榮八郎監訳、川瀬美保訳、刀水書房、2001年9月4日。ISBN 4-88708-281-9。

- 馬場優 『オーストリア=ハンガリーとバルカン戦争――第一次世界大戦への道』 法政大学出版局、2006(平成18)年2月。ISBN 978-4-588-62515-2。

- 倉田稔 『ハプスブルク文化紀行』 日本放送出版協会、2006年(平成18年)。ISBN 4-14-091058-5。

- アンドリュー・ウィートクロフツ 『ハプスブルク家の皇帝たち 帝国の体現者』 瀬原義生訳、文理閣、2009(平成21)年7月15日。ISBN 978-4-89259-591-2。

- 饗庭孝男、伊藤哲夫、加藤雅彦、小宮正安、西原稔、檜山哲彦、平田達治 『ウィーン 多民族文化のフーガ』 大修館書店、2010年(平成22年)。ISBN 4-469-21328-7{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。

新人物往来社編 『ハプスブルク帝国 ヨーロッパに君臨した七〇〇年王朝』 新人物往来社、2010年(平成22年)。ISBN 978-4-404-03899-9。

- ティモシー・スナイダー 『赤い大公――ハプスブルク家と東欧の20世紀』 池田年穂訳、慶応義塾大学出版会、2014(平成26)年4月。ISBN 978-4-7664-2135-4。

米岡大輔「オーストリア=ハンガリー二重帝国によるボスニア領有とイスラーム教徒移住問題」(『史学雑誌』第123編第7号、2014年7月)

関連項目

- エリーザベト・マリー・ペツネック

- フランツ・ヨーゼフ諸島

- フランツ・ジョセフ氷河

自由橋(旧称フェレンツ・ヨージェフ橋)

皇帝の夢 - フランツ・ヨーゼフ1世の在位60年の祝賀のための戯曲

| 地位の継承 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||